#064悪ガキの出番です。

BA.5による7波感染拡大最中に、BA.2.75(ケンタウロス)による8波感染の懸念が出て来た。行動制限が解除されたが、この状況下では、逆に行動が慎重にならざるを得ない。酷暑による熟睡の妨げも手伝って、自律神経も乱れがちだ。感染リスクも上がる可能性があるため、体調管理は最も大切である。

安部元首相の痛ましい事件の後、アベノミクスへの功罪を論じる記事が急増している。岸田首相の新しい資本主義の骨子である「成長と分配」の具体的な展開を期待したい。成長と分配は、トレードオフ(二律背反)の関係にある。

短期と長期の政策の具体化と予算編成が注目されている。

先ずは、現状認識として、

(日沖 健 :経営コンサルタント)「日本の2021年の1人当たりGDPは3万9340ドルで、世界28位です(IMF調査)。政府も国民も、1人当たりGDPの推移を直視し、その背後にある「豊かさと平等はトレードオフ(二律背反)の関係にある」という事実にしっかり向き合う必要がありそうす。」

年金シニアの好奇心は、トレードオフの課題を解くには、両利きの経営(国営)と悪ガキのリーダー(リーダーシップ)輩出にフォーカスしてみた。

1.日沖 健 氏(経営コンサルタント)の記事による気づき

「日本の2021年の1人当たりGDPは3万9340ドルで、世界28位です(IMF調査)。2000年には世界2位でしたが、そこから下落を続け、世界3位どころか、先進国の中では下のほうになっています。

ルクセンブルク(1位、13万6701ドル)

アイルランド(2位、9万9013ドル)

スイス(3位、9万3720ドル)

アメリカ(6位、6万9231ドル)

シンガポール(7位、7万2795ドル)

ドイツ(18位、5万0795ドル)

日本(28位、3万9340ドル)

韓国(30位、3万4801ドル)

台湾(32位、3万3705ドル)

中国(65位、1万2359ドル)

■日本はもはや「アジアの盟主」ではない

まず、1人当たりGDPを主要国と比較し、日本の立ち位置を確認します。グラフは、日本・アメリカ・中国・ドイツ・シンガポール・韓国の1990年から2021年の1人当たりGDP(名目ベース)の推移です。よく「バブル期が日本経済のピークだった」「バブル崩壊後の失われた30年」と言われますが、1990年は8位で、2000年に過去最高の2位でした。国際比較では、2000年が日本経済のピークだったと見ることができます。

2000年以降の日本経済の低迷については、「小泉・竹中改革が日本を壊した」「民主党政権は期待外れだった」「アベノミクスが日本を復活させた」といった議論があります。ただ、この20年間、日本の順位はどんどん下がっており、「どの政権も日本経済の凋落を食い止めることはできなかった」と総括するのが適切でしょう。

また、日本のすぐ下に韓国(30位、3万4801ドル)や台湾(32位、3万3705ドル)が迫っており、追い抜かれるのは時間の問題です。中国は、1990年にはわずか347ドルで、データのある149カ国中135位という貧しい国でしたが、急速に経済成長し、2021年には1万2359ドル、65位まで上昇しています。 日本は、長く「アジアの盟主」を自認してきました。しかし、こうした日本とアジア各国の近況からすると、この呼び方も現実にそぐわなくなっています。

■小国・金融・移民がキーワード

2021年現在の世界1位は、ルクセンブルク(正式名称は、ルクセンブルク大公国)の13万6701ドルです。ルクセンブルクは、1993年以降ずっと首位を堅持しています。日本ではあまり知られていないルクセンブルクの成功要因を紹介します。ルクセンブルクは、人口63万人、面積2586平方キロメートルという小国です(人口は島根県と同じくらい、面積は東京都の1.18倍)。もともとは鉄鋼業などを中心とする工業国でしたが、1970年代の石油危機を機に金融業への構造転換を図りました。今ではルクセンブルク市場は、欧州ではロンドンに次ぐ金融の中心地になっています。人口が少ないルクセンブルクは、常に労働力不足に悩まされてきました。不足する労働者を補うため、100年以上前から積極的かつ継続的に移民を受け入れています。現在、総人口に占める移民の割合は47.3%(世界最高)に達し、国民の半数近くが移民です。多国籍社会を反映して、ルクセンブルク語、ドイツ語、フランス語の3言語が公用語で、国民は場面に応じて使い分けます。ただ、金融ビジネスでは、英語が事実上の公用語になっています。ルクセンブルクは、①低付加価値の製造業から高付加価値の金融業に転換し、②大量の移民を受け入れて、③優秀な移民にはルクセンブルク人とともに金融ビジネスを、優秀でない移民には単純労働を担ってもらう、という明快な国家戦略を実践してきたのです。こうした国家戦略は、ルクセンブルクの専売特許ではありません。ランキング上位国のうち、アイルランド(2位、9万9013ドル)、スイス(3位、9万3720ドル)、そしてアジア首位のシンガポール(7位、7万2795ドル)はいずれも小国で、ルクセンブルクとよく似た国家戦略です。思い切った国家戦略には、国民の反発が付き物。ただ、小国なら政治のコントロールで国民のコンセンサスを得るのが比較的容易です。ルクセンブルクは、ナッサウ=ヴァイルブルク家がルクセンブルク大公の職を世襲する立憲君主制で、大公は強力な政治権限を持っています。シンガポールは、PAP(人民行動党)による事実上の一党独裁です。つまり、ランキング上位国に共通するキーワードは、「小国」「金融」「移民」。1人当たりGDPを見る限り、この3点が国家が経済的に成功する条件と言えるでしょう。

■アメリカとドイツは参考になる

となると、悩ましいのが日本。日本のように1億2千万人もの人口を抱える「大国」が、ルクセンブルクやシンガポールと同じやり方をするのは非現実的です。日本経済は、為す術がなく、お先真っ暗なのでしょうか。ここで参考にしたいのが、日本と同じく「大国」で、20世紀に製造業を中心に隆盛したアメリカとドイツです。日本がどんどん順位を下げているのに対し、アメリカは10位以内(6位、6万9231ドル)、ドイツは20位以内(18位、5万0795ドル)を長く堅持しています。アメリカとドイツに共通し、日本と異なるのは、次の3点です。

① 移民の受け入れ。総人口に占める移民の割合は、アメリカ15.3%、ドイツ18.8%と高水準です。両国とも近年は移民増加の弊害に悩まされていますが、長い目で見ると移民が経済を高度化させました。

② ものづくりの革新。アメリカ・テスラの電気自動車やドイツの「インダストリー4.0」のように、アメリカ・ドイツの製造業は、大胆にITを取り入れてものづくりを革新しています。

③ IT・金融など成長分野でのクラスター形成。アメリカのシリコンバレーやドイツのフランクフルト金融市場のように、IT・金融など成長分野でクラスター(産業集積)の形成に取り組んできました。

日本経済を復活させるには、この3つの改革に取り組むことが必要でしょう。では日本は今後、ランキング上位国に倣って改革を進めることができるでしょうか。個人的には、日本が自らの判断で大きな改革に踏み出す可能性は低いと思います。政府・国民の「豊かさ」に対する考え方が、上位国と日本では根本的に違うからです。

■豊かさと平等は二律背反の関係

多くの上位国では、「経済成長による豊かさ」が事実上の国是になっています。少しくらい国民の経済格差が広がっても、失業者が出ても、国全体が経済成長すれば、豊かに暮らす国民の絶対数が増えます。一方、かつてシンガポールで優秀な子供を増やすために大卒女性による出産が奨励されたように、上位国の政府は「国民の平等と融和」をあまり重要視していません。そして、上位国の国民は、こうした政府の国家戦略を支持しています。抑圧的な政治体制に不満はあるようですが、政府の目論見通り国民の暮らしはどんどん豊かになっています。

それに対し日本では、政府も国民も「国民の平等と融和」をまず目指します。「経済成長による豊かさ」は、さほど重要な目標ではありません。極端に言うと「格差がある、ギスギスした豊かな社会より、みんなで仲良く貧乏に暮らす方が良い」と考えています。しかし、このままの凋落が続けば、日本はいったいどうなるでしょう。いまは過去の蓄積によって何とか生活できていますが、やがて世界からヒト・モノ・金が集まらなくなり、「みんなで仲良く貧乏に暮らす」ことすら難しくなるでしょう。政府も国民も、1人当たりGDPの推移を直視し、その背後にある「豊かさと平等はトレードオフ(二律背反)の関係にある」という事実にしっかり向き合う必要がありそうす。」

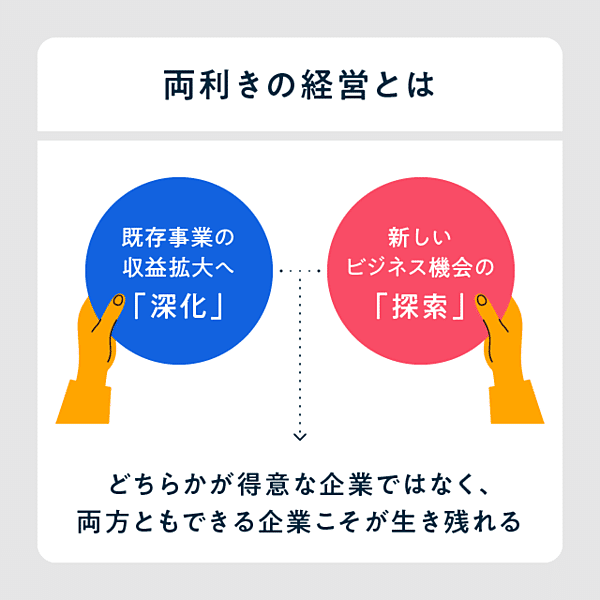

2.両利きの経営を両利きの国営に妄想して見よう

「📌「既存事業をしながら新規事業を狙う」ことは当たり前ではないか

📌ほとんどの企業がすでにやっていることではないか

そう思ったあなたこそ、両利きの経営について学ぶ意義がある。

なぜなら、知れば知るほど「当たり前に見えて、難しい」、「シンプルに見えて、奥が深い」からだ。こうした矛盾にこそ、経営のエッセンスが詰まっているといっても過言ではない。

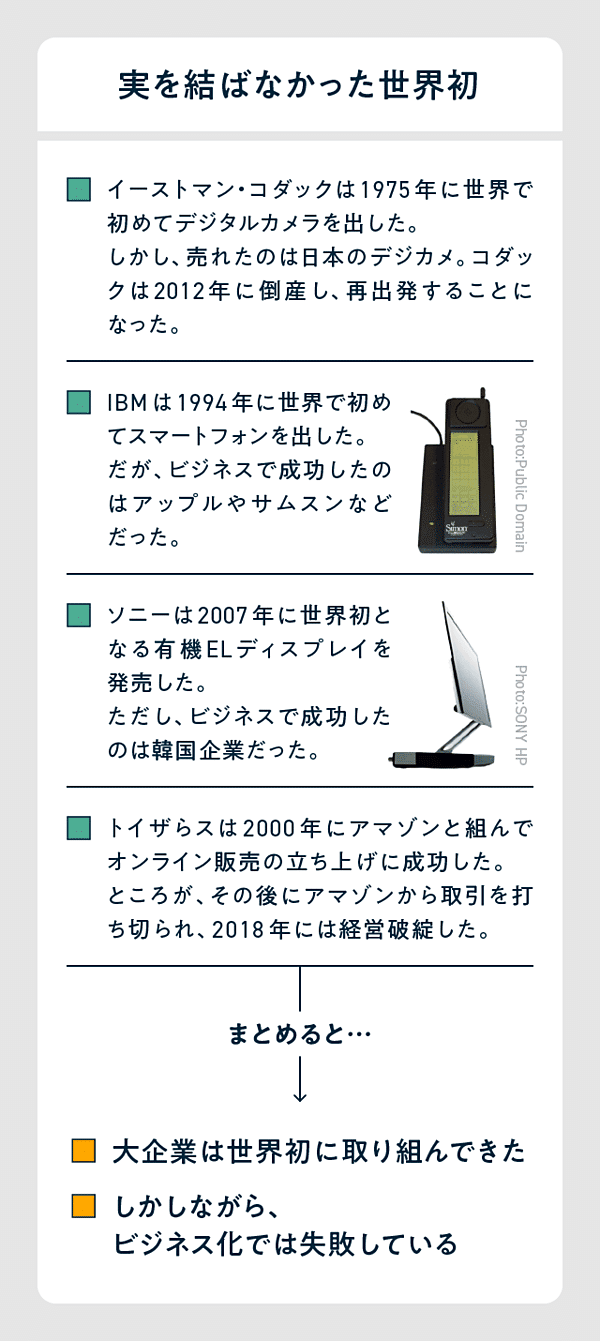

大企業のジレンマ

以上のようにして、大企業がもたついている間に、異業種企業や海外企業、そして新興企業が、破壊的な新製品・サービスを仕掛けてくる。

📌組織の規模が小さいので、市場規模が小さくても事業として成り立つ

📌生き残りに必死なこともあり、「欲しい」と言ってくれる顧客であれば、誰であろうと売る

特に最後の「誰にでも売る」は重要だ。新しい市場は「未知の世界」。綿密なマーケティングや事業計画で想定できるものではない。

両利き組織は「離して、離さず」

組織のジレンマを克服する...ここで両利きの経営の出番となる。両利きの経営では、既存事業の「深化」と、破壊的イノベーションも視野に入れた「探索」を同時に行うことだと紹介した。

両利きの経営でも、深化と探索は組織を別にする。

📌深化を担う組織は、製品・サービスの改良を軸とする持続的イノベーションによって、収益の向上を目指す。

📌探索を担う組織は、既存組織の重力に引きずられずに自由に活動できる。先ほどのホンダの北米進出事例のように「未知の世界」を探索する。

そして、次からが両利きの経営の肝だ。

探索の組織は、既存の組織を分けるものの、完全に隔てることがないようにする。この「離して、離さない」は矛盾している。どのようにして実現するのであろうか。両利きの経営では、基本的に探索チームは、CEO(最高経営責任者)を含めた経営トップにじかにレポートできる体制にする必要がある。

以上から、両利きの経営は、企業で発生する矛盾やあつれきに対し、うまく組織をマネジメントするためにあることが分かるだろう。実は、両利きの経営のベースにあるのは組織論。決して、イノベーション創出に特化したものではない。そして、両利きの経営で重要なのが「組織のカルチャー」だ。これも、両利きの経営を実践するうえでのミッシングパーツとなる。」

日本へのメッセージ

──日本企業はどのようなことに留意すべきですか。

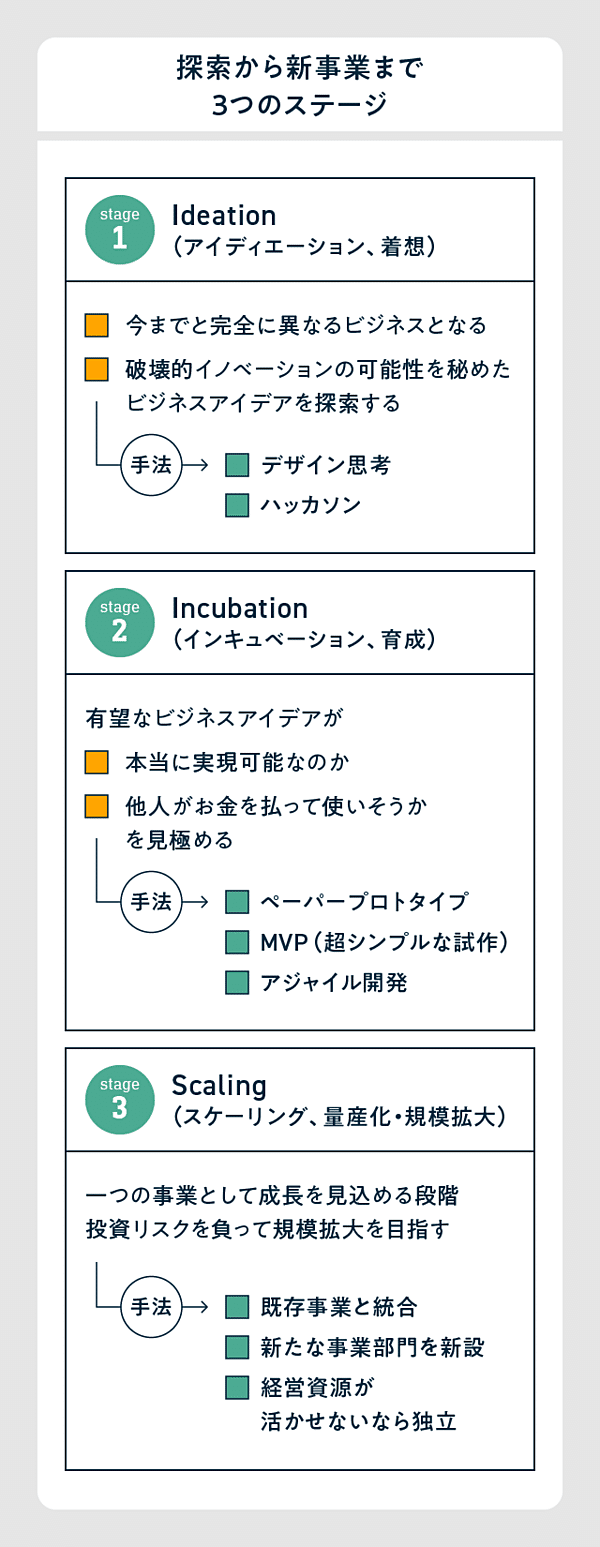

イノベーションを生み出すまでに、3つのステージがあります。「①アイディエーション(着想)」、「②インキュベーション(育成)」、「③スケーリング(規模拡大)」です。

多くの日本企業は

①アイデアを出すことを得意としています。ただし、イノベーションを起こすことと、より多くのアイデアを生み出すことを混同してしまっているようです。ところが、ある企業のリーダーに、「400もの新しいアイデアがあったそうですね。そのうち、どれだけが製品やサービスになったのですか」と聞いたところ、「わずか2つ」であったそうです。

②インキュベーションでは、ユーザーにテストをしてもらってフィードバックを受け、「いくらなら、ユーザーはその製品にお金を払うのか」などを学ぶプロセスです。アイデアを創出することとは異なります。アメリカでもゼネラル・エレクトリックが「産業IoT(モノのインターネット)」と呼ばれる新しいデジタル分野で、顧客の課題を理解しないまま、巨額の投資に走りました。その結果、財務的に厳しくなり、部門を閉じることになりました。

最後に、③スケーリングも経営上、重要です。あるヨーロッパの会社が、②インキュベーションを経て、いよいよ有望な新事業として拡大するステージを迎えました。ところが、既存事業からお金と人材を移すことをためらってしまったのです。

──リスクをとることに腰が引けてしまったのですか。

あるCEOは、私にこんなことを言いました。「利益を稼いでいる既存事業の経営資源を他に移したら、株価が下がり、私の報酬に影響する」。だから「やりたくない」と。結局、その会社は失敗し、その後バラバラになってしまいました。特にアメリカ企業に多いことですが、彼らは四半期の業績に気をとられ過ぎています。金融市場からの(四半期ごとに業績の期待値を達成する)プレッシャーが強すぎるのではないでしょうか。しかも、株価が低いとアクティビストに狙われたり、他社に買収されたりします。アメリカでは、ほとんどのCEOが考えていることは、「株主のためのお金を最大化するためなら何でもする」こと。従業員のことを気にかけません。

その点、私たちは、富士フイルムホールディングスやAGCなどの日本企業を長く研究してきました。そこで印象的だったのは、日本企業は長期視点で物事を考えていることです。もちろん、アメリカでもアドビのような成功事例もあります。アドビもマイクロソフトのようにクラウドビジネスに移行しました。CEOのシャンタヌ・ナラヤンはウォール・ストリートのアナリストらに対し、売り上げは落ちていても、サブスクリプションビジネスの成約率や更新率を示し、将来の成長性を示しました。アドビの株価は下落することはありませんでした。つまり、リーダーシップの問題なのです。

━━日本企業の業績は長らく停滞が続いてきました。日本企業の研究も続けてきたオライリーさんから見て、希望はありますか。

確かに、日本企業の多くが困難に直面していると言われていますし、日本の白物家電やテレビを見かけなくなりました。一方、高純度の素材やコネクター部品の会社など、(B2Bを中心に)うまくいっている企業もあります。日本企業はディープなテクノロジー、スマートな従業員、そして長期の視点を持っています。私は楽観的です。」

3.悪ガキの出番です。

妹尾輝男著『世界は悪ガキを求めている―新時代を勝ち抜く人の思考/行動/キャリア』

「ものごとを順序立てて考えることができ、段取りをつけて計画どおりに実行する力を持ち、つねに周囲への配慮を怠らず、冷静沈着で、部下から尊敬される人格者――。

これまで日本人が求めてきたリーダー像はこういった、ドラえもんに出てくる「出木杉くん」のようにオールマイティな人物だったのではないだろうか?

だが、時代は大きく変わりつつあるようだ。いま求められているのは、

次のようなタイプの人間だというのである。

・脈絡なく、突拍子もない言動をする

・最終イメージが先行して、途中のことはあまり考えない

・やりたいことを理路整然と説明できない

・時と状況に応じて方針がコロコロ変わる

・周囲の人をびっくりさせるのが大好き

・落ち着きがない

■世界が求めるリーダー像は変わってしまった

必要以上に振り回されそうだから、できれば近づきたくないタイプだといえるかもしれない。が、そういう経営者が結果を出すようになってきたというのである。それどころか、いま多くの日本人が持っている(出木杉くん的な)リーダー像は、すでに賞味期限の切れた旧来型の感覚だとすら著者の妹尾氏は指摘する。

しかもそれは日本だけの問題ではなく、世界的な傾向でもあるようだ。

だとすれば、世界が求めるリーダー像はなぜそれほど変わってしまったのだろうか? 妹尾氏によれば、それは時代の変化だ。現代社会がまったく先を見通せない「激変の時代」になったからだというのである。

目の前にある食物をとって食べるだけの狩猟採集生活から、食物を自分たちの知恵と力でコントロールすることに成功した「農業革命」。小規模手工業を近代的大規模工業へと進化させた「産業革命」。情報ネットワークの創造による「情報革命」。 いま起きているのは、これら3大革命に続く、未知の「第4の革命」だ。 これまで200~300年かけて変化してきたことが、数年、場合によっては数カ月で様変わりしてしまう。それが「いま」なのだ。

そんな、これからの時代に求められるべき悪ガキタイプのリーダーには、以下のような9つの条件があるのだそうだ。

1 安定を望まず、変化を選ぶ

新しいタイプのリーダーは、激変の兆しを敏感に察知し、起こりうる未来を予測し、その対処法を考えることに心血を注いでいるもの。実務に優れているとか、人望が厚いとかいうようなことは、あくまで二の次なのだそうだ。 いまリーダーに求められるべき最大の資質は、未来を予測し、それに対処する方法を考えること。そして賭けにも似た英断だということだ。もちろん、コロナ禍のようなものはそうそう簡単に予想できるものではない。予想すべきだとも言えない。 必要なのは、そういう事態に直面したとき、この先どうなるかを予測し、どう対処していくかを、頭が沸騰するくらい考え詰めることだ。 さらにいえば、いまを生き抜くリーダーは、ジェットコースターに乗るかのように変化の波に乗り、それを楽しみさえするというのである。

2 慎重にならず、スピードに乗る

スピードに乗るためには、「時間を買う」という発想も必要。経営者にそれがあるかないかで、さまざまなことがらについての結果が大きく違ってくるわけだ。

日本は、この20年間で、デジタル・トランスフォーメーションの波に完全に乗り遅れた。そういう問題点に気づき、スピーディに考え、動く人材が日本には必要だ。

「誤解を恐れずに言えば」と前置きしたうえで、「人格者より、早くいい決断を下すリーダーのほうが大切だ」とすら妹尾氏は主張する。新しい動きを察知し、考え、早く動くことこそ、リーダーに求められるべきものだということである。

3 安全を追わず、リスクをとる

「挑戦」という日本語がある。これを英訳すると何になるか、ちょっと考えてみてほしい。 もし私が高校の英語教師であれば、「challenge」という回答に「◯」をつける。しかし、私がビジネスパーソン相手の講座の講師であれば、「×」をつける。 では、正解は何だろうか? それは「risk-taking」だ。 いまの時代、挑戦とは、単に困難なことに挑むことではない。それはリスクをとることなのだ。なにかあったとき、「挑戦せずにはいられない」のが世界で活躍する「悪ガキ的リーダー」。リスクはあるけれども、得られるものも大きい。ほかに挑戦する誰かが現れるかもしれないが、チャンスを奪われたくない。そう考え、リスクをとりに行くということである。

4 大人にならず、情熱に生きる

「情熱のないリーダーなどリーダーではない」と、妹尾氏は明確に断言する。リーダーには、火のようなパッションが必要不可欠なのだとも。それは、一昔前まで「やる気」といわれていたものである。人には、より強いエネルギーを持つ人に引き寄せられるという習性がある。エネルギーは磁力なのだ。 強いパッションを持つ人は、明るく、エネルギーに満ち、前向きで、話し方にもパワーがある。人はそんな人を見て、自分もそうありたい、一緒に仕事がしたい、陰ながら応援したいと思うようになるのだ。それは、「できるリーダーに『やる気』がないことは絶対にない」という妹尾氏の主張の裏づけにもなるだろう。

5 人に任せず、自分でつかみ取る

「悪ガキ」タイプは、決して自分の人生の舵を他人に預けたりはしないもの。不確実な時代においてなによりも大切なのは、自分の人生の舵は自分で切ることだからだ。 「自分の人生の舵を他人に渡さない生き方」とは、自分の人生を自分で切り開き、自分の力で生きるということだ。 たとえば、働くこと。働くということは、自分の生活の糧を得たり、社会に貢献することだ。しかし、「悪ガキ」はそれ以上に「自分を喜ばせること」を大切にする。高尚なビジネス書には「社会に貢献しろ」と書いてある。しかし、「悪ガキ」タイプの成功者にとっては、本人が気づいているかどうかはともかく、「自分を喜ばせる」ことが最優先だ。

6 権威におもねらず、フラットに生きる

激変が常態化する時代には、「相手自身」よりも「ポジション」を重視するような定型的な仕事はどんどん減っていく。残されたわずかな仕事もAIやロボットに取って代わられ、人には“非定型的で未来を見通す仕事”だけが残されていく。重要なポイントは、そうした非定型の仕事に「肩書き」や「ポジション」などまったく役立たないということ。なによりもまず、「その人自身」が大切になるということだ。だから「肩書き」など気にしないことが大切だ。権威に媚びたり、へつらったりする必要はない。 自分と相手が、人と人として対等の「パートナー」として向き合っていく。そういう心構えが大切になってくる。

7 閉じこもらず、世界を見据える

・「自分の要求」をハッキリさせ、強く主張する

・理由は“Because I say so.”でいい。

・好き嫌いを重んじる

・謎の自己肯定感

これらの性格特性は欧米ではきわめて一般的なので、グローバルビジネスの交渉においても、こういった人たちを相手にする必要がある。が、日本の旧来型エリートはこういった人たちが苦手だ。だが見逃すべきでないのは、これら4つの性格特性が、妹尾氏のいう「悪ガキ」にとても近いことだ。 言い換えれば、欧米の「普通の人」は、実は日本の「悪ガキ」に近いということになる。だから、妹尾氏はこう訴えるのだ。

グローバル展開に課題を抱えているすべての組織の経営者は、いますぐ認識をあらためるべきだ。海外の猛者たちと真っ向から渡り合える、日本の優秀な「悪ガキ」を育ててほしい。

8 流されず、哲学を持つ

妹尾氏のいう悪ガキ的リーダーとは、いままで日本人がよしとしてきた「勤勉でまじめなビジネスパーソン」ではなく、新たなものを創造する人物。すなわち既存のルールを破壊して、すべてを新しくつくりなおそうとする人たちのことだ。そして、そんな悪ガキ的リーダーになれるかなれないかの最後の難関は「哲学」なのだという。

重要なのは、リーダーとして何を捨て、何を守るかという判断になる。これは、何を目的として生きているかということにつながる。いわゆる哲学だ。 「自分の根っこにあるものは何だろう?」 「自分は、本当は何を求めているのだろう?」 そんなふうに、非常に本質的なことを自分に問う必要がある。 それには深い部分での思索が必要だ。激変の時代だからこそ、俊敏なことが重要であると同時に、決してブレない軸が必要なのだ。

9 憎まれず、かわいげを持つ

冒頭でご紹介した「いま求められているタイプの人間」を確認し、「そんなボスの下で働くのはごめんだ」と感じた方は少なくないはずだ。妹尾氏自身も、そのことには「私も同感だ」と気持ちを述べている。しかし、それは次のように続いていく。 だからこそ、悪ガキ的リーダーには「かわいげ」が絶対に必要なのだ。「この人がやることだから、しかたないなぁ」と苦笑いしながら受け入れてくれる味方をどれだけつくれるか。それが、悪ガキ的リーダーが成功できるか失敗するかを分ける。

■新たなあり方を受け入れる

妹尾氏は、世界最大のヘッドハンティング企業であるコーン・フェリーの人材組織コンサルタント。多くの企業経営者から人材に関する悩みを聞き、その解決策を提案してきたのだ。 つまり本書における「激変が常態化し、かつてない世界に身を置いているいまだからこそ、『悪ガキ』に特徴的なマインドセットを深く理解するべきだ」という主張は、そうしたバックグラウンドに基づいたものなのである。 そして妹尾氏は、厳しい環境のなかでたくましく勝ち抜き、しなやかに生き延び、それが仲間を助けるための最強の武器にもなるとも記している。当然ながら「いままでどおり」「現状維持」のほうが精神的には楽かもしれない。しかし現実問題として状況が激しく動き続けている以上、その“楽さ”は一時的なものとしてしか機能しないことになる。だからこそ現実を、そして新たなリーダーシップのあり方を受け入れるべきなのだろう。」

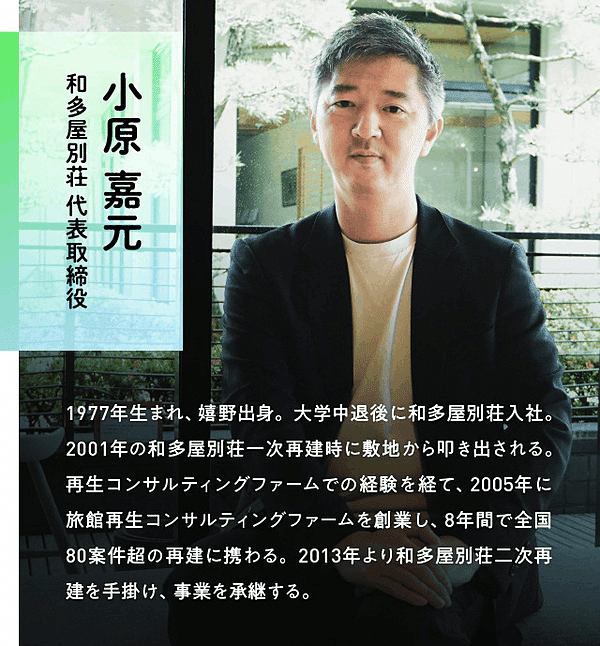

4.悪ガキリーダーの成功事例の紹介(地方創生戦略の見本)

これは「旅館を『泊まる』場所から『通う』場所へ」というコンセプトで進められている「Reborn Wataya Project」の一環で、地元住民やほかの宿に泊まる旅行客も利用できるのが特徴だ。つまり、囲い込むのではなく、町に開かれている。和多屋別荘内の食事処では、徹底的に佐賀と嬉野に焦点を当てる。地元の瀬頭酒造ときたの茶園が組む日本料理店「利休」、佐賀県有田の窯元「李荘窯」の器や、嬉野で作られる肥前吉田焼の窯元「224porcelain」の器を活かしたレストラン、鎌倉の創作和菓子店の人気作家と嬉野の田中製茶工場、李荘窯とコラボした和菓子懐石など、ローカル色の強さが際立っている。地元の生産者や職人、食材や名産品を取り扱って応援する宿は数あれど、東京でも集客力がありそうなショップを誘致したり、都会の企業やベンチャーを呼び込み、部屋をオフィスとして提供したりしている宿はほかにない。2021年には700組の企業・自治体などの視察を受け入れたという。これらすべてを発案し、自ら仕掛けている和多屋別荘3代目の小原嘉元は、地方創生のキーマンとして注目を集める。

しかし、若かりし頃はドラ息子で、一度勘当された時には、嬉野に戻るつもりもなかったという──

わがまま放題の「おぼっちゃん」

1977年に長男として生まれた小原は、幼少期から貴族のような生活をしていた。およそ200人の従業員から「おぼっちゃん」と呼ばれ、プール、テニスコート5面、ゲームセンターなどを備えた2万坪の敷地を庭だと思って育った。高校卒業後は専修大学に進み、都内でなにひとつ不自由なくひとり暮らしを始めたものの、大学3年生の時、「なんとなくイヤになって」退学。そのまま和多屋別荘の社員になるも、「旅館の仕事はダサい」と実家が営業マンの宿舎として購入した福岡のマンションに転がり込み、同じ頃に勤めていた会社を辞めて同居するようになった姉と和多屋別荘のウェブ制作やデザインを始めた。専門知識などなく、見よう見まね。それでも給料30万円をもらいながら、「こんなんじゃ生活できんわ」と不満を垂れていた。

想定外だったのは、和多屋別荘の経営が急速に傾き始めたこと。嬉野では200人いた従業員の4分の1を解雇するほど逼迫していて、小原が働き始めた2年後、住居として使っていたマンションは売却、福岡の事務所は閉じられた。住まいを奪われたことに腹を立てた小原は姉と一緒に父親のもとへ向かい、本館と橋でつながっている離れの宿、水明荘を「自分たちに譲れ」と要求した。その場に同席していたコンサルタントのK氏は、父親にこう進言した。

「会社を取るのか、異分子を切るのか選んでください」

その瞬間、小原は失笑した。口には出さなかったが、胸のうちで「あんた、なに考えとると? 息子って知っとるとよね?」とバカにした。その1週間後、父親から「会社を取るから、出ていってくれ」と言われたのは青天の霹靂で、小原は怒り心頭で和多屋別荘から飛び出した。

「もう親じゃない、この人とは死ぬまで会わないと思いましたよね。その時は、もう嬉野に帰るつもりもなく出ていきました」2000年、福岡に戻った23歳の小原は、姉と貯金を出し合い300万円で会社を設立。ホームページやチラシの製作、ネットショップの運営を始めた。しかし、技術も営業力もないまま起業していきなり仕事がうまくいくはずもなく、生活が苦しくなるのはあっという間だった。起業から3年後のある日、きょうだいの苦境を見かねた母親から、父親と顔を合わせるように言われた。その頃、なんとか経営を立て直していた父親は、小原に「経営の勉強をしにKさんのところに行け」と言った。Kさんとは「異分子を切れ」と父親に迫った例のコンサルタントで、「あり得ない」とあきれた小原は席を立った。しかし、その日の夜、苦楽を共にしてきた姉から真剣な顔で「多分、行った方がいい」と言われて考えを改め、K氏のもとに向かった。

経営再建に没頭する3代目への苦言

旅館の再生事業を手掛けているK氏の会社で自分の甘さを実感した小原は、1年間、無給で馬車馬のように働いた。ところが、2年目に入る頃、父親とK氏の間でトラブルが起こり、やむを得ず独立。父親から助っ人として派遣された和多屋別荘の敏腕フロントマンと旅館再生事業を始めると、K氏のもとで学んだ手法を駆使し、独立から10年で、70の旅館に関与し再生させた。この実績を買われて2013年、35歳の時、再び経営危機に陥った和多屋別荘の3代目社長に就任する。当時、借金は十数億円、各所への未払い金が3億5600万円あり、「いつつぶれてもおかしくない」と考えていた小原は、目の前の火消しに追われていたため、地域のことなど考える余裕はなかったと振り返る。「うちはつぶれかけてるのに、観光協会に属してどうするの? 会合に行く必要もないし、行く意味もないと思っていましたね」そうしてわき目もふらず経営再建に没頭していた小原に、苦言を呈する人たちが出てきた。小原のことを幼少の頃から知っている、近隣の住人だった。

「社長として戻ってきたとは聞いた。でも町の会合に一切顔を出さないから本当に帰ってきたかどうかわからない」と言う人もいれば、「頑張ってるのは、ようわかる。とはいえ、あなたのところはこれだけ規模が大きいんだから、町になにかせないかんよ」と言う人もいた。小原は大学に進学して以降、長らく嬉野から離れていたし、和多屋別荘の後を継いでからも「外との交流なんて一切ない」状態だったので、気が乗らないというのが正直なところだった。しかし、「子どもの頃から世話になった人たち」の言葉を無視するわけにはいかない。未払い金の完済のめどが立った2015年の秋、重い腰を上げて書いたのが「嬉野茶時」の企画書だった。

・茶農家の知り合いゼロから始まった「嬉野茶時」

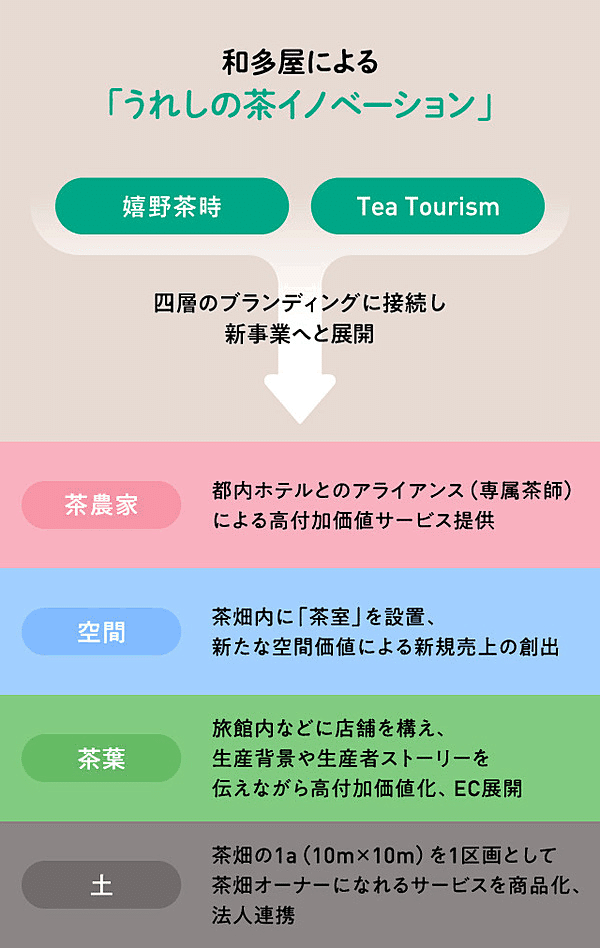

・「茶農家イノベーション」を起こす

・1セット30万円のプログラム

・温泉宿にサテライトオフィスを

・旅館を『泊まる』場所から『通う』場所へ

・雇用、交流、創発を促す町の複合施設へ

少子高齢化が進み、経済活動が小さな町でも、ローカル株式価値を高めることはできる。アップルが300兆円、トヨタが30兆円と企業の時価総額を比較するように、ローカル株式価値が10兆円を超える地方の町がいくつも出てくれば面白い、と語る。「株式という表現がいいかどうかは別にして、例えば、10兆円を超えるローカル株式価値を持つ市町村が15あるとしますよね。そうしたら、トヨタみたいな価値を持つエリアが日本には15もあるんだ、超豊かじゃんって思えませんか?僕は思想家ではないけど、これから経済とは異なる点に価値を認める文化資本主義が始まるとするなら、嬉野はそのロールモデルになりたい」小原は、嬉野モデルはほかの地域にも応用できると考えている。嬉野を支える地盤の一層目、普遍的価値が「お茶と温泉と焼き物」だとしたら、「約1700の市町村にも、なにかしら一層目に値するものがある」と断言する。「視察に来る方たちには、『必ずあります』と答えます。しかも、答えは意外にわかりやすいところにある。恐らく皆さんが普段ボーッと見ているものがそれだと思います。まずは、うちの文化ってなんだ? ということを掘り下げるところから始める。その価値を最大化する取り組みを始めるのも、市長と気の利いた市民がひとり、ふたりいれば大丈夫です」

小原は、文化資本主義のもとでローカル株式価値が10兆円に及ぶような地域がいくつも思い浮かぶという。2015年、渋々と嬉野茶時の企画書を書いていた小原は今、嬉野をその域に到達させるために、駆け回っている。」

まとめ

悪ガキの輩出にみなぎる地方創生戦略で少子高齢化の豊かな日本への助走を!

大谷翔平の二刀流、10勝目は次の登板で!

参考まで。