20210613 橿原・桜井・天理

こんにちは。旅行10日目、京都6日目です。

一昨日は友人に会いに神戸に行き、ゆらゆらと一日を過ごしました。

新幹線(新神戸駅)から徒歩10分、布引の滝。

昨日は今までの疲れを癒やすべく(?)夕方くらいまで寝ていて、鴨川で読書をしたのち本家第一旭に行きました。

やはりうまい。ネギ増しし忘れた…。

今日は近鉄に乗り、奈良方面へ向かいます。

と言っても奈良公園の鹿に会いに行くのではありません。特急に乗ろうかとも迷いましたが、急行に揺られること1時間強。

奈良県橿原市、橿原神宮前駅に来ました。割となんとなく来ました。橿原ってよく考えるとなかなか難しい地名ですが、かしはらと読みます。神宮前という名前ですが、駅の建物もまるで神社のような大屋根が特徴。目黒区役所や日生劇場で知られる村野藤吾が設計しています。

駅から10分ほど歩いて、橿原神宮に向かいます。この2枚の写真、一の鳥居と二の鳥居なのですが、鳥居の位置がたまたま同じすぎておもしろい。

橿原神宮は明治23年に作られた新しい神社で、初代天皇である神武天皇とその皇后である媛蹈鞴五十鈴媛(ヒメタタライスズヒメ)を祀っています。神武天皇の宮である畝傍橿原宮の跡地とされている場所に建てられています。初代天皇の宮、即位地ということで、日本書紀にも橿原が日本の始まりの地であると記載されているようで、明治になってから近隣の住民からの請願があり建てられたとのこと。明治になってから、というと国家神道の影響が強いのかという気もしますし、実際に建国記念の日(紀元節)には賑わう(良くも悪くも…)らしいですが、江戸時代末期に発掘調査が行われて神武天皇の宮や陵があったということが判明したことがきっかけとなっているようなので、国威掲揚のための神社というわけでもないようです。初詣では春日大社に次ぐ奈良県2位の人出を誇るらしく、今日も点々と参拝客が訪れていて、近隣の人から愛されていることがわかります。

少し北に歩いて、神武天皇陵(畝傍山東北陵、うねびやまのうしとらのすみのみささぎ)に来ました。こちらは誰もいない。神武天皇は本当にいたのかどうか怪しいようですが、伝説では天照大神の五世孫で、「神武東征」と言って日向国(今の宮崎県)から徐々に地方豪族を平定しながら東に向かい、ここ橿原の地で天皇に即位、日本を建国したとされています。亡くなってここに埋葬されたわけですが、享年はなんと127歳。真偽の程はわかりませんけども、せっかく来たということで2700年の歴史を信じ、感じてきました。

少し離れたところに綏靖天皇陵(桃花鳥田丘上陵、つきだのおかのえのみささぎ)もありました。綏靖天皇は2代天皇で、「すいぜい」と読みます。こちらは神武天皇以上に存在が疑わしく、古事記に「即位した」としか書かれていない欠史八代(2代〜9代)の一人となります。それはそうと、天皇陵ってどれもほぼ同じ見た目をしているんですよね。

こちらは3月に行った大阪府堺市の応神天皇陵(誉田御廟山古墳)。日本で2番めに大きい古墳ですが、やっぱり同じ見た目。なので正直なところ天皇陵巡りはあんまり楽しくないなと個人的には思っています。逆にみんな同じだからこそ「宮内庁監修!誰の陵(みささぎ)でしょうクイズ」とかテレビでやってくれないかな。

更に北に歩きます。橿原神宮から30分くらい歩いたでしょうか、今井町にやって来ました。

今井町は戦国時代の寺内町が原型となっている町で、現代でも江戸時代の古い町並みが残っているエリアです。寺内町(じないちょう)というのは戦国時代に浄土真宗(一向宗)の寺が作った町のことで、濠や土塁などで囲まれた自治的・防御的な性格を持つことが特徴。関西を中心に数多くの寺内町がありますが、ここ今井町と富田林が特に往時の姿を留めています。ここ今井町は、全建物1500軒のうち伝統的建造物が500軒となっていて、これは全国で数ある伝統的建造物群保存地区のなかでも最も多い割合。つまり、「日本で最も伝統的な町並み」とも言えるわけです。

今井町は江戸時代には裕福な商人が集い、「大和(奈良県)の金は今井に七分」と言われるほどに栄えた街だったそう。現在でも所狭しと昔ながらの建物が軒を連ねる姿は、往時の発展ぶりを想像させます。神武天皇の2000年以上前の半ば伝説と化した伝統もいいですが、こうして数百年前のものが残っているのも体験としてはおもしろいですね。それなりに観光地として人気のようで、「うのまち珈琲店」というカフェに行きたかったのですが、並んでいたので断念。もしかしたらこの旅行中に再チャレンジするかも。

ここ奈良県橿原市は奈良県第2の都市で、奈良県中部の一大拠点となっています。その繁栄を表すのが近鉄の大和八木駅で、大阪線、橿原線、吉野線が集まり、大阪、京都、名古屋、吉野へ特急がひっきりなしに発車する大ターミナル。近鉄百貨店などもあり、さすが近鉄王国の奈良県…といったところなのですが、そちらへは行かず。

JR桜井線の畝傍駅に来ました。「万葉まほろば線」といういかにもな名前で案内されているように、近鉄とは比べ物にならないローカル線です。

1時間に1〜2本程度ですが、たまたま割とすぐやってきました。ローカル線だと思って乗ったのですが、数年前に新車が導入されたらしく、車内放送では英語の自動放送どころか中国語・韓国語まで流れる仕様。観光地だからってのは分かるけど東京でもさすがに中国語・韓国語の自動放送は聞いたことないよ、、。

桜井駅の一つ先、三輪駅で下車。

こちらもなかなかのローカル駅ですが、駅前には商店街。

5分ほど歩いて、大神神社にやってきました。読みはおおみわ。日本最古の神社です。いつ出来たのかがもはやよくわからない時代感ですが、大国主命が国造りを成就させるために大物主大神をここに祀ったのが始まり、ということが古事記に記されているようです。

駅の周りにはほぼ人がおらず、町が完全に止まっていましたが、神社には参拝客が結構たくさん。みなさん車で来ているようです。

こちらは拝殿。大神神社は神の鎮座する本殿を持たず、神域である三輪山そのものに祈りを捧ぐという、古代の信仰を感じさせる伝統を持つ神社です。拝殿の中にある大小3つの鳥居が横につながった「三つ鳥居」という鳥居から山を拝むそう。本当はしばらくいたかったのですが、案外人が多かったので長居はせず。早朝に来たい神社ですね。

拝殿の前にある鳥居の形が独特で、2本の柱にしめ縄を渡すという形。調べても何も出てこないけれど、ここだけなのか、それとも色々なところにあるのか、、?少なくとも今まで見たことのある形ではない。夕暮れ時ということもあって、神職の方がたくさん歩いていました。

近くの摂社である大直禰子(おおたたねこ)神社や久延彦(くえひこ)神社、狭井(さい)神社なども参拝。

大直禰子神社。大神神社の祭神である大物主大神の子孫である大直禰子命を祀っていることから若宮社の別名も。

久延彦神社。祭神である久延毘古命は世の中のことをことごとく知っている知恵の神様であることから、学業成就に霊験があるという。

久延彦神社は階段の上にあり、木々の間からは大神神社一の鳥居と橿原・高田方面が臨めます。一の鳥居は駅の向こう側にあるので目の前にはしていませんが、高さ33mと日本で第2位の大きさを誇る鳥居だとか。

狭井神社。病気の平癒祈願の神様として信仰が篤いとか。

三輪山には狭井神社から登ることができるのですが、感染症拡大予防のために中止となっていました。神聖な山ということで、登っても写真を撮影したり飲食したりはいけないらしい。

大神神社もその摂社もとても神聖な場所でもっとゆっくり参拝したかったのですが、とにかく今日は天候が悪い。温度こそそこまで高くはないものの、たまに雨がぱらつくほど湿度が異常に高く、汗をかくと一切乾きません。そんな日だと他人に対して優しくなれず(?)、ちょっと人がいるだけで不快な気持ちになってしまいます(ただみんな鳥居の前でお辞儀をしていたのが印象的で、関東の神社とは違うなと思いました)。あと虫も多くてすぐ寄ってくる。そんなわけで、足早の参拝となってしまったのが名残惜しい。

駅に戻ることも考えましたが、人から避けるように山辺(やまのべ)の道を歩き始めてしまいました。

山辺の道は日本最古の道と言われる道で、こちらも古事記や日本書紀に記載があり、海石榴市(つばいち、日本で初めて市が開かれた場所、現代の桜井)から曾布(そふ、現代の奈良市)までを結んでいた道として4世紀ごろから存在していたようです。日本初だらけでよくわからなくなってきますが、現代では桜井から三輪、柳本を経て天理の石上神宮までがハイキングコースとして整備されています。かつての奈良盆地は沼地や湿地が多く、「山辺の道」の名の通り山の麓や林の端をぐねぐねと進む道になっています。

さすがに夕方17時近くとなると歩く人も一切おらず、周りも林や水田が広がっています。昔もこんな感じだったのでしょうか。相変わらず湿気がすごく、虫も多い(というかむしろ増えた)けれども、人がいないだけで過ごしやすいです。私は小学校高学年〜中学生の時に旧街道を歩くことを趣味としていて、渋すぎるだろという感じですが、6年生のときの担任と「日本で一番古い道って知ってる?」「山辺の道、でしたっけ」「そうそう、僕も行ったんだけどすごいいい場所だからいつか行ってみるといいよ」みたいな会話をした記憶がありまして、太古の歴史のみならず自分自身の歴史をも感じながら歩いていました。

大神神社から30分ほど歩いたでしょうか。桧原(ひばら)神社に着きました。

大神神社と同じタイプの鳥居。

桧原神社も大神神社の摂社。天照大神は第10代崇神天皇の時代以前は皇居内に祀られていたものの、恐れ多いということで各地を転々と祀ることになり、90年をかけて伊勢神宮に遷ったとされています。ここはその移動の中で一番最初に祀った大和笠縫邑(かさぬいむら)の候補地として比定されていて、今でも天照大神を祀っていることから、「元伊勢」と言われています。歴史のエピソードのスケールがすごくて語るのが大変。こちらは「三つ鳥居」を気軽に見ることが出来ます。

眺めが良い。天気が良ければ霞まずに見えたのでしょう。本当はもっと山辺の道を進みたいところですが、山を降りることにします。

びわが生ってました。

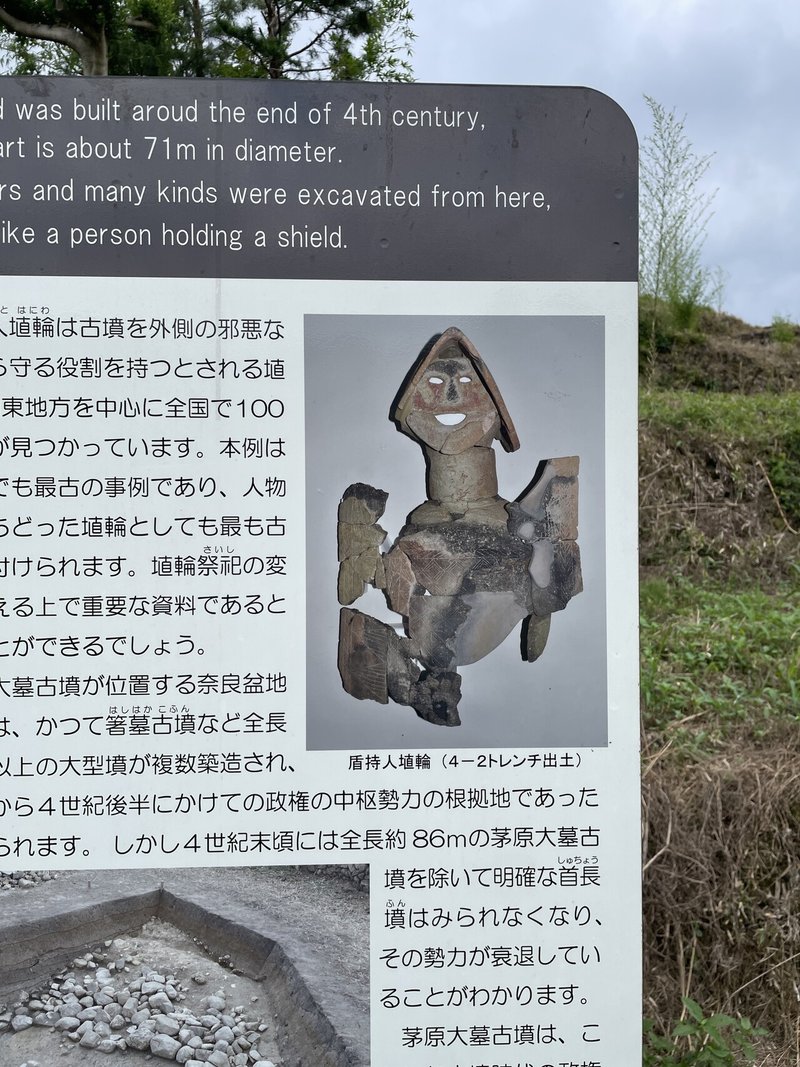

茅原大墓(ちはらおおはか)古墳という古墳にやってきました。前方後円墳の前方が小さい帆立型古墳と言われる形で、民家の脇にある古墳ですが国史跡。

盾持人埴輪という珍しい埴輪が出土したのだとか。なかなかコミカルな顔をしています。

墳丘に登ることもできます。笹に阻まれながら崩れそうな石段を登る必要がありますが。

こちらが大神神社の御神体である三輪山。きれいな円錐の形状をしていますね。

そしてこちらが次なる目的地。これも古墳。

古墳を降りて歩き始めると、夾竹桃の花が綺麗に咲いていました。

このあたり、花が多くて歩いていて楽しい。

着きました。箸墓古墳です。卑弥呼の墓として有名ですが、あくまで一説にしかすぎず、宮内庁は倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと、孝霊天皇皇女)の墓として比定しています。誰が埋葬されているかは置いておいても、最初期の前方後円墳として非常に大きなもので、箸墓古墳をもって古墳時代の始まりとする説もあるそう。一皇女の墓としては大きすぎる気もしますので、やはり卑弥呼を推したいところですが、邪馬台国がどこにあったかは素人が手を出して良い話ではない気がするので、気になる人はWikipediaでも眺めていてください。卑弥呼の墓なのに周りには誰もいない。

宮内庁が管理しているのでこれもやっぱり天皇陵と同じタイプの鳥居です。

20分ほど歩いて、巻向(まきむく)駅に着きました。先ほど降りた三輪駅の一つ隣です。一駅ウォーキングの割に、山を登って下ってかなりハードなウォーキングでした。纒向遺跡をいろいろ見ても良かったのですが、時間も遅いしちょうど電車も来るので乗ります。

まきむくって名前かわいいですよね、DAIGO的に言うとMKMK。

15分ほど乗り、降りたのは天理駅。

「ようこそおかえり」と書かれていますが、天理はなんといっても天理教。日本で唯一宗教がその名の由来となっている自治体です。

ただ普通に都市ではあるので、駅前広場とかも普通にあります。こちらはnendoが作ったコフフンという駅前広場。ふところの狭い丸ゴシックがnendoって感じです。

アーケード商店街も普通にあります。シャッター街だけど。

青くてぽてっとした文字、かわいい。

だけどやっぱり天理教なのである。たまに法被を着た人が通ります。なんだろう、特段偏見を持っているわけでも、怖いというわけでもないのだけれど、普通に日本の街なのに知らない宗教で満たされているというのが不思議すぎて、マスクの下でにやけが止まりません。

毎月26日には月次祭が催されるということで、自転車が通れないほどの混雑になるのでしょうか。天理教ではここ天理を人間が創造された地として「親里(おやさと)」あるいは「ぢば」と呼び、天理に来ることを「おぢばがえり」と呼んでいます。つまりは人間が生まれた地に帰ってくるということで、「ようこそおかえり」といった文字が至るところに掲げられています。

ということで、やってきました。天理教教会本部。駅からは15分くらい歩いたでしょうか。広大な敷地にどどんと鎮座しており、中では信者の人が礼拝しています。普通に入れそうな雰囲気ではありましたが、怖気づいて目の前まで行ってとんぼ返りしました。

天理教は1838年に中山みきによって始められた宗教で、天理王命という神を崇める一神教となっています。人間が仲良く助け合いながら暮らす「陽気ぐらし」な世界を目指しているのだとか。なんの知識もない人が語れるものではないので、詳しくはWikipediaを読んでください。

反対側を見ると、これまた広大な敷地の向こうに、天理大学附属天理参考館が見えます。世界中の民俗資料や考古美術を展示していて、さぞかしすごいのでしょうが、もう19時近いこともあり開いていません。天理参考館の奥には天理大学が広がっているようです。ラグビー部が強いらしい。

いろいろと回りたい気持ちもありましたが、相変わらず空気が重く、足も疲れてきたので駅の方に戻ります。ちなみに教会本部より更に奥に行くと大変歴史の深い石上神宮がありまして、こちらはふつうに神道の神社です。行きたかったけど、やっぱりもう開いてません。

天理の街には「詰所」という天理教の信者がおぢばがえりの際に泊まる場所がたくさんあるのですが、普通に民宿みたいな見た目をしているものから、こんな九龍城かというほどの大きな建物もあります。こう、他意はないですが、建築により圧倒されるっていう感覚は宗教によるそれと似ているのかもしれませんね。美術もそうかもしれませんが。

天理には天理教と関係のない名物があります。天スタと略されることもある天理スタミナラーメンです。

奈良県内では人気のチェーン店なのですが、天理ではこんな屋台でも出店しています。普通に室内の店もあるのだけれど、せっかくなので屋台でいただきました。豚肉や白菜、ニラなどを豆板醤などでピリ辛に炒めたものをスープに入れるというもので、なんと発祥はライブハウスのオーナーがライブ後に客に振る舞っていたラーメンだそう。暑苦しい空気のなか、斜めったテーブルで食べるというシチュエーションも込みですが、めちゃくちゃ美味しかった。一瞬で終わってしまいました。

天理ラーメンには「天理スタミナラーメン」という今回食べたラーメンと、似て非なる「彩華ラーメン」の2つの流派があるそうで、こちらも気になる。石上神宮も行けてないし、天理はまた来たいなあという気持ちです。

駅まで戻って、ちょうどよく京都行きの急行に乗れました。

ということで、帰京。

神武天皇、江戸時代の町並み、最古の神社、最古の道、新興宗教と、関東はもちろん、京都ですらなかなか出会えないような歴史を感じた一日でした。奈良駅周辺を完全スルーしてしまって申し訳ない(?)という気持ちもありますが、まだまだ行きたい神社などもあるので、奈良県中部、是非また訪れたいエリアです。それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?