20210615 宇治・伏見

こんにちは。旅行12日目、京都8日目です。

今日は朝早くから活動しはじめました。京都駅からJR奈良線に乗り込み、南へ向かいます。

通学にJR横浜線を使っていたため、個人的には懐かしい車両である205系に揺られて南へ。在学中である2014年に横浜線の205系は全廃、E233系に変わりましたが、ワンマン化の影響でまた数年後に車両が変わるらしい。関西は車両を長持ちさせるイメージがあります。ちなみに奈良線と横浜線はどちらも奈良駅・横浜駅に行かないという点で共通点があります。

うとうとしながら30分ほど、宇治駅につきました。京都から宇治って案外かかるんですね。ここは京都市内から離れて宇治市という別の市になります。京都府内第2位の人口を誇りますが、京都市が140万人なのに比べて宇治市は18万人。京都府は「都道府県内の人口ランキング第1位と第2位の差」ランキングで堂々の1位を誇ります。

人生初の宇治です。本日最初の目的地である三室戸寺に行く場合は京阪宇治線の三室戸駅という駅が一番近いのですが、ここからだと歩いて25分ほど。だけどJRで来たのには理由があります。

mogmog bakeryというパン屋さんに来るため…でしたが開いてませんでした。残念。

今日は午後から雨予報でしたが午前中はわりといい天気。宇治の街を歩いていきます。

宇治橋で宇治川を渡りました。ここは以前通った瀬田の唐橋と同じく日本三名橋に選ばれているようです。大化の改新の一年後、646年に架けられたという伝承がある橋です。瀬田の唐橋と同じ流れにかかっていて、2枚めの奥は山あいを抜けて琵琶湖に至ります。手前は淀川に名前を変えて大阪湾へ。

宇治というと京都の南、というイメージでしたが、案外滋賀の香りがします。つまり、滋賀と言えばの第2位、平和堂(フレンドマート)がありました。パン屋が閉まっていて朝ごはんにありつけなかったので、こちらでおにぎりを買って食べる。

滋賀と言えば第3位の飛び出し坊やも…女子高生に扮してたくさんいます。別に飛び出し坊やが特殊な趣味を持っているわけではなく、宇治は「響け!ユーフォニアム」の聖地ということでそれにあやかっているようです。アニメ好きじゃなくても結構見ている人の多いイメージのアニメですが、私はやっぱり見たことがありません。

街中を離れ、かげろうの道と名付けられた道を登っていきます。この明媚な名前は源氏物語が由来。宇治は源氏物語の最後の10帖である宇治十帖の舞台となっていて、源氏物語ミュージアムなどもあるようです。悲しいことに源氏物語についてなんの知識もないのでこれで終わりです。ストーリー系のコンテンツに弱い人間。

ということで三室戸寺にやってきました。こちらは修験道の一派である本山修験宗に属し、西国三十三所の第10番札所であるお寺で、創建は770年。あじさいやつつじ、しゃくなげなどの花が有名です。あじさい園は西国三十三所の由来となった花山法皇の巡礼から1000年を記念して昭和62年(1987年)に整備されたとのこと。あじさいの期間は拝観料800円。

さっそく一面のあじさい園が見えていますが、まずはお堂にお参り。

階段を登って本堂へ。やや小ぶりな建物ではありますが、後ろに山をたたえていい雰囲気。あじさいのシーズンということでなかなかの人出です。

本堂の前にはたくさんのハスが。一輪だけ開花していました。

緑に囲まれて控えめに佇む三重塔もあります。

あじさいと一緒にがんばって撮ってみた図。

花手水もありました。

ということで階段を降り、あじさい園へ向かいましょう。

これよりアジサイ。

青、赤、紫、桃、白と色とりどりのあじさいが一面咲き誇っていて、本当にすてきな空間でした。八重咲きのガクアジサイが色も桃色で明るくてかわいい。アナベルも凛とした姿で良いですね。あじさいってもちろん花(というかがくですけども)がすてきなのは一番として、葉っぱも花を押し上げるような立派な形で演出していて、いい造形だなと思います。

人も多いもののゆっくり見られないほどではなく、皆さん思い思いに写真を撮ったり写真を撮ったりしていました。土日は大変そう。お堂は階段の上にあるため見えず、お寺っぽさを出すために門か休憩所の屋根を構図に収めるべく頑張っていたことが自分の撮った写真からよくわかります。

♡○。

30分ほど見て回ったのち、山を降りていきます。

宇治といえば、宇治茶。数多くの茶舗や抹茶スイーツの店が軒を連ねます。私は抹茶スイーツに目がないので、どきどきわくわく。どこに行こうか迷いましたが、三室戸寺から降りてすぐのとこにある伊藤久右衛門に来訪。王道ですね。

伊藤久右衛門パフェをいただきました。抹茶アイスやソースに深い抹茶の味わいを感じるのはもちろんなのですが、寒天の食感がやや固めなのがちょうどよかったり、黒豆もほっくりとした甘みがあったりと、抹茶だから、と言わずに一つの甘味としてとても美味しい。名店たる所以を感じました。冷たい抹茶も香り豊かで美味しい。

続いてやってきたのが宇治上神社。世界遺産にも登録されている神社で、拝殿(2、4枚目)と本殿(3枚目)はそれぞれ鎌倉時代前期、平安時代後期に造営されたもので、国内最古の神社建築とされています。どちらも国宝。手前にひさしが長く伸びる流造に檜皮葺の屋根が乗り、歴史と風格を漂わせています。

祭神は応神天皇の皇子である菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)。宇治の名前の由来になったとか、逆に宇治の名前をとったとか言われる皇子ですが、「郎子」という珍しい敬称を持っていたり、「宇治天皇」と記された書物があったりと変わった点が多く、実は天皇になっていたのではないかとか、宇治のあたりで大和朝廷とは違う系統で王となっていたのではないかとか、歴史のロマンを感じさせる人です。

ちなみに宇治市には「宇治市莵道」(莵と菟は異体字)という地名がありまして、地名の読み方は音読みして「とどう」。さっき訪れた平和堂は「宇治莵道店」という名前だそうで、「莵道」を「うじ」と読むことを先に知っていたので「うじうじ店です」って電話で受けたくないなと思っていましたが、配慮されていました(?)

宇治上神社、境内は狭いのですが、そのぶん建物の威厳を感じることができ、なかなかいい場所でした。

続いてすぐ近くにある宇治神社へ。宇治上神社とは対となる神社です。こちらも祭神は菟道稚郎子命。本殿が鎌倉時代後期の造営で、こちらは国指定重要文化財。

宇治川に面する大鳥居。やけに鮮やかだなと思ったら2018年の台風で倒壊してしまったようで、翌年に再建されています。

源氏物語にちなんだ朝霧橋を渡り、中洲を経て西岸へ向かいます。

振り返ってみると先ほどの新しい大鳥居が緑を背景に更に鮮やかに見えています。

さて、宇治川の西岸にあるのがかの有名な平等院鳳凰堂です。

左右対称の形が大変美しいこの鳳凰堂は、1053年に時の関白、藤原頼通によって作られたお堂。阿弥陀如来坐像が本尊となっていて、かつては阿弥陀堂と呼ばれていました。その像は定朝による唯一の現存する彫刻として知られ、間近で見ることも出来ます(撮影不可)。柔らかい曲線に優しいお顔をしたたいへん美しい像でした。

盗撮じみていますが、ちょうどお顔のところに穴が空いているので外からもお顔を望むことができます。

拝観のルートには平等院鳳翔館というミュージアムが組み込まれていて、平等院に伝わる彫刻が展示されています。これがまた大変良く(撮影不可)、国宝である創建当時からの鳳凰像を目の前にできたり、阿弥陀様の周りを彩る雲中供養菩薩像が数多く展示されていたりしました。宝物殿というよりもミュージアムという名がふさわしい現代的な空間だったのがおもしろく、CGによる創建当初の室内の壁画の再現映像などもありました。つまり、大変豪華な展示空間。とはいえ、そもそも平等院鳳凰堂は栄華を極めた(極めまくった)あの藤原頼通が作った建築ですし、そのきらびやかさを現代に伝えるという意味ではその豪華さも筋が通っています(どこから予算が出ているのかは疑問だが)。

豪華と言えば、丹の色もとても鮮やかです。2012年から2014年にかけて全体を塗り直す大改修を行ったようで、私が訪れた間にも扉の壁画などを現在進行系で改修していました(脚立が見えます)。改修についてもミュージアムの中でしっかり解説されており、伝統や歴史を今後にも紡いでいくという気概が感じられました。鳳凰堂が作られたのは末法思想が世に広まり、厄災が多かった時代ということもあり、極楽浄土を表すべく、にぎやかかつ豪華絢爛に造立されました。どうしても今の時代に寺社に来ると「歴史の重みが…」とか「幽玄な世界が…」とか言ってしまいますが、歴史を過去として捉えるだけではなく、現在のものとして捉える、つまり鳳凰堂を不景気や流行病の蔓延る大変な世の中から離れる先としてのきらびやかな極楽浄土として捉えることもできるのではないか、とさえ感じました。

ただ、「平等院鳳凰堂」という名から分かるように、創建当初の「平等院」は鳳凰堂のみならず、本堂やら多宝塔やら法華堂やら数々の堂塔があったらしく、広大な寺院領なども有していたようです。現在では全て失われていますが、やはりさすが藤原の世といったところでしょうか、不景気な現代ではそんな本来の平等院の姿は想像すら及びません。なにはともあれ、とても美しくて心地の良い場所でした。

鳳凰堂を後にし、宇治の街に戻ります。また抹茶スイーツ、というかかき氷を食べようと思ったのですが、行こうと思っていたお店は臨時休業。お店を探しながら街を歩きます。

何百年ものの建築を見るのももちろん良いですが、こういう絶妙に古い感じの建物も良い。2枚目と3枚目は病院で、他にもいい感じの病院がいくつかありました。

宇茶治。

スイーツを食べたい気持ちもありましたが、普通にお腹も空いていたので、「はなれ 中村製麺」といううどん屋さんに入りました。

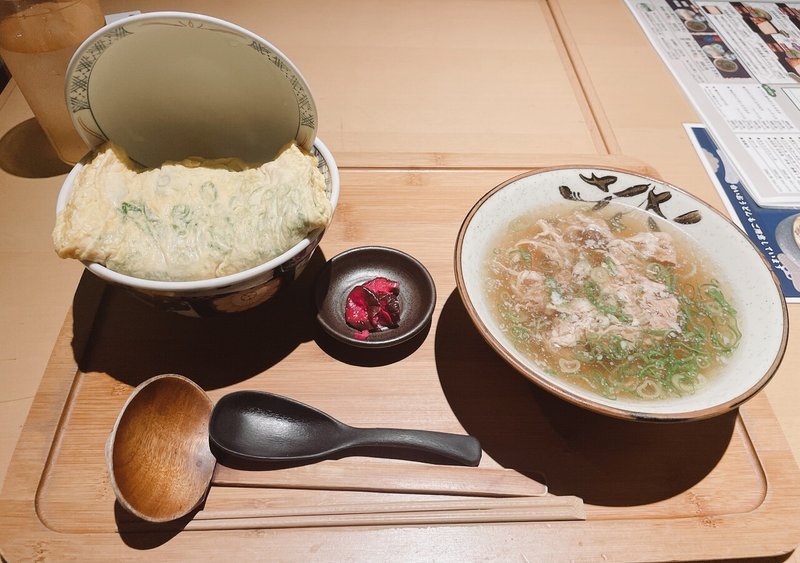

注文したのはだし巻き玉子丼と肉吸い(冷)のセット。うどんは食べていません。値段が安かったというのもあるのですが、妙にだし巻き玉子に惹かれてしまいまして。人生初のだし巻き玉子、薄味ながら出汁の旨味と玉子の甘みが引き立っていて、そしてなによりふわふわで、とても美味しい。そう、人生初です。というのも、軽く卵アレルギーを持っていて、卵焼きとかを好んで食べたことがなかったのですが、せっかく京都だし、絶対好きな味ではあるんだよな、ということで食べてみました。美味しかったのですが、食べ終わった後から徐々に具合が悪くなり、今でもお腹の調子があまり良くない。うーん、でも美味しかったのでまた食べたい。だし巻き玉子でダメだとすると、やっぱり親子丼とか衣笠丼とかは食べれないんだろうなあ(生の白身が特に天敵)、かなしい。肉吸いも牛肉が柔らかくて美味しかったです。

絶妙な調子のお腹を抱えながら再び奈良線に乗り込みます。

京都というと建物の高さ制限があることで有名ですが、それは京都市の話。宇治市にも制限はあるといえばあるらしいのですが、駅の近くにはこのような大規模マンションが目立ちます。郊外の方に高層マンションがたくさん立っているのは不思議な感じ。私の実家の最寄り駅にも渋谷まで35分ほどかかるのに100mを超える超高層マンションができるようです。

降りたのはJR藤森駅。じぇいあーるふじのもりと読みます。所在は京都市伏見区。伏見区は「安土桃山時代」に名を残す桃山城、酒造、そして伏見稲荷などで有名ですが、人口は27万人。もともと別の市だったということもあり、洛中とは異なる文化や歴史があります。

坂を下ってやってきたのは藤森神社。学問と馬の神社、そして菖蒲の節句の発祥地として知られていて、曲芸乗りをしながら馬場を走り抜ける駈馬神事などが有名です。1800年の歴史を持つ大変古い神社ですが、おじさんたちがのんびりおしゃべりをしているような親しみの持てる神社。建物は江戸時代に再建されたもの。こちらもあじさい目的でやってきました。ホームページが大変懐かしい感じです。バナーで馬走ってるし。

宝物館が無料だったので入ってみたところ、鎧や絵巻、刀などが展示されているなかで刀剣乱舞のグッズが所狭しと鎮座。鶴丸国永という名刀がこの神社に奉納されたということで、ファンがたくさん訪れているようです。グッズも「ご奉納」でいいんですね。馬の神社ということですし、うまぴょいを一つだけ紛れ込ませたりしたいですね(べつにうまぴょいやってない)。

こちらは花手水がきれいです。最近はコロナ対策で流れる水で手を洗うだけのところも多いので、柄杓を置いている神社を久々に見ました。

三室戸寺と比べると小規模なあじさい園だったので入ろうか迷いましたが、せっかくなので入ってみました。

歴史を感じさせる看板で良いですね。

写真だと伝わりづらいですが、一つ一つの花が大ぶりで、三室戸寺とはまた違った良さがありました。まだ満開というわけではないようですが、立派な花が歩道にせり出すさまは見もの。朱色に塗られた橋や小さなお堂(こちらは室町時代のもの)を背景にじっくりと花を眺めることができ、規模の小ささを生かしたあじさい苑でした。

あじさいを目的に行っておいて言えたことではないですが、あじさいの名所として知られる寺社は由緒とあじさいって関連してたりするのでしょうか。三室戸寺はなんとか調べて1987年に整備されたことがわかりましたが、藤森神社はいつからあじさいを植えているのか調べきれませんでした。本当は花菖蒲園を作りたかったけど土壌の関係であじさい苑になってしまったというなんとも言えない逸話こそ見つけましたが、、笑

藤森神社を後にし、奈良街道という細い道を北に歩いていきます。

古代の官道に由来する大変歴史の古い道だそうですが、昭和の町並みが残っていて単純に歩いていて楽しい道です。細いのに車が飛ばすのが難点ですが。

たばこ屋さんの看板。黒いフクロウが妙にかわいい。

こんな感じの商店街が続きます。このあたりは深草というエリアで、いち早く稲作が始まり、秦氏が拠点とし、伏見稲荷大社や藤森神社があり、、と先史の時代から人々の営みが連綿と続いている地域です。

突然「ここから50m徐行」の標識。徐行ってどこかの敷地のなか以外ではあまり見ない気がします。でも車はやっぱり飛ばしている。

と思ったら京都聖母学院という女子校がありました。幼稚園から短大まで併設されているようで、ザ・女子校って感じですね。正面の赤い煉瓦の建物は明治に建てられた陸軍師団の建物をそのまま使っているようです。

お菓子とパンの店。いつからあるのでしょうか。店先に「シキシマパン」と看板がありますが、こちらは現在のPascoです。

パールライスって看板はよく見ますが、水晶米って日本語のバージョンもあるんですね。…あれ、パールって真珠だから水晶とは別物か。ただ中身は一緒のようで、「コシヒカリ」「ササニシキ」のようなブランド米ではなく、いろいろな米を混ぜたお米、らしい。調べてもあまりよくわからない。

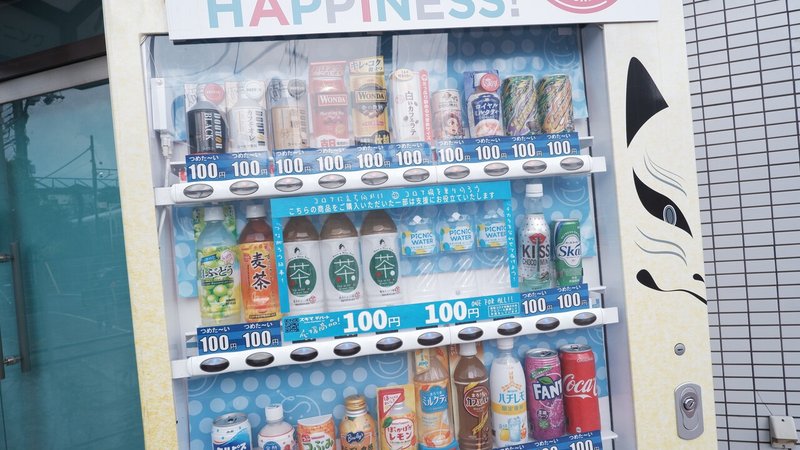

ここの通り、なぜかあらゆる自動販売機が100円の自動販売機でした。女子校がありながらも100円の自動販売機があるということで、治安が良いけど住みやすいエリアと捉えることができます。

藤森神社から歩くこと30分弱、伏見稲荷大社に来ました。こちらも初めて。コロナ禍以前は外国人でごった返していたようですが、天気もあまり良くなく、もう16時ということもあって、人は全然いません。

参道の途中ですが、左手になんかめちゃくちゃかっこいい建物がありました。儀式殿という建物で、伏見稲荷大社の所有。横河建築設計事務所が作ったらしいのですが、あまり情報がない。上から見ると八角形になっているようです。

参道に戻りまして、楼門へ。1589年に再建された重要文化財ですが、頻繁に修復されているのか朱の色が眩しく、とても立派な姿。狛狐もこちらを見ております。

病気や厄を払えるという茅の輪をくぐって境内へ。

外拝殿と本殿。本殿は1494年に再建されたもので、こちらも重要文化財。

伏見稲荷大社は全国に約3万社あると言われる稲荷神社の総本社です。もともとは渡来人である秦氏の祖霊として創建され、稲荷山の山頂の社として平安時代に隆盛を極めましたが、室町時代に麓に遷り、戦火に見舞われた応仁の乱、街の人々に愛された江戸時代を経て、現代に至ります。有名な千本鳥居は江戸時代に町人や商人から勧進されたことから始まっています。

ということで、登っていきましょう。

ぜんぜん人がいません。こんなことってあるんだ。あまり良く知らずに登り始めましたが、山頂までは1時間ほどかかるらしい。

赤い鳥居が延々と続くのが俗悪極まると述べたのは坂口安吾で、悪夢のようだと思う人もいるようですが、個人的にはところどころにあるこういう鳥居や小さなお社が密集しているところのほうがぞくぞくしました。続いているのは歩いていけば1つ1つ通り過ぎることができるけど、こちらは集合体を集合体として認識する以外の方法がないのがこわい。

どんどん登っていきます。普段は鳥居の前でお辞儀をしますけれども、ここで一個一個お辞儀していったら何時間かかることやら。

どうやら未来に来てしまったらしい。「建之」の読みが「これをたつ」なのは案外知られていない気がします。

急に展望が開けたりもします。京都の南側を西に望む形なのでなので京都タワーとか東寺とかが見えるわけではないのですが、安心できる眺め。手前の褐色の建物は龍谷大学。左奥には京セラの本社っぽい建物も見えます。

さすがにそろそろ疲れてきました。

坂の半らばかり歩みしかば…やうやう暑くさへなりて、まことにわびしくて、などかからでよき日もあらんものを、なにしに詣でつらんとまで、涙もおちて休み困ずるに…

と清少納言も嘆いています。流石に涙は出ていませんが、ようよう暑く、まことにわびしいです。

本堂から30分、山頂に辿り着きました。気の抜けた文字が教えてくれる、標高233m。もっと長い時間登っていた気がしましたが、写真の撮影時刻を確認してみたらたったの30分でした。クライマーズ・ハイというか、かなり駆け足であんまり写真も撮らずに来たというのもある。下からここまで、20人くらいしかすれ違わなかった気がします。山頂も先客1人のみ。

山頂の末広大神。空が開けていますが、暗雲が立ち込めています。

周りにはおびただしいほどの社があります。

鳥居にも順番待ちってあるのね。

稲荷山の登頂ルートとしてはぐるっと左に回って途中から同じルートで帰るというのが定石なようなのですが、「→末広滝」という看板に踊らされ、急な山道を下っていくことにしました(写真すら撮ってない)。頭が悪いのでこういうのすぐ入っちゃいます。滝をちょっと見て戻るはずが、急な階段でずんずん下る。大丈夫かなこれ、と笑えてきました。

すると、急に目の前が開けて谷に出ました。やっぱり鳥居がたくさんあり、廃屋のような民家もあります。暗い山道をずんずん進んでいたのに急に明るくなったので、異世界に来たような気分。

こんなところを降りてきました。

あじさいと鳥居が並んで見ることができたのは今日ここが唯一です。

末広の滝、あるようです。

末広の滝、ないけど。

末広の滝、これ…? 水の音はするのに滝は見えないという、不思議な状態。

地図を見るとこちらから下っていっても戻れるようなので、このまま突き進んじゃいましょう。他にも滝がいくつかあるようです。

木が直立する深い谷、ひょろひょろの道に廃れた(人は一応住んでいるようですが)民家。人のいない場所ってほんとうにワクワクが止まらない。楽しい。

御劔の滝。こちらは無事見ることが出来ました。ちょろちょろしてます。

こちらでもガクアジサイが元気に咲いていました。

続いて白菊の滝。この周辺の滝では一番大きかったかもしれません。

あじさい越しに白菊の滝。

しかし、すごいところにすごい数のお社がありますね。山頂を下り始めてから誰一人他の人には会っていませんので、繰り返すようですが異世界って感じ。少し心細くもある。

ただ外国人には人気があるのか、看板はあります。

民家の軒先を抜け、異様に暗いところを進みます。

七面の滝。暗くてシャッタースピードを遅くしたのでぶれていますが、かなり暗くて神秘的な滝です。もう一方の鳴滝は行きませんでした。

さて、こんな伏見稲荷大社の裏山とでも言えるような場所に、なんでこんなにたくさん滝があるのかですが、調べてみるとなかなかおもしろい。滝が作られたのは明治になって廃仏毀釈が進み、国家神道のみが唯一の神道であるとされてからのこと。稲荷山は官有化され、伏見稲荷大社は表からの決まったルートでのみ参拝を許され、もともとの稲荷信仰は「俗信」とされました。そんななか、稲荷信仰を昔から続けていた信者や巫女、修験者などが神社の敷地外に作ったのが、参拝するための「お塚」と、お清めをするための「お滝」。総じて「お滝行場」と言われているようです。神社側と信者側でいろいろな軋轢があったようですが、戦後になってからようやくお塚の建立が認められるようになったそうです(こちらのサイトのみを参照したので本当かはいまいちわかりませんが、おもしろい話だなと思ったので引用しました)。

まるで隠れ里のような場所にあるな、と思いましたが、国家神道から逃れるためにということでまさしく隠れ里といったわけですね。どれがどれだか覚えてませんが、しっかりと扉を閉ざしている滝が多く、隙間から覗くように写真を撮った滝もありました。今でも信仰が続いているという証拠でしょう。まだまだ他にもたくさん滝があるらしく、人々の信仰心の篤さを感じさせます。

空は薄暗く雷も鳴っていましたし、雨雲レーダーを見ると雨が降っていることになっていましたが不思議と降らず、何度も言うようですが本当に異世界のような場所でした。良かった。

まあ、自販機があるので外国人は結構来ていたのかもしれません。

人はいませんが猫はいました。2匹とも完全に動く気配なし。

舗装された道を下ることも出来たのですが、駅に近いのは伏見稲荷の方に向かう山道ということで、再びそちらへ。

ここは竹乃下道というそうで、その名の通りきれいな竹林を抜けて進みます。

時代を感じさせる電灯。となりのトトロとかに出てきそうなアングルです。さすがに雨が降ってきまして、傘をさしはじめました。心細い。

するとやっぱりまた現れるのです。こわい。こちらは弘法の滝という場所でしたが、こここそ「月参りの参拝者以外は入れません」と書いてあり、入場は断念。本当にすごい場所。

伏見神寶神社まで降りてきました。ここまで来ると下界はもう少しです。

戻ってきた〜。山頂からは40分ほど。千本鳥居を見てこんなに安心できるとは思いませんでした。

暗くなり、雨が降りはじめ、更に人がいなくなりました。千本鳥居ではライトアップも始まり、さらに幻想的な世界が訪れます。

どのくらい人がいないかというと、10秒のセルフタイマーで写真が撮れるほど。マナーとしてどうなのという話はありますが、誰にも見られていないので許してください。あ、でもこれを撮ってる途中に猿っぽい生き物が横を駆け抜けていきました。

ということで、無事戻ってきました。

お堂の周りにも1〜2人くらいしかいない。絢爛な建物ながら少し寂しげに見えます。また外国人や参拝客で賑わう姿も見てみたいものです。

今まで足取りを確かに進んできたのですが、最後の最後に普通の石段で転びかけて尻餅をつきました。

ということで、稲荷駅より奈良線に乗って京都駅へ2駅。疲れた。そのまま帰ホテ。

宇治と伏見という観光ルートではありながら、人が少ないということもあり本当に充実した一日でした。あじさい、平等院、千本鳥居、お滝行場。どれも思い出に残り続けるだろうと思います。

なんと30000歩歩いていました。そして9800字書きました。冷静にめちゃくちゃハードな一日でしたが、明日以降もがんばりたい。長文を読んでいただきありがとうございました。それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?