【空想観光学-1】SFの父が夢見た未来と空想観光学という新たな学び

『気球に乗って五週間』『月世界旅行』『海底二万里』『地底旅行』…

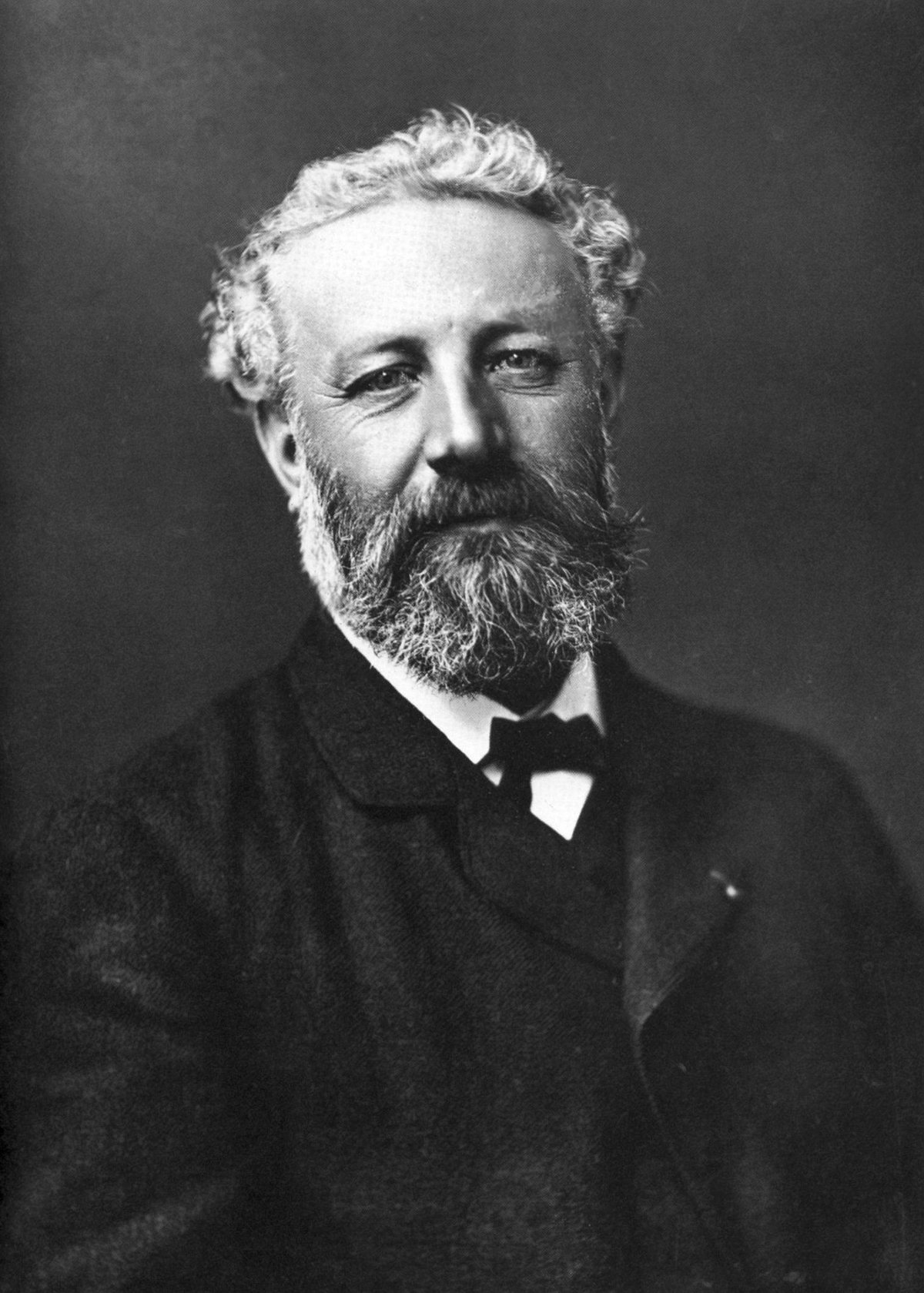

19世紀に活躍したフランス人小説家ジュール・ヴェルヌの冒険小説群に触れたことのある人は多いでしょう。その作品は小説や映画からテーマパークのアトラクションにまで及び、世界中の子どもたちに未知なる世界への憧憬を提供してきました。

そんな彼の名言として残るのがこの名言。

「不可能を可能にすること」が科学技術の進歩だとするならば、その本質をひとりの文学者が遠い昔にビジョナリーなコトバで語ったことは注目に値します。

時は経て21世紀。

「空飛ぶクルマ」という夢に出会った僕たちは何を想像し、未来に何を実現していくのか?

そんな問い掛けから【HAAM】の空想観光学noteをスタートさせます。

SFの父が夢見た未来

SFの父と呼ばれるジュール・ヴェルヌですが、「サイエンス・フィクション(空想科学)」という名称が使われるようになったのは20世紀になってからだそうです。

科学的な空想に基づく荒唐無稽な物語が文学作品として認められるまでに1世紀かかったということかもしれません。

ヴェルヌの作品で主人公たちが旅する先は世界各地はもちろん、地底や海底や宇宙まで様々ですが、そこには魅力的な「乗り物」たちが登場します。

中でも少年時代の僕を魅了したのは1870年に発表された『海底二万里』に登場するネモ船長が操る潜水艦「ノーチラス号」。絵本や映画に描かれた独特なデザインの機体は19世紀の少年たちをワクワクさせたに違いありません。

ちなみに、1954年に米国で完成した世界初の原子力潜水艦は『ノーチラス』と名付けられましたから、ヴェルヌによる「想像」の産物が1世紀後に現実社会で「実現」したことになります。

また、2008年に国際宇宙ステーションに燃料や水、空気、実験装置を運搬する無人宇宙補給機として打ち上げられたロケットの名が「ジュール・ヴェルヌ号」でしたから、SFの父の「墓標」が宇宙旅行を実現したとの言えるのです。

空想観光学という新たな学び

ジュール・ヴェルヌによって導かれた「空想科学」が科学と文学の融合であったとすれば、HAAMの「空想観光学」は空飛ぶクルマという新しい「乗り物」に着目して科学と地域創生や旅を融合させる知的探究活動を目指しています。

そして、ともすればテクノロジー一辺倒になりがちな日本の研究活動においてロマンを追い求める文学的なアプローチも忘れずに活動します。

「モノづくり」は得意ながら、「コトづくり」が苦手な日本のビジネスに一石を投じるラボでありたいということです。

僕の観光マーケティングメソッドの中に「FとEのバランスはとれているか?」という視座があります。

Fは「Functional(機能的)」で、Eは「Emotional(情緒的)」を指していて、科学と文学の関係性にも通じていますが、空飛ぶクルマというテクノロジーを活用した未来に伝承される物語を創作するようなアプローチのラボにしたいと考えています。

ところで、上記したノーチラス号のNAUTILUSはオウムガイのことですが、ヴェルヌが潜水艦名の由来とした理由はその潜水方法にあるそうです。

なんとオウムガイは体内の液量を調整して浮力をコントロールして自由に浮き沈みしているとのことで、潜水艦の仕組みに通じるとのこと。

これなどは僕から見れば海洋生物の機能的システムを情緒的なネーミングにつなげたFとEの絶妙なバランスです。

自動車メーカーの車種に多様なネーミングがあるように、空飛ぶクルマの量産時代には物語性のある個性的な名前が付けられていてほしいもの。

「空想観光学」には、そんなクリエイティブな活動も含まれると考えておいてください。

人生においてもビジネスにおいても「夢を実現する」というのはなかなか難しいものですが、現代社会が得た文明の所産というものは過去の誰かが思い描いた夢の結実と言えます。

ヴェルヌが19世紀の冒険小説に描いた世界が少しカタチを変えて21世紀に実現しているように、21世紀の探求活動を後世に実現するであろう豊かな社会の萌芽として位置付けたいもの。

「空飛ぶクルマ」が飛び交う未来を夢見ることは誰にでも可能ですが、その「想像力」を「創造力」に転化させて具体的な取り組みを産み出ることが【HAAM】の使命だと考えています。

/HYOGO空飛ぶクルマ研究室 CHIEF 江藤 誠晃

【HAAM】公式ページからメルマガ登録で『空想観光学』の最新記事を配信!

登録はこちら>>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?