【THE UPDATE#2 イベントレポート】 ゲスト:考古学者乗松真也さん

こんにちは!香川県さぬき市でまち宿AETEという民泊を運営している黒川です。

香川県出身であり大学で都市計画を専攻していたということもあり、前回に引き続き、株式会社HYAKUSHO様のまちづくりイベント(全6回)のイベントレポートをさせていただきます!🔥

前回のイベントレポートはこちら↓

THE UPDATE!~サンポート高松の可能性を考える~とは?

サンポートエリアは開発から20年が経過し、近年再開発が計画されており、今後ますますの活性化が期待されています。同時に、社会全体の動きとしても、デジタル化への変革が強く求められており、20年経過した今、現在の潮流にあった新しいまちづくりのあり方が問われています。

そのような中、Setouchi-i-Baseの会員でもあり、官民連携による都市再生・まちづくりの全国でアドバイザーをしている湯川致光さんと、Setouchi-i-Baseコーディネーターの小西真由さんが、様々な分野の有識者をゲストにお呼びし、サンポート高松の可能性について語り合う番組です。

(今回はオンラインでの撮影でお届けしています!)

ゲスト&MC紹介

ゲスト

■乗松真也(のりまつ しんや)

愛媛県埋蔵文化財センター勤務。専門は考古学。1974年愛媛県生まれ。1996年から2020年まで香川県庁で文化財にかかわる業務を担当。文字や記録として残されていない人々と瀬戸内との関わりの歴史について研究を行い、「せとうちスタイル」を始めとする様々な媒体で執筆。

MC

■湯川致光(ゆかわ よしあき) 株式会社HYAKUSHO 代表取締役/パブリック・ディレクター

東北大学公共政策大学院修了(公共法政策修士)。立命館大学地域情報研究所研究員。神奈川県庁、香川県庁、高松空港株式会社を経て独立。県庁時代は、官民連携、ICT推進、マイナンバー事業に従事。高松空港時代は、広報・観光マーケティング、2次交通を担当。専門はPPP/PFI、官民連携、観光まちづくり、市民協働。丸亀市リノベーションまちづくり実行委員会委員長歴任。四国財務局、松山市等で講演。テキサスA&M大学(オンライン)、東洋大学、香川大学等で講義も担当。

■小西真由(こにし まゆ)

Setouchi-i-Baseコーディネーター/株式会社かける小町 代表取締役

香川県丸亀市出身。神戸大学在学中に、オーダーメイド式のパーティー料理専門のケータリンサービスを起業。その後、イベント企画も含めたイベント総合プロデュースに着手し、大手企業の懇親会やレクリエーションを担当。手掛けた数は過去に800件を超える。現在は長年にわたるデリバリーへの知見を生かし、飲食店の新規テイクアウト立ち上げの支援を行う。現在香川で飲食DXを意識したフードブランドの立ち上げ準備中。本番組では一民間事業者目線でのこれからのまちの在り方を探る。

今回のイベントでは大きく分けて、

・高松の歴史を徹底的に深掘り

・過去を知ることでどう未来に生かせるか

の2つのテーマを切り口に、古地図や考古学ならではの観点からサンポート高松エリアを深掘りしていきます。

高松の歴史を徹底的に深掘り

まずは、今の高松がどうやってできたのかを深ぼっていきます。

鎌倉〜室町時代に地形環境が安定し臨海部に人が住むようになり、港町の原型ができたそうです。1588年には高松城が作られます。(前回のキーワードでもあった「海城」の登場です。)

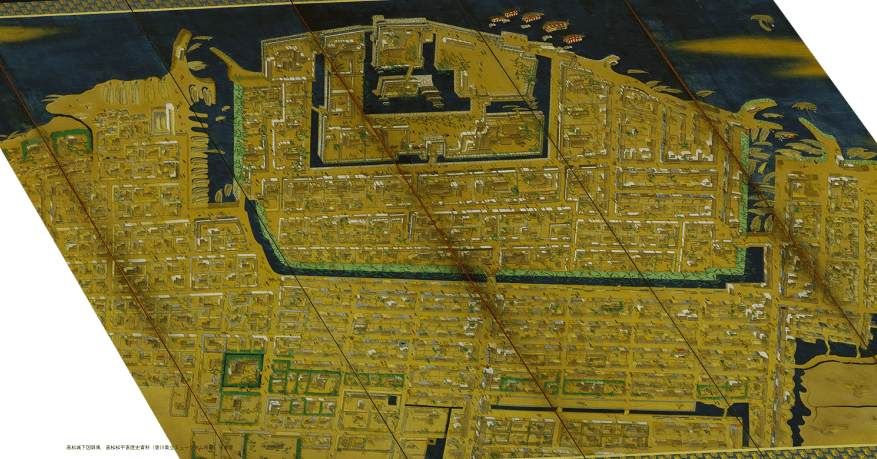

サンポート高松を考える上で定番になりつつある江戸時代の高松の様子が描かれている高松城下図屏風ですが、北を上にして、角度も現在の地図に近い形になるように修正すると、下の画像のようになります。

北向きになると少し既視感のある地図になってきますね。

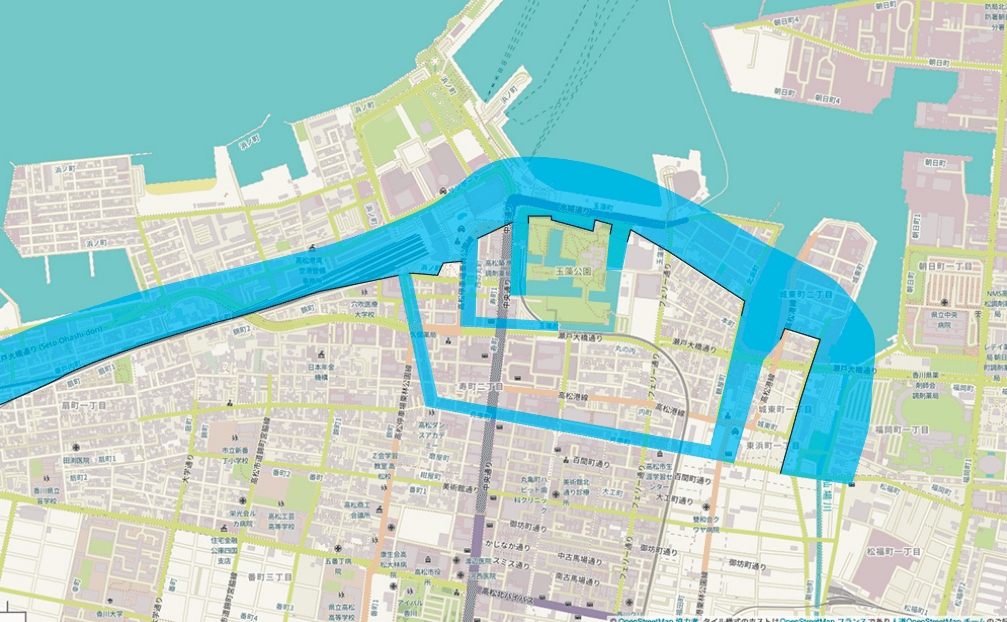

この地図と現在の高松の地図と重ねてみると・・・

なんと、現在のサンポートのあたりは全て海だったことがわかりました。つまり埋め立てによって街が変化し続けてきたということがわかります。

具体的には、明治から昭和26年にかけて3回に渡り、高松築港事業という形で埋め立てが行われてきました。

背景としては、高松が県庁所在地になり海の交通拠点としての重要度が高まったことが影響しています。

高松というまちは、埋め立てという一大公共工事を長い年月をかけて続けてきており、サンポート高松のこれからの開発も昔からの流れの延長線上にあるということがわかりました。

過去を知ることでどう未来に生かせるか

高松の歴史を深掘りした後で議論となったのは

15年前に比べると高松は海が身近になったのではないか?

という問いでした。

「15年前に比べて人口はどう変化したか?」という問いであれば、すぐにデータを調べて、増えたのか減ったのかを知ることができます。

しかし、海が身近になったかどうかという問いは抽象的すぎて具体的に示すのが難しいです。(瀬戸内国際芸術祭の影響もあり感覚的には海が身近になったイメージはありますよね。)

せっかくなので、今読んでくださっているみなさんも「海が身近になったかどうか」についてどうやって示せばいいか、少し考えてみてください。

いかがでしょうか?

ゲストの乗松さんの回答は

「当時の観光パンフレットをみてどういう場所に観光客を行かせようとしてるかピックアップし比較すると数値化できる」

というものでした。例えば直島は15年前でも載っていたとしても女木島はおそらくまだ載っていないはずです。

パンフレットに掲載されている場所のうち、海に関連しているものを15年前と現在で数値化してグラフを作ると具体的に示すことができます。

この時に、個人的に印象的だった言葉がありました。

「観光パンフレットは歴史的資料でもある」

歴史的資料というと、図書館や資料館のような場所に大切に保存されているものだと思っていたのですが、自分たちの身近にあるものでも未来の人からするとその当時のことを知れる貴重な資料になるんだと気付かされました。

例えば15年前の高松の観光パンフレットを見れば、「その当時高松として何を県外に向けて押し出していこうとしていたのか」という意図を知ることができます。

同じように、自治体の広報誌なども行政が何を重視して発信していたのかを知る貴重な情報源になります。

人口や観光客数のような事実を示したデータだけではなく、当時の人の意図を読み取ることで、これからどうしていくかを考えるきっかけが得られるはずです。

情報のアーカイブとアクセス権

パンフレットや広報誌が歴史的資料となるということは逆にいうと多くの歴史的資料がアーカイブされずなくなってしまっているということになります。

流石に50年前の観光パンフレットや広報誌は残っていないことの方が多いはずです。また、仮に図書館や資料館に残されていたとしても誰でも簡単にアクセスすることはできません。

しかし、少し工夫すれば簡単に過去のデータにアクセスできるようになります。

例えば、観光パンフレットを紙媒体ではなくPDFでアーカイブすれば、どこにいても簡単に過去の観光パンフレットを見ることができるようになります。

アーカイブとアクセス権という観点で言うと、この番組やこのイベントレポートもサンポート高松の新しい開発が完了した後の人たちからすると、どういう過程を経て開発に至ったのかを知る一つの歴史的資料になるのかもしれないですね。

終わりに

無事に第2回も終えることができましたが、毎月1回(全6回)でお送りしていくので今後も楽しみにしていてください!

次回は、フリーランスの飲食プロデューサーと一棟貸しの宿泊施設を経営されている方ををお呼びして、飲食・宿泊業界から見た高松の魅力を余すことなくトークしていきたいと思います!

9/28(火)の19:00~20:00に放送予定です!

イベントレポートを読んで興味を持ってくださった方に朗報です!

YouTubeで当日の配信を誰でも誰でも見ることができるので、チェックしてみてくださいね。

見逃した方はこちらをクリック↓

■リンク先

・Setouchi-i-Base(オープンイノベーション拠点)

・株式会社HYAKUSHO(新しい公共をつくる会社)

・まち宿AETE(香川県さぬき市津田町にある「まち宿」)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?