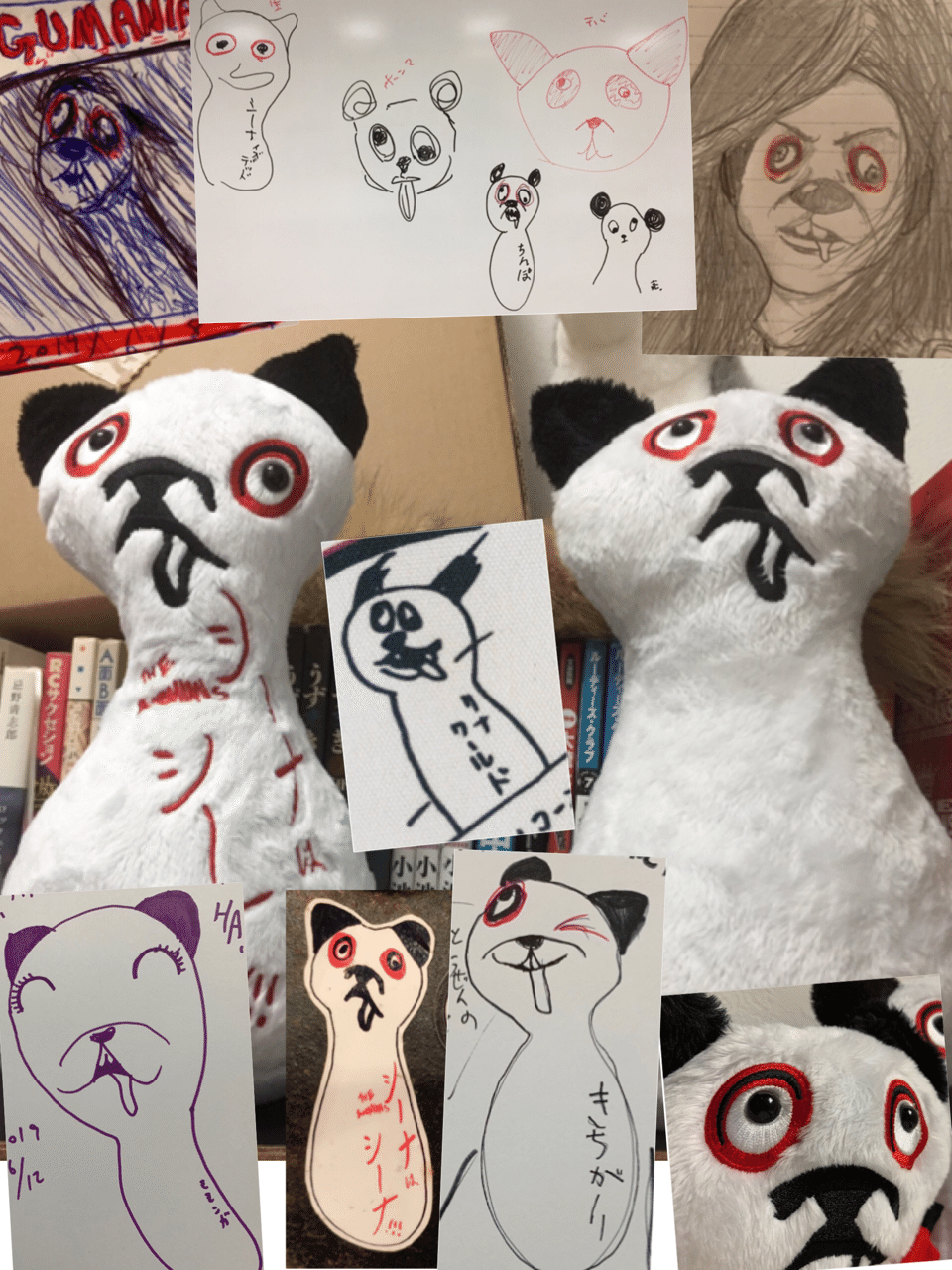

ボグマ製作記録

材料

・ファーテープ(約12×100㎝)

・フエルト(赤・白・黒)

・手芸綿

・ペレット

・刺繡糸(黒・白)

・目玉ボタン(6㎜)

製作過程

まず画像を集めて研究。首が太くて作りやすそうなのでプロトタイプのほうをベースにする。目は焦点合わないところが重要ぽいので絵に合わせる。本当は公式ではつぶれてる歯も刺繡するつもりだったけど、すっかり忘れてて刺繡するスペースなくなってしまった。ファー生地に刺繡するのは難しそうなので、パーツはフエルトで作って縫い付ける。

下絵を描く。思い立ってすぐ家にあったもの(何かの空き箱)に描いたのであまりにも雑。

適当な布で試作。自立させるために底をつけた。

耳も試作。どっちも縫ってみると小さかったので大きくする。

試作をもとに下絵を修正し、型紙を作る。結局縫い代ってどう写すのが正解なんだろう よくわからんから縫い代の型紙も作ったけど…

ファー生地というかファーテープ。幅が12㎝くらいなのでこれに合わせて大きさを決めた。

毛の流れに注意して型紙を写す。チャコペンが引けなくて普通のペンで引いた。けど表に返すと思ったよりペンの色が見えて後悔…ファーで助かった。

毛を切らないように刃先を使って布だけ切るのがなかなか難しい。

脇に返し口を5㎝残して返し縫いする。カーブ部分は細かく縫いたいけど後で毛を引き出すのが大変になるのでほどほどに。 底をつけるのに、円周測って3.14で割って底の半径を求めて…ってしたけど、縫うとぴったりで感動した(当然)。数学すごい。(カーブ部分の縫い代に切り込み入れるの忘れてた)

自立させるので綿だけじゃなくペレットも入れる。

不織布で袋を作り、ペレットを50g入れる。 袋大きすぎたか?と思ったけど、5㎝の返し口から入れるには結構ギリギリだった。ペレットの適量わからなくてなんとなく50gにしたけどもうちょっと多くても良かったかな。

本体を表に返してペレット袋を入れる。境目が見えないよう縫い目から毛を引き出すんだけど、やってもやっても毛が出てきて大変だった。 重みがあると急に生き物感が出て感動する!

綿を詰めて返し口をコの字綴じで綴じる。

パーツの型紙

耳はカーブが大事なので細かく返し縫いする。縫い代に切り込みを入れて表に返す。綿を詰めてコの字綴じ。本当はまつり縫いだけど途中からよくわからなくなり、適当に本体に縫い付けた。初めてのファー生地にびびって面積の小さい耳はフエルトでやってしまったけどやっぱりファーのほうがよかったかなぁ。 あとちょっと大きくて猫感が強い…

口元のパーツ、細かいし黒のフエルトにチャコペン引けなくてどうしようと思ったら、直接テープで貼ってそのまま切る方法があった。インターネットはなんでも教えてくれる。

目はフエルトをボンドで仮止めして、ふちを刺繡する。この刺繡がなかなか難しく納得いかない出来だったので3つ作った。しかし、目玉ボタンをつけるとボタン足が浮いてしまうことに今さら気づく。一度はやる気が0になってちょっと放置したけどどうしようもないので作り直し。勢いだけで作るのでこういう無駄な工程が多い。

白フエルトに切り込みを入れ、ボタン足を挿し込む。赤フエルトにボタン足を縫い留める。ボンドで白フエルトを固定し、ふちを刺繡する。

本体に刺繍するのは難しそうだったので口元もフエルトで。縫い付けやすいよう太めの線にした。ポイントは鼻とヨダレ部分に刺繡したところ。(公式だとヨダレ部分に刺繡がなくて地のファーのままなのが気になってた)

パーツを縫い留めて完成!

どアップ パーツの位置決めと、決めた場所で固定するのが難しかった。

ぬいぐるみとか作ったことないし、刺繡も初めてでずっと手探りだったけどそのわりにはなかなかうまくいったのでは!作っててこういうちまちました作業好きだったこと思い出した。めちゃくちゃ楽しかったな~ 持ち運び用のもっと小さいボグマも作りたいし、他にも作ってみたいものもできた!またやろうっと。

☆終わってる作業机。DVDとかYouTubeを流しながらだらだら作業するの楽しすぎ