【DAY 2】自分の名前の最初の文字から始まる映画 「TOKYO!」

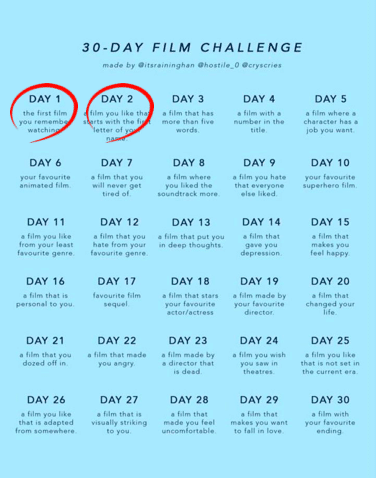

DAY 2

a film you like that starts with the first letter of your name.

「自分の名前の最初の文字から始まる映画」

「TOKYO!」(2008)

ミシェル・ゴンドリー/レオス・カラックス/ポン・ジュノ監督

藤谷文子/加瀬亮/ドゥニ・ラヴァン/石橋蓮司/香川照之/蒼井優

Tから始まる作品で最初に思い浮かんだのが、「TOKYO!」だった。奇妙な話を集めたオムニバス映画である。東京を舞台にする、というルールだけが決まっていて、3人の監督が3つの話を撮った

+++

「インテリア・デザイン」(ミシェル・ゴンドリー監督)

ヒロコ(藤谷文子)とアキラ(加瀬亮)のカップルが上京し、友人のアケミ(伊藤歩)の家に転がり込む。飄々としながらもイノセントに映画監督の夢を目指すアキラと違い、新居も見つからず仕事も決まらず家主のアケミからも煙たがられはじめるヒロコは、次第に自らの存在意義を見出せなくなっていく。ある日、自分の体が物理的に変化していることに気づく。

「メルド」(レオス・カラックス監督)

東京の街に、メルド(ドゥニ・ラヴァン)と呼ばれる「マンホールの怪人」が出現。突如下水道から出てきては、通行人に襲いかかって、べろべろ舐めまわしたり、花束を奪ってむしゃむしゃと食べたりして、またマンホールに消えていく。ある日、渋谷に現れた彼は、めったやたらに手榴弾をばらまき、殺戮と破壊をつくした。そしてついには地下を襲撃した警官たちに逮捕され、おかしな裁判が始まる。

「シェイキング東京」(ポン・ジュノ監督)

10年間引きこもりを続けている男性(香川照之)は、人といっさい会わず、食事は全てデリバリーを注文して暮らすが、配達員の目を見ることすらできない。しかしある日、ピザの配達に来た女性(蒼井優)と偶然見つめ合ってしまった。そのとき、大きな地震が起こり、彼女はとつぜん気絶してしまう。なすすべなくパニックになってしまった彼は、彼女の体に「電源」ボタンの刺青が彫ってあることに気づく。

+++

ミシェル・ゴンドリーは、「恋愛睡眠のすすめ」(2006)「僕らのミライへ逆回転」(2008)「グリーン・ホーネット」(2011)「グッバイ、サマー」(2015)などを撮ったフランス人監督。手作りおもちゃみたいな稚拙感が愛らしい、独創的な映像を作る。「エターナル・サンシャイン」(2004)が大好きなんだけど、これは他のところで触れる予定。

この「インテリア・デザイン」は、初鑑賞のときには、そこまで感じるものがなかったことを覚えている。しかしその後、大人なっていろいろな社会を経験してから改めて観たところ、「存在意義の欠如」や「繊細な空虚感」が、「そういうことってあるよな」と自分ごととしてとらえることができて面白かった。

ヒロコは、難解な映画を作るアキラのことを、嫌いじゃないけど、どこかイライラと見下している。「しょうがないわね、私が面倒を見ればいいのね」と思っている。けれど、雑多に汚く窮屈な東京の環境に振り回されているうちに、彼女の車がレッカー移動されてしまう。駐車場代がないから、近くの休業中の店の前に勝手に停めといたのだ。だから店が再開する土曜日までには移動させる必要があったし、そのことはきちんと手帳に書いておいたのに、すっかり失念してしまっていた。このあたりから、「しっかりしてるのは私」という自尊心が崩れてしまう。これがリアルで面白い。

+++

レオス・カラックスもフランス人監督。代表作の「汚れた血」(1986)は正直よくわからない映画だった。しかし、今回の3つのオムニバスにおいては、この「メルド」が、いちばん野心的に鋭く尖っていて、個人的には好きだった。

街頭インタビューによる匿名の世論、「雲KUMO」というどこか深淵なデザインのニュース番組、意味深な旧日本軍の日章旗や手榴弾、(そしてそれが結局は東京の街を破壊することになる)、そして2回通訳が必要な不条理な裁判のシーン。これらについて、何か考察をしようと思えば、日本人の同調気質とか、太平洋戦争とか、いろいろ言えそうで、ずるずると深みにはまる。

でも、そこまで考えて作ったわけではないのかもしれない。というのも、こんなくだりがある。怪人は「なぜテロを起こしたのか」という質問に、「日本人が嫌いだからだ」と言う。「なせ嫌いなんだ」という質問には、「日本人はいちばん醜いからだ」と言う。「このままだと死刑になることがわかってるのか」と問われると、「それはいやだ、反対だ」と言う。

この、思わず笑ってしまうような悪の動機のシンプルさには、なんにも深遠な根拠がなさそうだ。単純に突然海から現れて街を破壊し尽くす怪獣映画と同じ(この「メルド」も、ゴジラのテーマにのせて街を闊歩する)。

+++

ポン・ジュノは、言わずと知れた韓国の監督。以前、HOUSEの記事でも取り上げたので、くわしい説明は省く。これは、人間が全員引きこもりになり、外を歩くのはロボットやクローンだけになってしまったディストピアの世界だと、僕は解釈した。そして、このコロナ禍のさなかに観ると、この設定は、そこまでぶっとんだ比喩ではなくなっている。

ただ、彼はアジア人監督なので、不自然なアジア性・日本性の描かれ方が少なかった。これは「観やすさ」という意味では利点だったけど、その分、先の2作品に比べると、「奇妙な国トーキョー」が持つファンタジー性が薄れてしまったような気がする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?