Young Disciples : Road to Freedom

何故か突然の Acid Jazz です。

ここ note では Hip-Hop と Jazz をメインにレビューしてきましたが、音楽についてはかなりの雑食でして、実は全く節操ありません。

で、先の Gang Starr を聴いているところで James Brown --> Vicki Anderson --> Carleen Anderson --> Young Disciples と脳内連鎖して、じつに30年振りくらいに聴き直しましたので紹介を。

Acid Jazz は1980年代イギリスの Rare groove (funk, R&B, jazz funk を起源とする『(ディスコ・ビートとは異なる)踊れる音楽』のムーブメント)に Hip-Hop カルチャーが交配されたネクスト・ストリーム。

名前の由来は諸説あるもフランス・ノルマンディー生まれ South London で育った DJ Gilles Peterson が Acid House の名称にヒントを得て87年に設立した Acid Jazz Records がその始まりと言われる(のちに Gilles は90年 Acid Jazz Records を離れ Talkin' Loud レーベルを設立)。

Acid Jazz の代表的なアーティストとしては The Brand New Heavies, Galliano, Incognito, Us3 あたりと思いますが(Jamiroquai もかな?)、中でも一番好きだったのがこの Young Disciples でした。

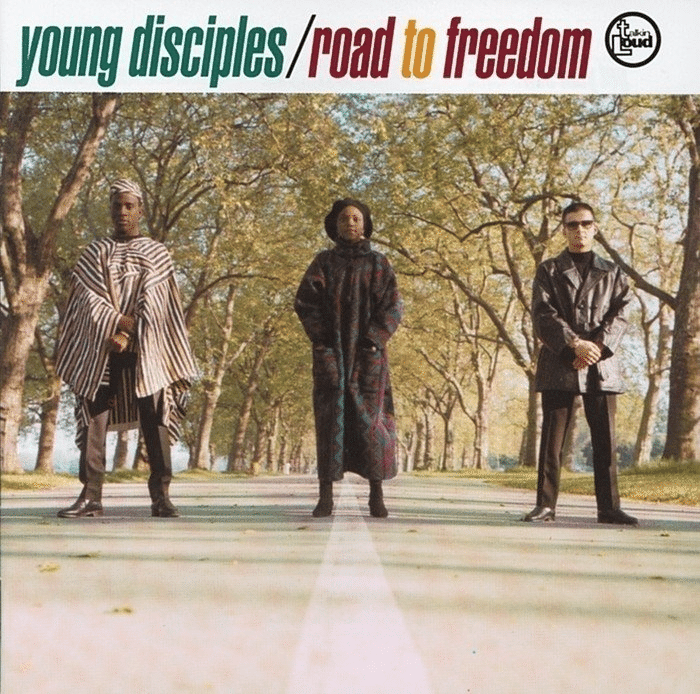

ではあらためて Young Disciples のメンバー紹介

・Carleen Anderson (ボーカル) : ジャケット中央

・Marco Nelson (ベース、ギター、オルガン) : 向かって右のサングラス

・Femi Williams (パーカッション、プログラミング) : 向かって左のマント

Gang Starr レビューでも少し触れましたが、ボーカルの Carleen は 1957年 US テキサス州ヒューストン生まれのアメリカ人。

一方、ロンドンのクラブシーンで活動していた Marco と Femi は大の James Brown フリークで、それが高じて2人で企画したのが J.B. Revue メンバーである Bobby Bryd と Vicki Anderson を招いての87年のクラブ・イベント。

翌88年にはさらに Maceo Parker らのホーン・プレイヤーを加えてのステージをプランし大成功を収める。

そのステージに Carleen Anderson も立ったそうで、それを間近にみた Marco と Femi は、自らのグループを作る構想の中に Carleen をボーカリストとして迎えることを決め、90年 Young Disciples 結成となる。

数ある Acid Jazz グループにおいて私が Young Disciples が一番好きな理由をあらためて考えてみると、以下がポイントと思います。

すなわち Carleen Anderson のソウルフルなボーカル、元々ベース・プレイヤーだった Marco のグルーヴィーなベース(生楽器)と Femi のパーカッション、サンプリングやプログラミングを効果的に活用したクラブDJ・Hip-Hop のトラック・センス、これらが非常にバランスよく融合しているものと感じます。

(Marco は The Style Council のワールドツアーに参加していたと手元のCDのライナーノーツにあります)

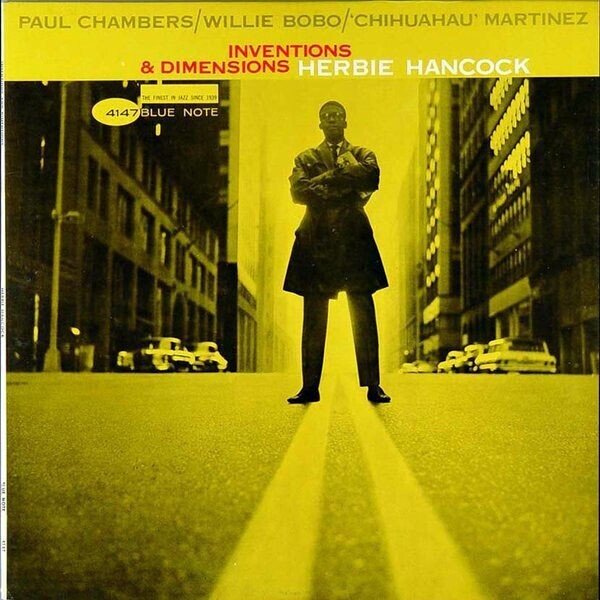

ちなみに先にお見せしたアルバム・ジャケットは、Herbie Hancock の3枚目のアルバム『Inventions & Dimensions』(64年)をモチーフにしていると思われます。

まんまパクリという訳ではありませんが、全体の構図とアルバム・タイトル文字の配置位置からして参考にしていることは間違いないでしょう。

Herbie が無機質な高層ビル、方や Young Disciples は郊外の街路樹と、物性的には正反対のオブジェクトですが、どちらも新たな道を切り拓こうとするその眼差しは同じものと思います。

では Young Disciples の 1st アルバムにしてラスト・アルバムとなってしまった91年リリースの『Road to Freedom』のレビューに行きましょう。

※些細なことですが、何故か日本盤のアルバム・タイトルは『Young Ideas』です。邦題を付ける際に原題と異なるものとすることはよくありますが、アルバム・ジャケット上の表記文字も "road to freedom" が "young ideas" に置き換わっていますのでご注意ください。

写真部分は同じなのでおそらく別物と誤認することは無いと思いますが、タイトル違いによる別リミックス盤などと勘違いしてはいけませんので。

パーソネル・クレジットを見ると The Style Council の Mick Talbot (クレジット表記は Michael Talbot)がかなりの楽曲に参加しています。89~90年に The Style Council は解散しているので、Mick も積極的・精力的に参画できたのだろうと思います。

(1)『Get Yourself Together (Part 1 & 2)』はアルバム・リリース前に制作された彼らのデビューEP。UK シングルチャート 68 位。

ジャジーでグルーヴィーな生演奏主体のトラック、気合の入ったソウルフルなボーカル、Hip-Hop ばりのサンプリング・エフェクト、と Acid Jazz のショーケース的な楽曲でオープニング・ナンバーとしては最高ですね。

(個人的には Carleen Anderson のボーカルはちょっと線が細い気がしていて、実はこの Acid Jazz のような楽曲に最もフィットするのではと思っています。きっと本人はテキサス生まれの J.B. 流派の娘として泥臭いくらいのソウル・シンガーでありたいと考えていると思うのですが、声質というか喉の開き具合が優しいのですよね)

冒頭ゴスペルのようなハモンド・オルガンの後のドラムブレイクは James Brown『Funky President (People It's Bad)』(74年)、ストリングス・フレーズは同じく J.B.『Get on the Good Foot』(72年)からの借用、コーラス部の "the gang called the disciples" の声ネタは Prince の『Sign "O" the Times』(87年)だったりとサンプリングもテンコ盛りです。

そしてこの楽曲の背骨となるヴァース部のベース・ラインとフルート使いは、US デトロイトを拠点に活動したジャズ鍵盤奏者 Eddie Russ の『The Lope Song』(74年)が元ネタ。

ラストのリプライズは、ニューヨークのイーストハーレムで地域活動の一環として、12〜21歳の子どもたちを集めゴスペルを歌い始めた The Voices of East Harlem の『Little People』(73年)。

(2)『Apparently Nothin' (Soul River)』は 2nd シングル、UK シングルチャート 13 位と大ヒット。

ブルージーな Hip-Hop ソウルという感じで、テーマは90年イラクが隣国クウェートに侵攻したこと(クウェート侵攻)に端を発した湾岸戦争にインスパイアされたもの。

ビートはアメリカ60年代モータウンのガールズ・ソウルグループ The Marvelettes の『Here I Am Baby』(68年)をサンプリングし、Femi のドラム・プログラミングとMarco のベースがユッタリ・グルーヴィー。そこに Mick Talbot のクラビネットがワウギターさながらにネチッこく絡んできて、ブルージーなんだけどファンキーな dopeトラック。

ヘヴィーなテーマということもあって Carleen のボーカルはシャウトを爆発させず祈るように唄い上げているのも良し。

この (1) と (2) の2トップは強烈で、これだけで傑作アルバムとなってしまった。

なお、この楽曲は1999年に Acid Jazz ムーヴメントの仲間である The Brand New Heavies が Carleen Anderson をボーカルに迎え演っています。つまり Carleen は別のバンドでセルフ・カバーしたということですね。

(3)『Funky Yeh Funki (Mek It)』は40秒程度のスキット・インスト。タイトルから想像されるように James Brown の『Make It Funky』(71年)をモチーフに Marco が Fender ベースを鳴らしてます。

(4)『Talkin' What I Feel』では、サンフランシスコのシンガー・ソングライター Steve Parks のアルバム『Movin' in the Right Direction』(81年)収録のアルバム・タイトル曲をサンプリング。

原曲はのちに Bobby Brown や Aaliyah などにもサンプリングされることになる名曲で、アメリカ西海岸ならではの爽快なクールブリーズが吹き抜ける超サマー・クラシック!!

よってもってこの Young Disciples バージョンも気持ち良さ全開。

このトラックでは Carleen は一休みで、Master Ace なるラッパーが全編に渡ってライミング。この人誰?と思ったら初代 Crooklyn Dodgers のメンバー(3名)のうちの一人でした。Discogs を見てみると結構色々なアーティストと客演していて、知らぬ私が失礼いたしました。

際立った個性派ではないので印象には残りにくいですが、そつなく手堅い感じでこのような爽やかなチューンには嵌りますね。

(5)『All I Have (In Dub)』は3分程度のショート・トラック。

冒頭のホワァ~ンは Herbie Hancock『People Music』(76年)、パーカッションとブッ太いドラムでビートを作りサックス奏者 Gary Bartz『Winding Roads』(75年)の雰囲気抜群の導入部から Reggie Lucas のリズミックなカッティング・ギターをサンプリング。

In Dub とありますが、それほどグショグショ・ダビーな感じではないです。

日本盤にはボーナストラックとして『All I Hove (In Me)』という10分以上のフル・トラックが収録されています。ミディアム・ビートで気持ち良いグルーヴ・ソウルです(グラウンド・ビートみたいな感じですね)。

(6)『Move On』は、『EP』と題された 3rd シングル収録ナンバー。

James Brown のようなポップコーン・ビートで、ドラムは打ち込みと思いますが小気味よいスゥィンギーなファンク・チューン。

フックの歌詞 "I have got to move on, Because I sure cannot stay here" が耳に残りますねぇ。そして何より "先に進まなければならない。なぜなら此処には居られないから" というフレーズがカッコ良いです。

クレジットを見ると Fred Teery (Trombone), Maceo Parker (Alto Sax), Pee Wee Ellis (TenorSax) と The J.B.'s のメンバー名があるのですが、全くホーンが鳴っておらず意味不明(ホーンの代わりではないでしょうけど、フルートが吹かれてます)。

ちなみに『EP』収録のネバッこい『Move On (Lynch Mob Beats)』は Booker T. & The MG's の『Hip Hug-Her』(67年)がベースになってます。

(7)『As We Come (To Be)』は作詞・作曲 Carleen Andersonとなっていて、シットリと Carleen のボーカルを堪能するもので、甘くはないけどラブソングと言ってよいでしょう。

何と Paul Weller (guitar), Mick Talbot (Piano), Steve White (Drums) の The Style Council メンバーが全面参加。おそらく Paul Weller はガットの方ではなくてカッティング・ギターですね。あまり表に出しゃばらず奥ゆかしく弾いてます。

前述の The J.B.'s 3人が参加しているようなのですが、こちらもバリバリ吹くのではなく、あくまでバンド・アンサンブルの一つとして吹いているようで、正直なところかなり勿体ない参加かなと。

(8)『Step Right On (Dub)』のド頭のドラムブレイクは Roy Ayers Ubiquity の『Mystic Voyage』(75年)、そこから闇で蠢くダウナーなベースは、ソウル・オペラのような(もしくはブラック・ムービー・サントラのような) The 24-Carat Black の『Ghetto: Misfortune's Wealth』(73年)からサンプリング。

このゴツゴツと地を這うようなベース・ラインがめっちゃカッコよく、Eric B. & Rakim, M.O.P., Jill Scott など沢山サンプリングされてます。

以前に気になって調べてアルバムを聴いてみたのですが、思いのほか退屈なスロウが多く1枚を通して聴くのはちょっとツラかったです。

なお、Carleen はお休みで、M.C. Bello なるラッパーと K. Gee と名乗るスクラッチを全面にフィーチャーした3分程度の小作品。

(9)『Freedom Suite』は (1), (2) と並ぶ本作のハイライトで、3つのパートから成る構成で16分におよぶ一大叙事詩。

Part 1『Freedom』これは作詞・作曲 Carleen Anderson。手元のライナーノーツによれば、彼女がジョージア(両親の住まい)でハイウェイ・ドライブ中に Nelson Mandela の釈放を願っていた時に頭に浮かんできたメロディと詩をメモに取り家に戻って書き上げたものだそう。

バックトラックは音数をひかえ、叫び出したくなる気持ちを抑え切々と唄い上げる Carleen のボーカルが聴きもの。切ないメロディだが力がある。

Part 2『Wanting』と Part 3『To Be Free』は Carleen の思いを Marco が引き継ぐ形で書いたもの。

コードチェンジする部分は Quincy Jones の『Gula Matari』(70年)のウッドベースを拝借していますね。でもってドラム・パターンは Hip-Hop 定番 Young-Holt Unlimited の『Wah Wah Man』(71年)。

ここでは IG Culture のラップをフィーチャー。イギリスのラッパーはほとんど知らないのですが、アルバムを何枚かリリースしていますね。Femi と同級生なんだそうです。

声質・フロウともに強いインパクトはありませんが、滔々とライミングするには合っているかな。

声ネタスクラッチ "I just wanna be free" は Aaron Neville『Hercules』(73年)からサンプリング。

Part 2 後半から登場するメロウな Vibes はアメリカのヴィブラフォニスト Johnny Lytle。この楽曲に見事に嵌ってますね。

そして最後の Part 3 は大団円に向かって Carleen のコーラスパートとフルートが登場しやがて終幕。もう少し仰々しくエンディングを飾っても良かった気がします…

ラストの (10)『Young Disciples Theme』は (1) のリプライズ。

ビートのエッジを立てて、Eddie Russ のベース・ラインと Price の声ネタループにイギリス人ラッパー MC Mell'O' のフロウ。

「また会おうぜ!!」てな感じでステージを降りてゆくイメージなのですが、このアルバム・リリース後ほどなくして Carleen Anderson は Virgin Records と契約を結び Young Disciples は解散、結局この1枚でついえてしまう。

もう少しこのフォーマットで演って欲しかったですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?