ドイツの思想家・ベンヤミンのノート術

ノート術を極めたい。

具体的にいうと、ノートにとった内容を活かすことでき、家にあるの大量のノートを処分したい。

「読み返しができて、活用しやすい」ことと、「引っ越しの時もかさばらない=コンパクト」なノート術とでも言おうか。

現在、読んだ本から重要だと思った箇所を抜書きをしたり、日記のような雑考を書き留めたノートが20冊以上になったが、読み返すこともなく、ただ家のスペースを占領しているだけだ。

引っ越しのたびにノートの内容を元にブログ記事を書くことに挑戦したが毎回挫折。Evernoteにノートを丸ごとアップロードすることも検討したが面倒すぎてこちらも頓挫した。

何にも活かせていないノートたちを、引っ越しのたびに箱に詰めるのに苦痛を感じており、実家にもノートを10冊程度を置いてきており、そろそろ自分の中でノート術を確立したいと考えている。

ノートを取らずに、全部デジタルで記録すればいいのでは?と思うだろうが、デジタルでは残念ながら頭に残らない。

世代的にもデジタルネイティブの前の世代の人間だし、根っからのアナログ派だからだと思う。

プログラミングを始めて42に入学してから、情報整理やメモにはnotionを使っており、情報の保存と整理には便利なのだが、どうも記憶することや、活用することには向いていない。

ノート術は2種類に分かれる

ノート術には大きく分けて2種類あり「歴史に名を残した人物のノート術」と、「ノート術自体を開発した人のノート術」だ。

前者がダ・ヴィンチや、レーニンのノート術が挙げられ、後者ではトニー・ブザンの「マインド・マップ」やニクラス・ルーマンの「ツェッテルカステン」、梅棹忠夫の「京大カード」、最近だと前田裕二 の「メモ」も当てはまるだろう。

この前者の例に、ベンヤミンが当てはまると最近知ったのでまとめてみる。

ベンヤミンとは

ヴァルター・ベンヤミンは、ベルリンの裕福なユダヤ人家庭に生まれたドイツの思想家で、哲学者ハンナ・アーレントに「homme de lettres(文の人)」と言わしめた人物だ。

ベンヤミンの代表作である『パサージュ論』は、19世紀から20世紀におけるパリの町並みの変遷や歴史についての考察が網羅的に記述されている。

『パサージュ論』は生前には出版されず、著作のためのノートを中心とした未完の草稿群だった。

第二次世界大戦勃発後、原稿の散逸を恐れて、原稿を託されたのが、当時国立図書館の司書を務めていたジョルジュ・バタイユで、パリ市内の国立図書館にその原稿を隠した。

大戦中にナチスの追っ手から逃亡中、スペインの山中で服毒自殺を遂げたとされる。

ベンヤミンのノート術

ベンヤミンのノート術を知ったきっかけはエンリケ・ビラ・マタスの不思議な物語『ポータブル文学小史』だ。

この本は、デュシャンはじめ、「シャンディ」なる秘密結社に集ったモダニストたちの奇妙な生態を描き、「ポータブル」という概念を軸に展開される前衛芸術史小説だ。

本の中ではベンヤミンのノート術について以下のような記述がある。

ヴォルター・ベンヤミンの字は顕微鏡でみなければならないほど小さかった。彼は一枚の原稿用紙になんとかして百行書き込んでやろうという野心を抱いていたが、その夢は実現しなかった。

本当か嘘かはさだかではないが、ベンヤミンのノートとは一体どんなものかを見てみたいと思い、探してみるとすぐに見つかった。

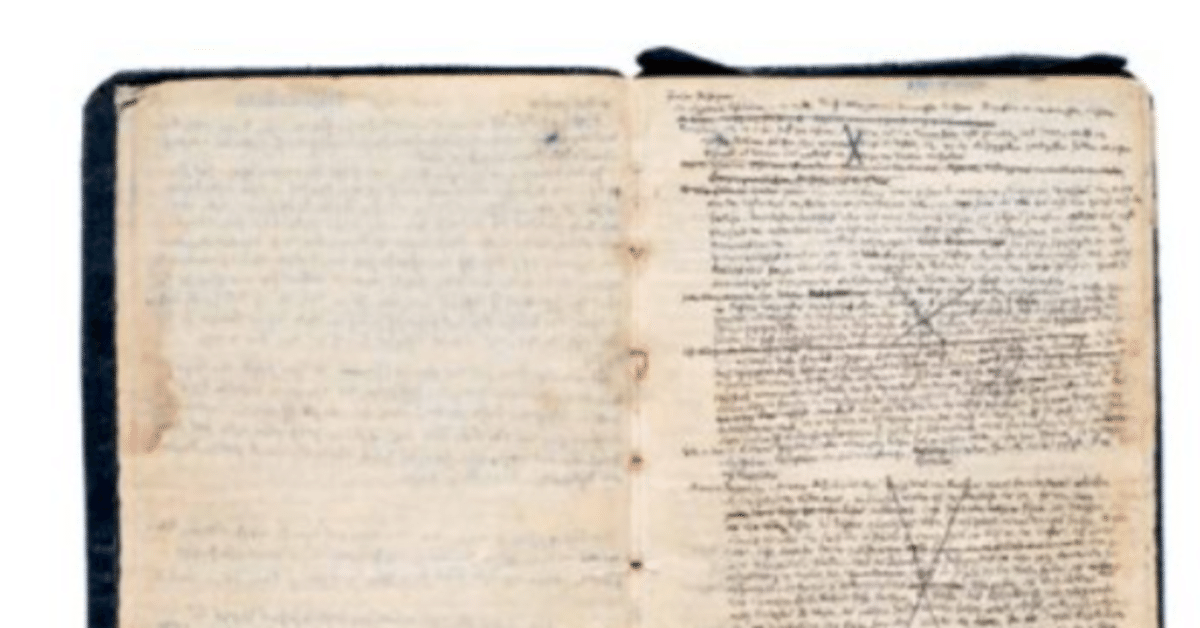

なんと、本として売られていたのだ。アメリカのアマゾンだと、ノートのサンプル画像を見ることができた。

ノートのページを埋め尽くすかのように、小さいな文字でみっちりと書かれている。

鉛筆画家の木下晋(きのした すすむ)も同じように、みっちりとノートに日録を記録していた。

ノートに文字を小さく、みっちりとたくさん書くことは、ノート自体のサイズも小さくできるし、ノート1枚の中の情報量を増やすことによって、見返しやすくなるのかもしれない。

現在家に鎮座するノートたちをどうするかには役には立たないが、今後のノートの取り方として、試してみたい。

いいなと思ったらチップを贈って応援しよう!