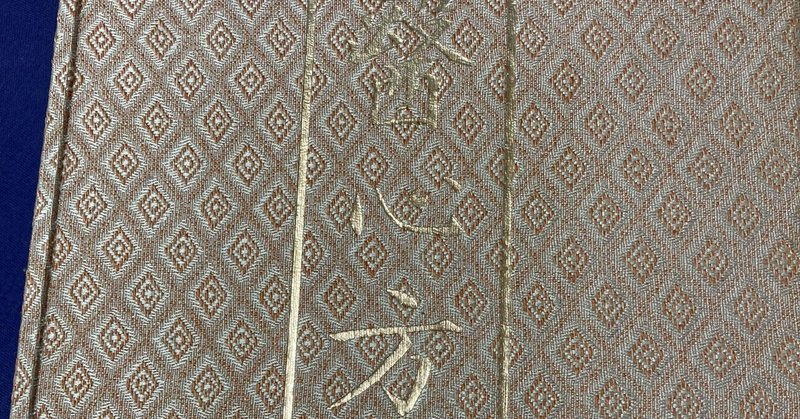

医心方 第二十七 養生篇 大體第一 鳳凰堂流解釈(1)

医心方の養生篇の始めを書くにあたっては、自力だけではなく望月学先生、槇佐知子両先生の訳及び見解を参考にしながら独自の見解を書いていきます。

医心方は各篇の冒頭でダイジェストとして各論の大體(大体)を記載しています。

養生篇の大體第一では、千金方、老子、文子、養生要集、中経、少有経、彭祖、仲長統、道機、稽康の養生論、抱朴子、荘子、呂氏春秋、顔氏の家訓を引用し、しかも千金方の引用は養生の真理を厳しく追及しています。物事の本質を述べながらも、万人にも分かりやすく、又引用することで参考価値のある他の書へ誘うという深い慈愛、人を育てる心を持って書かれています。

千金方の引用部を簡単に訳すと、

千金方には次のように書かれている。養生というものは、学ぶことで自分の習性(習慣)にしようとするものである。

できるようになれば、自然と善行を行う事が出来る。

できなければ自分にも他者にも何の益にもならない。

自分の内外にも他者の内外にも良い事ばかりが起こるようになれば、病は生じる事がなく、世の乱れ、災いや害も起こる理由がない。これこそが養生の本筋である。

自分の本性を養うというのは、未病を治すという意味を持つ。

従って性を養おうとする人は、薬を飲んだり仙人になろうとするだけでなく、様々な行を同時に行う必要がある。

行がしっかりと身につけば、無駄な薬や栄養食をとらなくても、長生きすることができる。

徳行が充たされていなければ、譬えどんな高い薬を服用しても寿命を延ばすことはできない。

そういうことで、老子は養生がしっかり身についている人は、旅に出て虎や兕に出会っても恐れ、慌てることはないと言っています。

これは徳を修めた事による天のはからいが働いており、老子道徳経にも書かれています。

薬の服用だけで長生きしようなどとは不心得も甚だしく、片腹痛いと言っています。

なぜなら、早い、簡単なものばかり求めるのは自分の心も身体も見ておらず、自身の人生を生きていないからです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?