【あなた大丈夫?ID、パスワード管理】第14回情報リテラシー論

みなさん、こんにちは。

今週も、通っている大学で受けている「情報リテラシー」という授業で学んだことを自分の言葉で皆さんにシェアしていきたいと思います。

このブログも気づけばもう14回も書いているんですね!時間の流れの速さを痛感します。

授業とは関係のない話になってしまいますが、年齢を重ねるごとに、一日、1週間、1ヶ月、1年間が経つのがあったという間に感じます。これは自分だけでしょうか。皆さんはどうですか?笑

それは毎日がありがたいことに充実していっていて、やることも増えていって、時間に小さい時よりも隙間のようなものがなくなっていっているからなのでしょうか。特に大学に入学した去年の春からここまでは、大袈裟にいってしまったら、入学式が本当に昨日のように感じます。大学入学試験だってつい最近受けたような気分です。何もしなくても、何かしていても、時間はとっても早く進んで言ってしまうなと最近感じていて、だから、毎日毎日をかみしめて過ごしていきたいと、ありきたりですが、本当に心から最近、思いますす。笑

今こうやって大学で仲間と学べる、遊べる、ご飯を食べれる、長期休みの時は家族と時間を過ごせる、当たり前に感じているこの毎日にある幸せの瞬間は二度と繰り返されないから、かみしめて大切にして行こう。後悔のないようにして行こうと、改めて今思っています笑

やりたいこと挑戦したいことも、とりあえずやってみる!一歩踏み出してみたいなと思います。これは大学入学した時から決めていることですが、まだ実践できている場面は少ないので今年改めて頑張りたいです。笑

ここまで書いてきた事は、今年の自分の目標というか大切にしたいことでもあります。

なんかこういうこと書くのは恥ずかしくなりますね笑。けど、こうやって、自分の感じでいることとか大切にしていきたいことを、文章化する事は、いい事だなと感じています。

皆さんも今年、こんな年にしたい!とかこういうことを大切にしたい!とかありましたら、ぜひ誰かに話したり、どこかに書き記してみてください!

すみません、情報リテラシーの授業についてを 書くブログなのに、関係のない話を長々と話してしまいました。それでは本題に移ります!笑

今回の授業のテーマは「セキュリティとクラウド化」でした。

今回はWebサービスなどでつかうIDやパスワードについての話もあり、とても身近な話題で自分自身も、パスワードやIDの管理をもう一度見直そうとも思いました。ということで、今回は授業の内容の中でも、とくにIDやパスワードについての話題を紹介していきます。

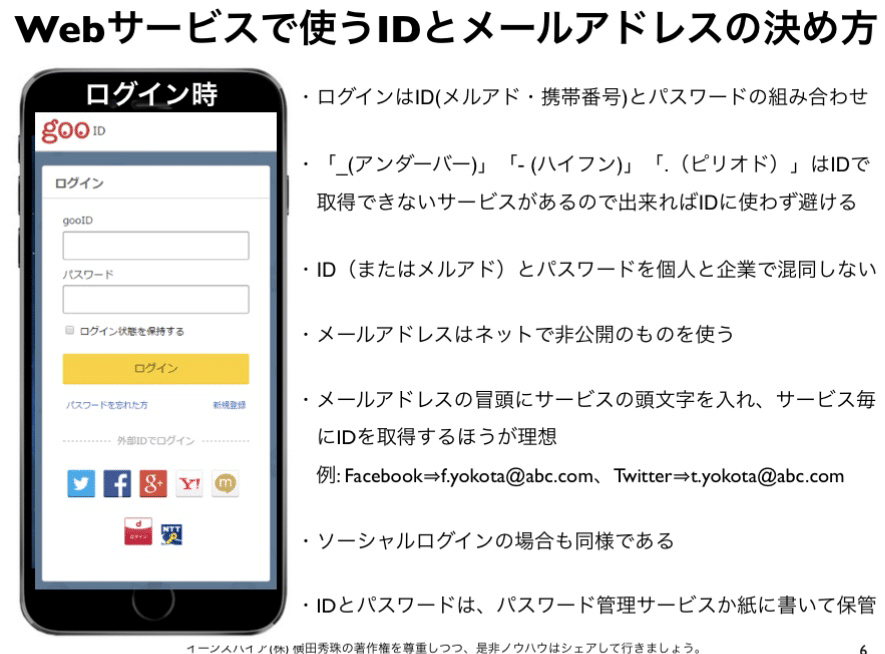

1.WebサービスでつかうIDやパスワードの決め方

Webサービスで使うIDやパスワードの決め方は上にある資料を参考にしていただけたらと思います。(上の資料は、授業を担当してくださっているヨコタン先生が作ってくださっている授業用スライドです。ヨコタン先生についてはブログの最後に追記しています。)

僕もIDやパスワードを決める時とても悩みます。本当だったらサービスごとにIDもパスワードも変える必要があるのはわかっているのですが、それだと忘れてしまう!笑

紙に書いたとしても何処かに行ってしまったり笑

やっぱり覚えやすいパスワードやIDがいいと思って、IDに関しては、ほとんどのサービスを一緒にしてしまって、パスワードのみ変えています。ですが、そのパスワードも短くて、誕生日とか覚えやすいものばかり笑

そんな僕みたいな人は要注意です!笑

次の資料をご覧ください。↓

2.パスワードを決める方法と注意点

上の資料に書かれていること、皆さんはパスワードを作る上でいくつ達成できていますか?もしかしたらあなたのパスワードは、簡単に外部からハッキングされてしまうものかもしれません。上にまとめられているポイントを確認して、もし心配な方はパスワードをもう一度決め直してみてください。

上に添付させていただいたのは総務省が出している、IDとパスワードの設定と管理において気をつけるべきことを紹介しているサイトです。わかりやすくまとめられているので、こちらもぜひ伏せてご覧ください!

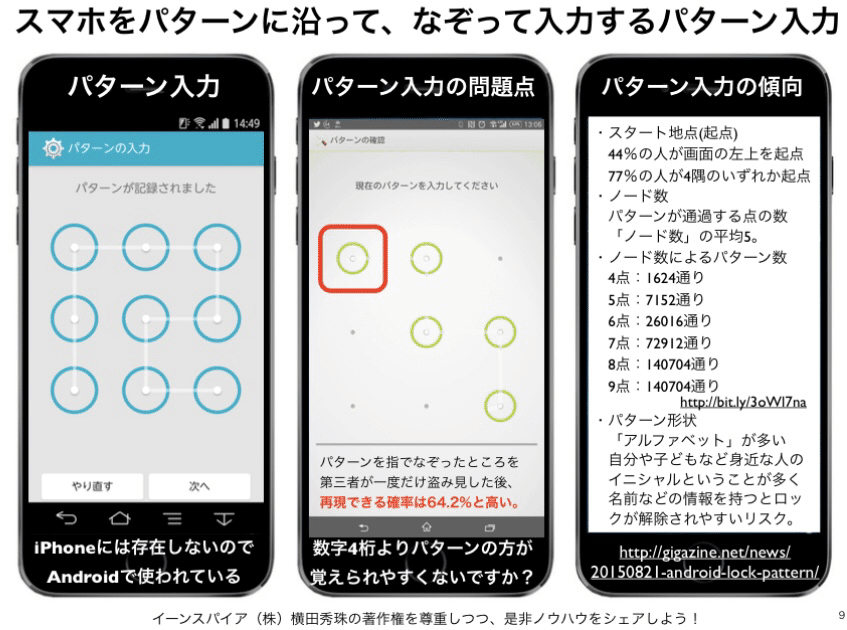

ですが、いくらパスワードを気をつけたって、上の資料にあるように、後ろからパスワードの入力をのぞかれたり、スマホを奪われて、ついている指紋などを使って、パスワードをいくつか試されて、スマホを開けられてしまったらもとも子もありません。そのような問題を解決する、近年ニューノーマルになりつつパスワード管理方法が生体認証です。この生体認証について次にご紹介していきます。

3.生体認証によるログインのメリットとデメリットとは?

こちらは、個人の体の特徴、指紋や顔や声、最近では静脈の動きなどを使ってアカウントやスマホを管理する方法です。この生体認証のメリットとしては、上の資料にもあるように、盗まれてしまっても他人には開けられないという点、またら自分の体を使うので忘れてしまうということはない点。また、パスワードの入力と違い、カメラを使って体を移すだけなので、手間をかけずにラックを解除できるところでしょうか。

ですが、生体認証にはいくつか押さえておきたいデメリットもあるのは確かです。一つは、生体の変化や、老化による変化に対応しにくいということです。指紋認証であったら指先の傷や、顔認証であったら、少々のメイクの違いだけでも、ちゃんと認証されなくなってしまうことがあるようです。そのほかにも、生体情報は、変更が難しいため、万が一、生体データそのものが盗まれてしまった場合、迅速に対応しづらいという問題とあるようです。

ということでこれらの生体認証における問題点を解決する方法をいくつか紹介します。

4. 生体認証を導入する際におさえておきたい3つのポイント

生体認証を導入する前に、問題点を回避するためのポイントを3つおさえておきましょう。

1.生体情報のバックアップを取る

2.再現されにくい認証方法を選択する

3.生体認証以外の認証方法と組み合わせる

それぞれ詳しくご紹介します。

1.生体情報のバックアップを取る

ひとつの生体データだけで認証していると、そのパーツに変化があった場合に認証できなくなる可能性があります。このような問題に対応するためにも、事前に複数の生体データを登録しておきましょう。

たとえば、指紋認証を使う場合に複数の指の指紋を登録しておくと、怪我をしても他の指で認証できます。

2.再現されにくい認証方法を選択する

指紋や音声は他人が取得しやすい情報であるため、生体認証の生体データが再現されてしまう可能性があります。静脈などの身体内部にある情報を生体認証に使うことも、セキュリティレベルを高める方法のひとつです。

日本コンピュータビジョン株式会社(JCV)の「生体検知機能」は、印刷物や人物写真を使った認証ができないので、悪用を防ぎながら認証精度を高めることが可能です。JCVが採用しているSenseTime社の生体認証(顔認証)の精度は高く、顔認証業界で最も権威のあるNIST(アメリカ国立標準技術研究所)のFRVT(顔認証ベンダーテスト)の複数項目で世界ナンバーワンを獲得しています。※プレスリリースはこちら

3.生体認証以外の認証方法と組み合わせる

生体認証以外の認証方法と組み合わせるのもひとつの方法です。たとえば、顔認証とあわせてパスワードも設定しておけば、外見の変化や怪我に対応できます。https://www.japancv.co.jp/column/2899/

下のページで、生体認証を詳しく解説してくださっています!ぜひご覧ください。↓

5.直近3年間でパスワードに関して注目すべきニュース

上の資料に書かれているのは、ここ3年で起きたパスワードに関して注目すべきニュースです。僕はほとんど知りませんでした。読むととても勉強になりますのでぜひご覧ください!これらのニュースについて下に添付する、授業を担当されているヨコタン先生のホームページに詳しく書かれていますので、そちらもぜひご覧ください。↓

6.おわりに

IDやパスワードの設定、毎回毎回何か新しく登録するごとに作らなければならなくて、煩わしく感じてしまいますが、そこでめんどくさいからって適当にやるか、それとも注意してやるかで、その後に起きたしまうかもしれないトラブルに巻き込まれるか巻き込まれないかが決まってきます。正直自分も気をつけていなかったわけではないですが、かなり管理を疎かにしていました。これをいい機会にもう一度管理を見直そうと考えます。デザインをこれからやったいく上でも、自分のアカウントやデータの管理は最重要なことだと思いますので、身を引き締めてやっていかなければと感じました。皆さんも、今一度心配な方は、このブログをきっかけにIDやパスワードの登録の見直しをしていただけたら嬉しいです。

では今回はこの辺で〜👋

今週も良い1週間をお過ごし下さい。😊

※ブログ途中出てくる資料画像は、授業をしてくださっているヨコタン先生のスライドのデータを使用させていただいています。

↓授業をしてくださっているヨコタン先生が代表をされてる会社のHPです!興味深い記事がたくさんあるのでぜひ覗いてみてください!

https://www.enspire.co.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?