市谷亀岡八幡宮のご利益って?

本日からゼミでの研究や活動の報告を定期的に投稿します。

昨日は、中央大学市ヶ谷田町キャンパスの近くにある市谷亀岡八幡宮(以下、本神社とさせていただきます。)に訪問しました。

今後についてのご挨拶をするとともに、禰宜(ねぎ)の梶正樹様に本神社の歴史や特徴的な文化財についてのお話を伺いました。

まずは歴史についてです。本神社は1479年に太田道灌(おおたどうかん)が、江戸城西方の守護神として鶴岡八幡宮の分霊を勧請したことにより始まります。そのため“鶴”岡八幡宮に対して、“亀”岡八幡宮と称しました。本神社のご利益は国家安泰・平和成就・西方守護をはじめ、たくさんのものがあります。ちなみに江戸城は太田道灌が室町時代の1457年に築きました。自分は初めて知ったのですが、徳川氏が築いたわけではないそうです。そしてのちに外濠が完成すると、さらに外郭にある市ヶ谷の稲荷社地内に遷座しました。この稲荷神社が現在の茶の木稲荷で、市ヶ谷に古くからあったものです。

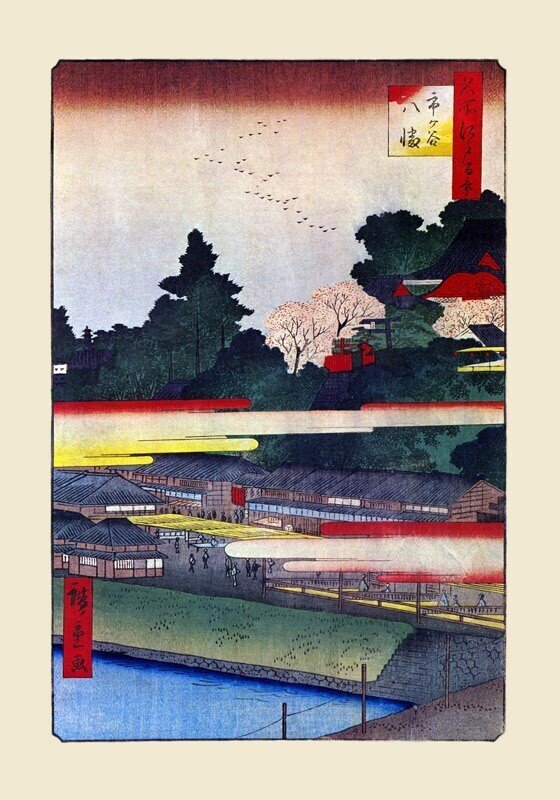

そして、江戸時代になると将軍や多くの市民から厚い信仰を受け、江戸市中きっての華やかさを有することとなります。歌川広重は『名所江戸百景』のなかで「市ヶ谷八幡」という名で本神社とその街並みについて描いています。

この絵は現在の市ヶ谷橋付近からの眺めだと思われます。市ヶ谷駅から大学のキャンパスに向かう際に通る橋ですね。

その一方で、本神社は度重なる火災や戦火にも見舞われてきました。特に第二次世界大戦中の昭和20年(1945年)5月25日には空襲に見舞われ、全焼しました。現在の防衛省市ヶ谷庁舎が元々は大本営陸軍部であったことも関係していると考えられますね。この際に当時天然記念物であった神木のクスノキも燃え落ちてしまいました。その後昭和37年に現社殿に再建され、1979年には五百年祭を無事に開催し、現在へと至っています。市谷亀岡八幡宮の歴史について少しでもわかってもらえましたか?

次に神社の境内にある文化財について書きます。今回のテーマは“災難”です。

まずはこちらの鳥居をご覧ください。

こちらは1804年に建造された青銅製の鳥居です。この鳥居は空襲による戦火に晒されましたが、青銅製であったため耐え抜くことができました。確かに、色合いや風貌が戦火を耐え抜いてきた歴史をを物語っていますね。

次にこちらの二体の狛犬の写真をご覧ください。

なんだかユニークな見た目をしていますね。この狛犬は1729年に奉納されたものとなっています。この狛犬に降りかかった災難とは盗難です。盗まれたものは正面から入って左側の狛犬で、写真では二体目の吽形(閉口)の狛犬です。ちなみに吽形の反対で、開口しているものは阿形といいます。その後、一部損傷もあり修復が必要でしたが取り戻すことができました。上手に撮影できなかったのですが、お尻の所にすこし色が違う部分がありますね。

このように市谷亀岡八幡宮は、神社としての歴史や文化財を見ていくことで、多くの災難を乗り越えてきたものでもあるということがわかっていただけましたか?

これらの調査をふまえて、今回は独自で考えたご利益を発信させていただきます。我々にとっての市谷亀岡八幡宮のご利益は、

“災難克服”・“失物発見”

です。相当ワードセンスがないですね。お許しください。

市谷亀岡八幡宮に訪れることで、青銅の鳥居のように災難を乗り越えて、狛犬のようになくなっても戻ってくる、そのようなパワーを得ることができると思っています。何か苦しいことや探し物のある方は訪れてみてはいかがでしょうか?

また今回の訪問で、今後のご挨拶と本プロジェクトについてのお話もさせていただきました。禰宜の梶様も本ゼミのまちおこしという指針にご賛同下さり、また市ヶ谷亀岡八幡宮は大日本印刷株式会社や武蔵野美術大学とも交流があるということで、今後のまちおこしプロジェクトにおける様々な協力をお願いいたしました。今回の記事作成や写真の掲載についても快く承諾してくださりました。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

ということで、本日の投稿はここまでにいたします。読んでくださり、ありがとうございました。

製作者:H.M

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?