炭鉱町に住んだ人々~職場

本当は、このことを記事にするのは、大変ためらいがあるのですが、炭鉱のことを知る上で、素通りするわけにもいかない・・・と思うので、できるだけシンプルにつづりたいと思います。

まず作業をしている場所です。

炭鉱によって深さも構造も様々ですが、最深部では地表から1,000m~1,200mという深さ。坑口から2~3kmはざら、5km以上も遠い現場(最前線を切り羽『きりは』という)もありました。

東京都墨田区にスカイツリーという恐ろしく高いタワーがありますが、そのスカイツリーを見る機会がありましたら、その高さの2倍近くの地底まで降りて行ったのが、炭鉱マンたちだと、是非想像してみてください。

切り羽近くの気温は体温より高い40℃。湿度は95%以上です。汗が乾くことはありません。つまり体温は上昇してゆくばかりで、熱中症に似た症状を起こす鉱員も多かったようです。水分と塩分補給は必須でした。

石炭の層(炭層)の厚みも様々です。

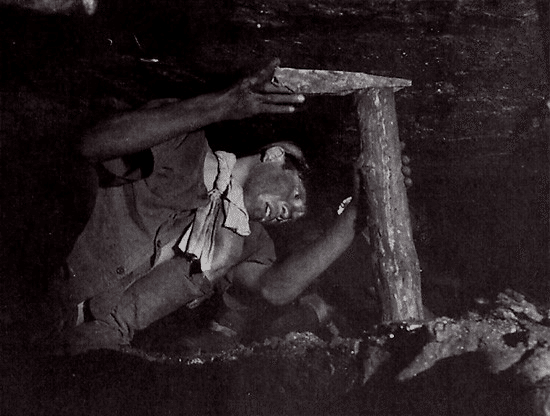

層の厚い切り羽では、立ったまま作業ができ、機械掘りも可能ですが、画像のようなわずか40~50cmの厚みしかない炭層では、「寝堀り」と言って、横になったままツルハシで石炭を掘り出します。

この姿勢だと10分も作業をすると、体ががたがたになったそうです。 (画像は長崎県・鹿町坑)

地下1kmも下の世界を考えてみてください。

もし人間が深度1,000mの海中に身を置くと、どうなるでしょう?

おそらく「水圧」により体はぺしゃんこになってしまうでしょう。

同じく地下にも「地圧」というものがあります。

その地圧は1平方メートルあたり60トンという力で押してきます。

現代の大型観光バスが1台約20トンあるので、↓この作業員の体の上に、大型観光バス3台分くらいの力で押してきていることになります。

それを支えているのは、この松の木の坑木1本だけです。

さらに悪いことには、優良な炭層の近くというのは、ぜい弱な地層が多かったそうです。

上から岩盤が落ちてくることを「落盤」、横からのを「崩落」、下の地層が盛り上がってくることを「盤ぶくれ」と言います。

下の鉱員さんの頭上を見ると、直径30~40cmもある坑木が地圧によりへし折られています。

鉄柱であっても、ぐにゃりと曲げられてしまうこともあったそうです。

さらに・・・炭層というのは、生成過程においてメタンガスを蓄えます。

メタンガスは人体には無害ですが、空気中の濃度が10%以上になると自然発火を起こします。

石炭を掘る、という行為はメタンガスをどんどん出すという行為でもあったわけです。(バッテリー式のキャップランプが開発されるまでは、カンテラと呼ばれる「火」を灯りにして作業が行われていました。)

坑内はもちろん火気厳禁なわけですが、ツルハシや炭車の火花、そして自然発火により大爆発が起こったのです。

また、石炭そのものも「燃料」として掘っています。

坑内は炭塵(たんじん)と呼ばれる細かい石炭の粉が黒煙のように立ちこめていましたので、一度火災が発生すると、まさに「火に油を注ぐ」という状態になりました。(炭塵は、肺に入ると、塵肺という不治の病を引き起こしました)

さらにさらに・・・石炭の「炭」は一酸化炭素(CO)の「炭」です。

炭層には一酸化炭素がたまっていることがあり、石炭を掘ることは一酸化炭素を蓄積させる危険もはらんでいました。

一酸化炭素は無味・無臭で、ヒトが感じとることはできません。

しかし、一酸化炭素中毒の症状というのは、その人が「気持ち悪い」と感じた時には、もはや手遅れの事が多く、やがては死に至ります。

坑内で火災が発生すると、狭い坑道内には、この一酸化炭素が、あっという間に充満しました。(昭和38年11月9日、午後3:15頃に三井三池炭鉱三川坑で発生したガス爆発では、458人の死者、そして839人ものCO中毒患者を出しました)

CO中毒というのは、強い頭痛、不眠、記憶障害、いらつき等の症状を引き起こし、重度の場合は植物人間状態となってしまう、恐ろしいものです。

記事を続けるのも辛いですが、さらには、掘進中に地層に溜まっていた地下水が出てきたり、川や海の水が流れ込むという事故もあったようです。

もうこの辺で、やめにします。

軍艦島ガイドをしていた時に、お客さん7~8人と、見学所のベンチに腰掛けて、「もし、このメンバーだけ特別に坑道におりてよい、という許可が出たとしたら、あなたは行くか?」という雑談をしたことがありました。

「行く」という人はひとりだったと記憶しています。あとの方は「行か(け)ない」と言っていました。

もし、私だったら・・・・。ただ取材のためだったら、行きたいと思います。でも、働くのは無理だと思います。

その、たった1回行くとしても、前日には家族の顔をしみじみと見ておくだろう・・と思います。

やっぱり、この記事は・・・しんどかったです。

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。