百万トン・ドックと南極観測船 宗谷に、つながる松尾造船の始まりは、旭大橋のたもと

長崎市弁天町にある三菱電機体育館。高台にあるこの体育館は、地元の人にとってなくてはならないレクリエーションの場ですが、この場所こそ松尾鉄工(後の松尾造船)の創設者、松尾孫八の邸宅跡です。

当時の海岸線は、この崖辺りで、画像に見えるバスの走っている場所は渚であったと思われます。

長崎港を眼前にのぞむこの場所は、かなり眺望のいい一等地であったと思います。現在の高台からは、高層マンションなどに阻まれて、まったく海岸が見えない状況となってしまっています。

この先を進むと高台から下る階段となっています。階段を下りきった場所に小さな椅子が置いてあるのが見えます。

近くの小学校の「総合的な学習」の一環なのですね。テーマは『誰もがしあわせに暮らせる町大研究』!いいですね。

地域に学校があることの意義のひとつは、こういう「緩やかな風」を送り込んでくれることであると再認識しました。

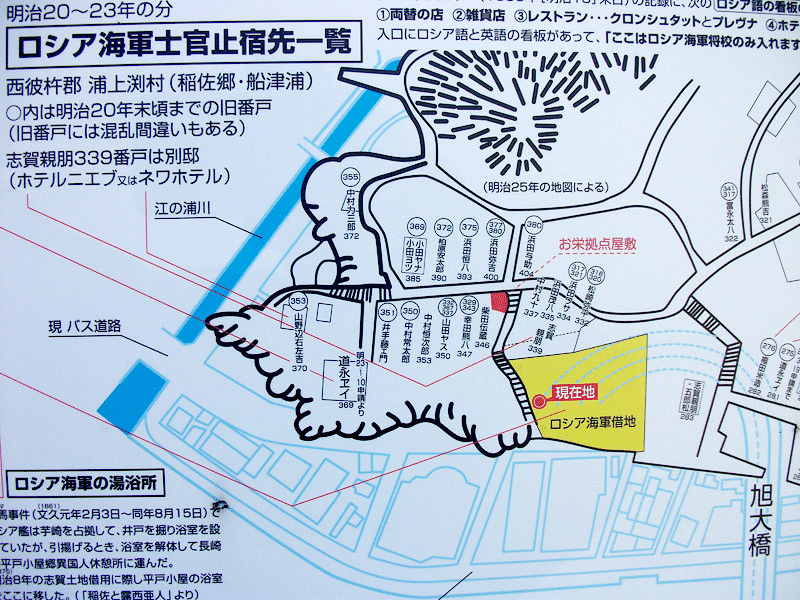

その階段の横にあるレンガ塀にプレートが設置されています。この辺りは幕末から明治期にかけて、ロシア海軍の駐留地として利用された場所でした。

説明文には「ホテル・ヴェスナ」の経営などで知られる「稲佐お栄」こと、道永エイの名も見えます。

図面によると、現・旭大橋の建っている場所が小さな入江であったことがわかります。

この入江が「志賀の波止」と呼ばれた場所ですが、松竹秀雄氏著「長崎稲佐風土記」によると、この志賀の波止の南側に松尾孫八の松尾鉄工所がありました。

そうです。先ほど稲佐小の子ども達が椅子を置いていた階段のレンガ塀は、この松尾造船所の遺構なのです。

三菱長崎造船所の前身である「官営長崎製作所」に約5年間勤務した松尾孫八は、明治16年に数人の工員をもって、稲佐の地に機械工場を設立しました。

その後、この志賀の波止近くに松尾鉄工所を設立したのが明治18年のことです。

三菱の岩崎弥太郎が長崎造船局を政府から払い下げられたのが明治20年のことですので、(規模こそ三菱には遠く及びませんが)松尾孫八の松尾鉄工所は長崎における造船のパイオニア的な存在であったことがうかがえます。

着々と事業を拡張していった松尾造船は、更に事業を展開する場所として香焼島を選び、明治37年に海面埋め立てを含む8千坪の土地を造成して造船工場と乾式船渠設備の工場を完成させました。

同38年には事務員25人、技師5人、職工500人を擁するまでに成長し、更に大正期には次々とドックを建設するなど繁栄しました。しかし残念ながら不況とワシントン軍縮会議の影響で、受注は激減し、孫八死亡後は多大な負債を抱えたまま倒産となりました。

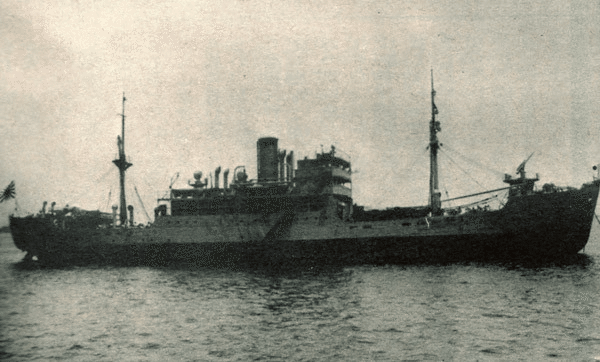

その跡地を買い取って繁栄したのが後の南極観測船「宗谷」を建造した川南工業です。

川南工業(造船所)時代の大ドック。

松尾造船に始まった香焼島と蔭の尾島間はその後、川南工業-三菱重工と主をかえながらも発展を続け、現在では三菱重工長崎造船所香焼工場となっています。同工場の100万トンドックは、世界最大級の規模を誇る施設です。

すべては、ここにあった小さな入江のほとりから始まったわけですね。

空き地の一角には古い時代の鉄製の手摺りが残されていました。何時の時代のものかは分かりませんが、少なくとも昭和の早い時期のもののように見えます。

ここにあった鉄工所の流れを組むものでしょうか・・・。鉄製の手摺りは何カ所も溶接をしてつないだ跡が残っています。鉄工所らしく、端材をつないで作ったということかもしれません。

レンガを積んでコンクリートで覆う。この工法もかなり古い時代のものであることがうかがえます。

魚市場も移転し、すっかり静かになってしまったこの界隈ですが、歩いてみるとまだ小さな鉄工所が何件も操業を行っています。これも造船業が盛んであった頃、漁船がひしめいていた頃の名残りですね。

住宅地の方には、共同浴場が残されていました。これも多くの職人さんたちで街が賑わっていた頃の名残りと言えるかもしれません。

ここに孫八の時代から脈々と続いてきた職人たちの営みがあり、原爆の戦禍をも乗り越えてきた生活の歴史がある・・・。

そう考えると、稲佐小学校の生徒さん達の「総合的な学習」が、これからいろんな方向へ発展してゆく道筋が、いくつも見つかりそうな気がしてきますね・・・。

(元記事作成:2011年11月)

その香焼島の100万トンドックも、2021年現在、三菱から大島造船に売却されました。

時代の流れとは言え、昔の三菱長船を知る者からすると、寂しい限りです。

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。