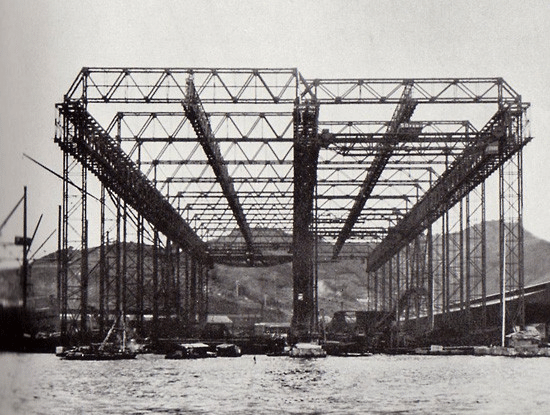

戦艦 武蔵を建造した第二船台とガントリー・クレーン

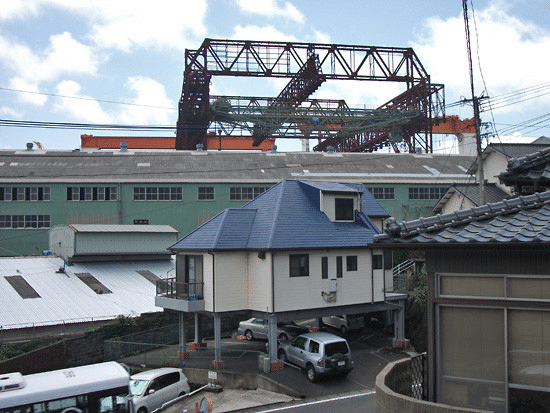

三菱長崎造船所、立神付近の風景です。工場の向こうに見える赤く錆びた鉄骨・・・。誰も気にも止めないであろう、この鉄骨こそが巨大戦艦「大和」の同型艦「武蔵」が造られた第二船台のガントリー・クレーンです。

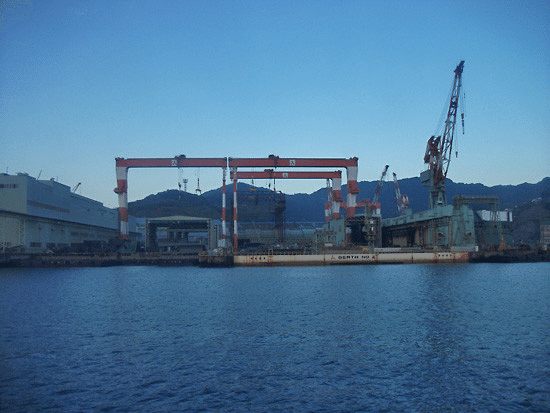

海側から見るとこんな感じです。ちょっと見にくいですが、「 BERTH no2 」とペイントしてある場所が第二船台で、奥の方にガントリー・クレーンが残っているのを確認できます・・・

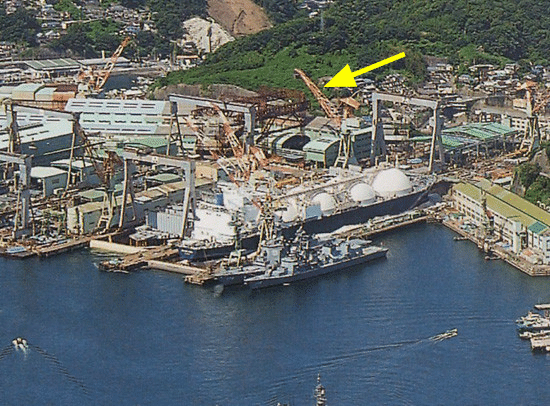

俯瞰図で見ると、こんな感じですね。

もともとガントリー・クレーンは第二船台にだけあったわけではなく、まるで鉄骨の林のように、他の船台やドックにも設置してありました。

この威容を誇る巨大なクレーン群こそが、長崎造船所のシンボルでもあったわけです。

しかし、時代とともにこのクレーン群も撤去されていきました。現在では稼働していない第二船台のガントリー・クレーンの一部だけが残されているというわけです。

左第二船台において当時としての巨艦「武蔵」が建造されました。武蔵は1号艦「大和」に続き、昭和13年3月起工(当初は800番船と呼ばれました)、2年半の歳月をかけ同15年11月に進水しています。

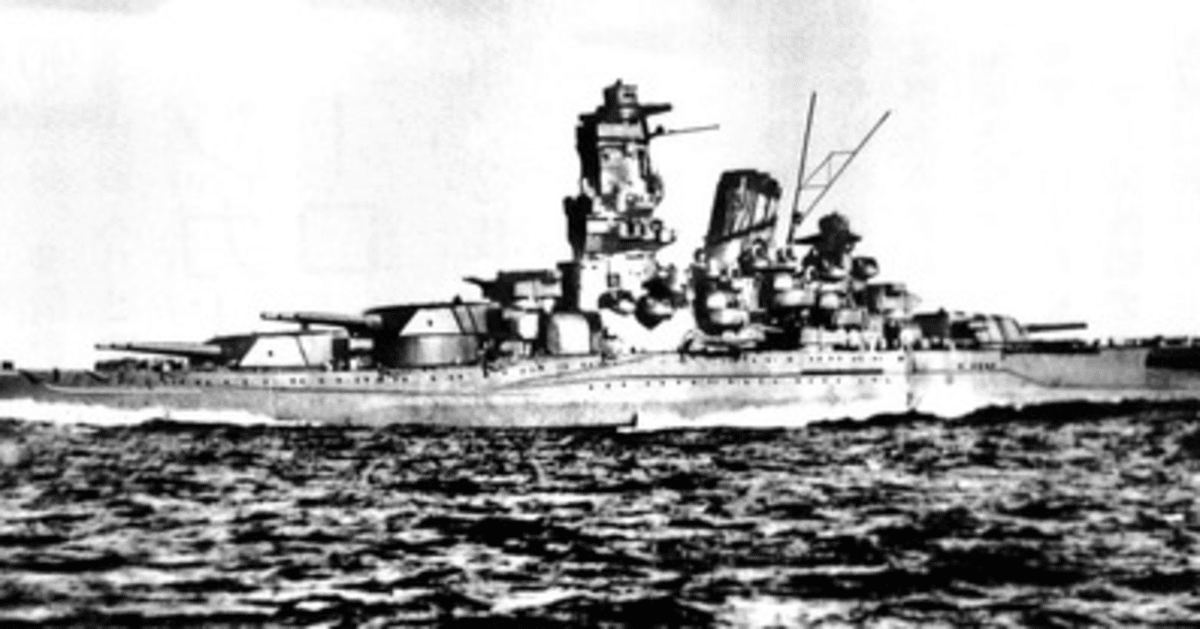

同型艦でありながら大和に比べて、圧倒的に知名度の低い武蔵は昭和19年10月24日、フィリピン群島シブヤン海においてアメリカ軍艦載機約150機の6次にもわたる猛攻撃を受け、命中魚雷20本、命中爆弾17個、至近弾多数を被り、1機の味方航空機の援護もなく孤軍奮闘しましたが、最後の空襲から4時間45分後に遂に海中に没しました。写真はアメリカ軍撮影と思われるシブヤン海での武蔵の姿です。援護機もなく主砲をも使って応戦しようとしたのか、砲身がいろいろな方角を向いているのが痛々しいですね。

800番船、通称「ばけもの」と呼ばれた武蔵を初め、多くの艦船を造ってきたガントリー・クレーン。今、建造という役目は無くなったとしても、貴重な歴史の証言者として、いつまでもその姿を保っていって欲しいですね・・・

そして記録によると、第2次世界大戦の雲行きが怪しくなってきた頃の昭和17年5月20日、当時三菱造船所・向島岸壁にて艤装工事が完了し接岸していた武蔵に、公試運転の為の命令が下っています。少しでも目的地である呉に着くためには、巨大な錨を巻き上げていると遅くなるということで、錨鎖(錨をつないでいる鎖)を切断し、錨を海中に残したまま出港したとのことです。

その後、長船OBで郷土史家である喜多岡伸雄さんが武蔵の建造主任であった古賀造船工作部長から、この錨鎖と錨についての調査を依頼され、調査や聞き取りなどを重ねた末、場所を特定することに成功したそうです。

ある時、なにかの拍子にこの錨鎖と思われるものが引っかかり、海上150トンクレーンで吊り上げてみたところ、武蔵のものであることが判明しましたが、あまりに大きなものであることもあり、そのまま海底にまた戻されたということです。したがって、今でも向島艤装岸壁前の海底には武蔵の錨と錨鎖が眠っているらしいのです。

街起こしも兼ねて、これを引き上げてみてはどうでしょうか?私だったら、ぜひ見てみたいと思うのですが・・・・

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。