#対州馬

再生

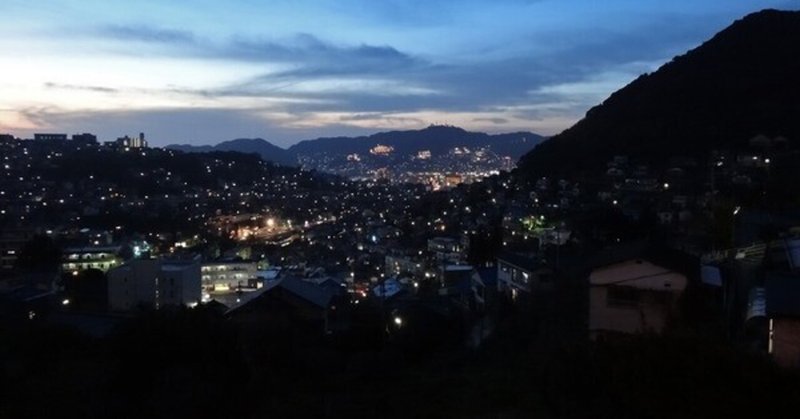

世界三大夜景の一つである長崎の夜景の礎は対州馬と人がつくった

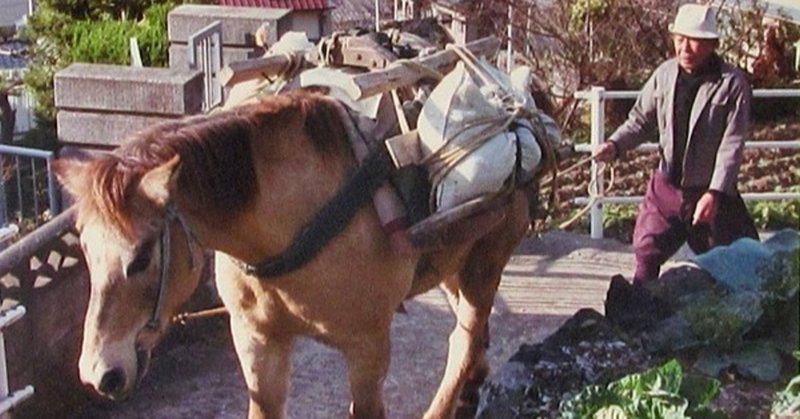

3分ちょっとです。曲の尺に合わせたので、早くてテロップが読みづらいんですが、よかったら観てみて下さい。 MUSIC:Great thank for usng. Nettson-BeMyself(NCS) 対州馬は現在、ほぼ絶滅の超危機的状況に追いやられています。現在の頭数では「遅かれ早かれ絶滅は免れない」とまで研究者は述べています。 長崎県対馬原産の対州馬は小柄な割に足が強く、粗食に耐えます。また何より性質が人懐こく、「馬」というよりは「犬?」のような動物に感じる人も少なくありません。また動じない一面も持つことから、かつて坂段の続く長崎市の街で、人々の住宅や暮らしの為に重い荷物を背負って頑張っている姿は市民に親しまれていました。その能力が逆手に取られ、昭和までは、北九州に点在した炭鉱の坑道内で酷使され、劣悪な環境の中で多くの馬が早死にしていきました。 長崎市においても手間のかかる馬搬は少しづつ敬遠され、2009年を最後に途絶えてしまいました。と同時に対州馬の数も激減し、いまではもう指折り数えることができるほどまでに追い込まれています。 この素晴らしい遺産とも言うべき馬を後世に残すためには、何としても今、保存とPR活動を行う必要があります。残念ながら対州馬ひん太は2019年夏に亡くなってしましました。今、このひん太の想いを絶やさないためにも新たに「長崎の坂道を歩く対州馬をPRするPR馬の誕生を考えています。個人で馬を所有・飼養することは、様々なリスクや制限を伴いますが、複数でそれを行うことにより、より負担も軽減され、なにより活動・支援の幅が広がります。 今、その共同所有者及び飼育者を探し求めています。興味のある方は、まずお便りください。どうぞよろしくお願い致します。