「談春浅草の会」は継承か承継か(その1)〜そして“こはる“は小春志へ

連休の谷間の土曜日、5月6日。祝日ではないが、多くの人はお休み。外国人観光客も含め、浅草は大賑わいである。

開演前のランチに「餃子の王さま」に行くと、 ここにも外国人が並んでおり、ショーケース内の食品サンプルを指差しながら注文している。

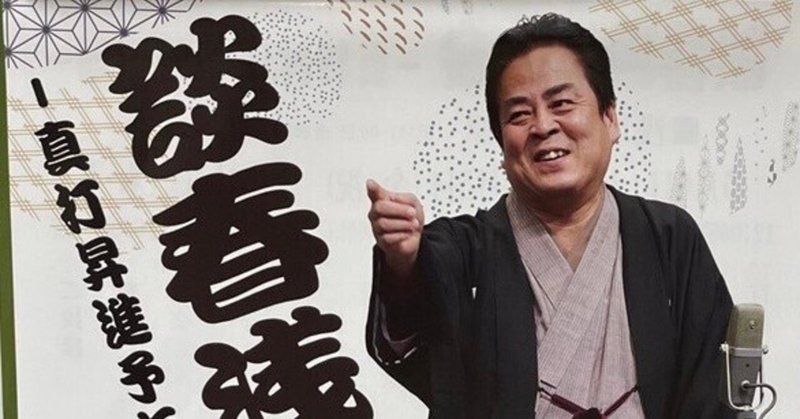

立川談春の浅草公会堂独演会は、3日間開催された。中日の5月5日をもって、弟子の立川こはるは真打昇進、小春志を名乗ることになった。令和5年5月5日、555の真打昇進である。そして、今回の独演会は副題として、“真打昇進予行演習“と銘打たれている。

談春は初日に「お若伊之助」、二日目「子別れ(通し)」、そして最終日は「百年目」をかけた。私にとって「百年目」と言えば桂米朝である。米朝のネタの中で、最も好きな作品の一つとも言える。

“百年目“、広辞苑によると<②陰謀などの露顕した時などにいう語。「見つけられたがー」>

丁稚奉公から年月を積み重ね、店を差配する立場に立った大番頭。真面目で厳しい仕事ぶりだが、実は結構な遊び人。人目をはばかり、“かくれ遊び“に徹するが、この日の船遊びでは少々羽目を外してしまい、偶然にも大旦那と遭遇してしまう。番頭はおもわず、「ご無沙汰しております」と挨拶する。

翌日、大旦那から呼び出しをくう番頭。馘首になるのではと、戦々恐々としていたところ、旦那からかけられたのは思いもよらず優しい言葉。“旦那“の語源を話す。

インドに栴檀(センダン)という立派な木があり、その下にナンエン草という下草が生えている。ある人が、ナンエン草を刈ると、栴檀が枯れてしまった。その訳は、栴檀はナンエン草から栄養分を吸収し栄える。一方で、ナンエン草は栴檀から落ちる露で育つ。主人と使用人の関係はこうしたものであり、栴檀の“ダン“と、ナンエンの頭文字を取り、“旦那“という言葉ができた。

大旦那は番頭に、自分と番頭の間は、自分が栴檀で番頭はナンエン草だが、番頭と店の者の関係においては、番頭が栴檀で配下の者がナンエン草。厳しくするだけではなく、“露“も落としてやらないと、店の元気がなくなると諭す。

この後、主人は前日の挨拶について尋ねると、番頭「これが百年目かと思いました」。

談春はこのサゲを変えた。主人の優しい言葉に涙する番頭、主人は「そんなに泣くな、私がナンエン草になってしまう」。(細かい言い回しは違っていたと思います)私は観ることができなかったが、2015年に談春は「百年目」で全国ツアーを実施、当時の記事においてサゲを変えることについて、<「冒涜だとお怒りになる方も多いでしょう。でも“『百年目』をします“と言って日本中を回るには、せめてそれくらいの思い付きがないと失礼だろうなという礼儀はわきまえています」>と語っている。

こはる改め小春志を送り出すには、相応しい話だったように思う。

落語家という個人事業主は、もちろん商家とは違う。しかし、師匠は弟子に“露“を下ろし、弟子は師匠にエネルギーと視点を還元する。上記の記事において談春は、「百年目」を演じることにより、<「育てられること育てること、教えられること教えることに責任を取らないといけない年になった」と気づいたという>。

談春は演じた後、「(自分には)向いていないな」と話した。

この一言、談春版「百年目」をどう考えるか。そして、なぜ「百年目」は屈指の名作なのか。それはまた明日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?