スコット・フィツジェラルドと村上春樹(その1)〜「マイ・ロスト・シティー」(後編)

(承前)

「哀しみの孔雀」はWikipediaによると、1935年に執筆されたが、“Saturday Evening Post“から掲載を断られ、死後の1971年に“エスクァイア“誌上で発表された。

まず原語版を読んだ。父と娘を中心に展開する物語で、母親は病床にあり、一家の経済状態は厳しい状況にある。重苦しい空気の中で、二人は生きていくが、最後は“ハッピーエンド“で終わる。私は、良い小説だと思った。

次に村上訳に移った。当然ながら、原文と同じ調子で進んでいくのだが、村上訳は重苦しい状態のまま、唐突に終わってしまう。私は、「え? これだと、未完成の小説じゃない」と思った。村上はエッセイの中で、本作に関し<痛々しい小説ではあるが>、父娘が<最後には互いの悲しみをふと触れあわせるというささやかな救いが心を打つ>と書いている。

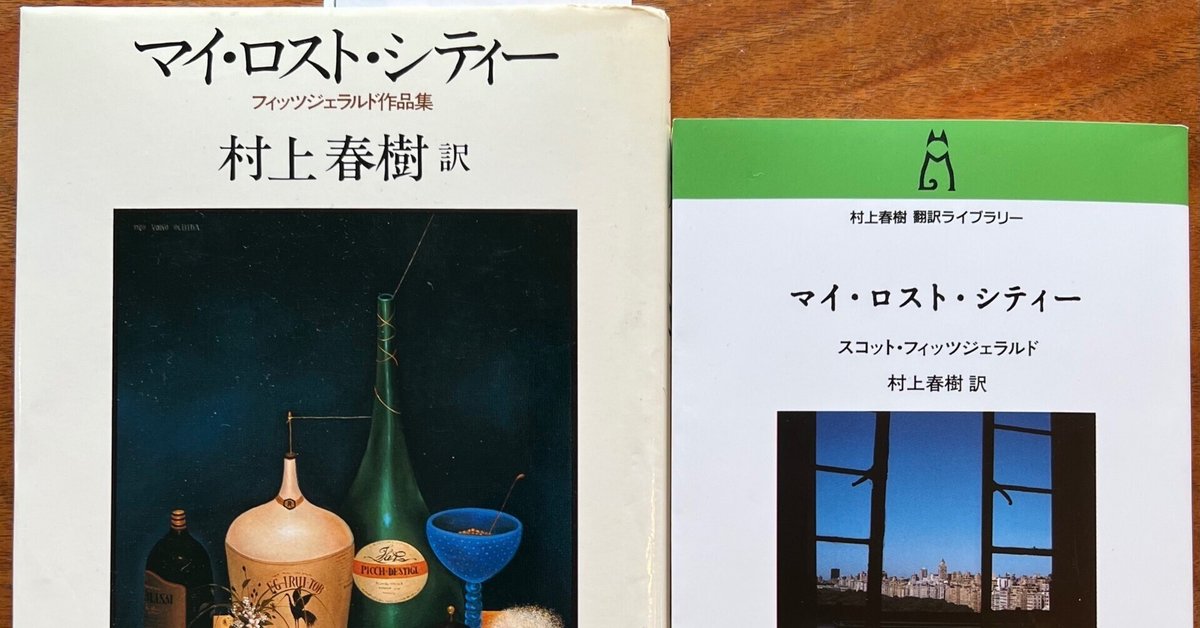

これはどうしたことか。 村上春樹が訳した原文と、私が読んだものとは明らかに違いがある。「マイ・ロスト・シティー」は1981年の初版から25年の時を経て、中央公論新社の「村上春樹 翻訳ライブラリー」の一冊として再度刊行されている。そして出版社のサイトでは、その帯に<新収録「哀しみの孔雀」新ヴァージョン>と記載されている。どうなっているか、新版を購入した。(書店で購入した帯は違っていた)

新版の前書きには、本作について<ハッピーエンド版>が見つかったとして、オリジナルの<非ハッピーエンド版> に加えて<ハッピーエンド版>が掲載されているが、村上は<「非ハッピーエンド版」の方が文学的価値はずっと高い>としている。

どうやらフィッツジェラルドが最初に書き上げた版と、編集者からのリクエストからエンディングを変更させたバージョンがあったのだ。とても面白い発見で、これだけでも馬鹿なことを始めた価値があった。私は先に読んだせいか、<ハッピーエンド版>の方が好きである。

残りの2編の小説「失われた三時間」、「アルコールの中で」も大恐慌を経た、フィッツジェラルドの<凋落期>に発表された作品。英語的には、少々読みづらい二作だが、前者のちょっと“落とし噺“的な感じが新鮮だった。

最後に収録された「マイ・ロスト・シティー」は、フィッツジェラルドが自伝的にニューヨークに言及した素敵な作品で、フィッツジェラルドが生きていた時代の空気が伝わる。

なお、新版「マイ・ロスト・シティー」は、最初の翻訳作品に村上自身が大幅に手を入れており、<あえて「改訳」とうたって差し支えないくらいの変わりようになっているのではないかと思う>と書いている。

私は新版は拾い読みした程度だが、確かにかなりの変化がある。どちらが良いということを言うつもりではないが、オリジナル版の若き日の村上春樹の文章はみずみずしく、作家としての意欲がほとばしっているようにも感じられ、20数年前に最初に読んだ頃の私自身も思い出しながら、気持ち良く読んだ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?