高円寺・本の長屋について(2024年1月27日)

こんにちは。

「本屋フォッグ」の店主のイイムラです。

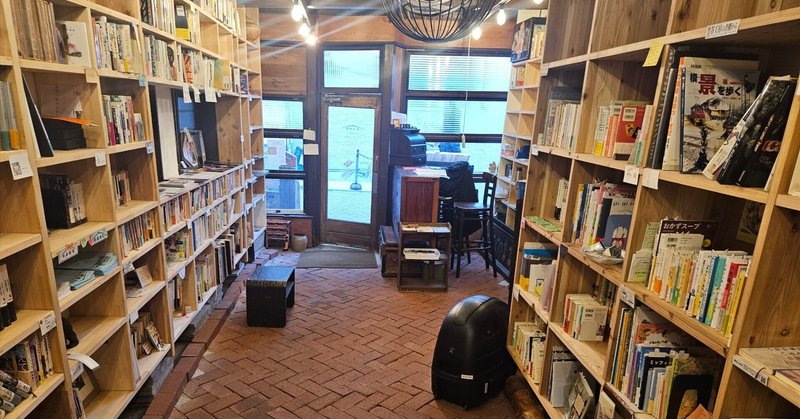

本屋フォッグは独立した店舗はまだなくて、東京・高円寺の「本の長屋」というところの一角にあります。

この記事の内容:高円寺・本の長屋という場所について

本の長屋とは

僕は前回の記事で「シェア型書店『本の長屋』」と書いたけど、シェア型書店は、本の長屋の性質の一つに過ぎない。

まずは、本の長屋のウェブページを見てほしい。

棚の区画を借りて小さな書店を開ける「共有書店」

読書会やギャラリーとして使える「つながるところ」

長屋会員が使えるスペース「倶楽部」

書店で居酒屋の「コクテイル書房」

の複合施設だ。この機能はこれから変わっていくかもしれない。

それに、本の長屋はこの施設自体というより、コミュニティのことなのかもしれない。一言で表すのは難しい。

ぜひ長屋の公式Xとコクテイル書房のXも見てほしい。

ここで宣伝しなくても、クラウドファンディングで既に知っている人も多いのかも。

僕にとっての本の長屋

クラウドファンディングで発見

書店と書店経営に興味のあった僕は、X(Twitter)でたまたま流れてきたクラウドファンディングのページを見て、本の長屋の存在を知った。

高円寺には何回か遊びにきたことはあるものの、本の長屋ができる予定の場所を見ても「ああ、あそこらへんか」とはならなかった。クラファンが成功して完成したら行きたいと思って「いいね」をしておいた。

それが今こんな縁をもらえるなんて、という感じだ。

アルバイトから函店主へ

専門学校の卒業を控えた僕は、Xで古本市の単発アルバイトを見つけた。

今年2024年1月に高円寺北で行われる「大均一祭」のバイトで「汚れ仕事で力仕事です」と書いてあった。

見つけてすぐに応募して、汚れてもいいパーカーを古着屋で買った。

このアルバイトを募集していたのが、コクテイル書房の店主であり、本の長屋の発起人である狩野さんだった。

年明けに、古本市のアルバイトとは別に、本の長屋の店番を1日やらないかというお誘いをいただいた。なんと! あの「本の長屋」⁉

やらせてくださいとすぐに返信して、偶然にも本の長屋に足を踏み入れることになった(それも店番として!)

始まりの靴としての本の長屋

一言でいうと、本の長屋の店番としての仕事は、気持ちのいい体験だった。

本の長屋では、棚の区画を借りて本を売っている人を函店主(はこてんしゅ)と呼ぶのだが、その函店主の人たちが営業時間中に訪れるのだ。

目的は、自分の棚の様子を見ることであったり、本の補充や入れ替えであることが多いようだけど、見ず知らずの店番である僕にも話しかけてくれる人も多かった。

「こんにちは。ちょっと作業しま~す」

「〇〇〇がどこにあるか分かりますか?」

「前は店番が座る位置はここじゃなくて、もっと奥だったんですよ」

「あ、函店主さんじゃなかったのね! ごめん、色々話しちゃって!」

「私は函店主で、棚はここなんです」

この時に、本の長屋がコミュニティなのだと分かった。

それもただの本好き・読書好きではなくて、空間を作っている人たちのコミュニティ。

僕は、コミュニティに新たに急接近した人として歓迎を受けたのだ。

自分が本屋を始めるときに、こんな風な空間とコミュニティがすでに存在しているところで勉強できたら心強いかもしれない。

挑戦の足場づくりを人任せにすることは勿論できないけど、丈夫な靴を履いて歩き出すならいいんじゃないか。

「本の長屋」の空間とコミュニティを靴のように履かせてもらう。

そのために函店主デビューをメールで申し入れたのは、古本市で「汚れ仕事で力仕事」をやった日のことだった。

函店主として「本屋フォッグ」開店

後日、本の長屋で棚を借りて函店主となる手続きをした。

棚に本を置くためには、屋号が必要だ。いつか独立した店舗を持つ書店ができたときに、何という名前だったらいいか……

などと考えすぎないようにして、好きな小説の主人公の名前からとって「本屋フォッグ」に決めた。

かくして、棚には数冊しか本がなくてスカスカなのに、本を売ることが叶ってしまった。

同時に、まだ顔を合わせていない「同じ場所で本を売っている仲間」がたくさんできてしまった。

人と、人が作る棚からなるべく多くのことを吸収したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?