ある日の高校演劇審査員日記・2022年秋その①

はじめに

さて今年も山本は、高校演劇の審査員というものをやってきました。ありがたいことにこれで3回目……くらいだったかしら。あと新人フェスみたいなものやった覚えがあったり。

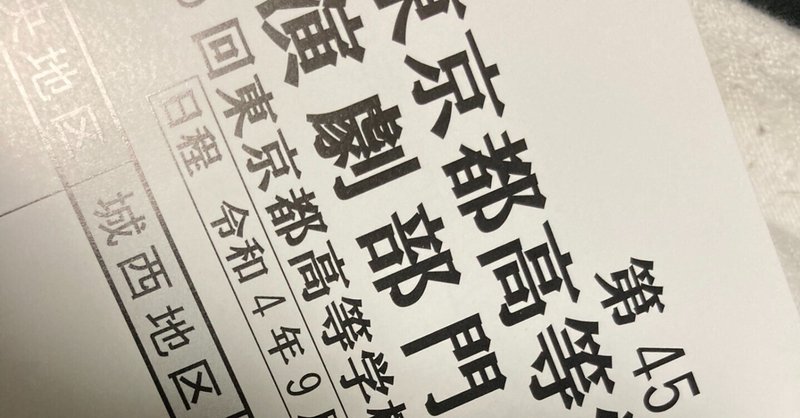

第45回東京都高等学校文化祭演劇部門地区大会・第76回東京都高等学校演劇コンクール地区大会発表・城東地区Aブロックの、2022年9月19日・24日・25日分の、計15団体(一つ辞退あり)の審査をやらせていただきました。

この中から、次の中央大会に向けて2つの推薦高を決め、さらに優秀校を5校選出する(内・次点の1校を決める)という仕事です。

で、今回、19日は竹の塚地域学習センターホールという会場でしたが、24・25日が当初予定していた会場がコロナの関係もあり、直前になって急遽変更され、大変なことに、照明設備の無い空間での上演になるという。

これ、本当に対応、大変だったんだろうなあ……と。すごいですよ。本当、上演できて。照明担当者だって同じくらいの時を共有していたりするわけで……。

しかしそれでも、演劇部員の人たちは頑張った。顧問の先生方も本当尽力があった。さらに会場変更高になった関東第一高校の人たちも様々なところで、自分の稽古時間も削って対応に回ったと聞いてます。

ほんとう、すごい。

ほんとうすごいです。

自分自身が現在、演劇ができてない状況という身の上であって、はたして審査という立場にいていいのか。葛藤がありましたが、それでも、創作をし続けている現役の脚本家というところで、なにかお役に立てればと、また、引き受けました。

そしてまた、引き受けさせてもらって、僕自身のためにもなりました。せめて何かできることということで、今回もまた文章という形で、「他者として、見た」という事を、感想と共に記録の文章にしたためさせてもらえればと思います。

初日、2日目、3日目と分けて記事にさせてもらいますー。

9/19日 ①都立橘『平井橋の下で』

こちら顧問創作の脚本の作品。

現実の橘高校の近所にある平井橋にて。高校の演劇部の生徒たちが外で稽古をしているとき、倒れている謎の男性を発見する。その男性は東京大空襲に呑まれた青年だった。青年は当時の状況を回想する……というお話。

さて高校演劇にも、会場内で配られるチラシというものがあり、この高校のチラシの裏には参考文献とともに簡易な地図が乗っていて、今回の舞台である「平井橋」と高校の位置が記載されていた。

この現実と地続き、そしてこれを演じる自分たちと強い関連性がある、という題材っていうのがなんかとてもいい。

現実に起きたことを、現代の身体を通じて演じるというのは演劇の代えがたい良さだよなあ。

序盤はコロナで学校が使えないからと野外で稽古をすることになった学生たち……役名からして本人たちがベースになっている。

彼らが、東京大空襲当時、川に逃げ込んでタイムスリップ(もしくは、霊として?)してきた青年と出会って……という流れになるのだけれど。

まず、この時代の高校生として、彼らの言動や動きがずいぶん、幼く設定されてないかなあと思ったりした。楽しそうな動きをしていたし、また講評終わりで質問を受けた際にも「もっと大きく、明るく演技をさせるには……」と演出を担当した方(生徒)が悩んでいたけれど。

その「大きく/明るく」を意識したのは、中盤で戦争のパートに入るところとの対比としてそうしたかったのかなと思った。

つまり、戦時パートは暗くかなしい。だから、現代を明るく見せたい、と。

だがその時点で、つまり「戦時中は暗く重厚に見せなければ」というところにとらわれすぎているのではないか。なぜそう思うかと言えば、「戦争というテーマをちゃんと伝えよう」という意識が強く働いたのかもしれない。

それは、講評でも審査員の大池さんが使っていた言葉のいうところの「最短距離」でやろうとしすぎていなかったか。

「戦争はつらいもの、2度とやってはいけないもの」と、最短距離で考え、「だから重く、重厚に」と最短で「伝達」しようとしてしまっていなかったか。

それらの「最短距離」は細かな演技の端々にも感じる。

「ご飯を食べているシーンだからご飯を食べている動き」の最短として、マイムで表現するにも、どこから箸が出現して、お椀が出現したのか。手はそれでいいのか。それはどんな量のものなのか。目の前のものを見もしないで、「テンポよくありたいから」と、次のセリフを言っていなかったか。

その、「わかりやすく伝達しなければいけない」と言う事にとらわれてまで、人間性が省略されていいのかどうか。キャラクターが、テーマの伝達の為に存在させられて、それでいいのだろうか。

だから「明るくなくてはいけない」「空間を大きく使って演技しないと伝わらない」「戦争の悲惨さを伝えなければいけないから、現実のリアリティにとらわれて間を作って停滞させてはいけない」みたいな演技になってしまってはなかったか。

こうした「伝達しなければならない」という大目的による、最短距離での省略……つまり人間性の省略は、あっていいのか。

人間の体から出る反応、体の無駄な動き、ノイズを、大目的によって排除すること。

それこそが、かつてこの国で起きた戦争による、人間固有の感情や動きの排除ではなかったか。

脚本事態も、そういう「大空襲の悲惨さ」を伝達しなければならない、という大目的にとらわれて、最短距離で構成されていると思った。

というのも、戦時パートにて演じられるシーンが出来事の列挙で、その出来事をキャラクターたちの固有の感情が動く前に先へ先へと進んでしまう。

「悲しい」が表に出てきた瞬間に次へ。「お腹がすいたなあ」が表に出てきた瞬間に次へ。「大事な話がある。戦争反対だ、生きなければ」というメッセージが出てきたらもう次へ、空襲へ。

キャラクターの、固有の感情が出る前に、伝達されやすい「悲しい」「大事だ」「お腹すいた」「死んだ」が記号の様に表に出される。

これでは、個々のキャラクターの感情が出しようがないのではないと思う。

脚本上、俳優は、その場にそぐう「わかりやすいリアクションすること≒大きくわかりやすく(明るく/暗く)伝える」しかできない。「演技」がしようがない脚本に見えてしまう。

そんな中でも、「戦時中のスローガンのカルタで遊んでいるシーン」に、キャラクター固有の空気が垣間見えて、素敵なシーンであると思った。

なぜここが良かったかというと、多分、カルタをさせているお兄さんが、妹たちを見つめているその眼や感情、控えめで落ち着いた物腰の雰囲気が、「何かを伝達」するとかではなく、ただそこにいて、人間として妹たちを見ているように見えたから。

だけど妹たちの口から出てくるカルタの読み上げの札は、戦時中のスローガンであり、それを口にして、カルタを取って、喜ぶ、無邪気な子供たちの姿である。その残酷な時間を、「ほほえましく見つめている」というときの、緩い身体。

楽しさ美しさかわいらしさと、戦争という状況の、そのはざまに居る、記号化されないニュートラルなたたずまいで、ただ居る、というのは、演劇という、身体を使わないとできない表現、演技だよなあと思ったのでした。

あとラスト、照明がゆっくり、ゆっくり、いままで切れ間なく進んできた演劇の時間からすれば長く変化していく夕日にかわる。その時間の使い方がとてもよかった。

それは、テーマとか、最短距離での伝達とは違うところに夕日が沈む時間というものがあって、そして、それを操作する照明操作担当(たぶん生徒の人だとおもうけど)の人のフェーダーを動かす指が、ちゃんとこの舞台に参加しているのも感じられて、とてもよかったです。

次は、こうした「最短距離での伝達」というものではない体の動かし方、おもしろさを考えてみては如何かなと思った次第です。

②都立江北『威風堂々お父さん』

こちらは生徒創作。リストラ寸前で社内いじめにあっているサラリーマンお父さん・田所が、とある精神クリニックに。ここでは夢の世界に入り込み、思うがままに操作できると言う。彼は夢の世界で高校時代にダイブし、死んでしまった妻にもう一度出会おうとする……というお話。

冒頭出てくる主人公・田所の、「何か面白いことがおきそうな感じ」を登場から予感させる「変なやつが出てきた!」感のわくわくがあってとてもよかったなあ。

けども、全編、分析すると、この人はあくまで「異世界の中に入る、ある程度普通っぽい人」でないときついのではないかなあーとも。

このお話の基本構造は、「主人公の田所が夢の世界という異世界に入り、限界を超えてでも過去の自分と妻を救い、やりなおそうとする」というログライン(一言でいうとどんな話かまとめ)になる。

つまり観客は、この主人公の田所を介して、夢の世界という異世界を旅していくわけだけど、その時にこの主人公のリアクションで、この世界の変さ、夢さ加減、現実とは違う特殊なものであることを分かっていく。

それが、序盤の方でも田所までボケてしまうと、基準が分からなくなる……どういうことかというと、観客にとってこの世界は、「変」なのか「当たり前」なのか「笑い」なのか、とても伝わりづらいのだ。

例えば冒頭の医者と看護師のシーン。掛け合いそのものはとても軽妙に、面白くテンポ良いセリフになっていて、とにかくずっとおかしな、笑いどころ満載で話しかける。

で、そこで田所までおかしなことをノッていると、そもそもの設定である「辛い現実からなんでもできる夢の世界を見る」というシークエンスが生きない。

ここで田所は、構成上ボケる主人公ではだめで「夢の中に入れる装置を使う治療をする怪しいクリニック」に対して、ツッコミを入れたり、恐れたり、それでも、平凡だけど威風堂々偉大なるお父さんが、自分の命をかけてここに頼って、夢の世界へ行く、という決意を提示しなければ。

ただ、「ボケるな」というのは「まじめにやれ、シリアスに深刻な雰囲気を纏え」ではなくて。

設定上田所は「リストラ寸前で、社内いじめに遭い、尻コピーをとられてしまう」ような人間である。

このエピソードを、田所を演じた俳優は、とてもテンポよく、そして半ば自主的に、積極的に……「お客さんに向けて笑ってもらおうとする感じ」語っていたけれど、そうやって分かりやすく、ボケてますよ、笑いどころですよ、面白いでしょう、という感じで演じられてしまうと、先の設定が生きない。

序盤で田所が観客に本当に伝えなければいけないことは「本当に自分の好きな夢なんて見られるんですか?」というセリフであって、それを伝えきれずにイジリー岡田いじりに乗ってしまっては、よくなかったんじゃないか。

主人公田所の設定にしても――「大人の男性がいじめに遭い、尻コピーをとられる」を、目先の面白ワードを押して「面白いんですよ」という押しつけをするのではなくて。ちゃんと役に、キャラクターに、つまり「人間」として演じる。その方が、演劇として強く印象に残ったんじゃないかなと思う。

ちゃんと、大人の男性として、恥を忍んで、苦しい顔をして「尻で……コピーを……とられたんです……!」という方向でやれば、後半の展開や、本人の切実さ、そして「尻コピー」のばかばかしさもより伝わったのではないか。

そうしたことは、全編、全キャラクターにも言えることだと思った。全員ボケで、全員オチの部分だけ強調しているように見えた。

セリフ自体は軽妙で面白みがあり、笑いが好きな方が書いたのだろう。随所にセンスも感じるし、文章として面白いところが多い。

だが、笑わせる、面白いと思ってもらうのは、そのセリフをテンポよく羅列させるだけでは、それは「言葉」で笑わせようとしているだけであって、演技として心をつかめない。フリオチの「オチ」の部分だけ、テンポよく強調されている感じになってしまうと、こう、一発芸がずっと続いてしまう感じに見えてしまったんだよなあ。

「フリ」……この場合で言うと、「この人物はどうしてこんなことを言っているのか」「どんな人なのか」が足りないように思えて……。

わかる。

こういう脚本や演技を、俺もやってた。

わかる。とても怖いのだ。

ずっと面白いことを言わないと、強調しないと、前面に出さないと、サインとしてわかりやすく提示しないと、退屈と思われてしまうかもしれない――と思ったのだろうなあ、と……一方的に想像してみた。

それは、登場人物がしきりに「わたしって××ってキャラだから」「わたしって〇〇って言われてるの」みたいに、自分で自分を規定するセリフが妙に多いのも、「先にキャラクターからセリフで伝えて説明しておかないと判らないかもしれない」と、その恐れがあるからだろうなあと思った。

これではフリにならない。

これでは説明であり、やっぱり点になってしまう。

面白いって、観客に対して一方的に「面白スイッチ」を連打すればいいってものではないのだ。

同じように、後半突然「感動させようとする」のも同じで。

それら一つ一つの演出はなかなか目を見張るものがあって、パネルが動いて、人物が夢の中を疾走するシーンも見ごたえがあるし、妻だと思っていた人物がいつの間にか現実世界に残してきた娘に代わるなど、構成の妙もある。

ただそれらも、「フリ」がない。連続性がない。点として、瞬間で突如起きていることに見えてしまう。人間がそこになくて、「感動させようとしている何か」の連続になってしまう。

そして、心の動きはすべて、長いセリフで表現されてしまう。それはどんなに情感よく、上手く演じられていたとしても、後付け説明になってしまう。

その心の動きは、セリフではなく出来事や動き、やりとりで表現されるべきだったのではないかなあ。

と――たくさん批判的っぽく書いたけど、本当、細やかなところにセンスがあって、それはセリフ回しや構成や演出の技とかそういうところがとてもいい。

とてもいいはずなのに、それが見てる側の手ごたえにならないのは、本当、とにかく「恐れ」があったからではないかなあ。少しでも停滞することを恐れている。少しでも「ウケない」時間や、「わからない」と思われる事を恐れている。全部説明し、強調し、押さないと、「面白くない」と思われる――みたいに、恐れてないか。

ウケをとるには、フリとしてウケない時間が必要だし、感動させるためには、点ではなく、その前からの必然性、ちゃんと「人間」として連続性があるかどうかがとにかく必要だっ――と、僕もそれになかなか気づけないし、今でも、ほんと、ウケようとして、ウケようとして、焦って、怖くて、怖くて、ひたすら、ボケてしまって、わけがわからなくなることをひたすら口走ってしまうのは、こう、……講評の時の僕の振る舞いを見てもらえればわかると思うんですが……なんであんなに、変な感じなんでしょうね私は、余計なことばっかり言って……。怖かったんですよ。人様に講評するってことがなあー……。

でも、ちゃんと見ています。観客は。

ボケですよ、感動ですよと言われなくても、ちゃんと見ます。

そして僕は見ました。そしてこの高校が面白いという事はすぐわかった。見てるから。面白いから。

最初の田所役の俳優が出てきて、ただその第一声で、ちゃんと練習し、考えてやってることは、少しでも見れば、わかります。ワクワクしたもの。

そういう、ポテンシャルはあるし、センスもあるので、次は、フリのための停滞の時間を恐れず、観客側の登場人物だけはせめて「人間」としての連続性をもって、作劇してみてほしいなあと思った次第です。

あ、あと後半の壁がわーってうごくのスーパー良かった! よかったよ! よかったー! よかったー!

③都立足立 『夢のち晴れ』

こちらも生徒創作。なかなか尖った設定で、厄災のように「夢が降ってくる」世界。その世界では「効率的」であることが是とされていて、学校機関では非効率であることを排除する教育がなされている。ただ降ってくる「夢」に魅了された人間は「ユメコ」と呼ばれ、場合によっては隔離施設――ゴミが散乱する中でごろんとただ寝かされているような――場所に収容されるという。そんな世界でのお話。

と、上にそんな感じの設定をかきましたが、これ正確かどうかわからない。というのも、おそらくこれを作った人の美学として「設定をキャラクターに説明させない」という方針があるように感じ、やや複雑な異世界の空気は、すべてやり取りの中で垣間見られる。

この濃密なつくりに、とてもうれしくなったなあ。

うれしくなる一方で、でも、説明していないところからくる伝わらなさはあった。それは設定云々ではなく、「この人物はいまどこにいて、なんでここでこんなことをしゃべっているのか」みたいな、具体的なところだ。

中幕を有効的に活用して、中盤で登場するショッキングな隔離施設なシーンが奥に美術と共に配置されており、その他のシーンは幕を閉じてその前で演じられる。

だが、シーンによっては、この場所がどこか説明されないまま、キャラクターたちのやり取りが始まっていたりする。

映画的なシーンカットで構成されていて、短いやり取りで場所が転じて、特に序盤は、学校なのか、道なのか、抽象的な心象風景なのか、回想なのか。目まぐるしく変わり、観客がどこを信じてみたらいいか、まして「夢」というワードがキイになっているので、全部夢の中の出来事なのか、説明をしない方針もあいまって、理解に難しいところではある。

や、「理解に難しいからだめだ」というわけではなく。その謎な感じを楽しめられる構成になっていればいい。

ただ今回の場合は、ある程度世界について情報が伝わってから物語を進めたほうがノれたんじゃないかなあ。

異世界を表現するむつかしさ。講評ではジブリ映画をたとえ話に出して説明したけれど、この手の異世界を観客と共有させるには「外の人」……「他者」を設定するとスムースだと、「風の谷のナウシカで、序盤ユパ様が出てくるじゃん。ああいう、村の外からやってきた人、みたいなのを設定すると複雑な世界の一端を開くことできるっスよー」と、なんか話した気がする。

そしてこの脚本にかぎらず、高校演劇では「外の人」の出現率が低い。「他者」がキャラクターとして出現しないなーって思う。

この作品もやはり、「外の人」がいない。中の人が、中の人同士で、苦しんだり、悲しんだり、勇気づけられたり、頑張ったりする。

中の人同士の会話だから、本来は「対話」が出現しえない。だからセリフをつくる時、演技をするとき、無理をさせてしまっている。本来、その関係性なら口にしないようセリフ、知ってるだろというセリフを、お客さんにわからせるために口にしなくてはならない、と考えてしまうからだろう。

説明台詞を排する、というセンスはとてもいいし、設定や世界観の物語もいい。

そこに、「他者」。外の人をイメージして、それを物語の中に組み込めたら、もっと楽に作劇や演技の組み立てができると思う。

とはいえ、他者なあ。

俺も最近会ってないしなあ、他者に。コロナになってから特に。

というが、現代で「他者」に出会うって、かなり難しいよなあ。それはネットで、「自分の感覚や考え方、立場の近い人」に容易に接続できてしまうからだと思った。そして、自分の事を分からなくてもいいような、関係ない人とは、リアルの関係を断つこともできる。それで日常問題もないし、気を遣う必要もない。

そうなってくると、「劇的なもの」の力は、弱まっちゃうのか。

いや、そう考えるのは古い考え方か。「他者と接続するむつかしさ」より、「近いけど、それでも他者である」という部分を発見したり、新しい考え方ができ、それを「劇」という形で表現できる、ということもあるか。

きっとそういう考え方で作られる劇は、私たちが今まで思っているような――「セリフがあって、登場人物があって、舞台設定があって」――というものとは、まったく違うものなのかもしれないなあと、思ったりする……という余談でした。

ただあと講評で「劇の作り手が劇中の世界の一つの正義に加担しすぎるのは、モダン(近代)じゃあねえなあ」と言う私だった。そういう意味で、ラストシーン、主人公に対して残酷な未来が提示されるのはよかった。かっこよかった。けっして世界は主人公に味方しないよ、というラストは。

ただ、劇全体のトーンとして、主人公の考えている事を分かりやすく全肯定するために、周囲の登場人物を暴力的にしたり教師や親が一方的に無理解だったり、主人公がいじめられる、つらいが、理解者にささえられてがんばる、みたいなシーンは、個人的にはどうかなとおもっている。それが演劇であればあるほど。

生身の肉体で演じる人間がそこにいて、それを単に、劇中の中の「悪」として落とし込むのは――モダンじゃあねえなあーと。別にモダンじゃなくてもいいけども。

それは、主張のために、そこに生身で存在している人間の善悪白黒を、創作の主が決めていいのかどうかという、これは僕の、考え方なんですけれどもね。

ともあれ、美学の詰まった演劇で、とても好意的に見たのでした。

④東京成徳大学『目取』

こちらも生徒創作。一人の生徒がいままさに自殺しようとしている、その時謎の女の子が現れ、「目が欲しい」とその目を奪おうと近づき――みたいなシーンが、実は高校の演劇部の中のお話でした、と。そこからその演劇部で「死」をどう扱ったらいいか、さまざまな自殺のシーンを演じてみるが、同時並行で部員の一人が最近様子がおかしい。

実は彼女は死に至る病が現実にあって――という、ね、なかなか構造として面白いでしょ?

ちょうど審査員控室で「高校演劇って自殺を題材にするところが多いね」という話をしていたところに、このお話があって。まさにジャストタイミングだったなあ。

この「演劇で死を扱う」事に対する疑問を題材にする、というのがとてもセンスがあって面白いし、またこの高校、演出の小技というんでしょうか。シーンを引き立てるちょっとしたところに、カッコイイ仕掛けが多い。

一番カッコよかったのは、劇の序盤でラナンキュラスという花に触れるところがあり、花言葉は「あなたの魅力に目を奪われる」ということが会話の中で説明される。

そして劇の中盤あたりで、部員たちの話が進行しているさなか、一人の生徒がその輪からはずれて、上手に飾られたその花のところに行き、無言でその花を見つめる。

その、あえて言葉にせず、皆が死について議論をしているところに一人、「目を奪われる」花を見つめているというところに、とても演劇の良いところが出ているなあと思った。すごくかっこいいし、無言で花を見つめていることが、表現になっている。これは素晴らしかった。

「死」をどう劇で扱うか、という命題に、演劇部員たちが次から次へと、「死」に関して即興劇を行う。それと同時並行で、現実の部員の「死」がすぐそばにある事、自身の祖母がコロナで死んでしまったことなどが語られたりする。

劇構成としてかなり素晴らしいが、ただ実際の演じられ方が、やや惜しい。

というのも、「劇中劇」のトーン……リアリティレベルとでも言うんだろうか、それと、「実際に演劇部でおこっていること」のパートの演技レベルが、あまり違いがないように感じてしまった。

劇中劇で扱われている死の考えかたと、劇の中の「現実」が同じようなものでは、この構成が効果的ではないように思える。

単純に、もう少し「現実の演劇部員パート」は、もっとリアル寄りの演技をしてもよかったのではないか。

例えば、「最近よくトイレに行く女子部員」に、リアルではそんな風に無神経に仲間内で話題にするだろうか。

例えば、ネットニュースを見ながら演劇の稽古をしている人が、他人が稽古中スマホを見てるのにつっこむ、というところを、誰もツッコミをいれないのだろうか。

例えば部員の病気を知った時、そんな風にすぐに、言葉が出てくるだろうか。誰かをすぐに責めるだろうか。

そして、もっとリアルに死について、もっと、もっと、考えて、リアルに踏み込むとどうなってただろう。

死について、本当に部員同士で口にするとき、それは、どんな距離感で、どんなタイミングで、どんな風に口にできただろう。

実際、この劇をやるにあたり、演劇部内で「死を扱う事」について相談したこともあったと思う(講評でも質問したけど、たしかうなづいてた)。

その時のトーンと、この劇で扱われていたトーンは明らかに違うと思う。

や、リアルにやることが正しい、とは思わない。ただ、考え方の緊迫度は、もっと持っていてほしい。

これではまだ、これでは劇の中の演劇部員が疑問を持つように、「死」の扱いが、劇の単なる素材になってしまってないかと思ってしまう。

一方で、現実、なんで私たちはこんなに、死を語らないんだろうなあ。

最近、私もお葬式に行った。

お葬式の最中、涙をしたり、泣くことはあった。

斎場から火葬場に行くバスの中、みんな和やかだ。亡骸を焼かれている時、40分ほど待合室で休憩している時も、だれも「死」そのものを口にはしないなあと思った。

お葬式でも、斎場でも死は口にしない。いったい私たちはどこで、死を思ったり、考えたり、口にしたり、議論できたりするんだろう。

演劇はそのためにあるのかなと、この劇を見ながら、ふと思った。

私たちが普段口にできない、死についての思いや考え方を、私たちの代わりに、考えて、口にして、話してくれている。

様々な理由で、死について、いま、口にすることができなくなってしまった私の代わりに、この人たちは舞台で生きてくれている。

演劇があってよかったなあと、高校演劇の審査員を引き受けて、見てよかったなあと、本当この芝居をみて思いましたよ。

だけども、私事はさておいて、審査員としてクールにこの劇を見たとき、死について、生についての思いに、応えられるだけの質量を持った演劇であったかどうか。

足りなくないかなあと思った。

それは「重く受け止めろ!」とかそういう事ではなくて。考えた形跡が足りない。

もしかすると、ややもすると、「センスかっこ良く見せよう」がちょっと先行しているところはなかったか。や、いい。かっこよさは無限にかっこよくていい。

ただ、それに匹敵するくらい、劇中の登場人物の死に、現実に弔いを経験した人を超えるくらいの、思考は寄せられていたかどうか。

いいお芝居だったからこそ、そしてつい最近、弔いを経験した身は思うところだったなあ。

でも本当、端々にカッコよさ伝わるお芝居でした。

そして、カッコよさ以上に、その劇を使って考える、思考する、その思考の量が、理屈にするとかセリフに込めるとかじゃあ、ない方向で、表現されるようになるとよいなあと思いましたよ。

さてそんなこんなで初日は以上。

続きは、今抱えている原稿が書き終わったら書きまーす。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?