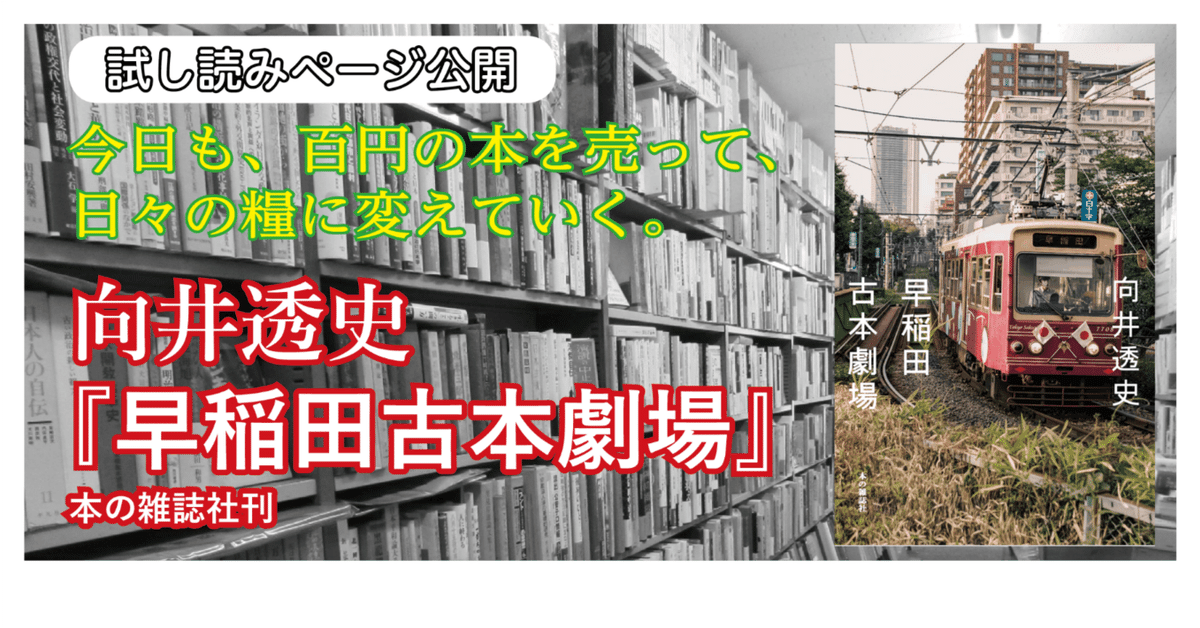

向井透史『早稲田古本劇場』試し読みページ公開!

早稲田の古本屋「古書現世」二代目店主が綴る、2010年8月から2021年12月の日々。帳場から見た本と人の物語。『古本』には、必ず人の気持ちが宿っている──。

まえがき

一九九一年に高校を卒業してすぐに父親の古本屋で働き始めた。店番などの他に、卒業式の一週間後に何をするところかも知らないままに神保町にある業者の市場で週一回働きはじめて古本屋としての一歩を踏み始めた。もうキャリアも三十年を超えてしまったのだなぁと改めて思う。

入る前は古本屋の生活はとても静かなものだと思っていた。店主もお客さんもおとなしく知的な雰囲気の方々ばかりなのだと。しかしながらいざ入ってみると同業者はとてもクセが強い人が多く自分がずっと柔道部として関わってきた体育会系の雰囲気に近く感じた。初めて行った古本市では年配のお客さん同士が怒鳴り合ってケンカになっていたり、何かすごく恐ろしいものを見た気になったりもした。自分のような十代の古本屋なんて周りにいなくて、年齢が近い人でも十歳くらい上の人が当たり前の世界で、市場の度に真夜中まで飲みに連れて行かされてふらふらになっていた。当初はとんでもない所に入ってしまった、と気持ちが落ちた時もあった。

店番は店番でまたありとあらゆることが店頭でおきた。スーツ姿で鎧兜をかぶった人が目の前に現れた時は動きが止まった。普通に立ち読みをしているだけで行動に不思議なところは無い。とはいえ鎧兜をここにつけてくる状況はどうしても思い浮かばない。店というのはまさにストリートの延長なのだなと思うことが次から次へと起こるのであった。決して広いとは言えないうちの店ではあるけれど、そこは様々な人間がありとあらゆる人生を披露する舞台なのだと思うようになっていった。自分は帳場と言う特等席からそんなたくさんの出来事をずっと見て楽しんだり哀しい気分になったりと感情を揺らしてきた。

この本はそんな帳場から見てきた二〇一〇年夏から二〇二一年末までの約十年間の「古書現世」という古本屋の記録です。様々な人間模様を楽しんでいただけましたらと思います。

それでは早稲田古本劇場、開幕です。

二〇一〇

灼熱の早稲田砂漠で

八月某日

早稲田という街は大学の街であって、大学が休みの季節はどうしてもつらい。ぼーっとしていると、無人島で店を開いているのではないかと思うことがあるほどである。それこそ、岩の間からしずくがポタポタと落ちてくるのを掌で受け止めるように、外に出ている百円の本を売って日々の糧に変えているというのが今の自分である。

このような時に、ついつい時期がとか不況がとか他のせいにしてしまうのが個人店主にはありがちだが、やはりどこか変わっていく、レジの中からは見えにくい変化を感じ、それを商売に反映していかないといけないのだろうな、とは思う。

わかっていながらどこか「そこそこ」でやっている自分がいる。今、ギリギリで暮らしているだけで、何も貯蓄できない日々を続けていけばどこかで破たんが来るのだ。

昭和初期の本が売れた。あの戦争も抜け、価値観がどんどん変わってきた時代を通ってなお今、「商品」として流通している。そんな本を手に持ち眺めていると、溢れるように希望や不安が出てくる。閉店後の店内で、人知れず本に気持ちを寄りかけている。

残業が終わったあと、ふと思いついて、小さな扇風機を買った。

八月某日

ふと外の百円均一ワゴンを整理していたら、店猫ノラが亡くなってだいたい一年経つんだな、と思いだした。

名前のままにノラ猫だったのだが、うちの店に住み着き、約十年をともにした。生きている招き猫としてお客さんにも随分可愛がってもらった。ほぼ老衰で亡くなったのだが、当時、お客さんや知り合いにどう告げていいのかわからず、記録を残すことを忘れていて、今となっては命日がいつなのかはわからないのだ。

が、お盆があけてすぐだったような気がする。立てなくなったノラが急に立ち上がり、死に場所を求めて出て行った、あの夢のような一日はいつなのか。でも、そんなことはどうでもいいような気がする。あのシーンが刻み込まれていれば、それでいい。

閉店後、トボトボと歩いて近くのスーパーへ行った。一割引になっていた一番安い刺身と、やたら安い缶チューハイを買った。たった数百円だけど、ちょっとだけノラと会っているつもりになる宴。刺身をそのままあげると、ツマを散らかしていたことを思い出す。今年はね、暑いぞ。まだ、終わらないよ、夏は。

八月某日

月末間近の、内臓のねじれたまま戻らないような感覚がやってきた。五万円を何度も数える。数えている間に六万円にならないか。そんなことを考えている古本屋番町皿屋敷の日々である。

八月というのは大学が休みで安定がない分、たまに遠方から「わざわざ本を買いに来てくださる」お客様もいるのだ。そして、今日はそういうお客様が来てくださったのであります。

「本、送ってもらえる?」というや目の前に本の山ができていく。スカイツリーが高くなることに興味はないが、こちらの高さは気になってしようがない。たくさん買っていただいてお客様を見送る。

しかし、恐ろしいものだ。その後、気づくと自分は昼過ぎなのに店を閉め始めており、シャッターも半分閉めていた。満足してしまい無意識で「今日はもういいや」と思ってしまったらしい……。どんだけ志低いんだ、自分。

八月某日

暑い。いつまで暑いんだ。こう暑くては売れなくて当たり前……といいつつ冬になれば寒いから売れないと言うわけなのだが。ある古本屋さんが涼みに店内に入ってきた。

「メシ食ってきたけど、どこも人いないねぇ」

「我慢の夏ですよねぇ」

「俺も年のせいか暑さのせいかここ最近忘れ癖がひどくて」

「何忘れたんですか?」

「そうだねぇ……最近だとそうだなぁ……本の売り方とか」

終わらない夏に、こんな会話をしている。

夜が消える日々よ

九月某日

古本屋にとって、本を買ってもらうことはもちろんであるが。売っていただくこともまた嬉しいものである。ましてや。この時期に話がいただけるなんて。「引っ越しで思い切って大量に処分するので、数回にわたって来てほしい」と聞いて、心が海を割ったモーゼ状態に広がる。

古本屋の組合に入っていると、全国各地にある古書市場で本を買えるのである。売るのも古本屋。組合加盟店は。お客様から買ったもので不要だと思ったら市場へ出品、それをほしい業者が買うというように、本が無駄にならないように流通するシステムがあるのだ。

とはいえ、昨今はチェーン店の古本屋に内容に関係なく売ってしまう人も多く、組合加盟店の流通にのらない古本が増え、市場でいい本を集めるのも一苦労なのだ。そんな現状にお客様から声がかかったのではしゃいでしまったというわけである。

さらにそれだけではなく、自分は十月、「死の古本市ロード」が待っている。一日から十九日まで、ほとんど全部が三つの古本市によって埋まっている。年間スケジュールの都合なのでしようがない。この三つの古本市で必要な冊数は、約五千冊ほど。気が遠くなる数だ。本が集まらないと焦っていた自分にとって、買取依頼がいかにうれしいか、わかっていただけるだろうか。

九月某日

買取一回目。もうアパートにはほとんど人がいないのだとか。エレベーターなしの三階はとてもつらいが、そんなこと言ってられない。お客様が何十年かけて本を手に登ったであろう階段。自分はその月日をこえ、数時間で車一台分の本を下ろす。値段は最後に一括で告げてほしいとのこと。その前に必要なら売ってもいいそうだ。それはありがたい。

店に戻り、査定しつつ、本をクリーニングして、値札を貼っていく。シャッターの向こうに新聞配達の自転車のブレーキ音を聞き、もう朝が近いのだと知る。時間との闘いが、はじまった。

九月某日

前回の二日後、買取二回目。同じように本を縛りどんどん下ろし、車に積む。目の前の中国学生寮から、何人もの男女がこちらを見ている。こんなたくさんの本を運んでいる自分が珍しいのだろう。手を振ったら、四人中三人の顔が引っ込んだ。残った女の子が一人、ちょっと躊躇してから手を振ってくれた。整理して片付いた場所に、また本が大量にやってきた。今日も残業だ。

九月某日

値つけがどんどん進む。順調だなぁ、と思いつつも、あまりにも店が暇だから仕事が進んでいると気づき、せつない気分になる。

えーい、とレジからお札を抜き、コンビニで缶ハイボールを買ってきて飲み始める。鼻歌が出始めて、また順調に値つけが進む。単純でよかった。

九月某日

十月「死の古本市ロード」の一発目、「早稲田青空古本祭」前の最後の買取三回目。正直、店はもうゴミ屋敷のようになっている。帰ってきてすぐに値つけ。もともと夜型だけど、さすがに一週間近く睡眠時間を削り、ひたすら本の値つけというのは心が折れそうだ。でも、青空古本祭は年に一度のお祭りで、わざわざ遠くから来てくださるお客様もいるのだ。ここはどうしても妥協したくなかった。恰好つけているが、売上が取っ払いだということです、正直言いますと……。

九月某日

「早稲田青空古本祭」の会場である、早稲田大学そばの穴八幡宮境内にテントが建つ。いよいよ明日、本が運び込まれる搬入日。静かな神社が本で埋まる。そわそわして夕方に会場へ。木々の間から白いテントが、まだ少し恥ずかしそうな感じでポツンとあった。

毎晩格闘している古本たちが並ぶ舞台。その興奮を店に持ち帰る。日付が変わるころ、最後の一冊に値札を糊づけした。あー、やりとげた。始まる前に満足感に包まれたのは久しぶりだ。いざ、読書の秋。

九月某日

雨の月末。明日から早稲田古本屋街、年に一度のイベント「早稲田青空古本祭」。早稲田大学文学部前にある穴八幡宮の境内で毎年十月一日から六日の日程で開催される。今日はその陳列作業である。屋外イベントの敵である雨が、昨日建てたテントで音楽を奏でている。

このイベント、「青空」という名前がついているのに、毎年雨雲とやたら仲がいい。本の天敵、水が落ちてくる環境の中、駐車場から、台車にダンボールとビニールシートで防水してから会場の中心にあるテント下まで運ぶ。落としたら商品としてアウトなので、慎重に、しかし迅速にやらねばならぬ。

全員分の荷物がテントの下に運び込まれた。すでに並べられているラック棚に本を入れていく。明日の予報だと、少なくとも午後は晴れそうだ。みんな、黙々と本を並べている。テントに当たる雨音だけが響いている。手が滑って、棚の本を平台の上に落としてしまった。バタンの音と共に、店主の視線がすべて自分に向いていた。

怒涛の秋シーズン

十月某日

朝起きて、窓を開ける。すでに雨の感じは消えていた。いよいよ「早稲田青空古本祭」初日である。初日の朝、高揚感を隠しきれずに自転車をいつもより速くこぐのは何年やっても変わらない。

始まりは例年に比べるとやや静かだった。ありゃりゃ、と思っているうちにお昼を過ぎて人が増えてきた。初日はお客さんが多くて、なかなか棚を直せない。

ようやく午後二時ごろ、落ち着いてきたお客様の背中の壁をすり抜けて、空いた隙間をつめていき、平台の一番手前にドカンと空きスペースをまとめて作る。ここに台の下から縛った本をほどいてどんどんつめていく。丸々一列ぐらい空くと(百冊ちょっとか)、スカッとした気持ちになる。この瞬間の気持ちよさを求めて張り切って準備をしてるんだからなぁ。

十月某日

古本市にも「経費削減」はもちろんあって、屋外イベントである青空古本祭には夜警が必要なのである。以前は学生バイトを頼んでいたのだが、それなりの出費。古本屋の若手でできるんじゃないか、ということになったのだ。で、今日が自分の当番なのであった。帳場のあるテントにだけ電気を点けて一晩過ごす。

長い夜の寂しさを紛らわすために友人を呼んで酒盛りなどしてみたのだが、日付が変わるころにはお開きになり静寂が戻ってきた。なんでこんな日に雨なんだろうな。寒いな。木机をベッドにして横になって、テントの幕の下からちょっと見える雨の滴の跳ねる様子をずっと見ていた。

十月某日

昨日、無事終わった古本祭の最終的な片付けが午前中にあった。いつもなら一息いれる時なのだが、日程の都合でなんと今日の夜、明日からはじまる高田馬場駅前にある総合レジャー施設BIGBOX一階での古本市の搬入なのである。

六日間が終わったら、また一週間の催事。まさに貧乏暇なしなのだ。気をゆるめたら、体が粉々に砕けそうだ。がんばるべー。

十月某日

朝九時半集合、夜九時半解散の古本市も、いよいよ最終日だ。疲れもピークのはずだが、日常と違い規則正しい生活のせいか、いつもより体調がいいような気さえする。秋の古本市シーズン前にお客様から買わせていただいた本がよかったので、売上もよかった。結局、餌さえあれば張り切る、わかりやすい体なのであった。

翌朝、ひさびさにゆっくり寝るぞ! と寝たのだが、きっちり古本市出勤時間に起きてしまった。

十月某日

実はまだ古本市が続くのであった。神保町の古書会館で開催の定番古本市。三日間。こんな時に限って、いつもなら二日間だけ出ればいいのに三日間出ることに変更になってしまう。気づいたら月末近くだ。しかし、ここまで店を空けると、もう自分の店が懐かしい。もうすぐ、戻るからね。

貸した本の行き先は

十一月某日

古本の買取で千葉までやってきた。たまにお店に来てくださるお客様で、先日ご来店の際に買取依頼を受けたものである。昭和の雰囲気を保つ味のあるアパート一階で、取り壊しが決まり引っ越すのだが、こんなに本を持っていけないので整理するとのこと。

その数、六百冊ぐらい。厳選されており、無駄な本がない優良書ばかりである。査定して十万円と告げるとOKをいただいた。棚から本を出してひもで縛っていく。ご主人、その光景をじっと見ておられるのだが、急に「あのぅ」と声をかけてきた。

「ひも、一文字の縛りでほどけないんですか?」

自分は、本を二十冊ちょっとを積んで、そこにひもを三回まわして縛る。ちゃんと縛れば、十文字にするより安定度が高いのだ。ひと回しごとにひもをキュッと縛るのがコツである。ひもに張りがあるとちょっと揺らしたぐらいじゃびくともしない。

それを見たご主人、残った本もそうして運んだら楽しそうだ、ということで、教えてくれないかということに。

というわけで買った本で練習。何回かやって、ご主人もかなり縛りができるように。「いつでも古本屋になれますよ〜」と言うと嬉しそうなご主人。

全部縛り終えて、お金を払おうとしたら「縛るの教えていただいたのでお金はもらえない」とおっしゃる。でも、そういうわけにもいかないではないか。

払う、払わないで押し問答の挙げ句、五万円だけもらってもらうことになった。でも、あれだけで五万円分の授業料なんて高いよなぁ。で、どなたか縛りから教えるから五万円くれませんか(いないだろ……)。

十一月某日

酒臭いおじちゃんが紙袋を持ってご来店。どこかで拾ったと思われるアダルト雑誌が中に。

「にーさん、エロ本買ってくれんの?」「うち、やってないから買えないですよ」「ふーん。なんか、にーちゃん、やらしそうな顔してるから買ってもらえると思ったんだけどな」

なんてこと言うんですか……。

十一月某日

「第九回鬼子母神通りみちくさ市」当日。自分の所属する団体「わめぞ」と、副都心線が通って注目されはじめた雑司が谷商店街「鬼子母神通り商店街」が組んで開催する一般参加型の古本マーケットである。「商店街が一日だけ古本街に変わる」というコンセプト。

今回は事前に雑誌や新聞でも紹介され、なにより先週末にテレビ東京系列「出没!アド街ック天国」で雑司が谷特集が組まれたばかり。はじめてこのあたりを訪れた時から考えると凄いことだ。副都心線開通前は、路面電車の都電をのぞけば、JRの最寄駅からはすべて二十分くらいかかる場所なのだから。

この日は本当に凄かった。街がパンクしそうだった。こういうのは「神様のいたずら」のようなもの。地道な活動が大事。これからの可能性をもらっただけなのだから。でも普段でものんびりした雑司が谷を、また見に来てほしい。

十一月某日

こんなことがあるだろうか。先に書いたひも縛りで五万円のお宅で買ったフーリエの『四運動の理論』という本は二巻組なのだが、下巻しかなかった。それが、その後、買取に行ったお宅で上巻だけが出てきたのだ。

後日、後査定だったのでお金を取りに来た後者のご主人が「Kの本、買ったんだって?」と。Kさんはひも縛りのあの方だ。なんとお二人は知り合いで、偶然うちに二人とも本を売ったそう。で、先の本、下巻はこの方がKさんに貸した本なのだという。

「やっぱこちらに売ってたんだな、アイツ。あったら焼き肉おごってもらうぞって約束してきたんだ、さっき」

偶然は恐ろしい。

師走の古本屋は

十二月某日

去年だったと思うのだが、店の近くに早稲田大学の留学生寮ができた。そのせいか、異国の若者がよく店に来るようになった。昼過ぎ、ふと眼を上げると、店の外にブロンドの髪をなびかせる美少年。その彼が微笑をうかべながらレジにやってきて、こう言った。

「ワタシハ、ドストエフスキーデス」

えっ、あなたが! やや動揺した後、もしやと新潮文庫の『罪と罰』を渡すと喜んでお買い上げ。あぁ、よかった。逆に西洋版大川隆法みたいのだったら面倒くさいし。

十二月某日

もう今年の終わりが気になるころである。レジの周りを見れば、なんとなくメモをして、用事が済んだのにそのままになっている紙の束があちこちにある。一応、書いてある内容をチェックしながら捨てていくのだが、間違いなく自分の字なのだが、なぜ書いたのかわからないものが多すぎる。「ギリシア ちんちん」って何……。ダビデ像の感想だとしても中学生レベルではないか。「ドラえもん ニューディール政策」「馬賊 小倉優子」もわからない。知らんぷりして全て捨てた。

十二月某日

学生さんと思われる男性二人が「こんにちはー」と来店。なにかしら、と思って黙っていたら、

「すみません、僕たち不景気と戦う小さなお店を応援する活動をしているものです。今日は店主さんに温まっていただこうと思いまして」

と小さなカイロをひとつ置いて出て行った。応援、というか逆に惨めな気持ちになってるんですけどこれ……。

十二月某日

入れ替えた、ということもあるのだろうけど、朝からもう気持ちいいぐらい店頭の百円均一の本しか売れない。まとめ買いでもなく、一冊ずつ売れていくので、開店してもう四時間になるというのに「百円です」としか口に出していない。レジの中も百円玉だけが、タンタンタヌキのなんとやらのように膨れているのであった。

慣れというものは恐ろしいもので、夕方、店内の二千円の本を持ってきたお客様に「百円です」と言ってしまう。貧乏怖い。

十二月某日

クリスマスです。個人の好みもありますし、なかなか本をプレゼントというのも普通の人には難しいもの(古本ならなおさら)。ところが、今年のわが店では、クリスマスが大活躍。少し高めの本を買われるお客様がみなさん「いやぁ、自分へのクリスマスプレゼントですよー」。ありがとう、クリスマス。

十二月某日

父親と議論二時間。で、一体何を議論していたかというと……大掃除の一環として蛍光灯を全部取り替えるか否かである。貧乏人は、ちょっとした出費にもうるさいのである。結果、三分の二を取り替えることに。

十二月某日

少し前に「本を送りますので買ってください」と地方のお客様から連絡があったものが今日届いた。ダンボール箱で四箱。しかし開けてみると古本一箱、みかん一箱、野菜諸々が二箱という……。「正月に食べてください」と添え書きが。食べ物の心配までしていただいてありがとうございます。

十二月某日

営業最終日。買取あり、それなりの売上あり、家賃を払い、ささやかだがお金も残り、年を越せそうだ。普通でいいのだ。それが幸せ。

目次

まえがき 4

二〇一〇 10

二〇一一 23

二〇一二 55

二〇一三 85

二〇一四 115

二〇一五 147

二〇一六 177

二〇一七 209

二〇一八 241

二〇一九 275

二〇二〇 309

二〇二一 343

あとがき 376

著者プロフィール

向井透史 (むかい・とうし)

1972年東京生まれ。早稲田の古本屋「古書現世」の二代目店主︒柔道に明け暮れる高校生活を送った後、なんとなく手伝っているうちに父親が独立開業した「古書現世」を受け継ぐことに。古本屋稼業三十年を越え、酸いも甘いも知り尽くす。著書に『早稲田古本屋日録』(右文書院)、『早稲田古本屋街』(未来社)がある。

早稲田古本劇場

向井透史

本の雑誌社

四六判変型並製 380ページ

定価(本体2000円+税)

978-4-86011-472-5

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?