隋の煬帝を怒らせたのは聖徳太子なのか?|御遠忌1400年で迫る古代史のカリスマの実像(3)

文・ウェッジ書籍編集室

今年は聖徳太子が世を去ってから1400年という節目の年にあたります(没年には諸説あり、2021~2023年が御遠忌の年にあたる)。聖徳太子と言えば、冠位十二階や憲法十七条を制定し、推古天皇の摂政として、遣隋使を派遣して大陸の文化や制度を積極的に取り入れたことで知られています。また、日本に仏教を広め、法隆寺や四天王寺などを建立した人物としても有名です。今年は1400年御遠忌の行事や法要などが各地で予定されており、奈良国立博物館と東京国立博物館では、特別展「聖徳太子と法隆寺」が開催予定。古代史のカリスマ・聖徳太子への注目が集まっています。

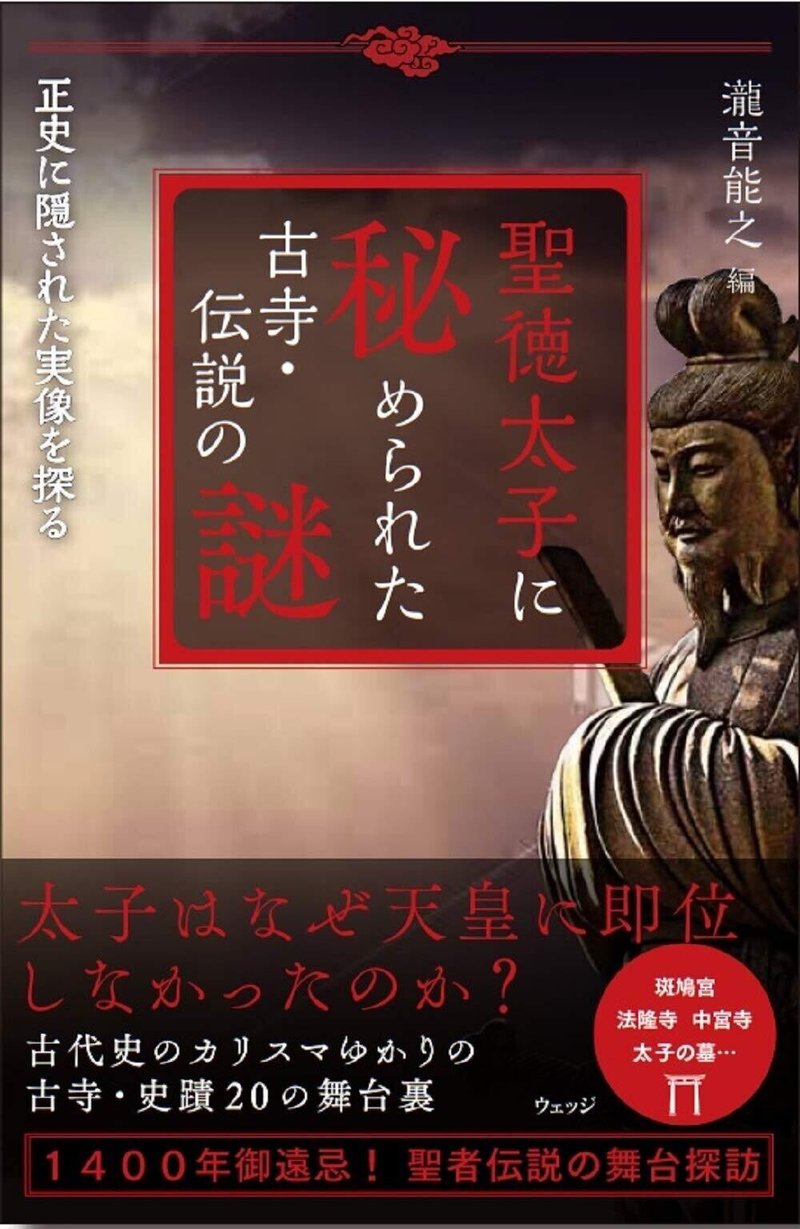

この連載では、駒澤大学文学部教授・瀧音能之編『聖徳太子に秘められた古寺・伝説の謎』(4月刊予定、ウェッジ)から、聖徳太子の実像に迫ります。

隋を激怒させた日本の国書

「日出ずる処(ところ)の天子、書を日没する処の天子に致す。恙(つつが)無きや」

『隋書』「倭国伝」に記録されている、倭国王から隋の煬帝(ようだい)へ送られた国書の有名な一節です。小野妹子(おののいもこ)を代表とする遣隋使が隋の都・長安に着いてこの国書を皇帝に提出したのは、推古(すいこ)天皇15年(607)のこととされています。

煬帝がこの書を見て激怒し、「蛮夷からの手紙のくせに無礼だ。二度と奏上させるな」と鴻臚卿(こうろけい、外務大臣に相当)に命じたというのもまた有名な話です。煬帝がはげしく憤ったのは、東夷の小国である倭国の王が中国皇帝と同様に「天子」を称し、対等の関係を結ぼうとしたからです。

隋の2代皇帝・煬帝(在位604年~618年)

煬帝を怒らせたこの国書については、しばしばその筆者として聖徳太子をイメージして論じられがちで、大国との対等外交を画策したのは太子だったと考えたくなりますが、太子が筆者であることを示す確たる証拠はありません。この手紙の送り主は、聖徳太子ではなく、あくまでも倭国王すなわち女帝の推古天皇だと考えられます。

聖徳太子に対しては、中国や朝鮮からもたらされた、仏教をはじめとする当時の先進的な文物を積極的に摂取したことから、大和朝廷の外交政策にも深く関与したと思っている人も多いかもしれません。

しかし、『日本書紀』や『上宮聖徳法王帝説(じょうぐうしょうとくほうおうていせつ)』を読むかぎりでは、太子が外交に深く関わった痕跡は、じつはまったくといっていいほどみられないのです。

遣隋使記事になぜか太子は登場しない

倭国と中国との国交は、5世紀後半に雄略(ゆうりゃく)天皇が宋に使節を送ったのを最後に途絶えていました。それをおよそ120年ぶりに再開させたのが、推古天皇でした。

しかも、雄略朝までは中国皇帝からの称号の授与を願う冊封(さくほう)外交でしたが、推古朝の場合は冊封を求めず、あくまで対等的な立場での国交をめざしていました。

北朝系の新王朝の隋が中国を統一したのは589年のことですが、その11年後の推古天皇8年(600)、倭国は第一次の遣隋使を派遣しました。難波(なにわ)の港から隋の都・長安まで、航路・陸路あわせて片道3カ月はかかったはずで、一行は数十人に及んだと考えられます。

その後、同15年、16年(2回)、18年、22年と隋への遣使が行われました。合わせると、遣隋使は6回に及んだことになります。最後の遣隋使(614年)の4年後には隋が倒され、唐が建てられています。

遣隋使派遣を介して大陸の制度や文物は積極的に日本に移入されました。また、遣隋使には何人もの学生(がくしょう)・学問僧が同行し、現地に残って留学していました。これらのことが、倭国の文化の発達や政治の改革に大いに寄与することになったのです。

ただし、同8年の第一次遣隋使についてはなぜか『日本書紀』に記述がなく、『隋書』に記されているのみです。また、同15年に煬帝に提出された例の国書については、『日本書紀』にはなんら言及がなく、これもまた『隋書』に記されているのみなのです。

同16年の8月には、遣隋使・小野妹子の帰国とともに隋からの使者として裴世清(はいせいせい)が来日し、飛鳥の小墾田宮(おはりだのみや)に入って書簡を呈上しています。前年、煬帝は激怒したにもかかわらず、答礼の使者を遣わしているのです。何か含むところがあったのでしょうか。だが、これらの遣隋使に関する『日本書紀』の記事にはとくに太子は登場しません。

小墾田宮跡とも言われる土壇(奈良県明日香村)

中国との国交再開に前後して、推古朝には同9年(601)から同11年にかけて朝鮮半島の新羅(しらぎ)との関係に緊張が高まり、新羅征討が計画されました。このときに太子の弟の来目皇子(くめのみこ)や当麻皇子(たぎまのみこ)が征討将軍に任じられ九州にまで軍を動かしていますが(来目皇子の死去などの事故が続いたため、征討そのものは結局中止になる)、これらにも『日本書紀』の記述からはとくに太子が関わった形跡はみられません。これを太子の考えにもとづくものとする見方もありますが、確証はありません。

かろうじて、同16年8月の裴世清を迎えた小墾田宮での式典には「皇子・諸王・諸臣」が参列したと書かれているので、聖徳太子もこの場にはいたと考えられます。

隋の使者が接見した「倭王」は太子?

一方で、隋との外交では太子が大きな役割を担っていた、とする見方も根強くあります。その根拠のひとつは、裴世清を歓待した式典でのやりとりにあります。

『日本書紀』はこの式典の様子を詳しく書いていますが、それによると、世清は小墾田宮に入ると前庭に進物を置き、二度再拝して「倭皇の朝貢と忠誠をよろこぶ」という旨の国書を奏上しています。その国書は阿倍鳥(あへのとり)が受け取って前に進み、さらにそれを大伴齧(おおとものくい)が受け取って大門の前の机上に置いて奏上。終わると、退出しています。

奏上を受けた推古天皇がその場で何か返答した様子はありません。この記述からすれば、世清は天皇と直接対面することはなかったことになります。当時の日本の外交儀礼の慣行では、天皇が外国の使節と直接会見することはまず考えられません。

ところが、『隋書』をみると、「その王、清(せい)と相(あい)見て、大いに悦び」と書かれていて、世清は倭王(天皇)の接見を得たことになっているのです。この矛盾をどう考えればいいのでしょうか。

ここから、世清と会見した「王」とは「摂政」の地位にあった聖徳太子ではなかったのか、世清は太子を「王」と勘違いしたのではないか、という見方が導かれてくるのです。終始通訳を介してのやりとりだったでしょうから、「ヒツギノミコ」として紹介された太子のことを世清が勘違いして「王」と思い込んだ可能性も考えられます。

そしてこのことから、朝廷の外交を所管していたのはやはり太子ではなかったのか、隋使歓待の儀式の指揮をとったのは太子だったのではないか、という見方も出てくるのです。

雷丘(いかずちのおか)とその周辺が小墾田宮の候補地として有力(奈良県明日香村)

――御遠忌1400年を迎える聖徳太子については、『聖徳太子に秘められた古寺・伝説の謎』(瀧音能之編、ウェッジ、4月刊予定)の中で、写真や地図を交えながらわかりやすく解説しています。ただいまネット書店で予約受付中です。

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。