【小鹿田焼のうつわ】人と自然のゆるやかなつながりから生まれる美(大分県日田市)

日本全国の“地域の宝”を発掘する連載コーナー「地元にエール これ、いいね!」。地元の人々に長年愛されている食や、伝統的な技術を駆使して作られる美しい工芸品、現地に行かないと体験できないお祭など、心から「これ、いいね!」と思える魅力的なモノやコトを、それぞれの物語と共にご紹介します。(ひととき2019年9月号より)

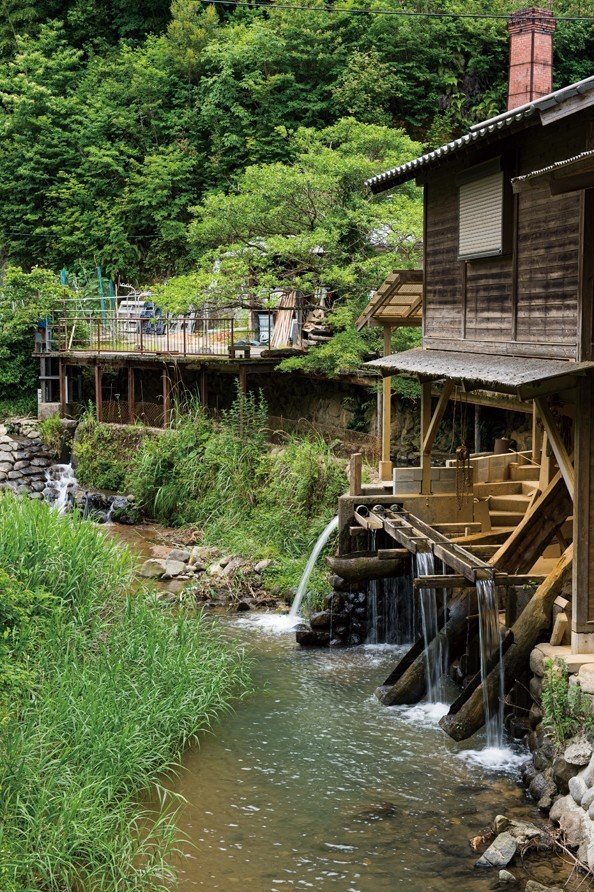

深い緑に抱かれひっそりと佇む仙境のような山里。静寂の中、時折聞こえる鳥の声と谷川のせせらぎが耳に心地よい。ゴトン、ゴトンという聞き慣れない響きは、陶土を砕く唐臼(からうす)の音。

谷川の水で動かす唐臼。「日本の音風景百選」にも選ばれている

日田市の北西にある小鹿田焼(おんたやき)の里の開窯(かいよう)は江戸時代中期。筑前国(現福岡県北西部)小石原から陶工が招かれ始まった。九軒の窯元が一子相伝で守る技法は、国の重要無形文化財に指定されている。

器の表面に道具で幾何学模様をつける「飛び鉋(かんな)」や「打ち刷毛目」、色釉薬を流す「流し掛け」などの技法が特徴だ。作品はすべて小鹿田焼といういわば共通ブランドで、作者の銘は入らない。

土の色を生かすモダンな幾何学模様、手仕事のあたたかみを感じさせる小鹿田焼

「小鹿田焼は土がすべて」と言うのは陶工で小鹿田焼協同組合代表理事の坂本工(たくみ)さん。飛び鉋や刷毛目の模様も、鉄分が多く焼くと黒くなる土だから化粧土とのコントラストが際立つ。「形も模様も土が決める。人はそれに従うだけ」。

金具を当てながらろくろを回すと、あっという間に飛び鉋の模様が現れる

焼成は昔ながらの登り窯。温度管理が難しくロスも出る。土を一から作るのも登り窯で焼くのも時間と手間がかかり、合理性を追求する現代のやり方とは対極的。まるで自然のリズムに合わせるかのように、ゆっくりと時間をかけて小鹿田焼は生まれるのだ。

小さな陶郷は2時間も歩けば回れてしまう。一軒、また一軒と窯元を訪ね歩くうちに、似通って見えた幾何学模様や指描きの線も、その勢いやリズムに作り手の個性がにじみ出ていて、一つとして同じ顔がないことに気づく。

セイジ(緑)、アメ(飴)、クロ(黒)の基本となる三種の釉薬の配合で独自の色合いを作り出す

かつて民藝運動の指導者柳宗悦(むねよし)が「自然で、逞しい」と讃え、英国の陶芸家バーナード・リーチも魅せられた質朴な味わい。アースカラーの皿やカップは、和食はもちろんフレンチやイタリアンにもしっくりとなじむ。

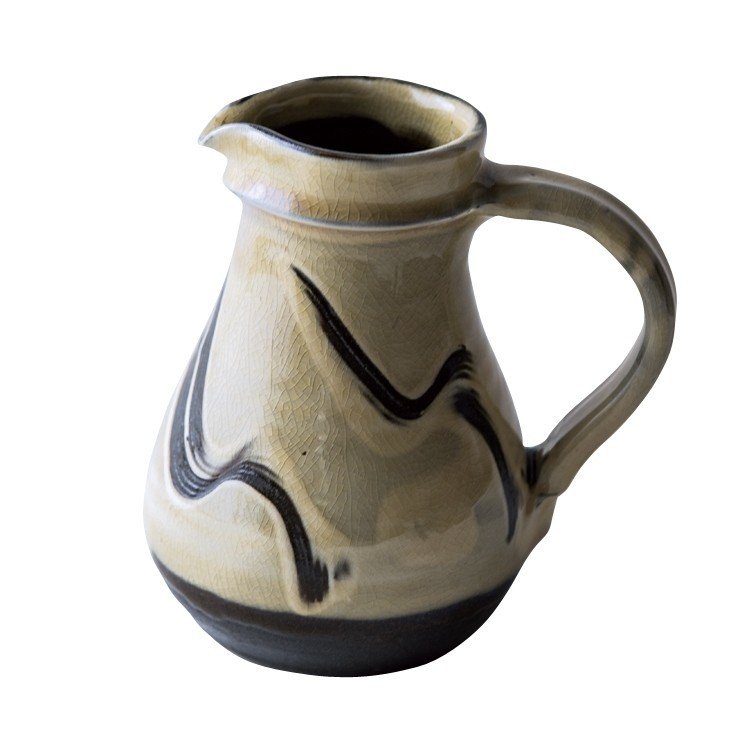

リーチが取っ手の形を伝えたとされるモダンなピッチャー

日田市内には、小鹿田焼のうつわで郷土料理を楽しめる店も多い。窯元が一斉に開放される10月の「小鹿田焼民陶祭」は、その魅力に触れる絶好のチャンスだ。

文=宮下由美 写真=阿部吉泰

*追記(2020年9月4日)

2020年度は新型コロナウィルスの影響で毎年10月に行われている「小鹿田焼民陶祭」が中止になりましたが、窯元では通常通りの作業と器の販売が行われています。

ご当地◉INFORMATION

●日田市のプロフィール

周囲を阿蘇・くじゅう山系や英彦山系の美しい山々に囲まれた盆地に位置する日田。江戸時代には幕府直轄地「天領」に指定され九州の政治・経済・文化の中心地として栄えた。豊かな水をたたえた筑後川上流の三隈川(みくまがわ)が市内を流れ、屋形船や鵜飼、鮎漁など情緒あふれる水の文化は、観光の目玉となっている。

●日田市へのアクセス

博多駅から日田駅まで鹿児島本線で約1時間10分。小鹿田焼の里へは日田駅から車で約30分

●問い合わせ先

日田市商工労政課 ☎0973-22-8239

小鹿田焼陶芸館 ☎0973-29-2020

日田市観光協会 https://www.oidehita.com/

出典:ひととき2019年9月号

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。