日本の水軍・海賊

倭寇(わこう)

13世紀から16世紀にかけて朝鮮半島や中国大陸の沿岸部や一部内陸、及び東アジア諸地域において活動した

日本の海賊、私貿易、密貿易を行う貿易商人に対する中国・朝鮮側での蔑称。

高麗盗人(倭寇の国内蔑称)とも呼ばれた。

前期倭寇は主に北部九州を本拠とした日本人で一部が高麗人であり、主として朝鮮沿岸を活動の舞台として中国沿岸(登州、膠州など黄海沿岸)にも及んだ。高麗王朝の滅亡を早めた一因ともいわれる。

後期倭寇は明の海禁政策による懲罰を避けるためマラッカ、シャム、パタニなどに移住した中国人(浙江省、福建省出身者)が多数派で一部に日本人(対馬、壱岐、松浦、五島、薩摩など九州沿岸の出身者)をはじめポルトガル人など諸民族を含んでいたと推測されているが、複数の学説がある。主として東シナ海、南洋方面を活動舞台にしていたが、日本国内を統一した豊臣秀吉の海賊停止令で本拠地を失い姿を消した。

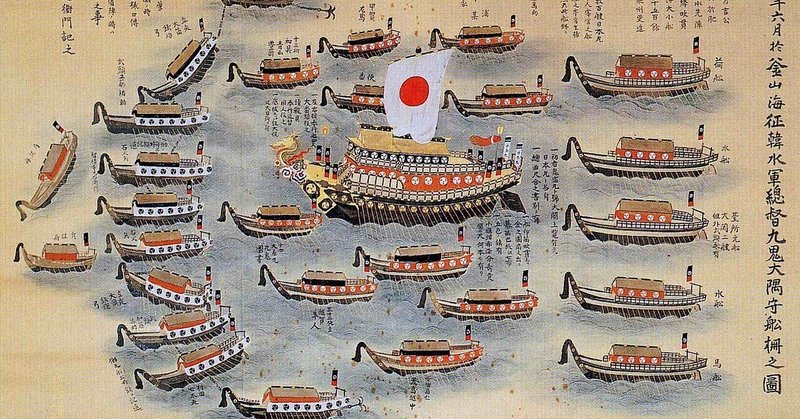

九鬼 嘉隆(くき よしたか)の九鬼水軍

伊勢を拠点とした水軍で、日の丸を掲げた。

永禄12年(1569年)、信長が北畠具教を攻めたとき、嘉隆は水軍を率いて北畠の支城である大淀城を陥落させるなどの活躍をしたため、正式に織田家の家臣団の一員として迎えられた。

永禄13年、志摩十三地頭を攻略し、志摩国の統一を果たした。

天正2年(1574年)、信長が伊勢長島の一向一揆を鎮圧する際、海上から射撃を行うなどして織田軍を援護し、敵陣攻略に活躍した。

天正6年、天正4年に織田信長から受けた命により、伊勢湾各所にて滝川一益とともに大安宅7艘を建造した[1]。大鉄砲を備えた船が6月に完成すると、6月26日に熊野浦を経由し堺に進んだ。

天正6年7月18日、大坂表に出動し本願寺の海上補給ルートの遮断任務についた。

天正6年11月6日、第二次木津川口の戦いの戦勝に貢献。この戦功によって嘉隆は信長から志摩に加え、摂津野田・福島などを与えられて7,000石を加増を受けた。なお、この海戦で本願寺の孤立化と織田軍の優位は決定的になったといわれる。

信長が九鬼嘉隆の志摩国領有を認め九鬼氏の家督を澄隆から継ぐように取り計ったが、

天正10年(1582年)6月、本能寺の変が起きて信長が明智光秀に殺されてしまった。

後は織田信雄に仕えたが、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いの際に滝川一益の誘いによって羽柴秀吉陣営に寝返り、伊勢国の松ヶ島城の海上封鎖、三河国沿岸の襲撃、蟹江城合戦に参加した。

同年蒲生氏郷が南伊勢に入部すると嘉隆は氏郷の与力として配属された。

しかし秀吉に出仕後も、信長同様に水軍の頭領として重用され、天正15年(1587年)の九州平定、天正18年(1590年)の小田原征伐などに参陣している。奥州仕置での氏郷の会津転封には随行しなかった。

天正13年(1585年)には従五位下・大隅守に叙位・任官する。そして答志郡鳥羽(鳥羽市鳥羽)の地を本拠地と定め、鳥羽城の築城に着手した。

朝鮮出兵における嘉隆は、文禄の役では水軍の総大将として戦功を挙げたほか脇坂などと共に安骨浦城の建築に携わるなどの活躍があったが、慶長の役には出陣していない。

慶長2年(1597年)に家督を子の九鬼守隆に譲って隠居した。

隠居料は5000石。

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いが起こると嘉隆は西軍に与し、守隆は東軍に与した。

守隆は徳川家康と会見して父の助命を嘆願し、守隆の功績の大きさが考慮され了承されたが、守隆の急使がそれを嘉隆に伝える前に、九鬼家の行く末を案じた家臣の豊田五郎右衛門が独断で嘉隆に切腹するよう促し、これを受け入れた嘉隆は10月12日に和具の洞仙庵(どうせんあん)で自害した。享年59。

村上水軍

日本最大の海賊

ポルトガル人宣教師のルイス・フロイスは、村上水軍を「日本最大の海賊」と『日本史』に記した。

村上水軍は、瀬戸内海に浮かぶ因島(いんのしま)、能島(のしま)、来島(くるしま)を拠点に三家に別れ付近の海域を支配し、

南北朝時代の村上水軍は、因島・弓削島を中心に、芸予諸島近辺の制海権を握っていたという。

主な活動域は瀬戸内海西域で、輸送、航行船の破壊・略奪や信書の開封・破棄等を通じた同盟関係の分断、

沿岸の村を襲撃し、襲われたくなかったら年貢を献上するように求めた。

商船に水先案内人や水兵を派遣して水運の安全を保障する代わりに、芸予諸島の海峡を関所(札浦)に見立てた通航料の徴収などを行った。

ただし、村上水軍の支配が実質的に及んだのは、斎灘や燧灘西部など芸予諸島近辺に限られ、瀬戸内海一円を支配した訳ではない。

瀬戸内海東部には塩飽諸島の塩飽衆、真鍋島の真鍋衆、日生諸島の日生衆が点在しており、大阪湾への遠征の際は、彼らに通行料を支払い安全を保証してもらっていた。

戦国期には因島村上氏が毛利氏に臣従した。来島村上氏は毛利氏の支援する河野氏に臣従し毛利水軍の一翼を担い、1555年(弘治元年)の厳島の戦い(2万人の大軍と500艘の大船団)、1561年(永禄4年)の豊前簑島合戦、1567年(永禄10年)からの毛利氏の伊予出兵、1576年(天正4年)の第一次木津川口の戦いなどが知られる。

信長の石山本願寺の戦いでは、村上水軍は毛利輝元と組み毛利水軍の一員として本願寺への兵糧輸送を村上水軍が担ったが、信長の水軍は九鬼水軍であったため苦戦する事となる。

村上水軍の代表的な表紋は「丸に上文字」や「折敷に縮み三文字」など。

村上水軍の武器である炮烙(ほうらく)という手榴弾と火矢で木造船を焼かれた信長軍は九鬼水軍の頭・九鬼嘉隆(くきよしたか)に命じて火に強い安宅船(あたけぶね)を建造させ、村上水軍を蹴散らした。

安宅船は鉄の装甲に大砲を装備した軍艦でした。

来島村上氏は、早くから豊臣秀吉についたため独立大名とされ、他の二家は能島村上氏が小早川氏(その後、嗣子が無く断絶)、因島村上氏は毛利家の家臣となった。

この頃より内乱が起こるようになる。

1588年(天正16年)に豊臣秀吉が刀狩り令や海賊停止令を出し、村上水軍も解体される。

因島村上氏は、そのまま毛利家の家臣となり、江戸時代には長州藩の船手組となって、周防国三田尻を根拠地とした。

関ヶ原合戦では西軍として参加した為、江戸幕府から冷遇される。

村上水軍が活躍した今治市本土と尾道市本土と芸予諸島に42項目の「日本遺産」対象がある

村上信五(ジャニーズ)、村上ショージ(よしもと)、村上文香(フリーアナ)などが村上水軍の末裔だという。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?