そういえばAXというPCが並んでたな

「PasocomMini(パソコンミニ)」シリーズの新モデル「PasocomMini PC-8801 mkII SR」が、5月18日(土)開催のイベント「ALL ABOUT マイコンBASICマガジンⅢ」で発表された。詳細は8月8日(木)に発表予定。

パソコンミニは1978年以降に大ヒットしたマイコンを手乗りサイズで再現したコンピュータ。

過去に「PasocomMini MZ-80C」と「PasocomMini PC-8001」が発売されている。

実機を持ってました。信長の野望や大戦略を遊んだ。

PC-8801は8ビットPCでした。高1で買ってもらった、懐かしいパソコン

PC-9801は16ビットPCです。20歳前後で買ったような、MSX/MSX2も含め数台買い替えて使っていた。

最期に所有していたPC98シリーズはDA21だったかな。

懐古主義なブームですね

私が覚えているのは、PC-98シリーズでした。MS DOS 5は安定していて優秀でしたね 、N88-BASICプログラミングはエンターを推すと直ぐに結果が出て面白かった。1行BASICコンテストが「マイコン」マガジンで行われていました。

その後に登場したWindows 3.1日本語版など不安定ながら使っていました。

どうにも使いにくい欠陥だらけのWindows OSでした。

MicrosoftもよくもこんなOSを製品化したなと思う。

Windows 95でやっと安定したように思う。重かったけどね

1974年通商法第310条 日本人全員がアメリカに対して反感を抱いた時代

コレ以前、アメリカ製品は人気があったように思う。

家電品では日本製が次々と素晴らしい発明や小型化を実現した時代です。

良い製品を安く作れる日本を脅威に感じたアメリカ企業が政治家を動かして日本にアメリカのくだらない製品を押し売りしようとした。

無駄に政府機関でアメ車を導入したり、武器輸入や旅客機を買ったり。。。のちの純国産機を目指していた航空自衛隊戦闘機F-2も、通商法第310条と当時の中曽根総理の鶴の一声でF-16ベースに決まりました。

NECとITRON

日本電気(NEC)のチームによって最初にITRONの実装が進められ、1985年春にはNEC V20/30上で動作するITRONの実装「ITRON/86」がNECによって公開された。

BTRON仕様

1985年よりBTRON仕様に準拠したOSを搭載するビジネスPCの開発が各社で始まっていた。

日本人が日本国内で日本語環境で使うには最適の“業務用PC”でした

BTRON仕様で開発されたOSとアプリケーションは日本人向け

オフィスというかハイパーテキスト構造でした。

アメリカが口出ししなければ世界標準とか関係なくガラパゴス化が進んでいたかも知れません。そうなると世界から取り残されちゃうわけですが。

TRONプロジェクトは世界標準ですから、BTRONが無くなったのは残念ですが仕方がなかったのかも。もちろん多国語環境への対応も進めていました

スーパー301条(1974年通商法第310条の強化)でCECとBTRONが潰される

1987年当時、NEC以外のメーカーはパソコンのシェアが非常に少なかったので、CECの策定した「CECマシン」を作って当時全国に約3万5千校存在した小中学校において国費で確保された教育パソコン市場を取ることでNECの牙城を崩すべく、1987年9月までに、CECに加盟する日本の大手家電メーカーのうち、NECを除く11社がBTRONの採用に賛同した。

残る一社NECだけは最後まで渋ったが、BTRONとMS-DOSのダブルOSを許可することで説得に応じ、日本の教育市場で使用されるパソコン「CECマシン」においてBTRON仕様のOSを採用することで1989年3月に正式決定。

高価なトロンキーボードは不採用。

アメリカ政府の事を書くと陰謀論書くなと批判する人も現れます。

松下電器は1989年3月にはついにCECマシンの実用機を完成させた。

CECマシンのOSであるBTRON仕様OSは、松下が他の11社に有料ライセンスした。BTRON1.2仕様OS

王者NEC、AX陣営とFMR(富士通と松下電器)が商品化した。

AXロゴが懐かしいが、不人気だったのも事実。

アメリカは日本に外圧をかけ、CECに米国製PCとOSを参入させろと言いました。

BTRONの終焉

1989年10月に東京国際見本市会場で開催されたデータショウ'89で評価されず

NEC PC-9801に注目が集まってしまった。

東芝は当時世界シェア1位のPC/AT互換ラップトップパソコンDynaBookの展示

DynaBookは当時日本でも人気が盛り上がっていたF-1レースでも使われ、よくメディアに登場した。

1985年の年末には参入各社からMSX2のセパレートモデルが市場投入されたが、同時期にPC-8801mkIIFR、X1turbo II、FM77AV20が同価格帯で発売されており、競合機種がひしめいていた。

のちMSX2はキーボード一体型に戻して安価にしたので売れ始めた。

NTT - Captain Multi Station

キヤノン - V-25,V-30F

日本楽器(現:ヤマハ) - YIS604/128,CX-7/128,CX-7M/128,YIS805/128,YIS805/256

河合楽器 - KMC-5000

日立製作所 - MB-H3,MB-H70

日本ビクター - HC-80,HC-90,HC-95

三菱電機 - メルブレーンズ ML-G10,ML-G30,ML-TS2,ML-TS2H

三洋電機 - WAVY25F,WAVY25FD,WAVY25FK,WAVY25FS,WAVY23,WAVY-77,WAVY-55FD2

(松下)ナショナルブランド - FS-4500,FS-4600F,FS-4700,FS-5000F2,FS-5500F1/F2

パナソニックブランド - FS-A1,FS-A1mk2,FS-A1F,FS-A1FM

東芝 - HX-23、HX-23F、HX-33、HX-34

ソニー - HB-F5,HB-F500,HB-F700,HB-F900,HB-T7,HB-T600,HB-F1,HB-F1mk2,HB-F1XD,HB-F1XDmk2

SONYとPanasonicブランドを買った記憶があります。

1986年にNECにおいてMSX2とPC-6001の互換機が計画されていたが実現しなかった。

落ちぶれた和製PCメーカー

PC/AT互換機に走ったNECもDynaBookも富士通も、中国Lenovo傘下企業に落ちぶれている。

NECや富士通のPCに対抗していたSHARPも台湾鴻海の傘下に入った。

1987年5月に16ビットプロセッサ向けの初版(ITRON1)を公開。

ITRON1仕様はNEC Vシリーズやモトローラ68000を始めとして数十を超える16ビットシステムに実装が行われた。

モトローラのMC68030を搭載したSHARPのPC 「X68030」が欲しかった

1989年にはITRON1仕様に機能の追加やITRON2相互間の互換性強化などを施した32ビットの大規模組み込みプロセッサ(TRONCHIPを想定)向けの「ITRON2」を公開。

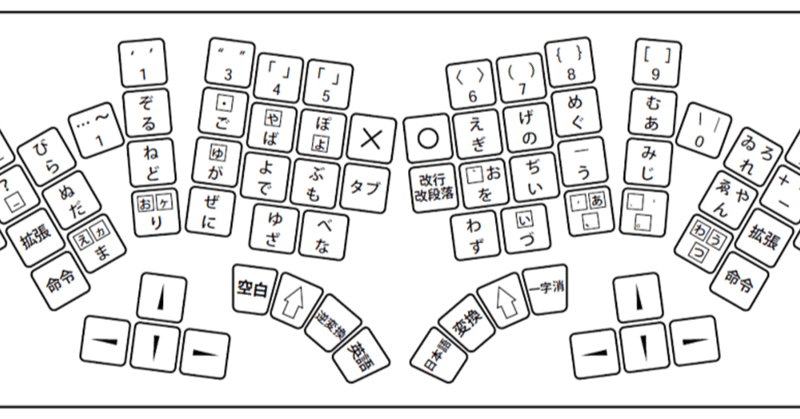

沖電気が1986年に試作した物をベースに、パーソナルメディア社が完成させたTRONキーボード、TK-1(1991年)発売

ワコムのペンタブレットが付属しており、電子ペンを立てる穴もある。

日本語キーボードで、ローマ字がありません。英語キーボードは別にありました。

AX 規格が続いていたら?

キー配列の直ぐ下の中央にペンタブが備わっていました。

これも先進的な発想のキーボードと言えますが高価になってしまった。

さらには、ブランカンモニターですがタッチパネルが採用されました。

日本人がアメリカからの外圧に屈して、製品を作らなくなりパーツばかり作るようになって、世界のPCや家電品の革新的な進化が鈍っているのかも知れませんね。日本企業に昔の元気な頃を思い出して欲しい。

今のPCにTRONキーボード「TK1」を接続するには、TK/V変換アダプタが必要です。製造・サポートともに終了しています。

坂村教授が開発した「TRON」―知られざる世界標準|坂村健

帰ってきた「はやぶさ」もTRON OS(T-Kernel 2.0)搭載だった。

TRON Project

組み込みシステムの未来を創造する。

1984年に発足した産学共同のコンピュータ・アーキテクチャの開発プロジェクトです。

TRONプロジェクトは開始当初から、コンピュータが組み込まれた身の回りのモノ同士がお互いに連携するシステムの実現を目標としてきました。この概念はIoTや「ユビキタスネットワーキング」と言う名前で実現されつつあります。

トロンが世界標準になった

TRONプロジェクトでは仕様やソースコードをオープンにするだけでなく、ITUやISOなどの国際標準化団体に積極的に標準仕様を提案し、基盤技術の国際標準化に貢献しています。

米国の標準化団体 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)が2018年に定めた小規模組込みシステム向けリアルタイムOSの国際標準規格IEEE 2050-2018では、トロンフォーラムが開発したリアルタイムOS 「μT-Kenrel 2.0」の仕様がベースに採用され、最新の「μT-Kernel 3.0」はIEEE 2050-2018に完全に準拠した国際標準のリアルタイムOSとなっています。

2015年にT-Engineフォーラムは「トロンフォーラム」と改称

トロンフォーラムは組込みシステム向けのリアルタイムOSからIoTネットワークまで、様々なコンピュータ分野の開発を進めています。

「TRONプロジェクト」とは、OSの開発だけでなく、ハードウェアやインターフェースの開発も含めた様々なサブプロジェクトを総称するための名称であり、その下に様々なサブプロジェクトが存在する。

6つが主なプロジェクト

・組み込み向けOSの「ITRON」

・ビジネス向け(現代で言うパソコン向け)OSの「BTRON」

・メインフレーム向け(現代で言うサーバー向け)OSの「CTRON」

・TRONにおけるヒューマンインターフェイスをデザインする「トロン電子機器HMI研究会」

・TRON構想を実現するためのハードウェアを策定する「トロンチップ」

これらを統括する(現代で言う分散コンピューティングに相当する)「MTRON」

2001年に次世代のTRONプロジェクト「T-Engineプロジェクト」が発足。

2002年発足のT-Engineフォーラムが推進する初期のT-Engineプロジェクトおいては、通信デバイス(携帯情報端末、携帯電話など)向けの「BTRON3」、

旧世代のOSながら依然として広く使われる「μITRON4.0」、などの従来からのサブプロジェクトに加えて、

BTRON3で使われるファイル形式の「TAD(TRON Application Databus)」、TRONで16万字以上を扱える多文字環境を実現する「多言語処理環境」、

次世代組み込みOSの「T-Kernel」、T-Kernelの開発環境として標準化された「T-Engine」、

電子伝票システム(現代で言う公開鍵暗号方式)の「eTRON」が主なサブプロジェクトであった。

ステップ

2011年、T-Kernel2.0の発表と同時にT-Engineプロジェクトの「Step2」が宣言され、

それ以前のT-Engineプロジェクトが「Step1」、μITRON4.0が「Step0」と位置付けられた。

車載用μITRONを史上初めて採用したのは、トヨタ・ランドクルーザープラド 3.4 RZ(1999年)でした。検討開始から5年後の製品化でした。

2017年、任天堂 Switch にはμITRON4.0仕様に準拠したOSをコントローラー(Joy-Con)に搭載した。

身の回りのあありとあらゆる製品にトロンOSが搭載されています。

70年代の様に、日本が新しい物を商品化するのを夢見ています

中身は日本製と言われても、はぁそうですか・・・ですよ

カメラのように製品の形を表して欲しい、パーツではなくてね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?