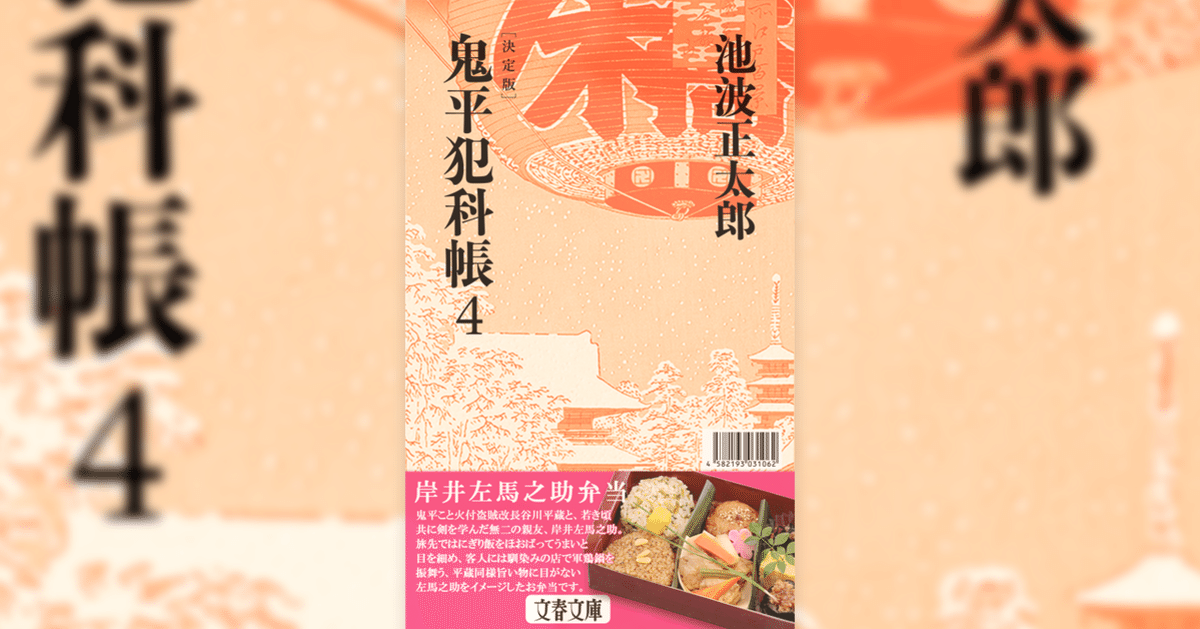

「鬼平犯科帳弁当」第二弾 「岸井左馬之助弁当」発売・記念特典を特別公開!

3月22日(月)よりJR東日本の駅構内で「鬼平犯科帳」の世界を表現する弁当シリーズ第二弾、「岸井左馬之助弁当」「佐嶋忠介弁当」が販売されます。

掛紙には「鬼平犯科帳」からの名言がデザインされ、付録は人物相関図。食べてよし、読んでよし、鬼平の世界が広がる一折です。

岸井左馬之助弁当 980円(税込)

[ 献立 ]

焼きおにぎり、栗甘露煮、鶏つくね、若鶏照り煮 ほか

【取扱い予定店舗】※変更となる場合がございます

東京駅:HANAGATAYA東京中央通路、HANAGATAYA東京南通路弁当、HANAGATAYA東京北通路、HANAGATAYA東京八重洲南口、HANAGATAYA京葉ストリート

品川駅:膳まいエキュート品川サウス

上野駅:膳まい上野中央連絡通路、HANAGATAYAエキュート上野

また、BOOK COMPASS、BOOK EXPRESS、bookshelfにてフェアも開催しております。詳細は下記バナーからご覧ください。

販売を記念して、文春文庫『鬼平犯科帳 決定版』より二話を特別公開! こちらの記事では朋友・岸井左馬之助が鮮烈に登場する「本所・桜屋敷」を期間限定公開します。

どうぞお楽しみ下さい。

◇ ◇ ◇

本所《ほんじょ》・桜屋敷《さくらやしき》

一

幅二十間の本所・横川にかかる法恩寺橋をわたりきった長谷川平蔵は、編笠のふちをあげ、さすがに、ふかい感懐をもってあたりを見まわした。

鉛色の雲におおわれた空に、凧が一つのぼっている。

天明八年正月の〔十四日年越し〕もすみ、小正月もすぎた或る日のことで、この朝、平蔵は次のようなことを耳にした。

去年の暮れに、平蔵が捕えて死罪にした強盗・野槌の弥平一味のうち、ついに取り逃した〔小川や梅吉〕らしい男を、

「本所で見かけた」

という密告があったのである。

これを告げたのは長谷川平蔵の前任者であった堀帯刀の組下与力・佐嶋忠介だ。

密告したものは、火付盗賊改方の与力として活躍をしていたころの佐嶋の下ではたらいていた密偵の岩五郎で、

「本所の、津軽越中さま御屋敷の裏通りから南割下水へかかろうという、そこのまがり角で、いきなりばったりと出っくわしたものですから、もろにその顔と顔を……ですからへえ、梅吉の人相書そっくりの顔をしっかりと見とどけました」

「それほどに似ていたか?」

「顔も似ているなら私と同様の小さい体つきまで、旦那にうけたまわった通りの男でございました」

むかしは同じ盗賊仲間ながら〔豆岩〕こと岩五郎も小川や梅吉の顔を見たことはない。

しかし、まだ牢に入れたまま処刑をすませていない野槌一味の〔小房の粂八〕の口からききとって描いた梅吉の人相書の出来ばえについて、

「まさに、この通りの面つきです」

柳島橋で梅吉を捕えそこねた同心の竹内孫四郎らが、太鼓判をおしたものだ。

その人相書を脳裡にたたみこんでいた岩五郎の眼に狂いはあるまい。

はっとしてすれちがった岩五郎が何気なく行きすぎ、ふりむいて見ると、小川や梅吉の姿は角をまがって見えない。

すぐに岩五郎は反転して後をつけた。

割下水沿いの道へ彼が出たとき、小川や梅吉は掘割りの土橋をわたり対岸のさむらい屋敷がならぶ一角の小路へ消えようとしている。

「すぐに追ったのでございますが……ふしぎと、もう姿が見えないので、ありゃあきっと、あの辺の屋敷へでも入りこんだのではござんすまいか」

と、岩五郎は佐嶋与力に告げたそうな。

佐嶋忠介は長谷川平蔵に、

「これは、あの辺の悪御家人が小川や梅吉をかくまっている……そうとも考えられます」

幕臣が盗賊をかくまっているとしたら、それは大変なことになる。

「梅吉が大胆にも江戸にひそんでいる……と申しますことは、つまり、小川や梅吉め、旅へ出るにもたっぷりとした金がないということになります」

「うむ。追いつめられて荒稼ぎをやりかねぬな」

「いかさま」

「佐嶋。わざわざと、よく知らせてくれた。礼をいう」

「とんでもない」

佐嶋忠介が帰った後で、平蔵が外出の仕度を命じた。普通の武家姿に編笠をかぶった平蔵は只ひとり、役宅を出た。

江戸の特別警察ともいうべき火付盗賊改方の御頭(長官)が、みずから市中へ出て見廻りをするというのはめずらしいことではない。前任者の堀帯刀も五日に一度は市中に出たというが、長谷川平蔵にとっては就任以来、はじめての〔市中見まわり〕であった。

平蔵の足は本所へ向った。

本所には、彼の〔青春〕がある。

亡き父・長谷川宣雄にしたがい、父が町奉行となった京都へおもむくまで、長谷川家は本所・三ツ目に屋敷があった。

父は、京都町奉行を一年足らずつとめたのみで病死してしまい、平蔵はすぐに江戸へもどったが、このとき、旧長谷川邸は他の旗本が移り住んでしまっていたので、目白台へ新邸をいとなみ、以来ほとんど本所へは足をふみ入れてはいない。

(そうだ。もう十七年になるか……)

横川河岸・入江町の鐘楼の前が、むかしの長谷川邸で、あたりの情景は、数年前の水害で水びたしになったと聞いたが少しも変ってはいない。このあたりを、ひとめぐりしてから、平蔵は横川沿いに北へすすみ法恩寺橋をわたったのである。

すでに、小川や梅吉の姿が消えたという南割下水近辺を、平蔵は巡回して来ていたが、別に変ったこともなかった。

梅吉が他国へ飛ぶための金を急につくるべく、手段をえらばぬ方法で盗みばたらきをするだろうことは、平蔵にも察しがつく。

梅吉を一時も早く発見せねばならぬ、と思いつつ、平蔵の足はなにものかに吸いよせられるように入江町の旧邸から、法恩寺の方角へすすんでいたのだ。

法恩寺の左側は、横川に沿った出村町であるが、このあたりは町といっても藁ぶき屋根の民家が多く、本所が下総国・葛飾郡であったころのおもかげを色濃くとどめている。

その一角へ、長谷川平蔵は歩み入った。

ひなびた茶店の裏道が、横川べりまでつづき、その川べりの右側に朽ち果てかけた藁屋根の小さな門がある。門内の庭も、かたく戸を閉ざしたままの母屋にも荒廃が歴然としていた。人も住んではいないらしい。

平蔵の唇から、ふかいためいきがもれた。

この百姓家を改造した道場で、若き日の平蔵は剣術をまなんだものだ。

師匠は一刀流の剣客で高杉銀平といい、十九歳の平蔵が入門したころ、すでに五十をこえていたが、この人が亡くなったことを平蔵は京都で耳にしている。

同門の剣友・岸井左馬之助が知らせてくれたからだ。

寒鴉が、荒れつくした庭の柿の木にとまっていた。

平蔵は、門内へふみ入った。

庭の北面は、武家屋敷の土塀によってさえぎられてい、その土塀から、このあたりにもめずらしい数本の山桜の老樹が枯枝をつらねていた。

春。この山桜の花片が風に乗って、平蔵たちが汗みずくになって稽古をしている高杉道場へ、窓から吹きこんできたものである。

あたりの人びとは、この宏大な屋敷を〔出村の桜屋敷〕と、よんでいたものだ。

〔桜屋敷〕は、むかしからこのあたりの名主をつとめていた田坂直右衛門のもので、戦乱のころ、当時の田坂家は柳島村の名主・渋井家と共に、多くの村民たちを屋敷内に収容し、離散させなかったといわれている。

平蔵が高杉道場へ通っていたころ、十代目の当主が七十余歳の老齢で〔桜屋敷〕に暮していた。数名の奉公人と、孫娘のふさを相手に閑日を送っていた田坂直右衛門老人の顔を、平蔵は一度も見たことはない。

だが、孫娘のふさとは……。

「御門人のかたがたに、これをさしあげるよう、祖父から申しつかりました」

さわやかな口上と共に、下男がうったばかりの蕎麦切と冷酒を下女にはこばせつつ道場へあらわれた十八歳のふさの、

「まるで、むきたての茹玉子のような……」

と、高杉先生が評した……その初々しくも処女の凝脂みなぎりわたったふくよかな顔、肢体が、いまにも横川べりに沿った小道から、ここへあらわれて来そうにおもえる。

(あれから、もう二十年の月日がながれた。これは、まことのことなのか……)

茫然と感慨にひたりこんでいた平蔵が、ひやりと殺気を感じたのは、このときであった。

ふり向いた平蔵の顔上へ、するどい刃風が真向から襲いかかった。

飛び退る間もなかった。

むしろ平蔵はのめりこむように相手のふところへ体当りを喰わせておき、これをかわした敵へはかまわず、その、のめりこんだ姿勢のまま数間を走りつつ、大刀をぬきはらった。

「わは、ははは……」

敵が笑ったのである。背後からの二の太刀へ対応すべく、早くも腰を落して見返った平蔵が、おどろきの声をあげた。

「左馬……左馬之助ではないか」

うなずいた中年の男は、まさに剣友・岸井左馬之助で、若いころと変らぬ木綿の筒袖に軽袗袴をつけている。

二人は同時に、刀を鞘へおさめた。

「左馬。ここにいたのか?」

「お前の入って来るのを、あの榎の木の下で見ていた」

「よく、ここへ?」

「十月に一度ほどはな。近くに住んでいることだし……まだな、押上村の春慶寺にいるのだよ」

小肥りの平蔵とくらべ、背の高い、がっしりとした体軀の岸井左馬之助の精悍な風貌は、むかしと少しも変らぬ。とても平蔵と同年の四十三歳とはおもえなかった。

「さすがに本所の銕だ」

と、左馬之助は若いころの平蔵の異名(当時は銕三郎)をよんで、

「おとろえておらぬな」

「いや、おどろいた」

「桜屋敷の、あの山桜の枯枝を、つくづくとながめてござったなあ」

「む……」

「桜屋敷には、いまは、三千石の直参で、田代主膳というお人が住んでいる」

「そうか。人手にわたってしまったのか……」

「おふささんのことを、おぬし、まだ忘れてはおらぬようだ」

「お前さんだとて、同じらしい」

「そうさ」

と、左馬之助はわるびれもせず、

「おかげでおれは、今もって家なし妻なし、子なし金なし、さらに一剣へ托すべき夢も消え果ててしまったよ」

粉雪が、はらはらと下りてきはじめている。

二人は、しばらくの間、視線を灰色の空間にむすび合せたまま、身じろぎもしなかった。

二

長谷川平蔵の生いたちについて、のべておきたい。長谷川家の祖先は、むかしむかし大和国・長谷川に住し、戦国末期のころから徳川家康につかえ、徳川幕府成ってからは、将軍・旗本に列して四百石を知行した。

それより五代目の当主・伊兵衛宣安の末弟が、平蔵の父・宣雄だ。

家は長兄・伊兵衛がつぎ、次兄・十太夫は永倉正武の養子となった。こうなると、末弟の宣雄だけに養子の口がかからぬ以上、長兄の世話になって生きてゆかねばならぬ。

長兄が亡くなり、その子の修理が当主となってからも、宣雄はこの甥の厄介ものであった。

宣雄が、下女のお園《その》に手を出し、お園の腹にやどったのが、すなわち平蔵である。

宣雄は生来、謹直な人物で、病弱の甥の修理がちからとたのんでいたほどであったけれども、三十に近くなって妻も迎えられぬ身であったから、ついつい下女に手を出したとしてもむりはない。

下女のお園は巣鴨村の百姓・仙右衛門の次女だ。百姓といっても、かなりの裕福な家で、行儀見ならいがてらの奉公であったが、

「こうなっては仕方もあるまい。わしは、お園と共に巣鴨へ移る」

宣雄は、仙右衛門の口ぞえもあり、お園の実家で、のんびりと暮すことにした。

ここで、平蔵が生まれた。

ところが、それから二年目に、修理の病患ただならぬことになり、子がないため、妹の波津を急ぎ養女にしたものである。

修理は気息奄々たるうちに、

「波津に、叔父上を……」

いいのこして亡くなった。

こういうわけで、宣雄は、わが姪にあたる波津と結婚し、長谷川家をつぐことになったのであるが、落胆をしたのはお園で、これも病身だったためもあったのか、宣雄が本所の屋敷へ帰って間もなく、急激に衰弱をして世を去った。

だが宣雄としても、長年の厄介をかけた本家が後つぎなしのため、武家のならいとして取りつぶされてしまうのを、見すごしているわけにはゆかなかったのは当然であったろう。

「では、銕三郎(平蔵)も一緒に」

いい出すと、妻の波津が頑として承知をせぬ。

実の叔父を夫にした波津は二十七歳になるまで縁談の口が一つもかからなかったという女性だけに、気性も強く屈折しており、後年、宣雄が平蔵に、

「まるで良薬をのむおもいで、本所へ帰ったものよ」

苦笑しつつ、もらしたことがある。

波津は、わが腹から後つぎの男子を生むつもりであった。

しかし、波津の奮闘努力は、いたずらに宣雄の顰蹙を買うことになったし、かろうじて三年後に女子ひとりを生んだにすぎない。

こういうわけで平蔵は、十七歳の夏まで、巣鴨村の祖父の家に暮しつづけた。

平蔵が幼いころ、年に一度ほど、父の宣雄が編笠に顔をかくし、中間の九五郎に玩具やら菓子やらをいっぱい持たせ、満面を笑みくずしつつ仙右衛門宅へあらわれたものだ。

とにかく、温厚な父だけに、妻の怒りが家をみだすことをおそれて、平蔵をよぼうとはしなかったのだが、宝暦十二年となって、親類たちの協力をたのみ、妻女を説きふせて平蔵を本所の屋敷へ迎えることを得たのである。

波津も四十をこえてい、

(もう生まれぬ)

と、あきらめたものであろうか。

本所へ来てからの平蔵は、一通りの文武の道を教えこまれたが、十九歳の春に、出村町の高杉道場へ入門したわけだ。

この間……。

義母の波津は、平蔵をいじめぬくことなみなみでなかった。

何かにつけて、

「妾腹の子」

だといいたてる。食事も奉公人同様の〔あつかい〕で、冷たく、さも憎さげに自分をにらみすえていた義母の眼ざしを、平蔵は終日、感じながら暮さねばならなかった。

巣鴨村の祖父のところで、自由奔放に育った平蔵だけに、おとなしくしていなかった。

本所から深川へかけての盛り場や悪所をうろつきまわり、無頼どもとまじわって酒ものむし、女の味もおぼえるというさわぎ。すばしこい腕力にものをいわせ、いかがわしい無頼漢を押えこんで頭分におさまり、彼らをして「本所の鬼」とか「入江町の銕さん」とか、うわさをされるようになってしまった。

たしか二十歳の正月であった。

夜あそびから門をのりこえて帰邸した平蔵を𠮟りつけた義母を、

「うるせえ!!」

何と平蔵が、酔いにまかせてなぐりつけてしまったことがある。

これで義母が、おさまる筈はない。

「妾腹の子なぞより、親類の子を後つぎに!!」

猛然として運動をはじめた。

別の叔父の子・永倉亀三郎を養子に迎えようというのである。

「勝手にしやがれ」

こうなると、平蔵は屋敷へ寄りつかず、白粉くさい深川の岡場所(私娼のいる遊里)の女たちのところや、無頼仲間のねぐらを泊り歩いて、中に入った父を困らせたものだ。

金には困らぬ。無頼どもが悪事をして得たものを平蔵がまき上げてしまう。

そのかわりには彼らを助けての暴力沙汰も絶え間がなかった。

親類どもも、さわぎはじめた。

平蔵の非行が公儀へ知れたら、大変なことになる。

「勘当してしまえ」

という声も高まりはじめる。

この中で、温和な父・宣雄は、ぬらりくらりといいわけをしながら、一歩も退かなかった。妻には頭が上らぬようでいて、父は西の丸・書院番をふり出しに、諸役を歴任して、役目上のはたらきぶりはなかなかに立派なものであったそうだ。

こうした中で、平蔵は高杉道場の稽古だけは休まなかった。

世間への反抗と鬱憤は、猛烈な稽古によって発散される。彼の剣術がめきめきと進歩を見せたのも、このころであった。

門人の数もすくない高杉道場なのだが、平蔵とはよく気が合い、手練も伯仲していたのが岸井左馬之助である。二人は同時に、高杉先生から目録をさずけられたし、酒色の場所にも肩をならべて出入りするようになった。

左馬之助は、師の高杉銀平と同じ下総・佐倉に近い郷士の家の出で、仕送りもかなりあったらしく、そのころから押上の春慶寺に寄宿していた。

娼婦の荒んだ肌の香なら、いやというほど嗅ぎつくした平蔵と左馬之助なのだが、

「桜屋敷のおふささんがあらわれると、銕も左馬も、顔へ真赤に血をのぼらせ、あの面がまえでおくめんもなくはにかむところなぞは、どうだえ」

高杉先生が、中年の門人・谷五郎七へそういっては、さもおかしげに笑っていたものだ。

そのころから、二十余年を経ている。

四十三歳になった長谷川平蔵と岸井左馬之助の再会は、荒れ果てた高杉道場の庭で終ったのではない。

あれから二人は、法恩寺門前の〔ひしや〕という茶店へ入り、湯豆腐で熱い酒を、久しぶりでくみかわしている。

客は二人だけであった。

雪はやまなかった。

「下総の高杉先生のお墓へも詣らねばならないのだが……京都から帰ってこの方、ずっと御役目つづきで……」

「らしいな。いやはや、本所の銕も変ったものだ」

「とにかく会えて、よかった」「おれも、そう思うわさ。ときに、な……」

いいさして、岸井左馬之助が顔をさしよせ、ささやくように、

「銕さん。桜屋敷のおふささん、な……いま、本所にいるぞ」

「何だと?」

「服部角之助という、百俵どりの御家人の御新造だよ。うわさにきいたのだがな」

「まさか……」

平蔵は、唖然とした。

三

人気もなく、雪にふりこめられた茶店の中で、大小をたばさむ中年男が、二十年も前に若い血を燃やした女のことを、眼の色かえて語り合っている態は、やはり男生得の性というべきものなのか……。

「手を出すなよ、おふささんに……」

と、かつての平蔵は左馬之助にいい、左馬もまた、

「お前こそ、な」

「出したら、斬る」

「おれもだ」

血走った眼と眼をひたと合せて、誓い合ったものである。

二人とも、若い性欲を散ずるためには別に困ることはない。男のあぶらがこってりと腰や胸にのった商売女たちへは、遠慮会釈もない腕をさしのべる二人であったけれども、白桃の実のようなおふさに対しては女性への憧憬のすべてがふくまれてい、その折のわが胸底に秘められた万感の、純なるものあればこそ、平蔵も左馬之助も、おふさを忘れきることができないのである。

おふさが、日本橋・本町の呉服問屋で近江屋清兵衛方へ嫁入ることを二人がきいたのは、明和四年の春のことであった。〔桜屋敷〕の隠居は、一人息子夫婦が相次いで若死をしてから、のこされた孫娘のおふさの成長をたのしみに暮していたらしいが、そこにはまた、いろいろな事情もあったようだ。

元禄以来、膨張をつづける江戸という大都市のかたちをととのえるため、幕府は真先に本所と深川一帯へ目をつけた。

むかしの大名主たちも、これにしたがう百姓と田地を他へうつされ、旧来の土地がどしどしと幕府の手によって都市の中へくりこまれるため、いまは昔日のちからを失いつつある。

加えて〔桜屋敷〕の当主は、代々、金品を惜しむことなく、世のため人のためにつくすというのが家訓であったそうだ。

数えきれぬ天災の被害には、率先して救済にあたったらしい。

で……。

可愛い孫娘を、豪商・近江屋へ嫁入らせたのも、隠居のふかい考えがあったからで、

「わしはもう、おふささえ、幸福になってくれたなら……家名も何も、田坂の家はわしかぎりで絶えてしもうてもかまいませぬでな」

おふさの嫁入りについて、祝いをのべに桜屋敷へおもむいた高杉銀平先生に、隠居がそう洩らしたと、きいている。

その日……。横川に浮かべた数艘の舟へ、花嫁と立派な嫁入り仕度をのせ、これがゆったりと水面をすべって行くのを、平蔵と左馬之助は、道場の門外に立ち、青ざめた顔で見送った。

「いいさ、おふささんが、しあわせになるのなら……」

「うむ……」

この年、平蔵の義母・波津が病死をした。

これで平蔵が家をつぐことが本ぎまりとなり、翌明和五年十二月五日に、平蔵は、はじめて江戸城へ出て、十代将軍、家治に拝謁したのである。

おふさが嫁入ってからの平蔵は、まるで瘧がおちたように無頼仲間からも遠ざかり、どちらかといえば無口な若者に変貌していったものだし、これは左馬之助にしても同様であったといえよう。

おふさは、いまも近江屋の内儀として健在にちがいないと、平蔵はおもいこんでいた。

「近江屋から出されたといううわさなのだが……」

と、岸井左馬之助は茶店を出るときに、いった。

「どうして?」

「知らん。おれは、おふささんの顔を見たこともないしな」

雪はやみ、厚い雲の層の隙間に一刷毛、夕焼けの色が見えた。

長谷川平蔵は、左馬之助との再会を約し、帰途についた。

(どうせ、帰り道だ)

と、自分に理屈をつけ、平蔵は左馬之助からきいた服部角之助の家を見ておくつもりになった。

(そこに、おふささんが住んでいるのだ……)

法恩寺橋をわたり西へすすみながら、

(このあたりらしい)

おもいつつ、いつの間にか南割下水に出ていた。

先刻、このあたりを巡回して来ていた平蔵である。

向うに、津軽侯・屋敷の大屋根が見えた。

(岩五郎とやらが、小川や梅吉を見うしなったのも、ここあたりというのだが……)

何気なく、あたりを見まわしたとき、うすく雪がつもった道の一角から、にじみ出すように人影が一つ浮いて出た。

編笠のうちから、こっちへ近づいて来るその五十男の顔を見とどけ、平蔵はにやりとした。

(やはり、あいつだ)

本所へ来て、岸井左馬之助に出会ったのも偶然なら、こやつに出会うのも二十何年ぶりのことであった。

こやつ、相模無宿の彦十という男で、本所の松井町一帯の岡場所に巣喰っていた香具師あがりの無頼者で、むろん平蔵よりは年長なのだが、

「入江町の銕さんのためなら、いのちもいらねえ」

などと、いいふらし、若い平蔵を取り巻いていたやつどもの一人であったのだ。

彦十は、いま、たたずんでいる男を武士と気づき、頭を下げてすりぬけようとした。

「おい、彦や」

長谷川平蔵が笠をとって声をかけるや、

「あっ……」

彦十は素袷一枚の尻端折りという見すぼらしいやせこけた躰をがたがたふるわせ、

「て、て、銕さんじゃ、ごぜえやせんかえ?」

「おう。よく見おぼえていてくれたな」

「ほ、ほんとかね。ほんとかね」

すがりつかんばかりの彦十、めっきり老いていた。

「……それにしても旦那、立派におなりなすったねえ」

「相変らず、むだ飯食いさ」

「京へ、おいでになったとか、きいておりやしたが……へえ、お帰りに。さようで……おなつかしいなあ、まったく……」

彦十は、まさか〔本所の銕〕が火付盗賊改方の頭領さまになっているとは気がつかない。

二ツ目橋の〔五鉄〕という軍鶏なべ屋へ入って熱い酒をのませると、平蔵が何を問うたわけでもないのに、油紙へ火がついたように、ぺらぺらとしゃべりはじめた。

「いえね、いま旦那に出っくわしたとき、わっしはね、ついあの近くの服部という御家人のところから出て来たとこなんで……」

「はっとり……」

俄然、平蔵の胸がさわぐ。

「へい。ま、このあたりの御家人といやあ、旦那も御承知の無頼な連中ばかりで……へい、服部……角之助というんですがね。ま、わっしのようなやつが出入りをしているんですから、人がらもおおかた知れようというもんで、へい。浪人くずれのすごいのも出入りしてましてね。それでね、毎日そっと賭場がたつので……」

「ふうむ……」

「で、今日もね。少しばかりその銭が入ったもんで、出かけたところが、追い返されました。へい、もうお前なぞは寄せつけねえから、そのつもりでいろとか何とか、角之助がどなりつけやがってね。もう向っ腹で出て来たところを、ばったり旦那に……へい、へい。ちょうだいします。うれしいのでごぜえやすよ、わっしは……銕さんに、こうしてむかしのまんまに御馳走になろうなんて……いまの今、たった今まで、わっしは思ってもみなかったので……」

泪と鼻水とが一緒になって、彦十のしわだらけの顔をぬらしている。平蔵は酒をすすめつつ、つとめて感情を押え、

「その服部なんとやらいう御家人は、独身かえ?」

「とんでもねえ。おりやすよ御新造が……いやはや、これがまた大変な女で……ばくちはうつ、酒はのむ

「彦や。のめ。もっと、遠慮せずにのめ」

四

それから四日後の夕暮れに……。

相模無宿の彦十が、長谷川平蔵の役宅へおずおずとあらわれたものだ。平蔵から指示されたように、びくびくもので彦十が名乗るや、門番が、すぐに平蔵へ通じてくれた。

「来たか、ここへ通せ」

平蔵が居間でいうのへ、同心・竹内孫四郎が「よろしいのでございますか?」と念を入れた上で、彦十を案内して来た。

平蔵からもらった金で、彦十は小ざっぱりと身なりもととのえ、少しはうまいものでも食べたと見え、血色もよかった。

あの夜。別れぎわに、平蔵は現在のわが役目のことを彦十にうちあけ、彼をおどろかせたが、

「むかしなじみにもどり、ひとつ、おいらの手助けをしてはくれめえか?」

平蔵が、むかし彼らと交際をしていたときのままの伝法な口調でたのむや、彦十め、たちまちに双眸をかがやかせ、

「へい、へい。なんでもやります。なんでもへい、お申しつけ下せえまし。入江町の銕さんのおためなら、こんなひからびたいのちなんぞ、いつ捨てても惜しかあねえ」

で、平蔵は、ふところにあった〔小川や梅吉〕の人相書を彦十にわたし、

「よもやとはおもうが……お前が出て来た服部角之助とやらいう男の家のあたりで消えてしまったという。その服部家に、お前のいうような無頼どもが群れあつまるというのじゃあ、すててもおけめえ。どうだ、ひとつ、さぐって見てくれ」

と、たのんだのである。

おふさのことは一言も洩らさなかった平蔵であるが、

「うまくやれよ。それにな、決して他へもらしてはいけねえぜ」

吹けば飛ぶような無頼ではあるけれども、五十をこえた彦十だけに、ばかな失敗もすまいと考えてのことであったが、

「旦那。いましたよ、いましたよ」

居間へ入って二人きりになると、彦十はひざをすすめ、

「やっと今日ばくちをしに来たといってね、服部のところへ思いきってのりこんでみました。いつものように浪人くずれが五、六人。何かこう、庭の向うの奥の部屋で、顔をよせ合ってね、こそこそ話しこんでおりましたっけが……その中に、たしかに人相書そっくりの小男が、ちらりと……」

「いたか」

「へえ、へい。見まちがいはございませんよ。わっしが、ずかずかとあがりこんでいったものだから、やつら、びっくりしやがってね。いきなり襟髪をつかまれて、おもてへ放り出されてしまいました。畜生め、ひとを泥棒猫かなんかのように……」

「いや、御苦労、御苦労」

彦十は、また平蔵から〔小づかい〕をもらい、胸を張って帰って行った。

平蔵は沈思した。

すでに、近江屋方へ嫁いでからのおふさの経緯については、あらましのことを耳にしている平蔵であった。

あれから……。

平蔵は、以前から盗賊改方の〔御用〕をもつとめている日本橋・鉄砲町に住む御用聞きの文治郎をよび、ひそかに、近江屋について問いかけてみると、近江屋から程近いところに住む文治郎だけに、あらためて〔さぐり〕を入れてもらうこともなく、文治郎は、おふさのことについても知っていた。

おふさは、近江屋清兵衛の妻になってから、幸福に暮していたらしい。嫁いで間もなく、清兵衛は近江屋の当主となったし、すぐに、おふさは懐妊をしたが、これが死産となった。

それから数日後のことだが、近江屋清兵衛は同業の会合があって万町の八百半という料亭へおもむく途中、暴れ馬に蹴られ、これがもとで一カ月ほどしてから急死をしてしまったそうな。

「そりゃあもう、お気の毒なもので……」

御用聞きの文治郎は、いまいましげに、

「大店の内幕というものは汚ないものでございましてね。さあ、後とりはだれにするというので、これがずいぶんと長い間、もめにもめましたが、結句、亡くなった旦那の次の弟さんが後をつぎました。これが、いまの近江屋清兵衛さんで」

この清兵衛が、義姉にあたるおふさを、とうとう追い出してしまったのだという。

「そのころはもう、本所の桜屋敷とかいうのにおいでになった御隠居もお亡くなりになっていたとかで、その屋敷も、近江屋が御公儀すじへ売りはらってしまったといいます。ま、いくらかの金をわたして、追いはらわれたわけで……その先代のお内儀さんは、なんでもいま、本所辺の……」

「よし、わかった。それだけきけば、じゅうぶん」

御家人の服部角之助が、どうしておふさをわがものにしたのか……およその察しはつく。

婚家を追い出されたときのおふさは、いくらかの手切れ金を持っていた筈だ。

おそらくは自暴自棄となり、祖父も〔桜屋敷〕も失った彼女は、その金をもとに本所界隈をうろついていたにちがいない。

それでなくては服部のような悪御家人と知り合うこともあるまい。

平蔵は〔本所〕という土地を、熟知している。

田園の風趣と、新開地の猥雑さが入りまじり、本所に住む御家人といえば、幕臣の中でもごく軽い身分の上に役目もなく、将軍おひざもとの江戸でも〔川向う〕とよばれる土地に住む気楽さから、悪事に首を突込むことなど平気な連中が多い。

老熟の御用聞きが帰ってからも、長谷川平蔵は居間の机の前をうごかなかった。

夕闇が濃くなり、妻女の久栄が、しずかに灯を入れた行灯《あんどん》をはこんで来たのへ、平蔵が、

「お順、いくらか馴れたようか?」

「はい。日に日に……顔色もあかるくなってまいるようで」

「そりゃあ、よかった」

あの自殺をとげた同心・小野十蔵の恋女で、しかも盗賊・助次郎の子のお順を生んだおふじを殺害して、深川の仙台堀へ投げこんだのも〔小川や梅吉〕にちがいない、と平蔵はにらんでいた。

そのお順……。

役宅内の長屋に住む同心・酒井祐助の妻から〔もらい乳〕をし、平蔵夫婦が育てている。

赤子ながら、お順は元気になってきたと妻からきき、

「いっそ、おれたちの子にしてしまうか……」

夕飯の膳につきながら、平蔵がいった。

「はい。けっこうでございますよ」

と、こたえる妻女の久栄は、旗本・大橋与惣兵衛のむすめで、平蔵と夫婦になってから二男二女を生んでいた。

五

その翌々夜。またも相模の彦十が役宅へ駈けこんで来た。

「大変……大変なんでごぜえますよ」

「どうした?」

「以前に、わっしが、だいぶんに面倒を見てやった若い男で、蓑虫の久という野郎がごぜえやす」

「何だ、そやつは……」

「へ。こそ泥なんで……その久がね。つい先刻、小梅のわっしのねぐらへやって来まして、こ、こんなことをいい出しゃあがったもので……」

蓑虫の久なるやつは、彦十とはこころをゆるした無頼仲間で、いつも連れ立ち、諸方を歩いている。だから御家人・服部角之助の〔ばくち場〕にもなじみの男であった。

その久が、彦十に、こういった。

「ちょいとした大仕事にさそわれたぜ、爺っつぁん。お前も一枚くわえてもらおうとおもい、口をきいてみたがいけねえ。年をとりすぎているとさ」

「何をぬかしゃあがる、こう見えても、おれはな……ま、いいや。で、どんな仕事なのだよ、おい」

「本町の呉服問屋で近江屋という大店へ押しこもうてえのだ」

「へへえ、そいつは……で、どこから口がかかった」

「いまな、割下水の服部の家へよばれて、一枚のらねえかと、こういわれた」

「あの悪御家人、とうとう盗人をやろうというのかい」

「なに、表向きは出て行くわけじゃあねえが、服部の旦那が糸をひいているらしい。あそこへあつまっている浪人くずれが七人。それにな爺っつぁん、いままで見たこともねえ、小さな体つきの四十がらみの、ちょいと渋いがいなっこいやつがいてな」

小川や梅吉に相違ないとにらみ、彦十は、たくみに久公のはなしを引き出した。 それによると……。

近江屋の内外の、くわしい絵図面が出来上っていて、これをかこみ、浪人くずれと〔梅吉〕らしい男が手筈をととのえているらしい。しかも〔急ぎ盗〕と見え、数日中に押しこもうというのだ。

こういうのは真の強盗というもので、情容赦もなく、邪魔するものは皆殺しにして金品をうばいとるというのである。

(まさに、小川や梅吉にちがいない)

しかも、服部の妻となっているおふさが、むかしは内儀としておさまっていた近江屋へ押しこもうという……。

(なんかある。おふささんも一枚かんでいるな)

平蔵としても、そうおもわざるを得ない。

小川や梅吉も、高飛びの金を得るために少々あせっているらしい。

それでなければ、蓑虫の久のような〔こそ泥〕を仲間に入れるわけがないのだ。

平蔵たちの追及がきびしいので、梅吉は、一時も早く他国へ逃れ、盗賊としての再起をはかるつもりなのであろう。

「で、その久とやらはどうした?」

「酒をのませておき、なぐりつけて気絶をさせ、猿ぐつわを噛ませておいて、可哀相だが、しばりあげ戸棚の中へほうりこんでありますんで……ね、旦那。わっしが、ここまで思いきってしたことだ。久のやつにはお目こぼしをねがいます。この通りでごぜえますよ」

「わかっているとも」

彦十に竹内同心ほか小者二名をつけて先発させるや、長谷川平蔵は盗賊改方二十余名に出動命令を下した。

月がなく、妙になまあたたかい一月下旬の夜である。

一行が、本所・南割下水の服部の家を音もなく取り巻いたのが四ツ半(午後十一時)であった。旗本の小出屋敷の西側の土塀に立った長谷川平蔵の前へ、相模の彦十が蓑虫の久をともない、竹内同心らにまもられてあらわれた。

「久よ。お前がことはとがめぬから安心しろ。それよりも、そんなにふるえていては怪しまれる。それ、こいつをひっかけて行け」

竹の水筒につめた用意の冷酒をあたえると、久は、これを一気にあおりつけ、

「や、やっつけやしょう」

と、いった。

平蔵は、久を先に立て、腕利きの捕手数名をしたがえ、闇をかきわけるように、するすると服部家の門前へ押しつめて行った。

「久。さ、やれ。少しも恐ろしいことはないのだぞ」

うなずいた久が、服部の小さな門をたたきはじめた。

「だれでい?」

服部家に雇われている渡り中間の、これも柄のよくなさそうなやつの声がして、門の向うへ足音が近寄り、

「うるせえな。何をがんがん叩きゃあがるのだ。しずかにしろえ」

「へ、へい。わっしはその、久でござんす」

「何だ、久公か。どうしたお前、夕方に顔を見せる筈だといって、旦那がえらく心配していなすったぜ」

「どうもすみません。みなさん、おやすみで?」

「うんにゃ、まだ起きていなさる。いま開けるからな」

潜り門が、ひそかに内側から開いた。

蓑虫の久にかわって、背をまるめた長谷川平蔵が矢のごとく中へ飛びこみ、拳を突き出した。

「ぐ、ぐう……」

平蔵の拳に脾腹を撃たれた中間が低くうめいて倒れ伏した。

しずかに、あくまでもしずかに門内へ入りこむ捕手たち。

久は彦十と共に後もふり向かずどこかへ駈け去ってしまう。

平蔵は、長さ一尺五寸、木柄に鍔がついた六角の十手をつかみ、玄関前から、台所へかけて三名の捕手をのこし、みずからは竹内孫四郎ら三名の同心をしたがえ、庭へ通ずる木戸口から入った。

「なんだ、これ……だれが来たのだ?」

「久が来たのか?」

などという声が、玄関へ近づいて来る。

「それ!!」

庭へまわった平蔵が声をかけるや、竹内同心が持参の大槌で、いきなり、雨戸を叩き破った。屋内のやつどもが逃げる間もなく、行灯を吹き消す間もなかった。

躍りこんだ長谷川平蔵が、縁側から奥の間へふみこむと、

「だれだ!!」

「野郎!!」

「な、何をしに、こいつ……」

いっせいに立った数人の男たちの向うに、平蔵は人相書そのものの〔小川や梅吉〕を見た。

さすがに梅吉は、泳ぐように次の間へ……すばやく逃走路を見つけようとかかる。

それへ、平蔵は一尺五寸の十手を思いきって投げつけたものだ。

がっつん……。

すごい音がした。

飛んで来た鉄の十手に頭部を打撃され、小川や梅吉は、のけぞるように転倒した。

怒声と悲鳴がわきおこった。

竹内同心が気絶をした梅吉へ躍りかかるのを横眼に入れつつ、

「こやつどもを生かしておいてはためにならぬ。刃向う者は斬れ!!」

と、平蔵は抜き打ちに浪人くずれ二人を、水もたまらず斬って捨てたものである。

このあたりが火付盗賊改方の荒々しいやり口であって、

「応!!」

こたえた同心たちも、いっせいにぬきはらい、斬ってまわる。

百俵どりの住居だし、せまい屋内に入りみだれて斬り合う、すさまじい響音の中で、平蔵はちらりと、奥の寝間らしいところから飛び出し、裏口へ逃げた中年女を見た。

(どうせ、逃げられまい)

おもいつつ、また一人、庭先へころげ出ようとする浪人くずれのくびすじへ、平蔵は峯打ちの一刀をあびせた。

なんとか表へ逃げたやつどもも、役所の高張提灯をかかげて、ひしひしと取りかこむ捕手の手にかかり、一名の逃亡者もゆるすことなく一網打尽。

盗賊改方には一名の死傷者もなく、浪人くずれ四名が斬死。むろん、服部角之助夫婦も捕縛されてしまった。

六

長谷川平蔵は、役所内の牢屋へ押しこめたやつどものうち、おふさ一名のみをわざと残し、あとの者を、みずから取り調べた。

小川や梅吉は、

「旦那は、おそろしい御方でございますねえ」

まんざら皮肉でもなく、そういったまま、あとはもう万事をあきらめた様子であった。

「どうも浪人くずれの気がきかねえ野郎どもばかりだもので、それで仕方もなく、蓑虫の久をさそいこんだのが運のつきというやつで」

「すぐに江戸を売ったらよかったのにな」

「なあに……私は旦那、ふところの金《もの》を気にして旅をするなぞは大きらいでしてね」

「小川や梅吉ともあろうやつが、あせりすぎたな。ときに……どこから本町の近江屋へ目をつけた?」

「旦那のお目をのがれて、ま、その日暮しのものを稼ぐつもりでね、以前に二、三度あそびに行ったことがある服部角之助の賭場へころげこむうち、ひょいとね……」

「いってしまえ」

「旦那。あの服部の御新造は、むかし近江屋の先代の内儀だったのでしてね。おどろくじゃあございませんか。私と気が合い、酒ものみ合ううち、ついつい、その……私と出来てしまいましてね」

「あの、おふさ……と、お前がか……」

「左様で……もう、そろそろ四十の坂へかかろうというのに、あの御新造ときたら、見かけによらず、まだ汁気も残っておりましてね」

にやりともせず、小川や梅吉はこんなことをいい出した。

平蔵は、だまっている。

「そうなると、いつの間にか肝胆相照らすというやつ……で、相談がまとまりました。御新造がね、近江屋へ押しこめと、すすめたものですよ」

気障りをきわめた、歯の浮くような梅吉のことばなのだが、能面のように無表情なこの小男の口からこれがもれると、一種異様な不気味さがただようのである。

(こうしたやつこそ、どのような残忍な所業も平気でおこなうものだ)

しゃべりつづける小川や梅吉を凝視しながら、平蔵は、梅吉の口述を書きとっている竹内孫四郎へ、

「ぬかりなく記しておけよ」

と、いった。

次に、服部角之助。

これは、ぶくぶくに肥った中年男で、酒とばくちに青ぐろく腫んだ顔つきにはまったく生色がなく、ただもうひれ伏して

「なにとぞ……なにとぞ、一命のみはお助け下さるよう」

と、くり返すのみであった。

他の浪人くずれや、服部家の中間、下女などの取調べもすみ、三日ほどを経た或る日に、おふさの取調べがおこなわれた。

取調べに当ったものは、与力の村松忠之進である。

この日の朝。

平蔵の迎えをうけた剣友・岸井左馬之助が役宅へあらわれた。

すべてをきいた左馬之助は、

「ほかに手段はなかったのか?」

と、いう。

「おふささんを逃がしてやれなかったか、ということか?……あの場合、それは出来なかったよ」

「銕さんは、意外に冷たい男だ」

「なんとでもいうさ」

「しかし……おどろいたよ。あの、おふささんがなあ……」「おれは取調べぬ。村松という与力にまかせた。ちょっと、様子を見るかね?」

「いやだ。おれはいやだよ」

だが、いざとなると左馬之助は狭い白洲が見える詮議場の横手の小部屋へ入って来た。

「ここへ来いよ」

先に来ていた平蔵がいい、二人は障子のすき間から白洲をながめた。

おふさが、白洲へ引き出されている。

二月はじめの、どこともなく青めいた陽ざしがみちわたる白洲に、おふさは悪びれもせずにすわっていた。

むすめのころは、色白の、ふくよかな顔かたちであったものが、見ちがえるほど痩せており、両眼はするどく光っていた。かつては、むっちりとふくらみを見せていた唇が嘘のように乾いて、うすく引きむすばれている。

「あれが……?」

おふささんか、と、岸井左馬之助は顔面蒼白。わなわなと袴をつかんだ手がふるえはじめた。

平蔵が調べた小川や梅吉の証言をもとにして、村松与力はぴしぴしと調べをすすめた。

「私は、近江屋にうらみがございます。それゆえに梅吉をそそのかせ、近江屋夫婦を殺害させるつもりでございました。盗み金よりも、そのことのほうが、私には大事なことでございました」

むしろ、はきはきと、おふさはこたえる。

「近江屋に、なんのうらみがあったのか。いえ、申せ」

「申しても詮ないことながら、では、申しあげます」

おふさの申したては、先に、鉄砲町の御用聞きから平蔵がきいた通りのものであった。

「小川や梅吉と情をかわしたことを、服部角之助は知らなんだのか?」

「知るも知らぬも……」

と、おふさは、見ていて寒気だつような冷笑をうかべ、

「いまの角之助は男ではございませぬ。女房のいらぬ人でございます。角之助がせめて、あたりまえの男でございましたなら……」

いいさして、おふさは何ものか、はげしく胸へつきあげてくるものに耐えていたようだったが、やがてそれまでの冷然たる口調にもどり、

「いまの角之助が、おのれの女房を抱ける手がございましたなら、私も、ここまでは落ちこみませぬでしたろうに……」

おふさが白洲から引き立てられるときに、平蔵と左馬之助は、たまりかねて詮議場へ出て行った。

白洲に立ったおふさは、詮議場へ、急にあらわれた二人の男に気づいて、これを見まもったが、彼女の表情はみじんもうごかない。

まったく、おふさは、平蔵も左馬之助も忘れきってしまっていたのだ。

牢屋へ去るおふさを見送りつつ、平蔵が、左馬之助へささやいた。

「女という生きものには、過去もなく、さらに将来もなく、ただ一つ、現在のわが身あるのみ……ということを、おれたちは忘れていたようだな」

「む……」

うなずいた左馬之助の両眼からは、ふつふつとして泪がわきこぼれているではないか。

平蔵は愕然とした。

これは、おふさの変貌を知ったときのおどろきよりも、もっと強烈で、もっと深い感動をともなったものであった。

(そうか……これほどまでに左馬は、おふささんを思いつめていたのか……)

である。

二十余年前。

桜屋敷の隠居からの冷酒と蕎麦切を女中にはこばせ、高杉道場へあらわれたときのおふさにとって、平蔵や左馬之助は他の門人たちと同様、さして関心がなかった存在であったのだろう。ことばをかわしたといっても、それは時候のあいさつぐらいなものであったにすぎない。

そのおふさを、

(左馬は、こうまでおもいつめていたのか)

なのである。

先月、雪の茶店で、左馬之助が、

「おかげでおれは、妻子もなく、金もなく、一剣に托すべき夢も消え果てた」

つぶやいたそのことばを、いまさらに、平蔵はおもいうかべたのである。 悄然と役宅を出て行く左馬之助に、

「また来てくれるだろうな」

平蔵が念を入れると、

「おふささんを失ったかわりに、おりゃ、お前さんをまた得たものな」

「おれとて、同様だぞ」

「うむ……また来るよ」

春が来た。

小川や梅吉は〔はりつけ〕の刑に処せられ、服部角之助ほか浪人くずれ三名は打ち首となった。

そしておふさは、服部家の小者その他と共に、遠島を申しつけられたのである。

おふさが島送りとなってから数日を経て、長谷川平蔵は例のごとく編笠に面をかくし、本所へ出向いた。

神田川の船宿から小舟をやとい、大川へ出ると、

「本所の横川へ……」

平蔵が、船頭に命じた。

どんよりとした花曇りの空に、一羽の鳶がゆうゆうとして舞い飛んでいる。

花見どきで、川向うは人出も多かった。

「もう、花も散ります」

船頭が何気なくいった。

大川から竪川へ入ると、本所になる。

竪川は、万治二年に掘割りをされたもので、幅二十間。これに橋をかけて一ツ目橋、二ツ目橋、三ツ目橋……その三ツ目橋が平蔵の旧邸があったところだ。

三ツ目橋をくぐり、平蔵をのせた小舟は、新辻橋の手前から左の堀川へまがって行く。

この川が横川である。

横川を北へ……入江町の河岸を左にながめつつ、舟はゆっくりとすすむ。

やがて、右手に法恩寺の大屋根が見え、そして、舟は出村町へさしかかった。

平蔵は、舟を横川町沿いに寄せさせた。

「旦那、桜屋敷の花は山桜だけあって散りがおそい。ごらんなさいまし、いまが満開でございますぜ」

「ちょいと、舟をとめろ」

「へい」

幅二十間の対岸に桜屋敷の木立が見える。むかしとちがい、塀も大屋根も、なるほど大身旗本の屋敷に変っていたが、山桜の老樹のみは変らない。

こんもりと……みごとなうす紅色の桜花が旧高杉道場との境のあたりの木立の向うにながめられた。

煙管を取り出し、煙草をつめかけた長谷川平蔵のゆびのうごきが、はたとやんだ。

(あれは……?)

対岸の草地に、ぼんやりとたたずむ男ひとり。総髪に筒袖の着物、軽袗袴……。

(左馬だ……あれは左馬之助だ)

平蔵は、ぬぎかけた編笠をあわててかぶり、船頭に「舟をやれ」と、いった。

◇ ◇ ◇

なお、同時に販売される「佐嶋忠介弁当」の詳細とその特典、鬼平の部下・佐嶋忠介が活躍する「浅草・御厩河岸」は、こちらをご覧ください。

◇ ◇ ◇