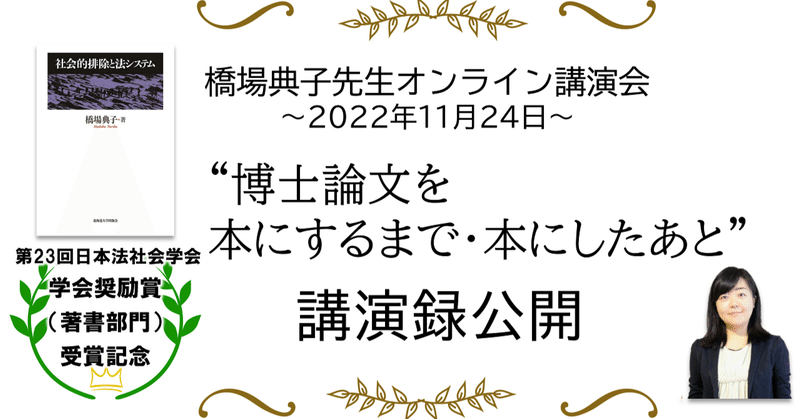

【開催レポート】“博士論文を本にするまで・本にしたあと”(2022/11/14 橋場典子オンライン講演会)

北海道大学出版会では、適宜、オンライン講演会「リブラ・フォルーモ」を開催しています。この記事では、2022年11月24日に開かれた橋場典子先生(関西学院大学法学部准教授)の講演会『博士論文を本にするまで・本にしたあと』をレポートします。

橋場先生の専門は「法社会学」。博士論文をまとめた著書『社会的排除と法システム』(2021、北海道大学出版会)は、第23回日本法社会学会・学会奨励賞[著書部門]を受賞しました。

北海道大学法学部卒業後、法テラスで働く中で「司法アクセス」と「社会的排除」というテーマに出会った橋場先生は、北海道大学大学院法学研究科にて博士号を取得後、博士論文の書籍化にチャレンジしますが、そこには想像以上の苦労と紆余曲折があったと言います。

博士論文を本にしたいと望む後輩たちのために、その経緯とともに、関西学院大学で准教授のポストを得るまでの研究生活について、率直かつ朗らかに語ってくださいました。

1. 博論概要紹介

これまでの経緯

こんにちは、橋場典子と申します。

今日は北海道大学出版会から出していただいた『社会的排除と法システム』をきっかけにお話しさせていただくことになりました。この本は博士論文をベースとしているものですが、出版に至る過程でどういった苦労があったか、出版した前後でなにが変わったか等を中心に、後輩の皆さんに役立ちそうなことや、出版に関して悩んでいる方にとってポジティブなメッセージをメインにお話しができればと思っています。

まず自己紹介から。

私の専門は「法社会学」という分野です。あまりメジャーじゃないかもしれませんが、いわゆる基礎法学に分類される学問です。私の場合は、この社会の中で法というものがどういうふうに位置づけられ、あるいは人々がどうとらえているのかという観点から、特に司法アクセス論に関心があります。

例えば、「法」という存在があって、私たちがそれを認識している時、それを活用するのか/しないのか、その分岐点はどこにあるのだろう、と。そもそも「法」というのはどういう条件であれば成り立ちうるのか等、そういうところを、理論的、実証的に研究してきました。

現在の勤め先は関西学院大学の法学部で、准教授をしています。2022年4月に着任したばかりで、まだまだ肩書に自分が追い付いていない感じです。今日の講演では、博論を本にするまでの過程はもちろん、現在に至るまでどんなアカデミックキャリアを歩んできたのかという点、多分現役大学院生の皆さんには一番関心があるかもしれない点も含めて、お話しします。

最初のアカデミックキャリアとしては、北大大学院法学研究科(現法学院)の博士課程の時に、幸い、学振DC(注:日本学術振興会特別研究員。博士課程に所属する2~3年間、毎月定額の研究奨励金と研究費を受給できる制度。採択率は約2割と言われている)に採用していただきました。ほぼ同時期に、クラーク財団の研究助成にも採択していただきました。私の研究ではフィールドワークもやっていまして、北海道を拠点にして全国各地・国内外にフィールドワークに行くときには結構旅費がかかるのですが、そういった意味でも学振DCに採用されたり、後述の研究費をいただけたりしたというのは、研究を進めるうえで大きなインパクトを持っていたと思います。

そうして学振DCをしながら博論を提出し博士号を取得した後、北大で任期付(2年)の助教をさせていただきました。その2年の間に、北大で講義を担当したり、先輩から非常勤先を譲っていただいたりして教歴を積んでいきました。北大にはアカデミックキャリアの最初のところから育ててもらった御恩があります。

その後、学振PD(注:日本学術振興会特別研究員のうち、博士の学位取得者で博士課程に所属した大学以外の学究機関で研究するのに、毎月定額の研究奨励金と研究費を受給できる制度)にダメモトで応募したところ、運よくこれも採用していただきました。学振PDは所属研究室を変える必要があったため、研究テーマが近い立教大学法学部の濱野亮先生に師事して、ご指導をいただきました。続いて、東京の吉祥寺にある成蹊大学の法学部で任期付きの助教になり、2022年の4月から関西学院大学法学部准教授に着任した、という経緯になっています。学振PDと任期付き助教への就職の順番が逆になる方も多いかな、と思いますが、私の場合はこういった流れで今に至る、というところです。

博論のテーマに出会うきっかけ「法テラス」

私の博論の概要は、大きく言いますと「法システム」というものが原理的に内在する“排除性”に着目した、というふうにまとめることができます。

私はもともと、法学研究科の博士課程に入る前に、「法テラス」(日本司法支援センター)という、司法制度改革の際に設立された団体に就職して働いていた実務経験があります。博論および拙著『社会的排除と法システム』の出版に至るきっかけとなった法システムの“排除性”に着目する原体験をしたのが、この「法テラス」でした。

例えば、ある人が、国選弁護や民事法律扶助(経済的に資力の乏しい人が、民事事件で法的トラブルに遭った場合に、弁護士などの法律専門家を依頼する費用を支払うことができない時、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度)などのサービスを受けたい状況になっても、周囲に知り合いの弁護士がいなかったり、そもそも弁護士過疎で弁護士もおらず、リーガル・サービス(法的サービス)を受ける「司法アクセスポイント」もない状況にあるとします。そういったとき、お金がないからといって訴訟を起こすことができないということがないように、法テラスが裁判費用の立て替えなどをやっているわけです。皆さんが習ってきた憲法32条に「裁判を受ける権利」というのがあって、近代法の概念としては、我々には自由とか平等とか私的自治の原則があるとされています。

その一方で、私が博論や拙著『社会的排除と法システム』で着目したのは、そういった“法”の建前的なところではないところです。つまり、“法”というものが(一応)あるし、その理念とかも結構かっこいいことを言っている。もし法律や憲法で言っているようなことを、そのまま現実社会に当てはめることができれば、多分、ハッピーな世の中なのかも知れません。一方で、社会的排除状態にある人たちに対して、例えば法テラスみたいなところが「お金がない人が裁判を受けられるように民事法律扶助制度がありますよ、利用してください」とか、支援団体や弁護士さん、社会福祉士さんとかあるいはホームレス支援をしている団体とか、本当にいろいろな団体が、良かれと思って(被支援者に)アプローチしても、断られてしまうことがよくあります。要するに、法律とか制度とかといった支援者側のアプローチが、支援を受ける側の人たちにとっては、かなり距離がある場合が、実際には、ある。あるいは、支援を「する」側と「受ける」側といった、構造的な関係性が、逆に被援助者側に一種のスティグマをもたらす可能性もある、そういう、法の存在と現実社会のギャップのあたりに関心がありました。

「司法アクセス」と「社会的排除」

本当にざっくりと言ってしまえば、「法」は結構きれいなこと言っているけれども、現実社会はそんなにきれいではなかったりする。「法」っていうものは前述のような社会的排除状態にある人々の実態っていうものをある意味“等閑視”(無視して放っておくこと、おろそかに思うこと)している。確かにそこに存在はしているんだけれど、具体的なアクセス方法については結構空白になっている。そういう「法」の「本音」と「建て前」のようなところにとても関心がありました。こうした乖離の実態を把握したい、そして改善するためにはどうしたらいいんだろうかと考え、博論のテーマにしたという経緯があります。

ところで、今日聴いてくださっている皆さんの中には、こういった「システムが内在する排除性」って、別に法システムだけに当てはまることじゃない、と思った方もいると思います。それはその通りで、この本(『社会的排除と法システム』)でもちらっと触れているのですが、システムというものが持つ「排除性」ないしは「排他性」というのは、法システム以外のところ、例えば「教育システム」だったり「医療システム」だったり、いろいろなところに内在されています。じゃあ、それをどういうふうにしたらうまい具合、つまり実質的に活用可能なものになっていくのだろうか、その懸け橋となっている部分って何なのだろうか。司法アクセスの場合、市民が法システムにアクセスする際の阻害要因は何か、あるいはその克服方法としてどのようなことが考えられるかというところを探究するために、国内外へフィールドワークに行ったり、理論的な研究をしたり、という流れになった次第です。

拙著の背景には、システムの存在だけでは不十分だという問題意識があります。例えば、近所においしそうなレストランが出来た、じゃ行ってみようかという場合、このレストランを仮にシステムだとして、その情報(レストランがある、ということ)にアクセスできているっていう意味で、その人はもうすでに第一のハードルをクリアしているわけです。次に、その素敵なレストランに入った後、「こんな素敵なメニューがあるよ」とメニューを見せてもらって、いろいろなメニューの中から選べる場合、これを法の主題化の場面に引き付けて考えると、そのメニューは例えば①訴訟によってその紛争を解決する、②ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続。裁判によることなく、法的なトラブルを解決する方法、手段)を利用する、③そもそも法の主題化を行わない、などといった選択肢を選べる状態にある、ということを意味します。

ところが、そもそも、そのレストランの存在自体を知らない人は、行けません。対応を「選択する」場面・場所に行くことすらできない人がいる、ということです。この例え話だと、素敵なレストラン(法システム)があっても、実際に入れる人(ここでは法システムを活用できる人)の間に距離がある、これをどういう風にしたらレストランに入りやすくなるのかというところを、実証的・理論的に探究しました。

一大学院生としてフィールドワークへ出かける

こうした問題関心を持って、法学部でいろいろな実定法の勉強をしたり、基礎法科目をいろいろ学んだりする中に、私の問題関心にダイレクトに答えをくれるようなものを模索していました。もちろん、近い問題関心を持つ先行研究はありましたが、やはり直接的に自身の問題関心へ応答するためには実際にフィールドワークに行く必要がありました。おそらく、分野によってはフィールドワークをやらないところも多いと思います。社会学とかその隣接学問のあたりだとあるかもしれませんが、理系やそのほかの分野だとフィールドワークってイメージがつきにくいかもしれません。

本にも書きましたが、それなりに色々なところにフィールドワークに行きました。印象的だったのは、(刑務所)出所者支援をしているNPO法人での聴き取りで、拙著でも分析対象にしています。他にも、拙著には載せることができませんでしたが、DV(Domestic Violence、ドメスティック・バイオレンス。配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力)被害者支援団体や、子どもの虐待被害者支援であるとか、そういったところにも行きました。聴き取り内容がセンシティブだったり、文章化するのはちょっと(やめてほしい)というふうな反応もあったりしましたので、すべてを活字にできているわけではありません。けれども行ける範囲で行って、できる範囲で文章にしていきました。

問題関心(法システムに内在する排除性)を深めるためには、実際に当事者の人たちにアプローチしなければなりませんが、この時私がラッキーだったのは、大学院生という、学生にちょっと毛が生えたような立場で調査に行けたことです。肩書がない状態でフラットに当事者に話を聞けたというのは、今振り返ってもすごく良かったと思います。肩書や立場が重くなってしまうと、調査をされる側にも一種の警戒感が生まれる場合もあります。そういう意味で、学生の時分にフィールドワークに行き、相手に警戒感を抱かせることなく溶け込めた、話を聴けた、というのは貴重な体験でした。

基本的にはスノーボール・サンプリング(機縁法、雪だるま式標本法とも呼ばれる。リサーチ(調査)において、ある回答者から知人を紹介してもらい、雪だるま式にサンプル数を増やしていく手法)でいろいろなところに行って、話を聴かせていただきました。

2. 博論を本にするまで

「博論」と「書籍」の違い

博論は“生”というか“素材そのもの”というか、例えば料理でいうと「良いお肉、良いお魚があるぞ」みたいな感じで書いたのですが、本にする過程で「いかに読者にわかりやすく伝えるか、というところが著者としての一つの重要な矜持にあたる」と、編集者の竹中さん(竹中英俊氏、北海道大学出版会相談役、元東京大学出版会常務理事)に教えていただいて、その通りだと思いました。

研究者としての興味関心をいろいろ調べてまとめて文章化する、っていうことは学術論文あるいは博論でもできるわけですが、それを一つの本にまとめて出す、っていうときには、もう一つ、「読者の方向け」にわかりやすく伝える必要がある。私の場合は、博論から書籍にする過程において、法社会学や法学の分野で無意識に前提とされている事柄について、読者の方向けにある程度丁寧に説明していく必要がありました。「本にする」ということは「公にする」、「パブリックにする」ってことで、この小さな世界で分かる人同士が話している学会や学術雑誌といった場、仲間内でわいわい言って話が通じる世界、クローズドの社会じゃないところに発信するということを意味します。この辺りは、素材をかなり“生”のまま書いた博論を本にする過程で(私も初めての本だったので手探り状態だったわけですが)、その違いを結構意識しました。結構(書き方が)違うんだな、とか、あるいは読者を意識するってことはこういうことか、とか、走りながら学ぶ、という感じで頑張ったところです。走り出す前に学ぶべき、という意見が聞こえそうですが。このあたりの向き合い方は、編集担当の竹中さんに多くを学ばせていただきました。

積極的な学会発表と、それを支える研究費獲得の努力を

フィールドワークとは別に、理論的なところも研究しました。このあたりは本を読んでいただければありがたいですが、いわゆる「信頼研究」ですとか「社会的排除/包摂概念」ですとか、そういったことについて国内外の研究を調べて検討しました。

ここで皆さんにお伝えしたいことは、博論を書いて、論文を書いて、その後本にしていく、という過程のポイントポイントで、国内外の研究会や学会で、積極的に成果発表することが大事だ、ということです。というのも、やはり独りよがりの問題関心で、独りよがりに調べて「こんなことをやりました」って言っているだけだったら、「ああそうなんだ、頑張ったね」で終わると思うんです。一方、国内外の自分の属するコミュニティで発表すると、いろいろな批判を受ける、その一連の経験が重要なんだと思います。質疑応答を通して、自分が気づいていなかったところを気付かされたり、批判してもらえるので、それが研究を発展させるうえで大きな糧になります。本を書いている最中であっても、折に触れ研究内容をいろいろなところで成果発表し、批評をいただくことが大事かなと思います。

あと、科研費や学振DC/PD含め、大学院生向けの研究助成があれば、積極的に応募して研究費を獲得することも大事だと思います。国内外の学会に行って発表するにも、地域によっては結構旅費がかかりますし、私の場合フィールドワーク(の旅費が必要)というのがありました。おそらく分野によっては、例えば理系だったら試薬を買ったりとかありますよね。積極的な研究発表と、積極的な研究費獲得は、博論執筆、出版準備の過程においても、両方並行した方が長い目で見ると良いと思います。

企画の持ち込み、助成金獲得を経て出版するまでの道のり

本を出したのは2021年の2月です。私の場合、きっかけは持ち込みでした。中にはそれこそ出版社から声がかかる方もいると思いますが、私は違いました。正直な話、博論を書いた時点では本にすることは想定していませんでしたから、持ち込むまでにもいろいろ悩んで、本ができるまでそれなりの年数がかかりました。

企画を相談した2019年春当時、東京の成蹊大学に着任していました。北海道大学出版会とやり取りし、その後、担当者が成蹊大学の研究室に来てくださって、いろいろと博論の内容とか研究関心とかを聞いてくださり、その後、私の持ち込み企画を出版審査に回して、それに通ったら書籍化することを考えましょうという感じだったので、その結果をドキドキしながら待つことになりました。

2019年秋、出版審査に通過した、という連絡をいただきました。出版に関する助成金がもらえれば実際に着手しましょう、ということになりました。そこで、科研費の「研究成果公開促進費」に応募したところ、運よく採択していただきました。具体的に出版の目途が立ったのが2020年の春でした。持ち込み→面談→審査→条件付きの通過、そして科研費に採択されたことをきっかけに物事が動き出した、という流れになっています。

この辺(持ち込みから出版までの流れ)は、どこの出版社さんから出すかによってもかなり変わってくると思いますので、あくまで参考程度に聞いておいてください。私もこれが初めての本なので、他の出版社はどういう風になっているのか正直知らないです。その辺は、先輩とかに聞くなり、出版社の人に相談するなりしたらいいと思います。

これ以降、竹中さんという編集者の方が担当してくださったんですけれども、打合せを始めたら、私がかなり素人だったせいで多大なるご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳なく思うところもありました。それでも見捨てず、とても根気強く向き合い、出版まで導いてくださいました。

後でも触れますけれども、実際に本を作るぞとなると、校正(書籍等を出版する時、文字や内容、体裁、色彩の誤りや不具合を正したり、仮刷りしたプリントアウトと原稿の内容を突き合わせて、誤植や体裁上の不備を正すこと)はもちろんのこと、それ以外にも、はしがき・あとがき・謝辞・索引の追加等の作業が発生します。校正以外は博論を書いた時点ではない作業だと思いますので、本にするときならではの作業といえるかも知れません。こうして、どうにか皆さんの協力を得て、(科研費・研究成果公開促進費の期限である)2021年春の出版期限に間に合いました。(持ち込みしてから)助成金を得て実際の本作りが始まるまでは、結構時間がかかりましたが、実際出版することが決まってからは、がむしゃらにどうにか乗り切ったという印象です。

悩み(1)博論を本にすることにどんな意義があるのか?そもそもできるものなのか?

おそらく、大学院生の皆さんはこの辺を一番悩んでいるのかな、と思います。そもそも、博論を本にすることにどんな意義があるのか?それは可能なのか?問題ですね。この辺は私も迷いました。博論を書いた時点では本にするってことは正直視野にありませんでした。

分野によると思いますが、私が博論を書いていた頃は法学(という分野)では若手研究者がいきなり本を出すということは少ない状況でした。もちろん、同じ法学部でも、政治学系の先生とか、少し上の先輩世代の方たちだと出版にするということはありました。分野によって、本にする/しないというところは大きく分かれると思います。私のいた基礎法(専攻)というところは、私の知る限りでは若手がいきなり本を出すという形ではなかったと思いますので、私の場合も博論を書いた直後に「さぁ、次は本だ!」とはならなかったんですね。加えて、(博論を書いた直後の)2014年から成蹊大学に就職するってことで生活の拠点を東京に移し、少しバタバタしてしまったので、なかなかこう、博論を本にまとめるっていうことを本格的に考え始めることが具体的にはなかなかできない状況にありました。

ところが、成蹊大学にポストをいただいて少し落ち着き、いろいろと考えていく中で、法テラスに関わっていた頃から博士課程を経て、かれこれ10年以上関心を持ち続けている社会的排除の状態が、相変わらず変わっていない、という印象があったんです。そして奇しくもこのコロナ禍で、その初期に、社会保障的にどうしても制度との接続に脆弱性を持っている人たち、要するに、例えば正規雇用ではない非正規雇用の方たちなど、制度との接続に脆弱性を持つ人たちが、特にこのコロナ禍のマイナスの影響を強く受けているな、という印象があって。そのあたりを見ても、やはりシステムというものと人々との間には大きな乖離がある、と。うまい具合に、システムと強い接続を持ち、うまく回っている人にとっては(今般のコロナ禍)はそんなに痛くも痒くもない状況だったかもしれないけれども、何かしら非正規雇用だったり自営業だったり、いろんな意味で制度上脆弱性を持つ人たちにとってみると、それがダイレクトな影響となって表れてしまうところが見られた。それで、これはもう一回(社会的排除と法システムについて)考えた方がいいと思いました。

そういうこともあって、こう、パズルが合わさるみたいに、いろんな状況がうまい具合に合わさって、いい流れがあって、博論を本ということを考え始めました。出版の過程で、私自身もこの問題について考え直したい、学び直したいと思い、一念発起して北海道大学出版会さんに相談し、前述したスケジュールで話が進んでいった、というわけです。

論文と本の違いは様々にあると思います。私の場合、研究テーマと学術領域が影響していると思いますが、社会における自分の研究のインパクトを考えた時、本という形が適しているのかもしれないと考え始めたのが、博論を本にしようと決意する大きなポイントだったのかな、と思います。

一方、博論を提出したのが2014年で、本にすることを考えだしたのがそこから5年ぐらい経ってますから、「“新鮮さ”はどうなんだ?」っていう点は正直迷いました。でも、新鮮さが失われていて、問題関心だったこの「社会的排除状態」がクリアになっていれば、「ああ、よかった」「私の心配はただの杞憂だったな」で終わったんですが、違うんじゃないかと思うところがあり、本を出版する方向へ進んでいったんですね。皆さんも、(博論を書いてから)時間が多少あいたことで本にするか迷われるときには、自分の研究に向き合うタイミングがきっとどこかから訪れると思うので、そういった時にちょっとこう俯瞰して考えてみると、何かこう道が開けてくるかもしれないなと思います。

悩み(2)どこから出すのか?出版社選びをどうするか?

続いて、もう出版することは決意しているという人の中には、多分、どこ(の出版社)からの出版を目指すか、というところで迷われている方がいるかもしれません。私の場合、やっぱり北大が母校ですし、もともと札幌出身というのもありますし、学士・修士・博士・助教とお世話になって、かなり長い間北大にいたので恩義を感じていました。北海道大学出版会は、北海道に関連する本をはじめ、著名な先生たちの本も含めて幅広く、手堅く本にされているイメージが学生の頃からあったので、私の場合、スムーズに「本を出すなら北海道大学出版会かな」という思いがあって、そこでダイレクトに企画を相談しました。迷うことなく、最初から北海道大学出版会(で出版したい)というのがありました。

大学出版会ではなくて、他にも一般の出版社はいろいろあります。法学だと有斐閣とか、信山社とかもありますし、そういった別のところも含めて考えている方もいらっしゃると思います。その辺について(どこが良いかなど)は、ケースバイケースなのでここで的確なアドバイスはできないんですが、もし悩んでいらっしゃるなら、身近にいる先輩とか指導教員含めて、いろいろな人に率直に聞いてみるのが良いと思います。聞かれないから言わないだけで、聞いてみると意外と皆いろいろと丁寧に教えてくれると思います。私も当時、北海道大学出版会で(出版したい)と心は決めていましたが、出版経験のある知り合いの比較的若手の研究者たちにその経緯等を聞いてみると、先輩たちが結構いろいろと教えてくれました。その辺は遠慮なく聞いていくのが良いんじゃないかと思います。大学出版会にも一般の出版社にも、それぞれ強みがあると思いますので、はじめは幅広くフラットな形で情報を集めていくのがいいのかも知れません。

苦労した点(1)法学の専門用語や曖昧な言葉などを直す校正過程

博論とか学術論文は、結構「生」のものに近い、料理でいうとこの素材に近いと思うわけです。私も初めての出版で「校正」のところで大きく指導いただきました。

例えば言葉1つ取っても無意識のうちに仲間内で通じるような言葉遣いをしているところとか、表記の揺れとか、一般的には使わない言葉とか、定義がちょっとわかりにくい言葉とか、いろいろな意味が含まれるがこの漢字でいいのかとか、ご指摘いただきました。本を出すことにまつわる独特の工夫というものが必要になると思います。

未熟だったので悩んで、校正結果の提出が〆切ギリギリになってしまったり、三校(すでに2回の校正作業が済んでいる版)の校正は、本当はサッと終わらなければいけないのに、私がいろいろ直しすぎてしまったり、皆さんにご迷惑をおかけしました。とにかくいろいろやらかしたので、偉そうなことは言えないんですけれど、その過程の中で学術論文との違いを、強く意識することができたかなと思います。また、私の場合、良い編集者さんに恵まれたので、その方についていくというスタンスでよかったので、皆さんもそういう方に巡り会えれば一番いいかなと思います。

苦労した点(2)内容を読者にわかりやすく伝えるための工夫

私の場合、はしがき(まえがき)とあとがきを書かせてもらいました。いきなりこう、「社会的排除と法システム」とタイトルだけ読んで、わかる場合はいいですけれども、やはりちょっと硬いし、一般読者の方々にはきっと何を言わんとしているのかがわかりにくいだろうとご指摘をいただきました。そこで、導入の意味も込めて、はしがきで「どういった問題関心があってこの本を書いているのか」というところと、本文のことにもちょっと触れています。これを書く提案をいただいて、確かにそうだなと思いましたので(はしがきとあとがきを)つけました。特にはしがきは、本の内容を読者の方に分かりやすく伝えるために重要だったと考えています。苦労もしましたが、やって良かったなっていうところです。

苦労した点(3)年度内刊行厳守のスケジュール進行

科研費の出版助成(研究成果公開促進費)に採択していただいたので、年度内に完成させなきゃいけないという縛りがありました。ところが、ギリギリに直しがあったり、スケジュールが結構慌ただしかったので、本当にご迷惑をおかけしてしまいました。もしこれから科研費の出版助成をとって出版したい、という方は、年度内で刊行まで漕ぎ着けなきゃいけないという縛りがあることを(私も自戒を込めて)肝に銘じていただければと思います。

3. 博論を本にしたあと

情報発信の努力

本を出したからそれで終わりではなくて、情報発信をしていかなければいけません。私の場合は「献本」(お世話になった方へ出版の報告として、あるいは本の認知拡大(ご紹介)を期待して本を送ること、またはその本)という形で、お世話になっている先生たちに本を送りました。かなりの数を送ったはずです。私費だったらちょっと厳しかったでしょうけど、当時、研究費をいただいていましたので、その研究費で賄うことができました。このあたり、前述の研究費獲得の重要性につながりますが、フィールドワークや学会発表以外に、本を出した時に献本する時にも、研究費に余裕があれば結構広い範囲に献本することが可能になります。今聞いてくださっている皆さんが、これから本を出す時にも、研究費を持っておけば、自分の本を広く情報発信することが可能になります。そういった意味でも、研究費を獲得しておいて損はないかと思います。

献本リストは自分で作りましたが、実際に送る作業はすべて北海道大学出版会の方でやってくださいました。とてもありがたかったです。当初は、自分でレターパック的なのを買ってきて作業するのかしらと思っていたんですけれども、リストを作って送っただけで、経費に関する大学とのやりとりも含め、全部担当してくださいました。この辺も多分、出版社によって違うと思います。

反響(1)日弁連機関紙『自由と正義』に書評が掲載

日本弁護士連合会(日弁連)では機関紙『自由と正義』を刊行しています。拙著を出版して間もなく、日弁連の編集委員会から北海道大学出版会さんの方に「『社会的排除と法システム』について書評を掲載したいと考えているがどうだろうか」という打診がありました。日弁連からの打診を受けて北大出版会から私の方に「こういう話があるけどどうか」と連絡がありました。貴重な機会だと思いましたので、ぜひお願いしたい旨を回答しました。書評を書いていただく弁護士は私の方で選んでほしいとのことでしたので、司法アクセス問題に精通している弁護士さんに依頼をし、書評を書いていただきました。

『自由と正義』は基本的に弁護士会に登録している弁護士全員に送られる機関紙です。フィールドワークの過程で弁護士さんと関わることも多かったですし、法テラスでも弁護士さんとか裁判官の方とかかわることが多かったので、「橋場さん見ましたよ!」と書評を見て久しぶりに連絡くれる弁護士さんもいました。「見ましたよ」だけで終わることも多いですけど、「今度研究会開くのでご一緒しましょう。色々教えてください。」みたいな形で研究会に発展するというようなこともありました。

あとは『貧困研究』ですとか、私の所属する日本法社会学会の学会誌でも書評を掲載していただきました。このあたり、やはり「本にする」ということを通して、多くの方々の目に触れる機会が多くなったことは、博論のままにしておく場合と本にする場合との大きな違いの一つかと思います。出版後は、本当に「広く知れ渡る」という印象がありました。

反響(2)日本法社会学会・学会奨励賞(著書部門)を受賞

続いて、ちょっと手前味噌で申し訳ないんですが、拙著が日本法社会学会の学会奨励賞(著書部門)を受賞しました。この授賞式の写真、知り合いの研究者から「これ橋場さんが(賞状を)あげてるみたいに見える」とよくからかわれるんですが、左に写っている学会の理事長が、たまたま学振PD時代に(立教大学で)お世話になっていた濱野亮先生で、そうした方から授与いただいたのも、すごく有難いなと思いながら賞状を受け取りました。博論を本にした結果こういう素敵なことが起こるとは、本当に想像していなかったことでした。前述したように、いろいろなプロセスや状況の変化で、ちょっとブランクはありましたけれども、博士論文を本にするという選択をして、(北海道大学出版会と担当の竹中さんから)力強いお力添えをもらって本にできました。なので、とりあえず(本が出来た時点で)自分の中では区切りがついた、みたいな感覚で、奨励賞の“ショ”の字も考えてなかったわけです。この知らせをもらったのは、2022年の4月でしたから、関西学院大学に着任してすぐの時期にこういう知らせが来て、かなりびっくりしました。

就職に有利なのは「本を出すこと」それ自体ではない

皆さんの中には、学術論文や博士論文を本にすることで就職に直接的に有利なんじゃないか?というふうに悩んでいる方もいると思います。多分、そういう側面もあるとは思いますが、私の場合、本を出す前にすでに(関西学院大学への)就職の話があったので、直接的に(有利だった)というわけではありません。ただ、(社会的排除と法システムについて)本にする過程で、博士論文も書いていますし、博論を基にした論文をHUSCAP(Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers:ハスカップ、北海道大学学術成果コレクション)にアップしていますし、いろんな国内外の学会とか研究会で報告していますので、博論の内容とそれらを国内外の学会・研究会などで成果発表していったことは、この就職に大きく寄与していると思います。

これも分野によると思いますけれども、本を出すのが就職に有利かどうかのあたりは、そんなに打算的にならなくてもいいと思います。まぁ地道に愚直に研究をやっていって、折々に先生方から批判を受けて、それにとにかく粘り強く喰らいついていけば、こう(打算的に)本出したからどうのこうのっていうことを考えなくとも、見ていてくれる人は見ていてくれるのかなというイメージです。

反響(3)北海道大学 法理論研究会での合評会開催

学術雑誌や日弁連の機関紙に書評が載ったり、賞をいただいたりした以外の反響としましては、所属している北大の法理論研究会というところで、拙著の合評会(書籍や問題などについて、批評し合う会)を開いていただきました。ここには外部の先生(葛野尋之先生(当時一橋大学、現青山学院大学)や、さっきも出てきた立教大学の濱野亮先生)をお呼びして評者になっていただいて、合評(批評・批判)を受けました。また、その研究会はオープンでしたので、当然、北海道大学以外の先生たちもいっぱいいて、いろいろな観点からご指導をいただきました。

博論の内容は日本法社会学会やLSA(Law and Society Association:法と社会学会、1964年にアメリカで設立された法社会学の専門学会)など、いろいろなところで発表していましたので、すでにいろいろなところからご指導はいただいていました。ですから、研究会を開いて批判してもらう・批評してもらうっていう機会は、(博論を)本にしなくてもあると思うのですが、1回本にすると、例え博論で書いた内容に重なる部分が多かったり、すでに聞いたことがある人が多くても、皆さん1つの成果物として捉え直して、読み直してくれる。私の場合、見直してくださった皆さんから、さらに資料をいただく機会を得ることもできました。博論を本にしてそれで終わりではなく、出版を通して指導いただく機会が増え、本という形にしたことで、より多くの人が読んでくれることにつながりました。本にすると自身の問題関心を共有する機会が増え、多くの人に読んでもらい指導していただく機会が得られた。これは結構大きな収穫でした。

書評会以外でも、献本に対して丁寧に手紙の形で感想を書いて送ってくれる方もいれば、メールで感想を寄せてくれる先生たちもいて、本当にお忙しい中、読んで、コメントを書いて送ってくれた方が多くて、みんな忙しいのによく読んでくれたな、と、とてもありがたかったです。献本の際、私の本務校とかメールアドレスとかをお伝えしたので、連絡しやすかったというのはあったかもしれません。すごくこう、皆さんに育ててもらっている、という実感がありました。それも、博士論文をそのままの状態で放置せず、本という形にすることの(大きな)メリット(の一つ)なのかもしれません。

感謝の気持ちを忘れない

本を作る過程で常に思っていたことは、まあ当たり前ですが、やっぱり周囲の人への感謝です。特に私の場合は、北海道大学出版会の皆さんに本当におんぶに抱っこ状態で導いてもらいましたので、その方たちへの感謝が大きいです。

論文を学術学会誌に投稿する時だと、投稿する論文を書いて送った後、査読の先生方にお世話になっています。それと同じで、本を出す時にも担当してくれたくださった竹中さんをはじめ、献本発送の作業をしてくださった方達、こうしたオンライン講演会を企画・広報してくださっている方達、私が気づいていないところでもいろいろな方々にお世話になったと思います。それプラス、校正の過程では印刷所の方々にもすごくお世話になりました。この辺は、ただ単に学術論文を単発で書いたり博論を書いたりするだけでは知り得なかったことです。私は未熟で、本にするって話になるまで、そこまで想像力が及んでいませんでした。繰り返しますが、本にするという過程には、一人で気ままに学会誌に投稿するのとはまた別の意味合いが出てきます。協力してくださる方達がいないと、皆さんが今持っているあるいは書いている博論は本にならないというところを、常に頭に置いていただければと思います。

今、博論を書いている後輩たちへ(1)焦らず、慌てず

最後に、これから本を出版するかもしれない皆さん、大学院生・ポスドクさん達にメッセージを考えてみました。ポイントは2点あるかと思います。

1点目は「焦らず、慌てず」っていうところです。前述したように、専攻する分野によっては、論文がメインのところもある(法学でも、ちょっと前までは論文がメインだった印象があります)。そうした分野の大学院生・ポスドクさんが、本を出すことがメインの研究分野の研究者と話をして、状況を比べて焦る必要はない、ということです。焦る時間があったら、論文1本でも読む時間に当てる方が精神衛生上いいですし、結果的に自分のためになると思います。

ただ、その一方で、ターニングポイントというか、何かそういう“流れ”が来たら思い切って一歩を踏み出すことも、おすすめしたい。私も最初は「博論を本にするぞ」なんて壮大なことは思っていませんでした。ただ、何かしらそういう流れがあって、そこで思い切って一歩を踏み出すことも重要かも知れません。皆さんも、悩んだり焦ったりする必要はないけれど、何か流れがあれば恐れずに突き進む、というか、そういう冒険心も必要だと思います。

今、博論を書いている後輩たちへ(2)出版はゴールではない

メッセージの2点目は、「出版はゴールではない」っていうところです。

すでに申し上げましたが、私の場合もこの本があったから任期無しのポストに就職できた、ということではないですし、就職するために本を書いたわけでもありません。そういった打算的なところはちょっと置いといてください。出版の前には博論があって、博論の前には自分の研究関心があって、大学院生さんもポスドクさんも、日々、本当に24時間、頭のどこかで研究のことを考えていると思います。そういう一つ一つ、研究に関する毎日の出来事がすべて糧になる、ということです。就職が決まるまで焦る気持ちもわかるんですけど、毎日いろいろ考えていることが、結果的に自分の研究者としての道につながっている、もしかしたら、もうその道に乗れているのかもしれない、くらいの気持ちで、日々無駄になることはない、と、出版に至るまでの“過程”を大切にしてほしいな、と思います。

まとめ:研究生活を送ることができる幸せを自覚しよう

研究生活の中で打算的になってしまうと、日々の研究をないがしろにして、結果的に自分を苦しめることになる。何のために研究しているんだったっけ?みたいな感じになってしまうので、そうならないためにも、地に足をつけた形でやっていくといいと思います。

忘れないでほしいのは、「研究できる喜び」です。私もそうですけれど、いろいろなこと、プライベートのことも含めて、大変な時期もあります。それでもなんだかんだと研究できているっていうのは、周りの先生たち・家族を含め、いろんな方たちの協力があってこそです。「研究生活を送ることができている」という状況を大事にしながら、ぼんやりと先を考えつつ、でもそんなに焦らず、といったスタンス、ニュートラルでフラットな感じで、日々を送っていくと、そんなに慌てることなく、研究を続けていけるのかな、と思います。

質疑応答(1)

ライフイベント(子育てや介護など)と研究生活の両立について、アドバイスはありますか?

ライフイベントと研究生活の両立は、なかなか難しいテーマですよね。私自身、北大助教~学振PDあたりは様々な出来事がありましたので、正直大変でした。

当時、「心折れる人は折れるだろう」と思う瞬間も結構頻繁にありましたけれども、やっぱり研究をやり続けることができた原動力は、自身の問題関心(社会的排除と法システム)について、自分は未だ全然明らかにできてないぞ、という気持ちでした。これは今もそうです。法テラスで問題関心が芽生え、博士課程に行って博論も書いたけど、未だ問題関心をクリアにできてない。これも知らないあれも知らない、自分は全然未熟すぎるぞって、いうところが強くあって、ここでやめたら一生後悔する、と思いました。その思いで、必死になって研究の道を諦めないようにしていました。そういう“必死さ”というのは、ライフイベントと研究生活を両立させる上で必要なことかもしれません。

皆さんの中にも、いろいろなライフイベントで苦労される方もいると思います。周囲の活用できるものは最大限活用しつつ、(その状況を乗り越えるために)必死に食らいつくことが必要になることがあるかもしれない、と思います。

質疑応答(2)

「旧統一教会被害者救済法案」(2022年12月成立)では、親が行った過度の献金により、経済的困窮に陥ったと主張する二世信者が、旧統一教会に献金の返金請求することが可能となりますが、そこには親がマインドコントロールを受けた禁治産者であるという前提があり、信教の自由に抵触するという意見があります。また、旧統一教会の二世信者らはまさに社会的排除に遭っている存在だと思われますが、親の献金を返金請求したいと法テラスに相談に来るとしたら、対応は可能なのでしょうか?

現在(2022年11月当時)、法テラスでは旧統一教会のいわゆる元信者ないしは二世信者対応の電話相談を受ける窓口を作っているところです。霊感商法にかかわっている弁護士さんや法務省の方にいろいろ話を聞くと、やっぱり人権の問題(信教の自由など)には皆さん頭を悩ませている、という報告を、非公開の研究会を通じて聞いています。法テラスの場合、旧統一教会の問題に関して話を聞く部署やコールセンターを作りますが、コールセンターの相談員自体その問題について詳しくなかったり、法的な問題についてあまり知らなかったりするので、どういう風にしていけば、その(被害)実態を聞き取れるかっていうのを、まさに今議論しているところです。

二世信者の方達というのは、私が博論に書いた表現を使うと、そこに存在しているんだけど法的には捕捉できない・フォローできない存在に当たる方たちかと思います。法的にフォローできない、あるいは既存の法律ではその被害を解明できないことを、新法でなんとかしていこうという方向で進められていると聞いています。

法律が寄って立つところのモデルでは、人間とは非常に合理的にいろいろ考えたり判断したりできる自律的な存在だ、としているわけです。その考えだと、人間に対して外部からいろんな影響力が行使され(得)ることが疑問視され、だからこそ「マインドコントロール」っていう考え方がなじむ。しかし社会学の立場からだと、人間は常に(外部から)影響され続けているわけで、どこまでの影響力がよろしくて、どこまでがよろしくないのかっていうのは、法律で定義するというよりも、その人の社会的文化とか規範から、その境界・ボーダー基準がおぼろげながら決まっていくものだと思うんですね。

しかし、その辺の議論がないまま、「マインドコントロール」とか「家族による代理権」とか抽象的なレベルでどんどん物事が決まって、進行していっちゃうと、いわばその合理的ではない人間モデル、具体的に言うと宗教的な人間モデルが存在する余地が、社会の中になくなってしまう、これはこれで困る場面が出てくるのではないか、とも思います。

私の博論でも、(法システムは)いわゆる自律的・合理的に行動できる人たちというのを前提としているけれども、実際に被支援者の人たちの行動パターンを見てみるとどうやら違うようだ、というところが出発点でした。みんながみんな、合理的で自律的で、自分の利益を最大化するような行動を取るかというと、必ずしもそうではない。中には(出所後社会的弱者となるにもかかわらず)好き好んで、それこそ「箔がつくから刑務所行く」といったアイデンティティを持っている方たちもいる。法が前提とする理想像っていうものに対しての違和感が、博士論文のベースとなっているような気がします。

旧統一教会の信者さんたちを、法が前提とする合理的人間モデルではないとして排除する、その排斥力として法が機能するのであれば、それは法の姿として果たして望ましいものなのかどうか?というのが、ご質問の主旨と拙著の問題関心を絡めると言えることかも知れません。