ブラタモリ日記その30 「長岡 #245」 (2023.9.2)

始まりました、ブラタモリ。新潟ウィーク、今回は長岡。イエイッ✨

さて、長岡といえばやはり長岡花火が全国的にも有名だ。その長岡花火だが、20代のころに1回だけ観に行ったことがある。しかし残念ながら混んでたことしか覚えていないのだ。ボクはどうも思い出というものを次から次へと忘れていく人間のようだ。

ところで、そんな花火もいいのだが、歴史好きのボクとしては長岡といえば戊辰戦争(北越戦争)が最初に頭に浮かぶ。これね、じつは戊辰戦争のなかでも、新政府軍(薩長軍)の戦死者が最も多いのはここ、北越戦争なのだ。つまり新政府軍を最も苦しめたのは河井継之助ひきいる長岡藩なのだよ。

番組冒頭、現在の長岡駅が長岡城跡地だということにタモリさんはおどろく(普通は県庁や市役所が建つ)。まさにその長岡駅周辺で、当時の長岡藩藩士らは命をかけて新政府軍と戦ったのかと思うと、なんだかやりきれない思いがする。

やりきれない思いというのは、この戦争は河井継之助が中立の立場をしめしたことによって起きた戦争でもあるからだ。つまり、やらなくてもいい戦争と言われれば、そうだったかもしれないのだ。中立というのは、じつは両方を敵にまわしてしまうものなのである。哀しいものだ。

そんな北越戦争で焼け野原になった長岡に維新後、明治天皇、岩倉具視、大隈重信らが訪問したのには涙をさそう。(←いや、これはだいぶ酒がまわってただけかもしれんけど…💧)それがあってかはわからないが、明治天皇御巡幸の翌年から花火が打ち上げられるようになったという。因果やのぉ〜。

また昭和に入ると太平洋戦争がはじまり、長岡は空襲にあうのだ。タモリさんは平潟神社を訪れ、その長岡空襲でできた痕跡をまえに、空襲体験者とお話を交える。いやはや、この一帯に1500もの人間の亡き姿があったかと思うと、命の尊さと平和をあらためて願わずにはいられない。

そして平成には新潟県中越地震にみまわれる長岡。これらいくたびの困難や逆境をはねのけ、不死鳥のようによみがえる長岡の人々には、あの米百俵の精神が心に強く刻まれているのだろう。

そして長岡花火は、そんな長岡の人々の平和への希望と祈りが込められているのだ。涙うるうる…(←やっぱ、だいぶ酒まわってるよ…💧)

「“ 花火の町 ”は不死鳥の町!?」

来場者100万人

大正15(1926)年、初めて三尺玉を打ち上げる

長岡駅が長岡城本丸跡地

約2kmにわたる長岡花火

長岡は江戸時代 7万4,000 石の城下町で、経済的に豊かな町 → 多額の費用のかかる花火大会が可能

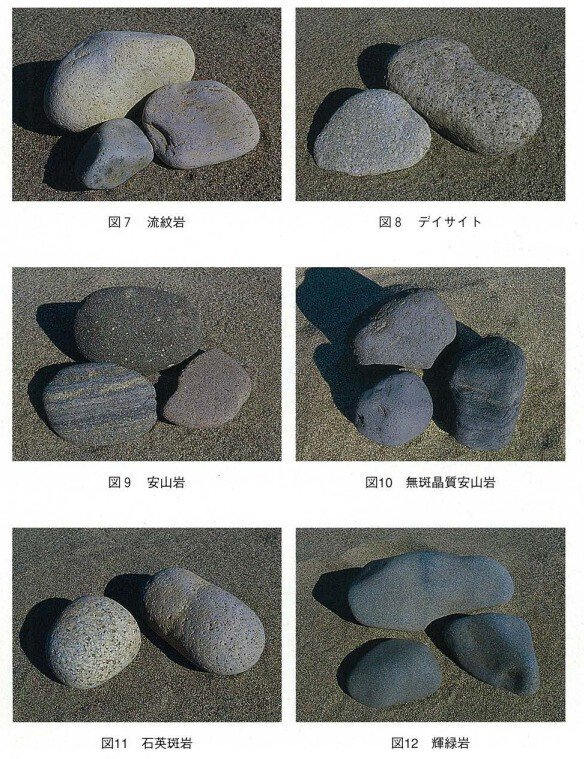

信濃川河川に20種くらいの石(片岩・チャート・安山岩・花崗閃緑岩などなど)

多くの支流から流れてくる

舟運が発達 → 十日町から味噌・お酒、湯沢から木材などが運ばれてくる

長岡は舟運による物資の集積地

柿川 → 物資の荷揚げ、荷下げがしやすい配置

河渡 → 川につくられた舟の発着場・荷揚げ場

十返舎一九もこの地を訪ねる

戊辰戦争(北越戦争)→ 町が焼け野原に

復興のきっかけは明治新政府の訪問

明治11年、明治天皇北陸巡幸(明治天皇、岩倉具視、大隈重信など)

巡幸時に大和屋のお菓子を在庫がなくなるほどたくさん買われた

越乃雪の和三盆は、徳島から北前船で運ばれた

巡幸の翌年、明治12年に花火大会を開催

明治になると物流の主力は舟から鉄道へ → 経済の原動力だった舟運は衰退

丘陵で採れる石油が長岡をよみがえらせる原動力に

わずか数年で200くらいの石油会社ができる

石油会社が長岡花火のスポンサーに

地形がプレートの力で波立つように隆起する → 信濃川はその丘陵の間を流れる

500万年前、新潟は深い海の底 → プランクトンが生まれる → バクテリアの働きで石油に → 丘陵には水を通しにくい地層があり、隆起した部分に石油がたまる

1945(昭和20)年8月1日 長岡空襲

約1500人が亡くなる

平潟神社に長岡空襲の痕跡

2004(平成16)年 新潟県中越地震

白菊 → 戦没者に対する慰霊と平和への祈り → コロナ禍のあいだも白菊だけは打ち上げられた

長岡花火は長岡の人々の希望と祈り

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?