補聴器と湿度の関係

はじめに

補聴器を修理に出された経験はおありでしょうか?

その修理代に驚かれたのではないでしょうか?

補聴器本体は高額なので修理代も高額なのです…。

今回は補聴器修理理由のトップ2である

サビと腐食について深堀りして参ります。

まずサビの発生する条件です。

①酸素②水(溶存酸素も含む)

上記に下記の条件が加わると腐食が始まります。

自然環境による因子(海水・水・雨・気温・湿度)

汚染による因子(大気ガス・海塩・ほこり)

よく補聴器を乾燥させろと言われておりますが、

②の条件を阻害する為ですね。

博識の皆様は補聴器用乾燥機、乾燥ケース等

ご使用されてますよね?

が!それで安心されてないですか??

毎日乾燥機に入れてたのにサビて壊れた!!

って良く聞きませんか?

そこに落とし穴があります!!

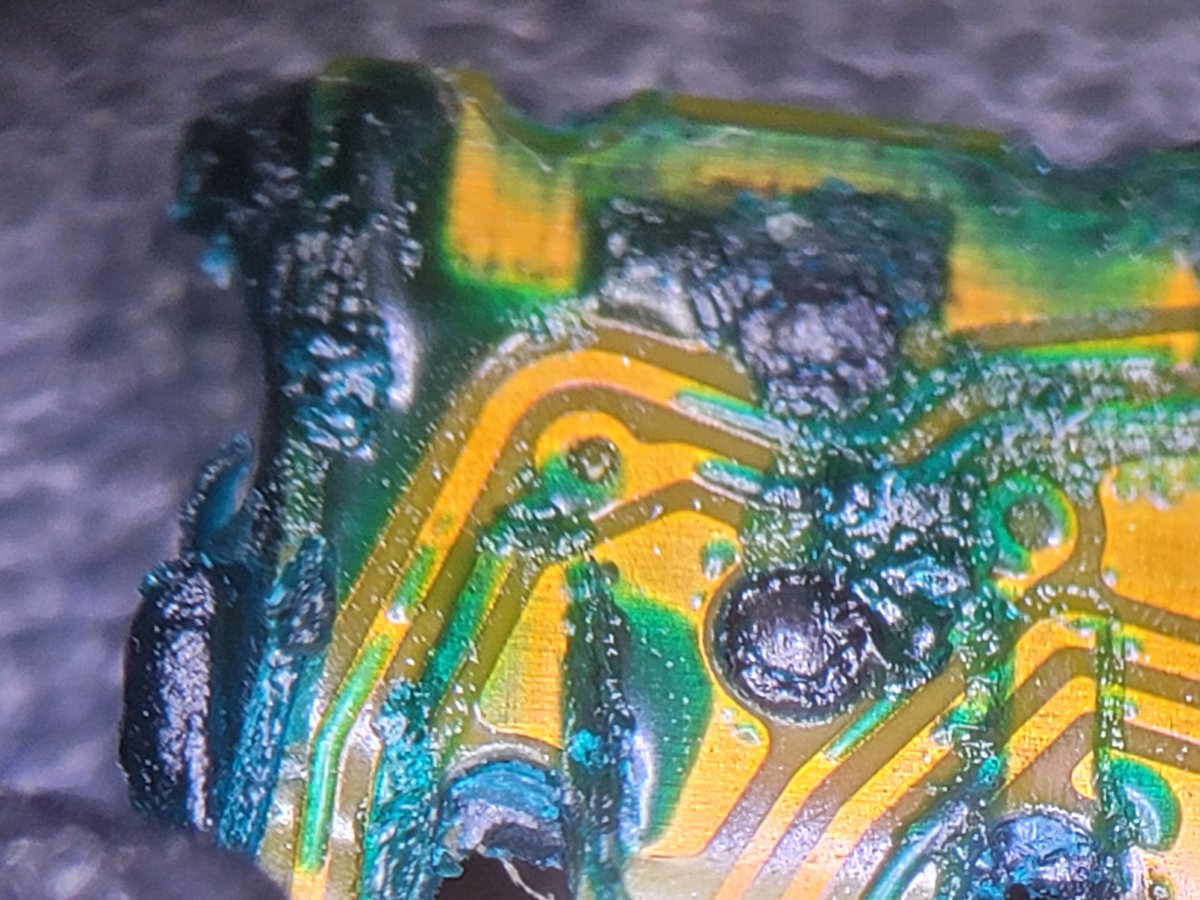

上記写真は『緑青』です。

基盤(配線部分)がサビていて通電不可になってます。

取り扱い外メーカーさんでしたが、

ご希望により開けて大体の見積もりが知りたいとの

ことでしたが、こうなるとアンプ故障で

5万以上かかる可能性が高いです。

また、乾燥させ過ぎも劣化となり、

この基盤がめくれて少し汗が侵入しても

致命的なサビの原因となります。

保管はそれ程難しいです。

湿度60%以上

温度20~30℃

栄養分(ホコリや粉塵)

まるで夏場の環境ですね。

湿気といえば水蒸気であり気体の状態です。

空気中に含まれる水蒸気も、

その量が多ければ錆の発生原因となります。

湿度が高くなれば、わずかに温度が下がるだけでも

結露の発生する温度に達し、周囲に水が付着します。

(余談ですが、電池が長持ちする条件と同じですね)

まず、一般的に天気予報などで聞かれる湿度50%は、『相対湿度』と呼ばれる数字です。

ある湿り空気の水蒸気分圧と、その湿り空気における飽和空気の水蒸気分圧の比を単位「%」で表します(相対湿度の英語表記「relative humidity」の頭文字を添えて、「%RH」と表記する場合もあります)。

気温30℃と15℃の場合では、同じ相対湿度でも水蒸気量が変化することになります。

それに対して『絶対湿度』があります。

ん?『気温30℃と15℃の場合では、同じ相対湿度でも水蒸気量が変化することになります。』??

すなわち、

乾燥状態とは季節や昼夜で全く変わるということ!!

相対湿度は温度とセットで考えるもの!!

では、どうすれば良いのか?

精密機器という面では、カメラと似ています。

カメラの保管湿度は

30〜50%RHが奨励されていますが、

これは「相対湿度」の話。

クリーンルームなど温度一定の環境に置いた場合

問題はないですが、まぁまず無いですよね。

一般家屋の屋内に設置し、

設定を1年中40%RHで放っておくと、

室温5~30℃の変化で

絶対湿度が 2.7g/m3~20.5g/m3 と

約10倍も変動するうえ、

冬場は過乾燥になってしまう。

夏場30%RH、冬場50%RHとすれば、

絶対湿度は 3.4~9.1g/m3 と3倍の変動に縮まり、

カビを確実に防ぎつつ機器にもやさしい管理を

実現できます。

「乾燥」の要素として、

もう1つ上げることができるのが「風」です。

物体の表面にムラなく「乾燥している風」を吹き付けることで乾燥を促進させることができます。

物体の表面付近に、水蒸気が飽和した空気が滞留していると、乾燥を防げることになります。

この原理を利用して、水分の乾燥量をコントロールすることも可能といえます。

ここまでのまとめ

・相対湿度が65%を超えると水の吸着量が

急激に増加し、これに伴い腐食速度も加速する。

・相対湿度は日中と夜間などの

温度差によって増加する。

・乾燥し過ぎも良くない

つまり、

温度差の抑制が結露を軽減し腐食の対策となることが

わかります。

長くなりましたが、

ここまでが補聴器に対する湿度の捉え方です。

次回は上記を踏まえてオススメの保管方法を

ご紹介致します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?