ジュニア・サイエンス・スクール体験記

こんにちは、リンネルです。今回は私が小5~中1の頃に体験した科学実験教室について書いてみたいと思います。

科学好きのはじまり

ある時、私に色々な経験をさせたいと考えてくれていた母は、近くの大学で小学生~中学生を対象とする科学実験教室があることを教えてくれました。年の離れた兄(現在は化学の研究者)の影響で科学に少し興味を持っていた私は、友人も誘って一緒に参加することにしました。

初めて参加して以来、科学実験の面白さに取りつかれ、機会があれば逃さず参加してきました。かなりの回数となったので、正直今となっては「いつ初めて参加したのか」「何回参加したのか」を全ては覚えていません。

しかし!!

この度年末年始で実家に帰省した際に、2007年~2009年に教室に参加した際の写真を見つけました!!

そこで、本日はいくつか内容を紹介しながら思い出を書いていきたいと思います。

ジュニア・サイエンス・スクール@九州工業大学

今回ご紹介するのは、私の出身地である北九州市にキャンパスを置く九州工業大学で行われていた、ジュニア・サイエンス・スクール(JSS)についてです。

現在(2020年1月4日)募集中のJSSはない、との記載がありますが、年に8回程度実施しているとのことですので、今年も実施の目途が立てば上記サイトでのお知らせがあるかもしれません。

私が小学生の頃から長きにわたり実施されていることを考えると、地域の子どもに愛されるイベントであるのだと分かります。

本日は、かなり古い記憶ですが、以前にJSSに参加した際の写真を見ながら、面白さを語っていきたいと思います。

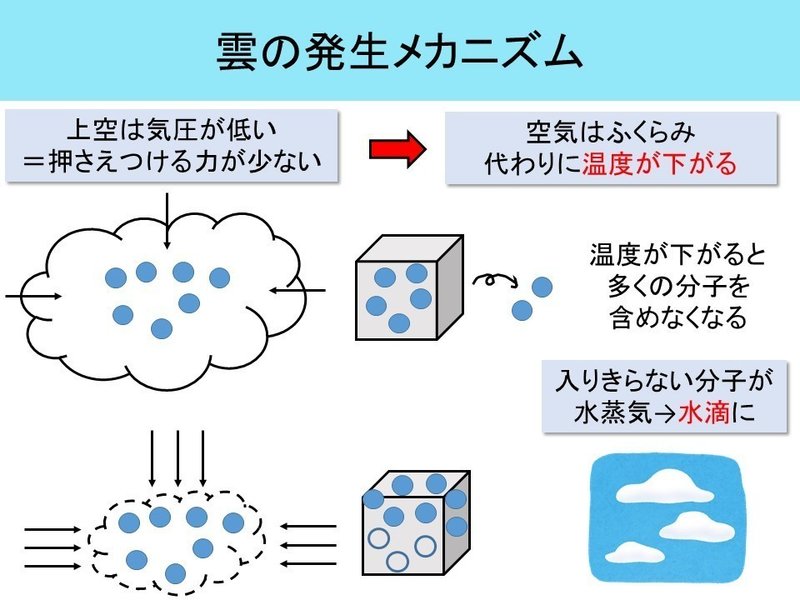

2007年(雲・竜巻の発生、ダイヤモンドダスト)

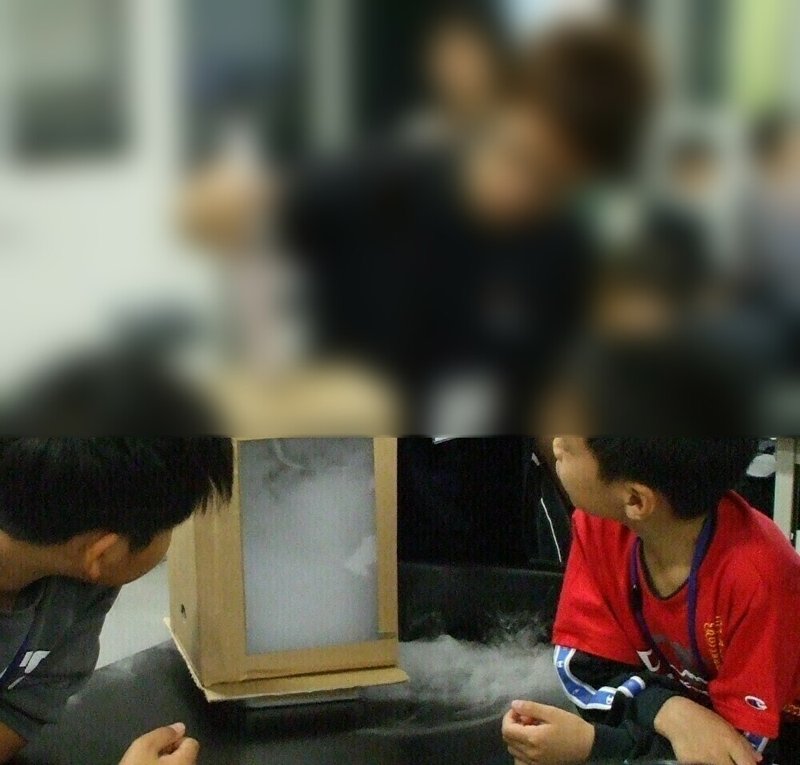

この回では、自然界での雲の発生メカニズムを、ペットボトルの中で再現できました。

ご覧のように、ペットボトルの中に白いモヤモヤしたものが見えています。上述の通り、水蒸気の一部が水滴となり私たちの目に見える大きさとなったものが雲です。

この日は他にも、ドライアイスで空気の流れを見えるようにした箱の内部に竜巻を発生させる実験や…

気温マイナス10℃程度のよく晴れた日などに観測される、水蒸気がかなり小さな氷の粒として目に見える、ダイヤモンドダストという現象を再現した実験も楽しめました。

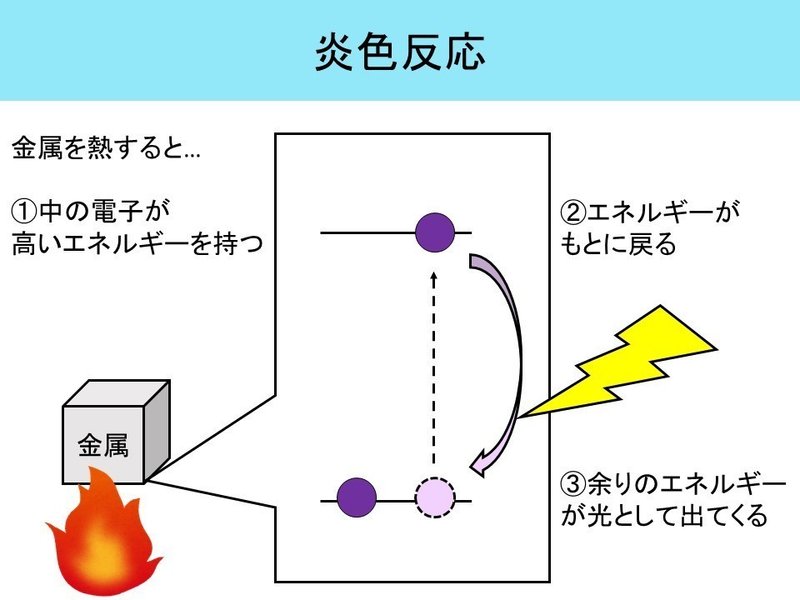

2008年(炎色反応、手作り花火)

この回では、鮮やかな色が現れる炎色反応を楽しむことができました。

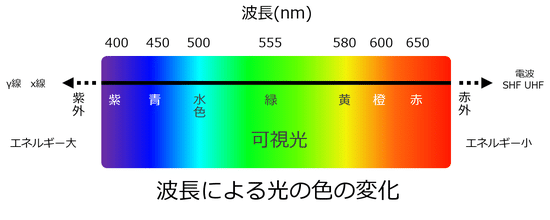

この光の波長に応じて、見える光の色が変わります。波長が短いほど紫の色が、長いほど赤の色が見えるようになります。

(画像は大塚電子株式会社が光について述べているページを参考にしました。)

人間が見える光の範囲を可視光と呼び、その範囲よりも波長が短いと紫外線、長いと赤外線と呼ばれることは、ご存知の方も多いかもしれません。

この実験では、バリウム(上)と銅(下)の炎色反応を確認しました。

日本化学会・化学だいすきクラブのサイトでは、炎色反応を家庭で楽しむ方法が紹介されています。安全に気をつけた上で、トライしてみてはいかがでしょうか。

この日は他にも、自らで火薬を詰めて花火を楽しむこともできました。

2009年(ロボット、電池、スライム、繊維)

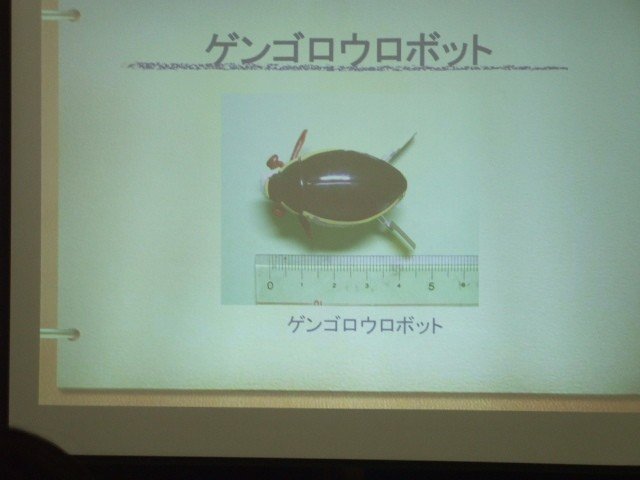

この回は、ゲンゴロウロボットと呼ばれる、ゲンゴロウの泳法にヒントを得て開発されたロボットを見せて頂きました。

中川照章; 本田崇; 山崎二郎. ゲンゴロウ型磁気マイクロロボットの推力に関する一考察. 電気学会研究会資料. MAG, マグネティックス研究会, 2002, 2002.101: 13-18.

実際に泳ぐところを見たり、操作を体験したり、優れた技術に驚きました。

映像が見つからず…分かりづらくて申し訳ないです。

手元にあるプラスチック板にセンサがついており、プラスチック板を曲げることでロボットを操作できました。

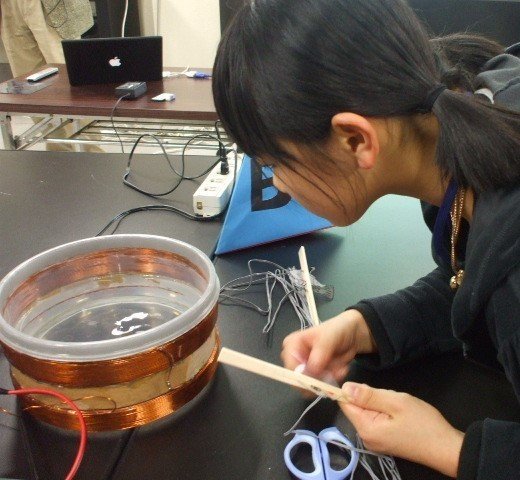

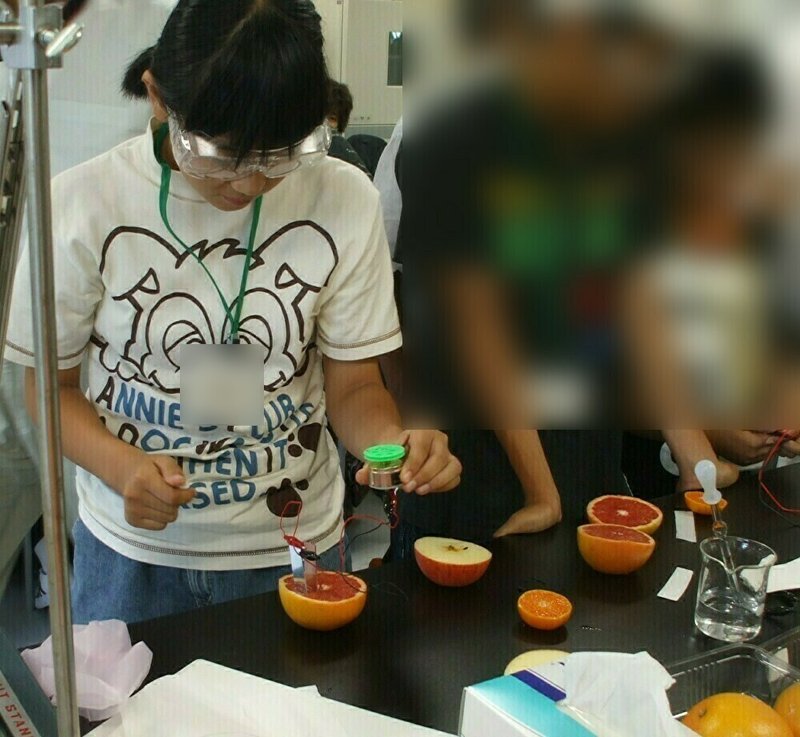

別の回では、柑橘系の果物と金属板を用いて、モーターを作動させる電池をつくる実験をしました。

他にも、科学実験定番のスライムや…

ナイロン繊維を取り出す実験を体験できました!

番外編(日食)

2009年7月22日、日本において皆既日食が観測されました。

その際に、遮光メガネを用いて太陽を観察している私です。

これは、同じく北九州市にある小倉高校の科学部が主催していた、日食を観測するイベントに参加したもので、ここまで述べてきた九工大でのイベントとは異なります。日程が近く写真が出てきたので一緒に載せることにしました。

※ちなみにこの数年後、上述の小倉高校に入学し科学部に所属することになりました。

次に日本で見られる日食は2030年6月1日(金環食)、2035年9月2日(皆既日食)であるとされています。(参考:国立天文台 日食一覧)

注意喚起ですが、皆既日食であっても直接太陽を見ることは危険ですので、適切な処理が施された遮光板を用いない限り、直接見ることは絶対にやめてください。

手鏡を用いて壁に映す方法、厚紙に小さな穴をあけ地面に映す方法などが、間接的に欠けた太陽の形を観測できる安全な方法です。ほかにも詳しく知りたい方は、日食を観察する方法:国立天文台を参照してください。

おわりに

長くなりましたが、以上で紹介を終わります。

写真が見つからず公式な記録もなかったため、ここでは一部しか紹介できませんでしたが、他にも「折り紙を用いて多面体を作る」「楽器スチールパンの演奏」「糸電話ならぬ気体電話」「飛行シミュレーション」など、科学実験の定番から九工大ならではの体験もすることができました。

かなり昔の情報ですので、今同じものが体験できるかは分かりませんが、現在近くにお住まいの方は九工大のJSSを体験してみてはいかがでしょうか。

また、お子様がいる方は、お住まいの地域での体験イベントを探してみてはいかがでしょうか。

以上、リンネルのコラム帳「ジュニア・サイエンス・スクール体験記」でした。

よろしければサポートお願い致します。質の高い記事を読んで頂けるよう精進致します。