ボールロストマップで振り返る20/21大学ラグビー<3>:天理大学、帝京大学

「ボールロストマップで振り返る20/21大学ラグビー」、予定を変えて今日は大学日本一に輝いた天理大学と準決勝で早稲田大学に敗れた帝京大学。

両チームとも見たのは2試合。レビューを書くのは見に行った試合だけと決めているのと、ちゃんと見た試合でないとボールロストマップの評価は難しいと思うので、今日は2試合ずつの合計4試合。

素晴らしいシーズンとなった天理大学

まずは天理大学。今年はシーズン前に新型コロナウイルスのクラスターが発生し、「ラグビーどころではない」状況からのスタート。関西で優勝し、大学選手権では、過去苦杯をなめた明治と早稲田の両校に完勝して大学日本一を勝ち取るという素晴らしいシーズンとなった。

ベストゲームは決勝戦

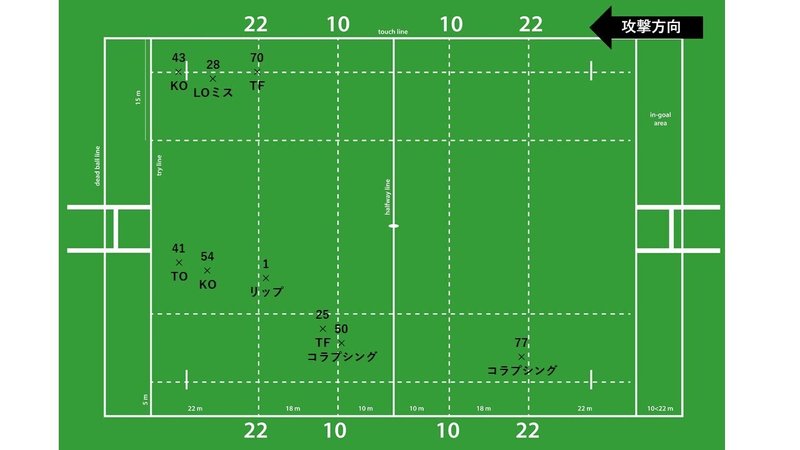

まずは今シーズンの天理のベストゲームであろう、決勝の早稲田戦。

(略語の説明= DT:ダイレクトタッチ、DO:ドロップアウト、EE:アーリーエンゲージ、HP:ハイパントでのボールロスト、KO:ノックオン、LO:ラインアウト、MUP:モールアンプレイアブル、NR:ノット・リリース・ザ・ボール、NS:ノットストレート、OS:オフサイド、OT:オーバー・ザ・トップ、SP:ショートパントでのボールロスト、TF:スローフォワード、TO:ラックでのターンオーバー)

55-28と大勝したこの試合、既にマッチレビューでも見ているが、ボールロスト、わずかに9回。しかも自陣側でのボールロストは後半に入ってからのコラプシングによる2回にとどまっている。これだけボールを継続できていれば大量点を取れるのは必然と言える。

大事な場所、大事な時間:明治戦

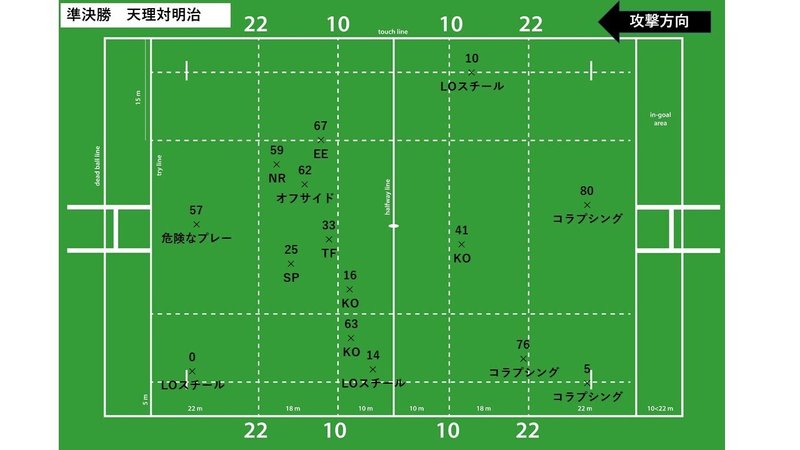

次に準決勝の明治戦。

(略語の説明= DT:ダイレクトタッチ、DO:ドロップアウト、EE:アーリーエンゲージ、HP:ハイパントでのボールロスト、KO:ノックオン、LO:ラインアウト、MUP:モールアンプレイアブル、NR:ノット・リリース・ザ・ボール、NS:ノットストレート、OS:オフサイド、OT:オーバー・ザ・トップ、SP:ショートパントでのボールロスト、TF:スローフォワード、TO:ラックでのターンオーバー)

41-15という大差での勝利だったが、ボールロストは15と比較的多い(明治は16回)。うち3回がスクラムのコラプシングによるもので、明治のスクラムを押せていたがペナルティも取られていたことを表している。また、ラインアウトスチールも3回食らっており、ここでも明治のセットピースの強さが際立っている。

際立つのは自陣でのボールロストの少なさだろうか。自陣22mライン付近より内側でのボールロストはコラプシングによる3回。しかし前半5分の次は後半36分。つまり約70分の間、危険なエリアでボールを失っていない。

敵陣22mラインの向こうでもボールロストはわずか2回。ハーフラインから敵陣22mラインまでの地域でのボールロストが8回あり、中盤から攻め込むところでやや苦しんだことは見てとれる。

全体としてのボールロストの回数も、明治16、天理15と拮抗しており、決勝の早稲田戦(早稲田19,天理9)と異なり、この数字だけでは大量点が付いたとは思えない。天理が大事な地域で大事な時間にボールを失っていないことが、この試合に完勝できた理由だろう。

まとめ:来年も同じレベルの攻撃を作り上げることが大学ラグビーの進歩に必要

今年の天理の攻撃は、フィフィタをはじめとする個人の能力の高さを上手くシステムに組み込んだ、非常にレベルの高いものでした。

同じレベルのチームを来年も作り上げてくることができるのか。それは非常に高いハードルだが、あの攻撃に立ち向かうチームを見てみたい。是非ともさらに攻撃力をブラッシュアップしていってもらいたいものだ。

不本意なシーズンだったであろう帝京大学

過去約10年間、大学ラグビーの中心的存在となってきた帝京大学。

今年は、対抗戦で早稲田に大差で敗れ、慶応にも僅差で敗れ、明治に逆転負けを喫した不本意なシーズンとなったが、大学選手権では準決勝まで進出。そこで早稲田に6点差で敗れ、2020/21シーズンの幕を閉じた。

慶応戦、明治戦も興味深い試合だったが、現地観戦していないのでここでは早稲田との2試合だけ取り上げる。

攻めきれなかった対抗戦での早稲田戦

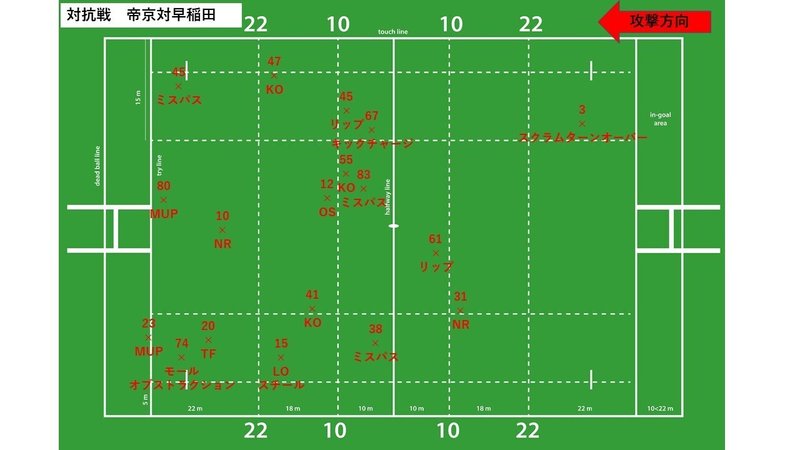

まずは11月の対抗戦。

(略語の説明= DT:ダイレクトタッチ、DO:ドロップアウト、EE:アーリーエンゲージ、HP:ハイパントでのボールロスト、KO:ノックオン、LO:ラインアウト、MUP:モールアンプレイアブル、NR:ノット・リリース・ザ・ボール、NS:ノットストレート、OS:オフサイド、OT:オーバー・ザ・トップ、SP:ショートパントでのボールロスト、TF:スローフォワード、TO:ラックでのターンオーバー)

45-29で敗れた試合だが、ボールロストは合計18回で相当多くなっている(早稲田は17回)。ただし、自陣でのボールロストがわずか3回と非常に少ない一方で、敵陣22mラインを越えてから6回。

これを見る限り、帝京としてはボールを失わずに前進できていたものの、決定的なところでロストし、点を取り損なっていたと分析できる。特に48分のミスパスはトライの決定的なチャンスだったので、結果的に非常に痛いボールロストだった。

規律に関わるペナルティが多かった大学選手権準決勝

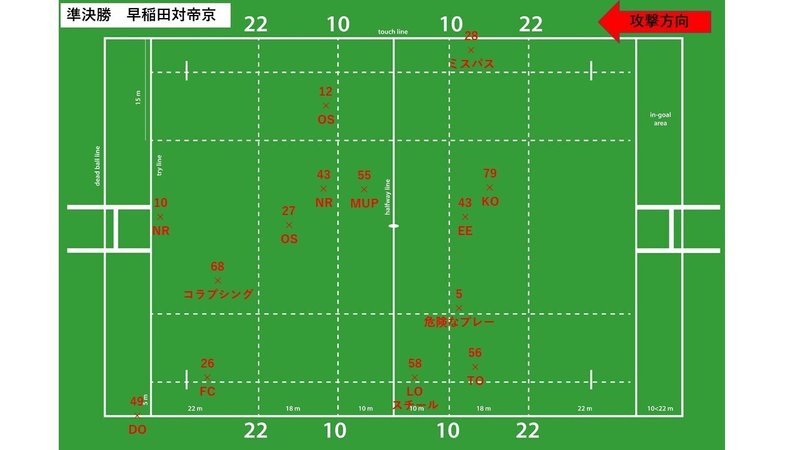

大学選手権での再戦はどうだったか。

(略語の説明= DT:ダイレクトタッチ、DO:ドロップアウト、EE:アーリーエンゲージ、HP:ハイパントでのボールロスト、KO:ノックオン、LO:ラインアウト、MUP:モールアンプレイアブル、NR:ノット・リリース・ザ・ボール、NS:ノットストレート、OS:オフサイド、OT:オーバー・ザ・トップ、SP:ショートパントでのボールロスト、TF:スローフォワード、TO:ラックでのターンオーバー)

スコアは33-27となったこの試合だが、ボールロスト14回と、ここでも多い(早稲田は11)。11月の試合と比較して際立つのが、自陣でのボールロスト7回。また、危険なプレー(ノーバインドでのモールへの参加)1回、オフサイド2回(マイボールを持ち込んだラックへの横入り)と、規律に関わるペナルティが3回というのも目立つ。中盤でのボールロストも多く、こうしてみると、よく6点差まで詰め寄ったという試合だと言えるだろうか。

まとめ:今年はポテンシャルを伸ばす年?

今年の帝京大学は、全般的に荒削りなチームだったという印象を持っている。ボールロストの多さもそれを物語っている。ディフェンス、アタック両面で、細かなプレーを詰めていくより、1人1人の特長を生かしたプレーをさせていたというのが感想。ポジションもかっちり固めるのではなく、同じ選手でも様々なポジションでプレーしていた。

もともと帝京大学は選手1人1人のポテンシャルを伸ばそうとするチームだが(なので日本代表まで伸びていく選手が多い)、今年は特に、選手それぞれの「素のラグビー力」を伸ばすことを重視していたように思える。とはいえ準決勝先発メンバーでは4年生が6人。ここ2年、早明の後塵を拝してきたが、来年は反撃の年となるのか。