ラグビー戦術 基礎の基礎<3> モール

試合が多くて空けてしまいましたが、「ラグビー戦術 基礎の基礎」3回目です。

予定では「チャンネル」概念を話そうと思っていたのですが、レビューを書いてるうちに、その前にラックとモールを先に話した方がいいような気がしてきたので今日はモールについて。

モールのルール

ルールではモールはこう決められてます。

第16条 モール

モールの目的は 、プレーヤーに地面についていないボールを争奪させることである 。

モールの形成

1. モールは 、フィールドオブプレー内でのみ行われる 。

2. モールは 、ボールキャリアーと各チームから少なくとも1名ずつのプレーヤーが互いにバインドし 、立ったままの状態になることで成立する 。

3. 形成されたモールは 、ゴールラインの方向へ前進していかなくてはならない 。

つまり、最低で3人のプレイヤーがバインド(手を回してくっついている状態)していて、ボールは誰かが保持していて、全員が立っています。

そうであるが故に、モールはモールのまま前進できます。

よく見られるのが、ラインアウトからのモールによる前進です。特に相手インゴールの手前5mくらいからのラインアウトでモールを作り、押し込んでのトライを狙うのは「世界のトライパターン」といえるほど一般的に行われる戦術です。

モールのメリットとデメリット

モールの場合、「前進できる」というのが大きなメリットですが、逆に「一度モールを作るとボールを出すのに時間がかかる」というデメリットもあります。

特に、

15.モールのゴールラインの方向への前進が止まった場合、5秒以内であれば、再びボールをゴールラインの方向へ前進させてもよい。モールが再び止まったが、ボールは移動していてレフリーが目でそれを確認できる場合、レフリーはプレーヤーにボールを動かすよう指示する。ボールを保持しているチームは、適切な時間内にボールを動かす。

というルールがあるため、ボールを出せない場合には、モールは確実に前進し続ける必要があります。もし止まってしまい、ボールを出せなかったら、相手ボールのスクラムで再開されます。

モールのルールを利用した防御戦術:チョークタックル

実はこれを利用した防御戦術もあります。タックルに行くとき、相手を倒すのではなく、相手のボールを抑え込み、パスを封じた上で、複数のタックラーで相手の体を立てた状態で抑え込む「チョークタックル」です。

これはルール上「モール」と見なされるので、この状態になってしまうと防御側ボールのスクラムになります。早慶戦で早稲田が何度か成功していましたね。

まずタックルの段階でボールを抑えます。

「ボールキャリアーと各チーム一名ずつのバインド」でモールは形成されますから、この段階でモールが成立します。

ここで早稲田はボールキャリアを抱え込んでボールを出せない状態を作っています。

腰が上がってしまっているので前進もできません。こうやってボール出しを阻止し続け、「モールアンプレイアブル」で早稲田ボールのスクラムになりました。

モールの効果

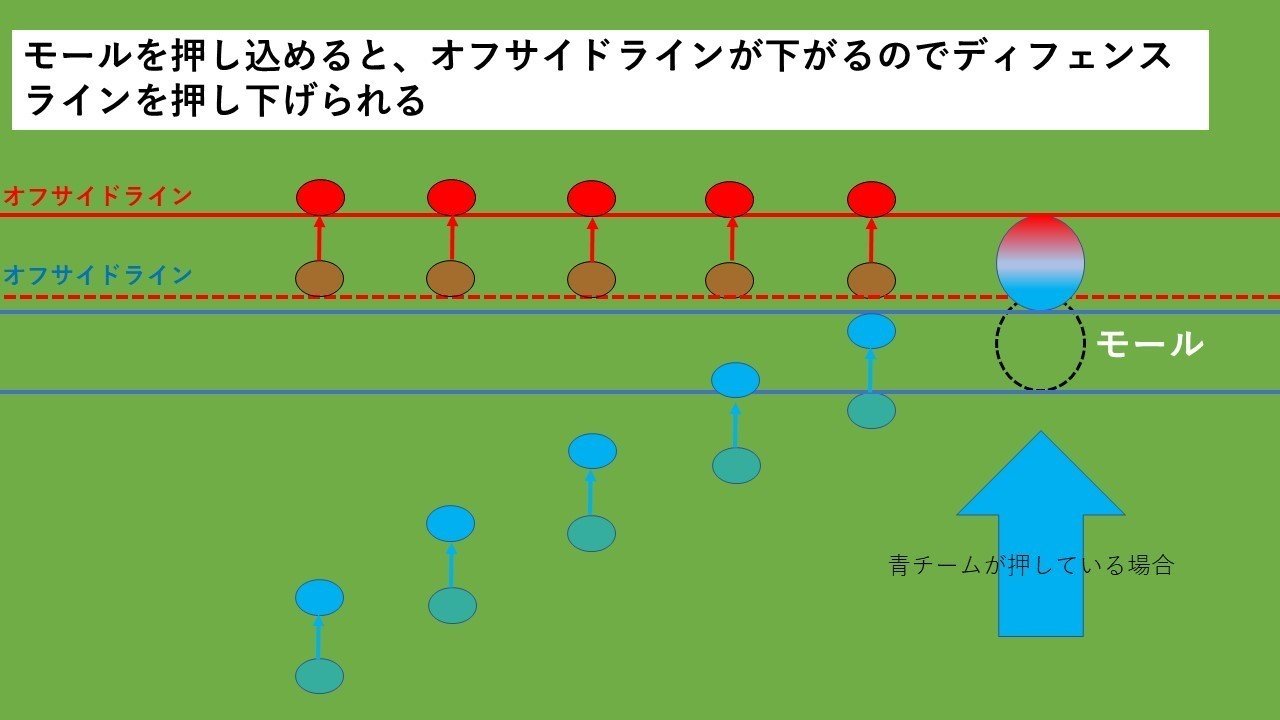

モールは歩くようなスピードでの前進なので、ラックのような、「繰り返しによる防御の混乱」を作り出すことはできません(ラックの回に説明します)。しかし、モールを前進し続けることができれば、相手のディフェンスラインを下げさせることができます。

さらに、前進し続けている場合、ディフェンス側は、モールに参加するプレイヤーを増やす必要ができてしまうので、前に進められれば、ディフェンスラインに並んでいるディフェンダーそのものを減らせる可能性があります。

そういうことで、モールは、2019年ワールドカップでの日本対南アフリカ戦であったような、ハーフラインから22mラインくらい前進してしまうようなモールみたいな破壊力を見せることになります。

2004年度に早稲田大学が試みたユニークな防御法とルール改正

ちなみに、以前、早稲田大学がユニークな防御法をやってみたことがあります。2004年度の日本選手権の早稲田対トヨタ自動車だったと思いますが、トヨタボールのモールになると、早稲田のプレイヤーが全員モールから離れてしまうのです。

当時のモールの成立条件は、「ボールキャリアーと各チーム一名ずつのバインド」だけだったので、早稲田のプレイヤーが全くバインドしなくなってしまえば、モールではなくなってしまうのです。

そうやってモール状態を解除させてしまえば、オフサイドラインがなくなるので、横からでもタックルに入れます。ところがモールの場合、ボールを持っているのは中心のプレイヤーで、それを押しているプレイヤーはボールを持っていません。そこにタックルに行くと、ボールを持っていないプレイヤーが邪魔になってしまうので、オブストラクションになるのです。

そのときの早稲田は、パワーに勝る社会人のモールを封じるために、こんな方法で対抗したのです。

ところがその後、ルールが変わりました。

12.モールの中で、ボールを保持していないチームのプレーヤーが、故意にモールから離れ、そのチームのプレーヤーがモールの中に誰もいなくなった場合、モールは継続される。

そのため、この時の早稲田のように、モールから離れてしまっても、モール状態が継続する、すなわちオフサイドラインが存在し続けるという形になり、「モールから離れることによるモールディフェンス」はできなくなってしまいました。

次はラックについて話します。

(続く)