ラグビー戦術の歩み<1>:ショートライン戦術とドリフトディフェンス

このマガジン「ラグビー戦術入門」では、これまで「ラグビー戦術 基礎の基礎」として戦術的な観点からルールを説明してきました。

今回から、歴史的な視点を入れながら実際の戦術を説明していこうと思います。

言うまでもないことですが、15人制ラグビーは両軍15人で試合をします。フィールドの幅は約70mですから、守備の時に守らなければならない横幅は1人あたり4.7mになります。ラグビーはサッカーと違って、手で相手の体をつかんで止めることもできます。そのため、この4.7mを突破するのは、そんなに簡単なことではありません。パワーでディフェンスを打ち破るか、どこかでアタック側の選手を余らせて突破しなければなりません。

そのために様々な戦術が生まれてきました。ここからしばらくは、90年代からの戦術の進歩を簡単に振り返ってみたいと思います。

ショートライン戦術とは

現在との連続性を踏まえると、ラグビー戦術における画期的な最初の進歩は、実は日本の早稲田大学が1970年代に編み出しています。「カンペイ」と呼ばれる最初のダブルライン攻撃です。ただダブルライン攻撃は後でまとめようと思うのでここでは言及するにとどめます。

1990年代半ば以降、中心的な戦術となったのが「ショートライン戦術」です。いま「ショートライン」で検索すると「ショートラインアウト」が引っかかってしまいますが、違うものです。

通常、アタックラインの並ぶイメージはこんな形になります。(以後、説明を単純にするためにフルバックを省いています)

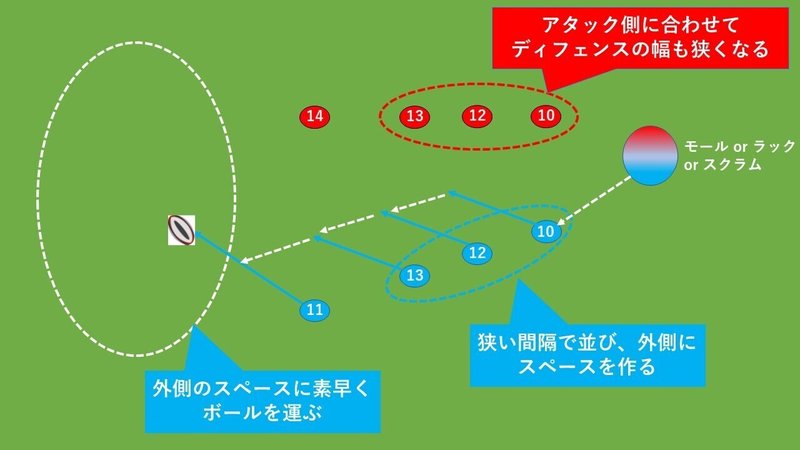

ショートライン戦術においては、アタックラインの並ぶ間隔を狭め、外側に大きなスペースを作ります。この外側のスペースまで、ディフェンスより早くボールを運び、突破しよう、というのが基本的な考え方です。

このショートライン戦術は、1989年に早稲田大学(清宮克幸主将)が大学日本一になったときにニュージーランドから取り入れた基本戦術であり、日本の社会人および大学チームの中心的な戦術になっていきます。1999年ワールドカップに挑んだ平尾ジャパンの基本戦術でもありました。

当時の『ナンバー』を読み返すと、神戸製鋼に所属していたウイングの増保輝則が、「日本人はロングパスが上手くないのでショートライン戦術が向いている」と発言しているのが見つかりました。外側のスペースでバックスの走力を生かして勝負するというだけでなく、ハンドリングスキルの劣勢を補うためにもショートライン戦術が有効であると考えられていたようです。

ドリフトディフェンスによる対抗

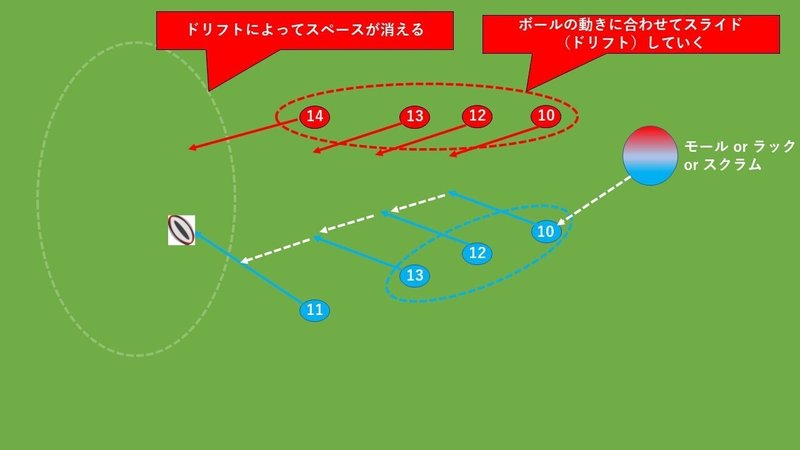

こうした攻撃に対して、「ドリフトディフェンス」という防御戦術が生まれました。「ドリフトディフェンス」とは、ディフェンダーがトイメンのアタッカーにマンツーマンでマークに付くのではなく、ボールの位置を基準としてディフェンスのポジショニングを決めていくディフェンスです。

ラグビーにおいて、基本的にボールは外側にパスされますから、外側にパスされていくボールを追いかけるように内側からディフェンダーがずれていく(ドリフト)のです。

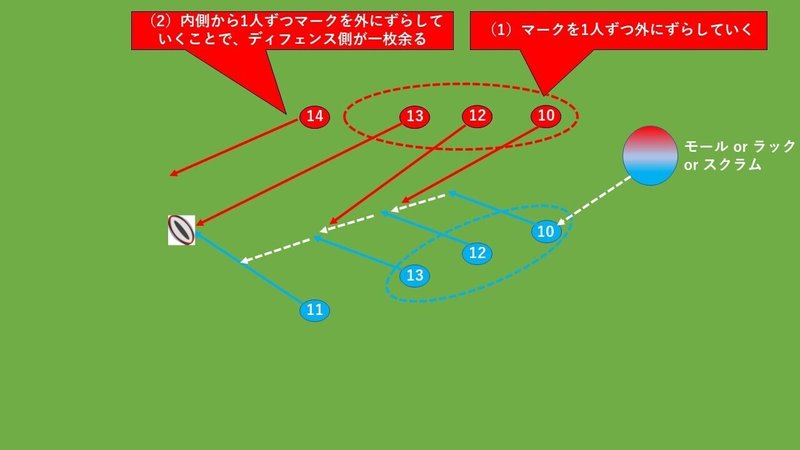

こうすることで、ボールの動きについていく形でマークを1人ずつずらしながら外側のスペースを内側から潰して、最後はタッチラインに押し出していく形になります。あるいは、ディフェンス側を余らせることができることもあります。

ずれていくことでディフェンス側が数的優位を作れると言うことは、上手く機能すると、アタック側3人、ディフェンス側2人でも、タッチラインを上手く利用することで守ることさえできるのです。

こうなってくると、アタック側は、ディフェンスが外に流れられないようが仕掛けが必要になります。その為に必要になるのが縦へのクラッシュです。縦にまっすぐ当たることで、ドリフトを止めていくわけです。

ショートライン戦術とドリフトディフェンスは1990年代後半の日本の社会人ラグビーで主流になっていきますが、どのチームも縦へのクラッシュを重視し、外国人プレイヤーへの依存を高めていきました。後で取り上げる「シールドロック」と相まって、社会人ラグビーが見ていて退屈だった時代です。

一時期、東芝府中が「PからGO」を標榜して、ペナルティからのPGやタッチを狙わず、クイックタップで蹴ることでゲームテンポを上げていくラグビーを展開しますが、それでも基本は縦へのクラッシュでした。

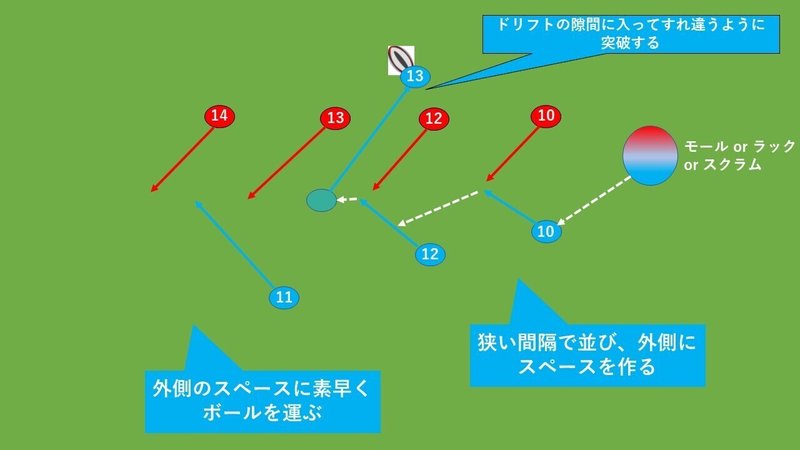

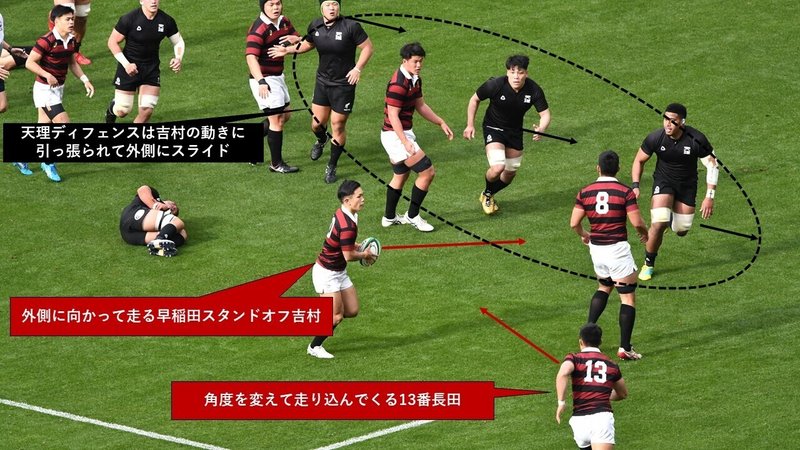

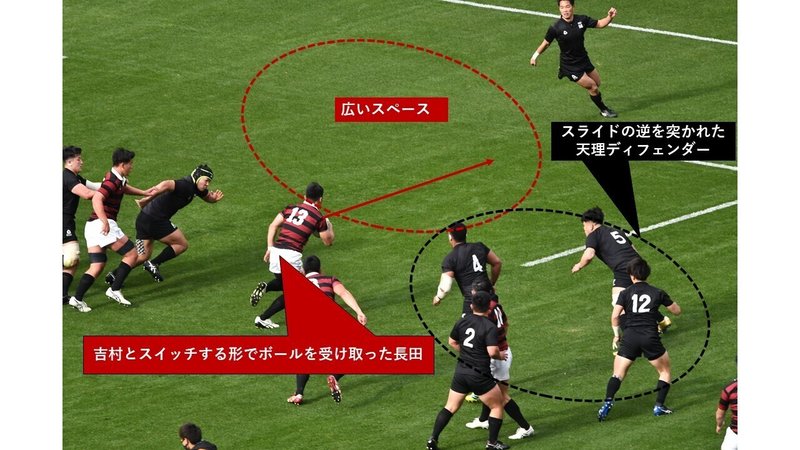

なお、攻撃側は、ドリフトディフェンスが外側に流れていくのを利用して、角度を変えてカットインして突破することもありました。当時のアイルランドのアウトサイドセンター、ブライアン・オドリスコルが得意にしていたプレーです。

似たプレーが今年の大学選手権決勝、早稲田対天理で見られました。

ドリフトディフェンスの日本における限界

なお、日本人が行うことを考えると、ドリフトディフェンスには限界がありました。外側にずれていくということは、ボールがディフェンスラインまで運ばれて来るのを「待つ」ディフェンスになります。

なので、タックルは相手の上半身に手をかけて引き倒す形にならざるをえません。こうした形のタックルは、体格の差がそのまま出ます。

つまり、体格に劣るチームは、ドリフトディフェンスを有効に行うのが難しいのです。体格に劣る側は、マンツーマン的にトイメンに突っ込んでできるだけ早く走って低いタックルを仕掛けないと相手を倒せません。しかし、ドリフトディフェンスしながらこうしたヘッドオンタックルを仕掛けるのは不可能です。

大学ラグビーにおける早稲田、国際舞台におけるジャパンがこの時期に低迷した理由の1つがまさにこれでした。

1983年のウェールズ遠征以来、ジャパンが久々に突っ込んでいくディフェンスを見せたのが、ラグビーワールドカップ2003年大会。そう、一勝もできなかったけれど、「ブレイブブロッサムズ」という誇らしい別名を冠されるようになったあの大会です。

「ワイドライン戦法」の試み

1990年代末、こうした「ショートライン戦術対ドリフトディフェンス」へのアンチテーゼとして、「ワイドライン戦法」を試みたチームがありました。元日本代表監督、日比野弘が率いた早稲田大学です。結果には結びつきませんでしたが、非常に興味深い戦術なので、次回にお話ししようと思います。

(続く)