ひより保育園の米作り。壮大な目標第一歩目。

2018年4月に開園したひより保育園。

開園以来、毎年農家さんにご協力いただきながら、田植えや稲刈りを体験させていただいていました。

プロローグ

しかし。今年はひより保育園が提携しているどの農家さんもお米をお作りにならないとおっしゃるのです。農家さんには農家さんの事情があります。

とは言っても、田植えや稲刈りを通して毎年園児たちはたくさんのことを学んでいましたし、なによりもみんなとても楽しみにしていた行事だったので「あら、残念」と、簡単に諦めるわけにはいきません。

私たちは、保育園だけでなく日当山無垢食堂というレストラン・物産館や、そらのまち総菜店という店舗運営もしていますし、ひより保育園があるのは鹿児島県霧島市。周りを見渡すとあちこちに田んぼがある街だということで、田植えをさせてくれる農家さんくらいすぐに見つかるだろうと思っていました。

そう。思っていました。

農家さんが全然見つからない

私たちの予想に反して、あの人に聞いてもこの人に聞いても(見つからない)。そして見つからないどころか「xxさんも もうお米作らないらしい」とか「農家のxxさん、あとを継ぐ人はいないらしい」という話もチラホラ。

去年は知り合いのトマト農家さんが廃業するということで、ハウスを引き継がないかというお声をいただいたにも関わらず、私たちの準備が整わずそのまま話は無かったことに。

そんなこともあり、常々いつかは自分たちも農業をやりたい(やらなければならない)しかもできるだけ早いうちに。という思いはありました。

始め方がわからない

協力してくださる農家さんが見つからないのであれば、もう自分たちでやるしかないのでは?そうは思うものの、田んぼを始めるにあたり、まず誰(どこ)に相談し、どうやって田んぼを手に入れ、そして何を準備し、どこにどんな手続きをすればいいのか。さらには、お米を作るのにはどんな道具が必要で、どのくらいの面積の田んぼを持つのがいいのか、そしてその規模の稲作をするのにどのくらいの頻度でどのくらいの人手がかかるのか、、、等。

考えれば考えるほど全くイメージがつかないのです。

一歩踏み出す方法すら分からないなんて、いかにこれまで、お米を(お米だけじゃないですね)作ることを他人任せにしていたかが分かります。

日本の食料自給率

農林水産省の資料(クリックで詳細)によると、日本の食料自給率はわずか38%(カロリーベース)。グラフを見ると、年々その状況は厳しくなっていることが分かります。

また、品目別の自給率(クリックで詳細)を見ると、主食の米ですら平成17年度以降は100%を下回っており、私たちの暮らしに欠かせない味噌、醤油、豆腐、納豆などを作る大豆に至っては6%。

牛、豚、鶏肉なども、外国産の飼料に頼らず国産の餌だけの自給率となるといずれも10%を下回るという状況です。(表の( )内が飼料自給率を考慮した値)。

荒廃農地面積

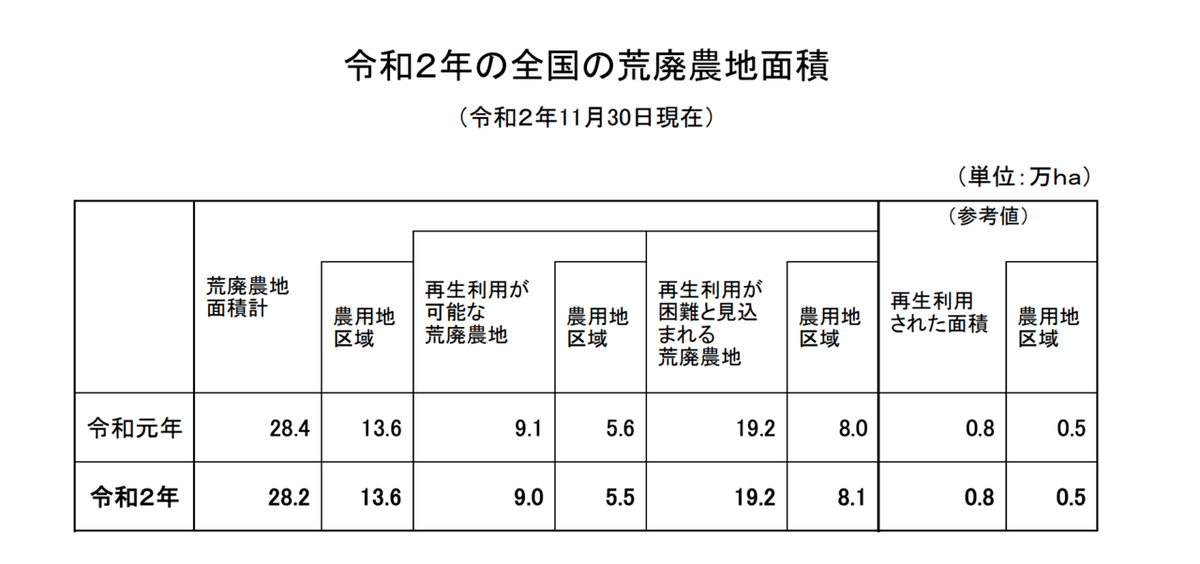

令和2年の全国の荒廃農地面積。再生利用が可能な荒廃農地9万haに対して、再利用された面積0.8万haと、まだまだやれることはありそうな予感。

ちなみに、再生利用が困難と見込まれる荒廃農地とは「森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周囲の状況 から見て、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと 見込まれるものに相当する荒廃農地」のことをさすのだそう(農林水産省)。

耕作放棄地の増加の原因を調べていくと、これまでも具体的に農家さんたちと話をする中で感じていた「高齢化や後継者不足」という理由の他にもいろいろな理由があり、その中でも気になったのが「土地持ち非農家」「不在村地主の農家」という言葉。実際に私たちが保育園の近隣にある耕作放棄地の所有者を探す中でとても多かったのが相続などで、県外にお住まいの方がその農地の所有者となってしまっている例(他にもいろんな”複雑な”理由がありました)。

もう一つは、「農産物価格の低迷」や「収益の上がる作物がない」という問題。こちらは、私たち消費者がもっと意識を向けていく必要がありそうです。

私たちの食卓に絶対に欠かせないお米。

さて、これからも園児とお米づくりができるのでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?