芳賀赤十字病院「Link導入で代理店との受発注管理がスムーズに」(24年5月 日臨工ランチョン)

芳賀赤十字病院では、HITOTSULinkを医療機器販売代理店との連携に活用し、以下のような成果を上げています。2024年5月の日本臨床工学会のHITOTSUランチョンセミナーでの発表演題「当院のHITOTSU Link連携」を基に再構成し、お届けします。

HITOTSU Link導入の成果

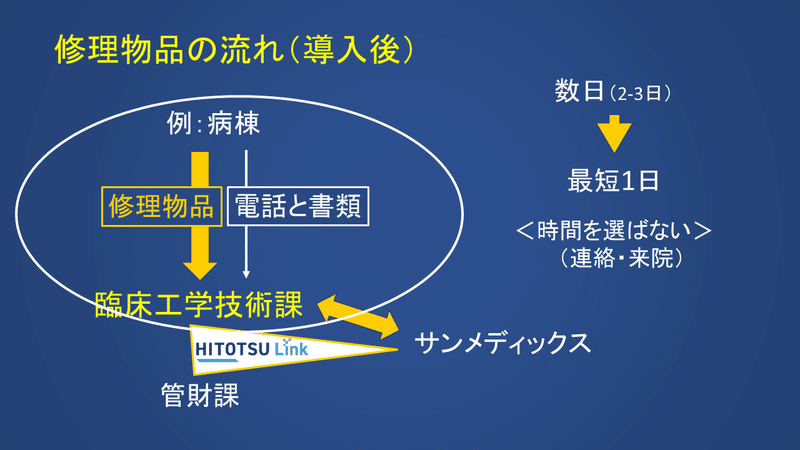

1.CE⇔事務⇔代理店のやり取りを、電話&来訪からLinkに移行。従来、平均2~3日かかっていた不具合受付~院外修理発注が、最短1日で完了した!

2.病棟NsからCEへの修理依頼もDXし、“山積みの紙伝票”が解消した!

3.CE内の申し送りやあらゆる情報共有にLinkを活用し、所属長がチーム全体の動きや個人の状況を把握しやすくなった!

当院は栃木県真岡市にある364床の地域医療支援病院です。臨床工学技術課には14名のCEが在籍しており、機器管理のほか血液浄化、心臓カテーテル・デバイス管理、内視鏡、手術室など多岐にわたる業務に携わっています。

HITOTSU Linkは、当課内の情報共有や業務管理に活用していますが、医療機器販売代理店2社とも接続し、院外連携でも実績を上げています。本日はそのうちの1社であるサンメディックス株式会社(本社:東京都中央区、以下SMX)との連携にクローズアップして成果をお話しします。なお、当院では株式会社日成メディカル(本社:栃木県宇都宮市)ともLink接続しています。

代理店とのやり取りは電話・来訪が当たり前

CE、事務、代理店の3者間で行ったり来たり

約1年前、Linkを導入する前の院外修理の流れです。病棟で医療機器が故障すると、まず、紙の伝票でCEに修理依頼がやってきます。「コードの被布がはがれてしまった」「心電図モニタのアンテナが折れてしまった」など、色々な修理依頼があります。このうち、院外修理に出すものに関して、当課からSMXに一報を入れるところから、主に電話でのやり取りが発生します。

さらに、物品確認や代替機の納品・交換など、訪問してもらうこともしばしばあります。加えて、機器の修理・購入を担当している管財課も交えて、当課(CE)、管財課、SMXという3者間で、何度も何度もやり取りを行っていました。もちろん院外修理は1件だけではなく、複数の機器・物品に関してこのようなやり取りを日常的に行っており、正直、非常に苦労していました。

Linkを使えば、3者間のやり取りも1つのルームで完結

そこで、この修理依頼の運用にLinkを活用することにしました。管財課メンバーにもLinkアカウントを発行したほか、SMXにも加入を呼び掛け、当院と接続してもらいました。

SMXとのルームとして、主に「修理関連」「手術室関連」「発注関連」「管財課⇔SMX」という4つのルームを作りました。情報共有のため、いずれのルームにも当課と管財課のメンバーが入っています。さらに、当課と管財課のやり取りも多いため、院内のルームも作りました。

SMXとのルームでのメッセージの例です。電話では簡潔かつ正確に伝えることが難しかった型式や形状などの情報も、Linkで写真やウェブサイトのURLを添付することで明確に伝えられます。

管財課とSMXとのルームでも、写真を活用したり、正式な見積もり前の価格の細かな確認をしたり、交渉などもやり取りされています。ただ、押印を必要とする正式な見積もり書は、現在も手渡ししています。

当課と管財課のルームでは、院内決裁状況の共有や、相見積もりがそろった際の確認などに活用しています。

このように、修理依頼を受けてから発注するまでの流れは、Link導入により大きく整流化されました。「情報を伝える」「情報を確認する」「次のアクションを取る」という情報のキャッチボールが場所や時間を選ばず行えるようになり、話がスムーズにまとまるようになったと実感しています。これまでは担当スタッフの頭の中だけで案件や進捗を管理していたのが、Linkのルームを活用してチームで常に情報共有することにより、担当スタッフが休日や臨床業務で対応できないときの手待ち・手戻りもかなり減った印象です。

また、当課(CE)、管財課、SMXの3者間で1つのルームで情報共有できるようになったことで、2者間の無駄な行ったり来たりがなくなりました。まさに「言った言わない」がなくなりました。従来、3本のバラバラな線だったのが、Link導入により、1本の線でトライアングルを描けるようになったのです。

従来数日かかっていた修理依頼~発注までの時間が1日に短縮

これにより、従来、平均2~3日かかっていた修理発注までの時間が、最短1日で完了するようになりました。コミュニケーションにかかるそれぞれの業務工数が3~5割減ったともいえ、大きな成果だと思います。

病棟からの修理依頼もHITOTSUで

さらに、病棟から当課への修理依頼に関しても、医療機器・資産管理システムHITOTSU Assetの「病棟ユーザーメニュー」の「不具合受付」を活用し、ペーパーレスへの移行を始めています。これまでCEの対応が追いつかず、紙の修理伝票が山積みになっていましたが、1つのシステム上で不具合受付から修理登録、さらには院外修理依頼まで行えるので、対応待ちの案件が減ったと思います。対応状況が一覧で見えるので、病棟看護師長とのコミュニケーションにも役立てています。

各業務の申し送りや資料共有もLinkで手軽に

ここまで、部署や院内外の枠組みを超えたLinkの活用事例についてお話ししましたが、最もメッセージ数が多く活用されているのは、臨床工学技術課内でのやり取りです。

当課では、心カテ、ペースメーカー、呼吸器、機器管理など、日によって各業務の担当スタッフが入れ替わります。申し送りが煩雑になるのを防ぐために、業務ごとにルームを作成し、各ルームで申し送りを行っています。日替わり勤務でも、Linkを見れば経過を確認できるので、申し送りをする側・受ける側の双方の負担が軽減されたと感じます。写真が添付できることも大きなメリットです。

このほか、通常連絡、勉強会、資料共有など、あらゆる情報共有にLinkを活用しています。導入の工夫として当課では、「情報共有が必要なものは、とりあえずすべて投稿してください」と伝えています。例えば、「オペ室のシリンジポンプの点検、今日はできなかったので明日やります」や、勉強会のルームを作って、出席者が資料投稿をするなどしています。勤務表の伝達も、PDFをLinkに投稿するようにしています。

個人の性格によって、メッセージの投稿の仕方や内容にバラつきはありますが、積極的にコミュニケーションを取ってもらうことを優先し、細かな運用はあえて定めていません。所属長の立場としては、チーム全体の動きと個人の状況の双方を眺められるようになり、導入前に比べて指示を出しやすくなったり、よりメンバーと話がしやすくなったりしたように感じています。

今後の展望としては、電子印が導入されて、見積もりも含めてさらにDXされるといいなと思います。また、より多くの企業がLinkを活用し、”カタログを持ってくるだけ”といったムダを減らして、業界全体の時間・コストの削減を実現していきたいところです。また、他職種との連携については、既に各所属長とはつながっていますが、特に病棟に関して、看護長の理解を得ながらさらに広げていきたいと思います。

また、病院間でのLink活用として、京丹後市立弥栄病院と試行的に接続しています。Linkの活用方法はもちろん、血液浄化や呼吸関連などのCE業務に関しても病院間で情報共有し、互いのレベルアップを図っていきたいと考えています。

芳賀赤十字病院でのHITOTSU Asset導入事例インタビューはこちら→「充実した機能とUIで、アナログからの脱却に挑戦」

HITOTSU Link / Assetの詳細な資料や最新情報は、すべて以下の記事にまとめております。是非ご覧ください。

この記事の中に、製品紹介リーフレット、導入事例のご紹介、よくあるご質問など、あらゆる製品情報を集約しています。

医療機関様のHITOTSU Link/Assetのお申込みはこちらからいただけます

・Asset無償トライアル https://forms.gle/FHZv8Qj6PqGfAApw8

・Link(医療機関は無償)https://x.gd/gTnAU

HITOTSU公式noteのフォロー&各記事への”スキ”をぜひお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?