さいたま市民医療センター「点検の進捗管理や新人教育がLink活用で激変」(24年5月 日臨工ランチョン)

さいたま市民医療センターでは、HITOTSULink導入により、以下の3つの課題を解決できたといいます。2024年5月の日本臨床工学会のHITOTSUランチョンセミナーでの発表演題「HITOTSU Link導入によるコミュニケーション改革と業務改善の効果」を基に再構成し、お届けします。

HITOTSU Link導入の成果

1.7割超もあった定期点検の遅延が、Linkによる業務管理で2%まで激減!

2.プリセプターが対面でしか関わらなかった新人教育が、Link活用で”全員で育てる”風土へ。週30件ものメッセージが飛び交うようになった!

3.「CEが知らない医療機器」をなくすカギは、「お金回りの部署」とLinkでつながること!

当院は埼玉県さいたま市にある340床の地域医療支援病院です。回復期リハビリテーション病棟47床も有しており、救急車の受け入れ台数は年間7500台以上(昨年実績)に上ります。

臨床工学科は、今年度、新卒2名が加わり、7名になりました。心臓カテーテル、ABL、ペースメーカー、一部アフェレーシス含むMACT、RST、そして医療機器管理といった業務を、科長以外のメンバーでローテーションで担当しています。

課題を課題とすら認識できていなかった

本日は、「HITOTSU Link導入によるコミュニケーション改革と業務改善の効果」として、3つの課題とそれに対する成果をご報告します。もっとも、これらの課題は、後から振り返って明確になったものであり、当時は課題として認識すらできていませんでした。

課題1:定期点検の遅延が頻発

≫≫ Linkを活用したマネジメントで遅延が激減

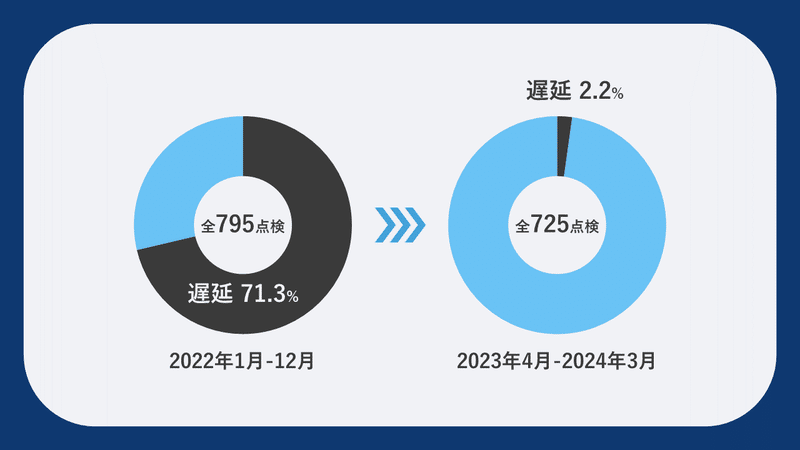

これまで当科では、年間に計画していた定期点検のうち、予定した月に点検が終わらなかった遅延件数は563件、71.3%にも上っていました。

この状況に対し、科内からは「点検台数が多すぎる」「マンパワーも足りないよね」といった不満・あきらめの声が上がる始末でした。けれども、不満を口にしていても解決しません。そこで、新たに定期点検統括マネージャーという役割を導入し、予定月に終えるための対策を講じることにしたのです。

定期点検統括マネージャーは毎月1日、機種ごとに点検担当者を振り分け、HITOTSU Linkの「定期点検進捗管理」というルームで共有します。各担当者は、都度、進捗を報告したり、困ったときに相談したり、他のスタッフにヘルプを依頼したりします。1つのルームで情報を共有することで、他のスタッフの投稿の通知が“リマインド”となり、自らの点検業務の進捗管理への意識が高まったというメリットもありました。

その結果、従来、71.3%もあった定期点検の遅延が、2.2%にまで減少したのです。

「点検台数が多すぎる」「マンパワーも足りない」というのは幻であり、真の問題は“業務マネジメント”にあったのです。Linkを活用して業務管理を仕組み化することで、少ないマンパワーでも大きな業務を効率よく行えることが示された事例でした。

課題2:プリセプター任せの新人教育

≫≫ 「新人教育」ルームの活用で“全員で育てる”風土に

2つ目の課題と成果は、「新人教育」に関してです。当科は2020年度に初めて新卒を1人迎えました。ところが、既卒の、いわゆる一人前のCEのみでずっとやってきていたせいか、日ごろから情報共有が乏しい部署でした。新卒CEを迎えた初年度も、プリセプターが不在の日は、新人は“迷子”状態。他のスタッフも、新人のことを気にしつつも関わりにくい雰囲気がありました。

今年度、4年ぶりに2人の新卒CEを迎えるに当たり、科として教育プログラムを整備したり方針を相談したりしていた時のこと。今年度の新人教育担当を任された元・新卒のスタッフが、こう提案してくれたのです。

「Linkで『新人教育ルーム』を作り、皆さんそれぞれの立場から、今日やったこと、現状と課題、翌日の予定を毎日共有してはどうでしょうか」

4年前の自身の経験があったからこそのアイデア。早速行ってみることにしました。なお、Linkのアカウントは新卒含め各スタッフに付与していますが、「新人教育ルーム」には、新卒2名は入っていません。

5月9日(木)から15日(水)までの1週間で、新人教育ルームの投稿数は31件。平均して5.2件/日もの投稿がありました。科長からのコメントは、この週で3件だったことを考えると、トップダウンではなくボトムアップで、チームメンバー全体で盛り上げていることが分かります。

メンバーからも好評の声が多数上がりました。新卒スタッフを教育・指導する観点や、アドバイスの仕方など、既卒スタッフ同士がお互いの考え方を知り、学ぶ機会にもなっています。何より、新卒スタッフを科全体で育てる風土ができたことはとてもうれしく感じています。これはHITOTSU Linkが、発案者のような若いスタッフも操作しやすい機能・仕様だからこそ、得られた成果だと感じます。

課題3:CEが知らない医療機器がゴロゴロある

≫≫ 経営企画課とLinkでつながり全容把握へ一歩前進

「〇〇先生、あのデバイスを新しいのに変えたらしいよ」「あれ、この医療機器、いつの間に導入されたんだっけ…?」。病院勤務経験のあるCEであれば、「分かる!」と言っていただけるかと思います。かくいう当院でも、昨年度、病院機能評価の認定更新に際し、医療機器管理ソフトに登録されていない医療機器が多数あることが判明しました。

他科管理の機器に関しては年1回、情報収集をしていましたが、それでは拾い切れていない機器が多く存在していたのです。とはいえ、各科の予算取りの詳細や購入の動きを、当科ですべて把握するのは困難です。

そこで私たちが着目したのが、”お金回り”に関する部署である経営企画課です。医療機器の修理、購入、学会の出張旅費など、経営企画課と当科は普段からよくやり取りしています。

経営企画課には、機器の購入・廃棄といったお金・資産の動きに関する情報が必ず入ってきます。そうした情報を当科にも共有してもらうべく、院内他部署として初めて、経営企画課のメンバーにLinkのアカウントを発行し、運用してもらうことにしました。実際のやり取りの例がこちらです。

経営管理課に情報が入る都度、こまめに共有してもらえるので、リアルタイムで最新情報が得られます。一度に大量の情報が来ないので、心理的負担も少なく助かっています。書類を必要としない簡単な発注もLinkで可能になりました。

今後は、院内からの修理申請のフローもLinkに一元化したいと考えています。現状は院内の修理申請は紙のフォーマットに押印し、見積書を添えて提出する運用です。院内全体の運用に関わるため、まだ移行できていませんが、窓口を作っただけでも大きな一歩を踏み出せたと思っています。

Linkで各職種がつながる未来へ

さらなる展望としては、HITOTSU Linkを診療科長クラスの医師や看護師長にも使ってもらいたいと考えています。CEは常にメーカーやディーラーと医師や看護師との間に入っており、これまで多くのコミュニケーションエラーを経験してきました。HITOTSU Linkを活用し、医療者間でのコミュニケーションの質を高め、加速させることができれば、ちょっとした気掛かりも減り、目の前の患者さんにより集中できるのではないかと考えています。

「医療にかかわる人をひとつに」。HITOTSUのミッションに共感し、これからも現場で取り組んでいきたいと思っています。

さいたま市民医療センターでのHITOTSU Asset導入事例インタビューはこちら→「洗練されたUIと充実のサポート、さらに継続的進化が一番の強み」

HITOTSU Link / Assetの詳細な資料や最新情報は、すべて以下の記事にまとめております。是非ご覧ください。

この記事の中に、製品紹介リーフレット、導入事例のご紹介、よくあるご質問など、あらゆる製品情報を集約しています。

医療機関様のHITOTSU Link/Assetのお申込みはこちらからいただけます

・Asset無償トライアル https://forms.gle/FHZv8Qj6PqGfAApw8

・Link(医療機関は無償)https://x.gd/gTnAU

HITOTSU公式noteのフォロー&各記事への”スキ”をぜひお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?