【差別の透明化】

マイノリティを侮辱・誹謗中傷するような表現が「ない」作品に言い掛かりをつけたい場合、糾弾理由として使われるフレーズ。

この用語と通常の「差別表現」へのバッシングを使い分けることによって、作品は「どのような表現が存在するかしないか」ではなく、「糾弾側が気に入るかどうか」によって差別かそうでないかを恣意的に決めつけることができるようになる。

すなわち、あらゆる作品を差別と認定するもしないも糾弾する側が一方的に決定できることになり、この恣意性によって「糾弾」する側は槍玉に挙げた「差別者」に対して暴力的権力を振るうことができる。これが差別批判のカラクリである。

1946年のディズニー映画【南部の唄】はこの手法によってバッシングされた一方、1975年の映画『マンディンゴ』は逆に苛烈に差別や虐待を描いていることで「差別作品」とされている。

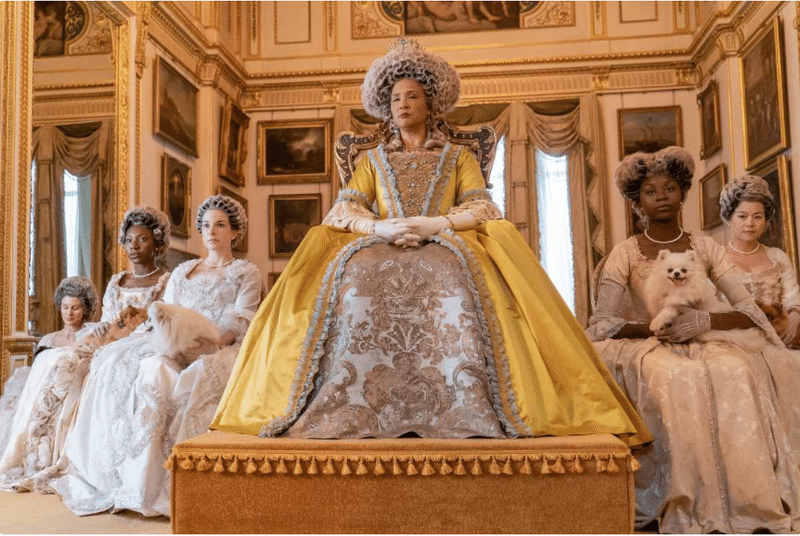

さらには現代のNetflixオリジナルドラマ『ブリジャートン家』は、18世紀イギリスの王室を描いているにもかかわらず、見た目があからさまに黒人である女優の「王妃」をキャスティングしている。ちなみにこの「王妃」は実在人物をモデルにしている。彼女は一応アフリカ系の血を引いている「可能性」がある説があるとのことであるが、当然外観は普通に白人である。

同作では「アメリカ人が普通に想像する黒人」ほどに肌の黒い女性が、普通にお姫様として受け入れられている。これは『南部の唄』など比較にならない、はるかに甚だしい「差別の透明化」である。しかし『ブリジャートン家』が槍玉に挙げられることはなく、逆に記事などで多様性として持ち上げられてさえいる。

これは、1946年から現在までの間に「差別の透明化」という概念が反省され取り下げられたためではない。『南部の唄はいまだに差別作品として「封印」された状態にある。

また『南部の唄』に比べて、差別の在り方を特別な手法で見事に描き切っているために特別扱いされているわけでもない。

『ブリジャートン家』が差別を透明化していると糾弾されないのは、単に“反差別界隈”が「この作品は自分達に媚びてそうしている」とみなしているために、自分達の歪んだプライドを満足させているからに過ぎない。

そんなことのために「差別の透明化」を見逃すなら、最初から必要のない概念であったということである。

参考リンク・資料:

資料収集等、編纂費用捻出のための投げ銭をお願いします!↓

ライター業、連絡はDMでどうぞ。匿名・別名義での依頼も相談に乗ります。 一般コラム・ブログ・映画等レビュー・特撮好き。