無料から始める歌モノDTM(第15回)【作詞編③構成(キャラ絵作詞法)】

はじめに

はじめましての方ははじめまして。ご存知の方はいらっしゃいませ。

ノートPCとフリー(無料)ツールで歌モノDTM曲を制作しております、

金田ひとみ

と申します。

年末の忙しさにかまけて更新が遅れております(汗)

ま、焦ってテキトーなこと書くよりは、しっかりのんびりとやっていきます。

さて今回は歌詞の構成について。

と言っても【作曲編】と同じくABサビ構成が作りやすいよ〜などと改めて書いても面白くないですし、曲先が多い私の場合、歌詞構成自体が曲構成に左右されることも多いです。

左右されるというとネガティブですが、相互作用と考えればそれはそれで独自の化学反応みたいなもんで面白いです。

しかも一人でやっているので誰かに依頼するのと違って意思疎通などで齟齬が起こることがありません。曲の起伏と歌詞の起伏を構成上も一致させやすいんですよね。

しかし記事にする以上、一般的にはどのように考えていくのかを確認しておくため、一応いくつか作詞入門的なものを流し読みしてみました。

が、基本的には私が自力で考えてきたことと同様の流れでした。

コンセプト(テーマ)を決め、構成を考えて、各パートに落とし込む。

ABサビ構成ならAメロで背景描写や現状を歌い、Bメロで展開または変化させ、サビでいちばん歌いたいことを歌う。2番は1番を踏襲しつつ別場面を歌い、ラスサビで再度いちばん歌いたいことを繰り返す……。

いたって一般的。

オリジナルアイデアと思ったらすでに既存のものだったなんてメロディーフレーズやコード進行みたいですね。試行(思考)錯誤の過程に意味があるので無駄にはなりませんが。

もちろんこの考え方が退屈とか言うつもりはなく、基本中の基本なので押さえておく必要はあると思いますが、同様の内容を改めて説明してもなんも面白くないので私は私なりのアプローチを提案したいと思います。

題して

キャラ絵作詞法

です!

キャラ絵作詞法ってなんだ?!

なんのこっちゃというタイトルで始まりました(笑)

内容はちゃんと考えてのことですよ、ゴホン。

私なりのアプローチを考えたとき、他の作詞作曲者やボカロPやDTMerと私とでは何が違うのかなと思い至ったのは、やっぱり自分でアレコレやっていることだと思います。

他にもたくさんいらっしゃるにはいらっしゃいますが少数派です。そりゃあ作詞、作曲、イラスト、動画制作などは一見違う技術や能力ですから。

ご存じかと思いますが、私は動画用イラストを自分で描いています。

元々絵は好きで得意なほうです。

高校時代に美術部に所属していて、その頃は油絵の風景画を主に描いていました。ですがアニメ・マンガチックなキャラクターはそれほど描いていませんでした。

キャラ絵をちゃんと描いたのはDTMを始めて2作目の時からです。社会人になってからは絵そのものを描く機会すらありませんでしたし、今でも自作品用以外で描くことは今のところありません。

音も映像も、外部から得た情報を脳内で再構築して出力する個人的な能力っぽいです。まぁ、やってることは最近話題の炎上しがちなイラストAIとおんなじですね。

それはおいといて……。

さて、本題。

キャラ絵と言っても私が描いているような、いきなり技術や練習やコツが必要そうなものではありませんのでご心配なく。

ドラえもんを描いてみよう!

突拍子もないですが、みなさんは「ドラえもんを描いてみて!」と言われたらどう描き始めますか?

おそらく多くの方が、

まずは大きめの丸を描いて、その中心より上側に縦長のふたつの楕円をくっつけて描く。その下の隙間に小さな丸ひとつ。楕円の両横から外側の大きな丸の下センターに向けて曲線を描いて閉じる。小さな丸から縦棒を下ろして曲線か半月型をくっつけて、楕円の中に黒点を打って、ヒゲを左右に……。

(言葉で説明すると面倒だなぁ〜!)

楕円と黒点は目、小さな丸は鼻、縦棒下の曲線か半月型は口。こっちから先に描く人もいるかもですね。あとから頭(輪郭)を囲うタイプ。

『ドラえもんえかきうた』だと、目と鼻が最初で、頭を描いたあと体に行って、口とヒゲは最後でした↓(私の子供時代の声優は大山のぶ代さんでした。)

上手い下手はおいといて、誰でもそれっぽく描けそうなものをなぜわざわざ説明したかというと……。

まさにその言葉通り!

誰でも無意識に自然とやりがちなことだからです。

「ドラえもんを描いて」と言われて、四次元ポケットや、しっぽ(スイッチらしい)や、まん丸の手から描き始める人はそうそういませんよね。

デッサン用モデル人形を用意してポーズを取らせてからじゃないと……なんてやる人もいません。てかドラえもんの等身だと使えなさそう(笑)

丸だけを描いて「ドラえもんの手だよ!」って言う捻くれ者もいるかもしれませんが、それは人に伝える気が無いヤツですね。

これはドラえもんやアンパンマンやスヌーピーやミ○キーマウスなど何とな〜く誰でも描けそうなキャラクターに限らず、アニメ・マンガチックな人型キャラ絵を描くとき誰しもやりがちな自然な描き順です。

人間は顔で相手が誰かを認知・認識しているからですね。

ニコニコ動画などでボカロ曲動画をズラッと並べて見てみると、どれもこれも顔のアップ、広くても上半身くらいのキャラ絵がひしめいています。

余談ですが、日本人は特に目元で感情を読み取る傾向があるので、目や瞳のアップも多いしめちゃくちゃディテールにこだわっているイラストが多いです。

欧米人は逆に口元を重視します。

日本の顔文字だと

(^_^)(`_´)(-_-)

で笑い怒り真顔を表現できます。

欧米なら横向きで

:-) 笑 :-( 怒り :| 真顔

みたいな。あくまで傾向です。

日本人がマスクを外さない理由とも言われます。目で感情を読み取れちゃうんで。

私は高校の美術部で、人物のクロッキー(速写。数分で大まかな陰影やアウトラインを描写する画法。スケッチほど時間を掛けず詳細も描かない)を毎日何十枚も描いていましたので、ちゃんと人物を描く時は全身の構図から描く癖が付いています。

反対にキャラ絵を描く時は顔の印象が優先されるので、輪郭や目鼻口から描き始めます。

このふたつを使い分けて描いているので私のイラストは全身画も多いんです、はい。

TwitterのFFさんに聞いた話だと、スキル販売サイトで全身画を依頼すると料金が跳ね上がるそうです。人体をちゃんと描くとなるとその構造からしっかり捉えていないと難しいですからね。私もお絵描き自体久しぶりですし人物画専門ではありませんでしたのでたまにズレてます。要練習。

さて、ドラえもん、つまりキャラ絵と音楽の関係の話に戻します。

ドラえもんを描いてと言われたら顔だけ描けばそれがドラえもんだと伝わる。

これって曲で言うところサビみたいなもんなんじゃないかと、私は考えています。

その部分に全体のコンセプトが表現されている。ヒット曲ってサビだけでそれとわかります。というかサビしか知らない曲なんてごまんとあります。

キャラクターなら、水色〜薄緑色のロングツインテールというだけで、少々改変されてもそれが初音ミクだとわかるみたいな。

以前【作曲編】でなぜサビがサビだと分かるのかという話題を取り扱って(完全解決までは至っておりませんが)、サビには高音・ロングトーン・リフレインという印象的になる要素が詰め込まれていることが多く、コンセプトが前面に表現されているという話をしました。

人物も似たようなことが言えて、その人物をその人物だと判別させている、いわばコンセプトは主に顔です。音楽でのサビより目鼻口・輪郭・髪などの各パーツがはっきりしているのでより分かりやすいですね。体との対比など普段考える必要もありません。

絵で描くとしたら、顔以外の部分、例えば指や手や腕を描くのにいくら力を注ぎ込んでもその人物だと分かる要素にはなりにくいです。『地獄先生ぬ〜べ〜』とか『寄生獣』とか『コブラ』とかはおいといて(笑)

ふつうは目鼻口、そして輪郭や髪を描いていくことでその人物だと分かるようになります。

アニメやマンガのキャラクターはデフォルメや量産をしなければならない関係上さらにその要素が強く色濃く表現されておかなければなりません。モブキャラは特徴の無い黒髪で、メインキャラは髪の色がピンクや緑などヘンテコリンだったりします。特徴付けのひとつです。

特に目を重視する傾向にある日本人が生み出したアニメ・マンガのキャラクターたちは、タレ目ツリ目ジト目三白眼…など目の表現が多種多様です。

『鬼滅の刃』のキャラクターたちなど、目だけで誰か判別できるように描き分けられています。

この考え方を音楽に当てはめてみると、キャラ絵の顔や髪など頭部がサビ(目はキャッチーなワードでしょうか)、その他の胴体がAメロBメロ。そしてその全身像が一曲の構成という風にも考えられます。

まずは顔(サビ)から書き始めよう!

ということで、ちょっと強引かなとも思いつつ私らしくもあり個人的にも面白い例えだと思いましたので、キャラ絵作詞法の中身について説明していきます。

作詞って難しい!と思う方は構成全体にいきなり取り組むのではなく、まずはドラえもんを描くような気軽さで曲の顔であるサビの歌詞から考えていくのが始めやすいと思います。

その曲がその曲だと分かる、つまり一番伝えたい想いや考えをサビに詰め込んでみるのです。

サビパートだけなので何十行何十字も書くわけにはいきません。音数でせいぜい40〜100字、全部ひらがなで数えたとして多くても一般原稿用紙4分の1がいいとこです。Twitterの字数制限にも満たない。

短いサビだと2行ぶん程度のことも。

(画像はWikipediaより)

さらに歌詞は各行の音数をある程度揃えるので、例えば短歌の5・7・5・7・7の31文字に揃えたとしたら、2~3首分くらいしか入りません。そのくらいなら初めてでも何とかひねり出せそうじゃないでしょうか。

しかも印象的なサビの条件のひとつ、リフレインのテクニックを使うためには同じ言葉や韻を踏んだ似た言葉を2回4回…と入れる必要があります。ロングトーンのテクニックも使おうと思えばさらに字数が削られます。

短いので最初に取り組むには簡単そう思えますが、これって実は長くしっかり文章で書くより集中する必要があります。たったその40~100音数で、しかも音数を揃えて伝えたいことを表現しないといけないので余計な言葉を入れる余地は無いのです。

ですので、とりあえずは伝えたい想いや考えを長さを気にせずに作文してみるのが良いと思います。キャラクターの顔をデフォルメではなく一度しっかり描き起こしてみるような感じです。

この曲はこんな内容ですよ〜を誰かに説明するとして、あるいは自分の今の気持ちを日記に記すような感覚でつらつら〜っと書いてみます。

私もスマホのメモ帳に文章でいくつか書いておいて、あとから削ったり繋ぎ合わせたりすることも多いです。

その作文を巧い言い回しやキャッチーな言葉で言い換えたり、主語や助詞を削ったり、「だ・である」「です・ます」なども意図がなければ極力排除したり「だね・だわ・だぜ」など話し言葉風に変えたり、体言止め(名詞で終わること)を使うなりして推敲していきます。動詞すら意味が明らかだったり重複しているなら、省略できそうな部分は削ります。

私も使いたい言葉や表現はたくさん集めて脳内にもスマホメモにもストックしていますが、正直削る方が多い。

普段から言葉集めや言葉遊び、歌詞分析をやっているかが試されます。

私がTwitterで一見アホっぽいつぶやきや替え歌をやっているのはその一部です。

自作品で例を挙げると、初めてイラストを描いた2作目『花束』(東北きりたん)なんて、サビは26音数しかありません。

「だいすきなひとにはなたばを たいせつなひとにはなたばを」。

作文にするなら

「大好きで大切な人がいる。だけどうまく言葉で伝えられない。そんなときは気持ちを込めて花束を贈ろう」

みたいな内容の1番のサビです。

その26音数中でさらにリフレインさせているので実質17音。

「贈ろう」の動詞は「花束を」の一言で省略できます。それでも伝わると思います。「花束を」の後に来る動詞は「贈る」「あげる」「渡す」「届ける」くらいしか普通ありません。似たようなニュアンスです。「投げる」人はいないんじゃないかな、特殊な状況でない限り(笑)

さて、伝えたいことをサビ用に削りに削って、それでもまだ伝え足りていない部分や泣く泣く削った言葉、時間や場所などの状況説明や風景描写があると思います。

それをAメロBメロに配置していきます。

ここでやっと全体像を描き始めます。

このあとの構成全体の流れや各パートごとの内容の配置は、一般的な入門書や初心者向けブログと重複するので省きます。風景描写はAメロに、過去の後悔や未来への願望をBメロに、サビで今想っている伝えたいことを配置して……などのオススメパターンやテクニック的な話はだいたいどこでも紹介されています。

それはポーズ集や手の描き方を眺めるようなもんで、勉強にはなりますが大して面白くないしひたすら訓練、要は練り直しです。

ABメロパート作詞のモチベーションが続かないようなら、また顔=サビに戻って違う表情を……つまり2番やラスサビの歌詞を練り込んだほうがやる気が続くと思います。

サビの作詞にこなれてきたら

よく作詞作曲で大切なのは一曲まるまる完成させてみることだ!という言説を目にしますが、それって全身像の人物画にいきなり取り組むようなもので結構ハードルが高いです。

やっぱり回数が必要です。

最終的にはデッサン人形にポーズを取らせて、人体構造も把握して、なんなら小道具や衣装も用意して、オリジナルのしっかりした一枚絵を仕上げていけるようになるのが良いですが、そのためには私が毎日何十枚もクロッキーをやっていたような地味〜な訓練が必要になってくると思います。人によっては退屈でつらいかもです。

その割に一般の方には評価の対象になりにくい。

歌モノ曲でいうならサビ以外覚えてもらいにくい。それどころか力を全体に振り分けてしまった分サビすら印象に残らないこともある。

なので慣れないうちはドラえもんから始めて、そのうちキラキラお目々のカワイイ/カッコイイキャラ絵が描けるようになっていたほうが多分ウケますし、印象に残ります。

キャラ絵であれば、あるキャラクターをそのキャラクターたらしめているものをまずは描けるようになる。

歌モノ曲に当てはめると、自分の好みの曲のサビを聴き込んでコピーや分析、再構築をする。

一曲まるまる全部は大変です。

顔=サビだけでも、「お?これは神絵=神曲になるんじゃね?」と自分で思えるくらいまで、まずは集中してやってみるのも良いのではないでしょうか。

パッと印象に残る素敵なサビ歌詞を書ける頃には、語彙力や表現力も増していると思います。

顔から全身像への意識の切り替え

さて、ドラえもんの顔がスラスラっと描けるようになったところで全身像に移っていきましょうか。

こんな感じですかね。

ドラえもんは特に頭デカデカな上、体もデフォルメされているので分かりやすいです。

マウスでもギリ描けそう。

でもここから先、詳しくキレイに描いたりリアルな人体に近い絵を描こうとすると私でもマウスじゃ厳しいですし、そもそも初めて描く人は紙と鉛筆を使ってもドラえもんですらつまづくかもしれません。

そしてそれはお絵描き初心者だけではありません。

顔ばかり描いている絵描きさんが苦手にしがちなのは間違いなく全身像です。

直立不動の立ち絵すら足元まで描こうとすると等身がおかしかったりします。プロの漫画家さんでも起こります。アニメなら作画崩壊というやつです。意図的な場合もありますが。

その原因のひとつは、前項で書いた通り単純に訓練が足りてないからですね。

それと私としてはこちらのほうが重要だと考えているのですが、認知・認識の問題です。

人間は毎日のように他の人間の全身を目にしているはずなのに、意識は常に顔のほうに向いて全身像を常時認知・認識しているわけではないのが原因です。

人物を判別するには重要度の低い全身像の情報は無意識的に脳内処理されていて、意識的に見ようとしない限り見えないのです。悪い言い方をすると、自分にとって都合の良い、見たいものしか見えない。

世界をそのまますんなりと受け入れられそうな幼児期の子どもですら、パパやママの絵を描いてと言われたら、顔は一生懸命描くのに体の等身や腕の生える位置はめちゃくちゃです。こればっかりは人間の性(さが)です。

ましてやポーズを取らせたり動作をさせたり、後ろ姿や座った姿を描くとなるとえらく難易度が上がります。

私も苦労します。苦労するから面白いんですが。

これはおそらく歌モノ曲にも似たようなことが言えて、ほとんどの方は曲全体の構成など特に意識して聴いていませんし、数回聞いたくらいでは印象的なサビしか覚えられません。

作り手も同じく、サビや各パートの細部に力を注ぐあまり、全体の構成がやたら長かったり短かったり起伏が微妙だったりする曲が多いなぁと私は感じています。

顔の次に難しいと言われる手や、ワンポイント入れるだけでオサレ感が増すアクセサリーや衣装ばかり見せられているような。

それなら全体の起承転結や三幕構成からちゃんと成り立っている物語風曲のほうが、歌詞的には聞いていて面白いです。

そして、そもそも長くて構成のしっかりした曲を作らないのか作れないのか……2~3分の全部サビみたいな曲が量産されています。ニコニコ動画のサムネが顔や上半身で埋め尽くされているのと同じく、流行りもあると思います。

これはキャラ絵作詞法の(作曲も同じく)弱点とも言えます。

流行りや好みなので私個人がとやかく言うことではありませんが、作詞作曲者、ボカロP、DTMerは全体の構成まで意識して制作する練習はしてみてもいいんじゃないかなと思います。

長くて構成のしっかりした作品も作れるけれど、ウケや流行りを狙ったり、自分好みの短い曲を意図的に作る!というのは戦略としてアリです。

絵画の世界でも横顔だけ描く岡美里さんや、ピカソのキュビズムのような独特の表現で描く人であっても、基礎の人物画はかなり練習しているはずです。

私も美大に進んだりしているわけではないので詳しくは知りませんが、芸術系の学校の試験でも学科目でも人物の全身像デッサンを描くことは必須だと思います。高校の美術部で風景画ばかり描いていた私ですら全身像クロッキーを必ず毎日描かされていたように。

作詞作曲も構成をしっかり練る基礎は押さえておけるよう、常々意識はしたほうが良いと思います。

等身を決める

それじゃさっそく、全身像を意識して描くぞ!

といってもいきなり難しいポーズを描くのは逆に変な癖が付く可能性もあるので、まずは大枠を捉えるところから行きましょう。そういうのは曲でいうアレンジ要素です。

顔以外で印象付けたいからとお○ぱいやパ○ツばかり描くのも最初はやめときましょう(笑)いきなり超早口歌詞や語り部ばかり頑張るようなものかもしれません。印象には残りますが。

まずはドラえもんの全身像を描くとして、誰しも想像するのは2.5等身くらいのずんぐりむっくり型ではないでしょうか。

もともと絵が上手くてネタとして8等身ドラえもんを描くような人もいるかもしれませんが、普通に考えて誰が描いても、うろ覚えでも2.5等身前後になります。

上のWindowsペイント落描きですらドラえもんだと何となく分かるのは、その等身も含めてドラえもんのキャラクターを特徴付ける要素だからですね。

全体としてわかりやすく覚えやすい。だから万人に長く愛されるキャラクターなのだと思います。

これをキャラ絵作詞法に倣って一曲の構成に置き換えるとどうなるでしょう。

2.5等身くらい、つまり印象的なサビが全体の4割を占めるくらいの曲は、非常にわかりやすく覚えやすい!

サビ中心の曲が流行るのはこれも理由のひとつだと思います。弱点ばかりじゃないんですね。長所と短所は表裏一体です。

逆に8頭身以上、全体が長~くてサビはほんの一部の曲だとしたらどうでしょう。

サビにたどり着くまでに何分もかかって、しかも一瞬で終わる。少々作り込んでいても印象に残りそうにありません。

さらにそのサビ=顔にたどり着くまでのディテールが雑だったとしたら……多分途中で視聴を切られます。

よほどファッションモデルの絵のような表現力が無いと魅力的に映りません。

(DTMerではありませんがTwitterのFFさんに着物イラスト動画を制作されている方がいらっしゃいますのでご紹介しておきます。イラストと音楽の融合という意味でインスピレーションを得られるかもしれません。↓)

人物画の等身の割合をそのまま一曲の構成比率にぴったり当てはめるのは無理があるとは思いますが、言いたいことはご理解いただけるのではないでしょうか。

つまり、

まずは等身を決めよう

ということです。

キャラ絵の等身と曲構成の類似性

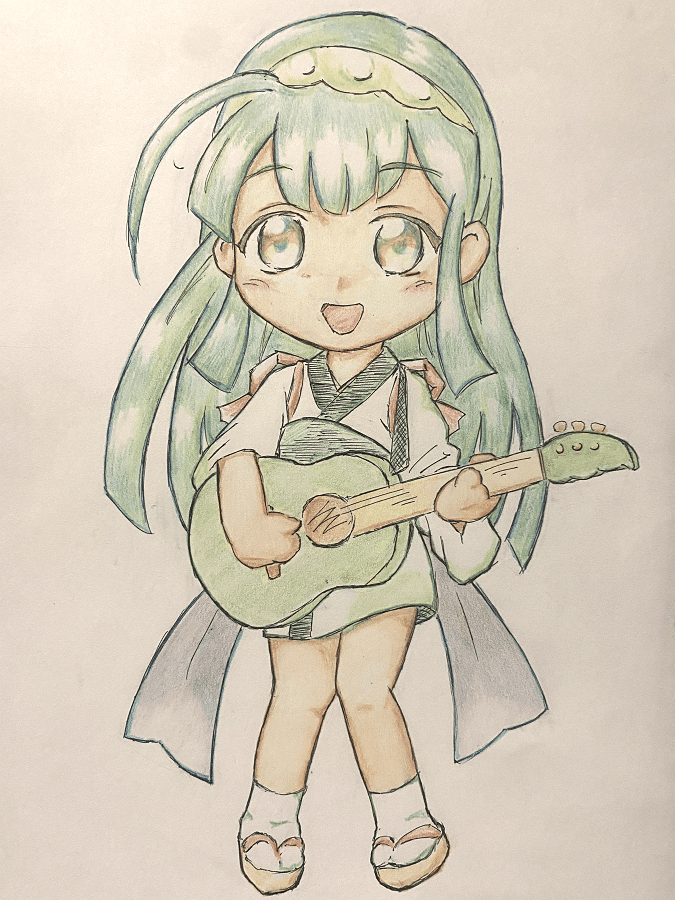

私の曲を例に出しましょう。

すでに見慣れている方もいらっしゃるかもしれませんが、以下3曲です。

それと各メインイラスト。

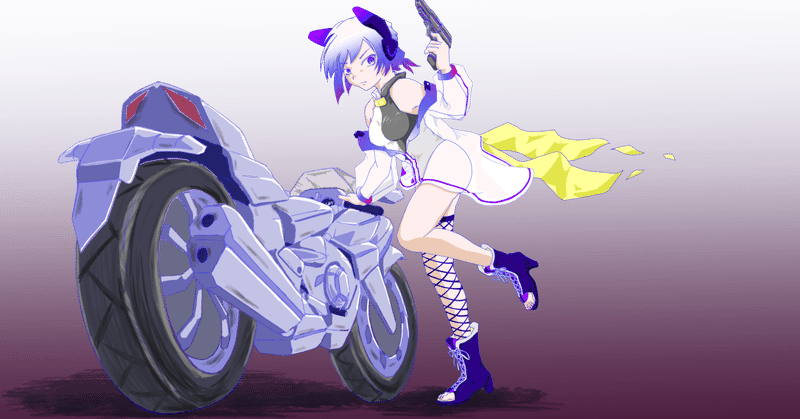

上半身のみの4~5等身くらいで、

極端に大きな目や張り付いた手やうねった髪がインパクト。

曲構成の比率とイラストの等身比率がぴったり一致しているというほどではありませんが、おおよそ絵と曲から受け取る印象が近くなっているのではないかと思います。

1曲目『Paddle to the Town』は実際の人間の等身比率に近いですがちょっと幼さがあります。

歌自体もいわゆる「等身大のわたし」の歌で、頭サビの典型的なABサビ構成です。1番→2番→ギターソロ→ラスサビと展開していくストーリー性もあります。

2曲目の『あの頃君と見てた夢は』はデフォルメされた頭でっかちな等身。歌は英語歌詞で韻踏みリフレインしたサビが明らかに中心。はっきりとしたBメロは無くて、A→A'→サビ構成です。

歌詞に風景描写は少なく、字数の揃ったポエムっぽい短さです。

3曲目『朝のカイダン』はAメロBメロのコード進行の不安定で不気味な感じからの、カノン進行をベースにしたちょっとかわいく分かりやすいサビなのに、全体的に音程がズレたような不協和音アレンジ。「かごめかごめ」のソロからの展開のインパクトを強烈に感じられるのではないかと思います。

私は作風はさまざまですが作品ごとには一貫性があったほうが良いと考えていますので、歌詞構成、曲構成、イラストの人物、動画の展開までできる限り世界観を統一できればなと思っています。

長い構成の曲用なら全身イラストも描きますが、サビが強い曲なら顔や上半身アップだけももちろん描きます。曲も歌詞もイラストも連動している感じです。

曲によって、描ける/書けるけれど、描かない/書かないという選択肢を意図的に選んでいます。上手くいっている時もあればまだまだな時もあります。

私の場合、このnoteの最初らへんの記事【コンセプト編】の時から述べてきた通り、何をメインコンセプトにするかというだけで、最終的なその表現の表出先が歌詞だったり曲だったりイラストだったり動画だったりというだけです。

コンセプトの段階でいわば一曲の等身がおおよそ決まっているので、サビにどの程度の割合をさくか、構成の展開はどうするかの方向性がブレにくいということですね。

あなたの曲は何等身?

全身像のお絵描きもそうですが、歌詞も曲も先に等身に当たる構成比をイメージしておくと作りやすいです。

そして等身にも好みや得意な絵柄があるように、歌詞や曲にも好みや得意な構成がありそうです。ジャンルの好みにも影響を与えているのではないかと思います。

定番のABサビ構成やJ-POP、J-Rockが好きな方は、等身大の人間のストーリーが表現された歌詞がお好みかもしれません。苦悩や挑戦といった心情を歌ったり、出会いや失恋などラブストーリーを歌ったりですね。

先月コラボした『切り札』などはそのパターンです。

イラストや動画までしっかり作り込むとなるとさすがに手を抜くわけにはいかなくて別依頼になってきますし、そこまでのご要望もいただいておりませんのでイラストは無いです。

オール自作品なら、【作曲編】の区切り【分析編】で挙げた『アレグレッタ』などもそのジャンルです。ポーズを変えながら全身像を4枚も描いています。

最近流行りのサビ中心のアップテンポなボカロ曲が好きな方は、顔や上半身がデカデカと描かれたパキッとした絵柄が好みかもしれません。

セリフが入っていたり、よく意味は分からないけどキャッチーなワードが使われていたりします。

英語歌詞をシャウトするようなハードなバンドロックが好きな方は、カワイイキャラ絵なんかより、鎖やドクロなんかの中二病心をくすぐるアイテムのほうが好きかもしれません。

魔〇と科学が交差しそうなアニメとか、〇砲少女が星を軽くぶっ壊しそうなアニメとか、デスゲームに巻き込まれて剣で銃弾をぶった切りそうなアニメとか好きな方は、やっぱりスピード感のあるザ・アニソン風の曲が好きかもしれません。というわけで新曲宣伝。

29曲目『ScarLet Sky Bullet』No.7/SEVEN/セブン

アニソン風なのでキャラ絵作詞法(作曲法)を多少使っています。制作開始時点ではそれほど意識していませんでしたが。

サビの出だし「僕は今も震えてる」「廻り始めた未来に」くらいの歌詞しかない状態から肉付けしていき、アニソン感のある要素を後から追加して制作しています。

キーワードっぽい「オリオン」すら後付けです。なのでAメロの最初の歌詞に配置。そこそこキャッチ―な単語なので普通ならサビに持ってきそうです。おっさんとイケメンの変身ヒーロー凸凹コンビが活躍するバディものアニメの主題歌とか。

アニソン風というコンセプトだけで歌詞もメロディーもほとんど無い状態から、オリオン座の有名な星、ベテルギウスとリゲルを赤と青を対比にして膨らませています。それっぽいメロディーパターンや単語やアレンジを組み上げていく作業に近い製作法なので、ぶっちゃけ量産しやすいタイプの曲。

途中までタイトルすら無かったです。スカーレットとブルーから改変して英単語の響きから「スカーレットスカイバレット」に決定しました。Scar=傷痕とも掛けています。

イラスト小道具のバイクと拳銃は某オンラインデスゲームアニメ2期に登場した主人公の乗ってるバイクやゲーム内で使っている拳銃FN Five-seveNを参考にしています。セブンちゃんの名前とも掛けてます。バイクも拳銃も描くのは人生で初めてです。というかバイクは原付すら乗ったこともない。運動音痴なので人を轢き〇しそうでコワイ……。セルフデスゲーム。

私は好きな曲ジャンルがやたら多いので、作るジャンルも自然と多くなります。

ただ作詞となると、やっぱり等身大ソングが好きです。大量の情報収集や強引な当てはめをしなくても自然と歌詞やメロディーが浮かんできます。自分の中にすでにあるものをベースにしていますからね。

前回の記事の通り、その個人の心情を吐露するのがやっぱり抵抗があるという人もいると思います。

でも歌詞も自分で書いてみたいと思うなら、今回紹介したようなキャラ絵作詞法をお試しで活用してみるのもアリだと思います。歌詞を書くこと自体に慣れて自然とテクニックも身に付いてくるんじゃないでしょうか。

そして、いろいろと等身=構成比を試してみるうちに、自分でも気づかなかった好きで得意なジャンルが見つかるかもしれません。

結び

今回、歌詞構成の話というか作曲やイラストの話もごっちゃになった内容とはなりましたが、私のようにひとりでやっている人間はそれらの相互作用でオリジナリティーを出せる部分もありますので、明確に区分して考えるのもまた無理があります。

これまでの記事で書いてきたように、歌詞とフレーズ(曲)は歌モノ曲の2大主役で切り離して考えるも逆に変です。

また作詞か作曲かどちらかしかできないという方でも、依頼するとなったときにイメージや参考曲をちゃんと伝えられないと齟齬が生じて思っていたような仕上がりにならない可能性もあります。そこそこの料金まで支払って完成品はガッカリなんてことにならないように、お相手に伝える方法としてもキャラ絵作詞(作曲)法は役に立つかもしれません。

このキャラ絵から膨らませて一曲作ろう!と考えたり伝えたりしたほうが、下手に言葉だけで説明するより、可視化された映像として一発で理解できて分かりやすい場合すらあると思います。

往年のボカロ曲だとこちらなんか典型的ですね↓

『ブラック★ロックシューター』

イラストレーターhukeさんの描いたたった一枚のイラストから、曲も歌詞もできて、グッズ展開やアニメ化までされました。作詞作曲のryoさんはその後もクリエーター集団supercellとして活躍されています。

お二人とも他の誰にも無いオリジナリティーを持った方で、私も多大な影響を受けてきたと思います。

作詞という言葉だけの世界に閉じこもってウンウンうなっても全然良いものが出てこない……と行き詰った時は、顔を上げて、映像に溢れた世界をそのまま眺めてみるのも良いのではないでしょうか。鼻歌でも歌いながら。

次回予告

次回は【作詞編】の具体的な内容になってくるかと思います。

が、作詞そのものは個々人で好みや得意なやり方があると思いますし、一般的・テクニックなことはやっぱり入門書や初心者向けブログに書いてあることと重複しますので、また一味違った切り口で記事にしてみたいと思います。

私が普段やっている言葉集め、言葉遊び、それから替え歌なんかの話ができればなと思います。

更新は来年になると思いますので、みなさま良いお年を。

それではまた次回!

Thank you for reading!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?