コダイのブカツ番外編 船原古墳の玉虫杏葉について

先月、福岡の古墳が話題になった。

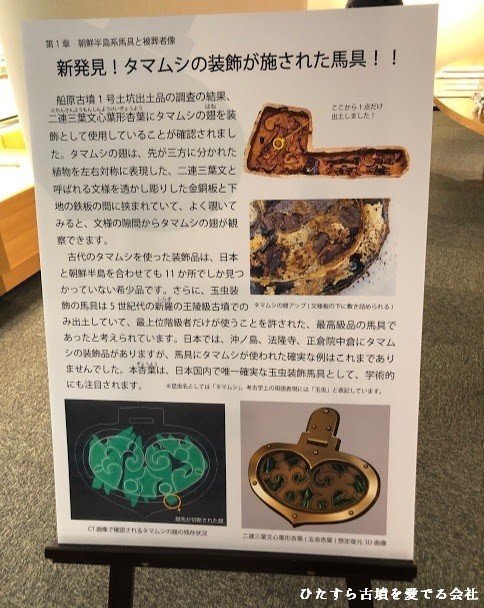

古賀市にある船原古墳だ。ここは古墳の脇にある土坑からたくさんの馬具や武具が見つかったという、謎の多い不思議な古墳なのだが…。そのたくさんの馬具の中から、国内で初めて玉虫の羽を使った杏葉(ぎょうよう)が発見されたことが大きなニュースになった。

虹色の羽「一級品の証し」船原古墳馬具に玉虫装飾、14日から公開|【西日本新聞ニュース】 (nishinippon.co.jp)

その杏葉が11月14日(土)から12月20日(日)まで古賀市立歴史資料館で展示をされるということで、「初日に見学しに行くよ~!」というがちゃんさんに一緒に連れて行ってもらった。

と、いうことで。行ったよ~!古賀市立歴史資料館!

船原古墳の最新の調査結果を報告する展示会「馬王 ~それは誰だったか」

馬王と書いて、うまおう…。そりゃとんでもなく偉くてすごい人だったんだろう…きっと…。それは既に分かっているか…。

展示室の入口には立派な木製の馬が、フェルト製の馬具で着飾っている。今回話題になった玉虫杏葉も身に付けている…!

※こちらの木製の馬は12月4日(金)に再訪した際に撮影したもの。このフェルトの玉虫の杏葉はこの日に初お披露目したそう。ちなみに、実際に見つかっている玉虫杏葉の点数は1点。

木製の馬すご~!馬具かっこよ~!とのっけからワクワクしながら、受付で入館チェック表を記入。

中に入ると…。あっ、杏葉!

※こちらの杏葉の展示写真は12月4日(金)に再訪した際に撮影したもの。展示の仕方が少し変わっており、杏葉が観察しやすくなっていた。

こここ、これがあの!二連三葉文心葉形杏葉(にれんさんようもんしんようけいぎょうよう)!おおお、覚えきれない!

言われたら…うん!玉虫の羽感があるような!

展示の隣には解説のパネルが。ふむふむ、なるほど…。

玉虫の羽が切断されていたことにまで書いてあるけれど、これは何故わざわざ解説があるのか…?

船原古墳では他にも珍しい遺物がたくさん出ている。

こちらは国内でもまだ3例ほどしか見つかっていない馬冑(ばちゅう)。今年の始めに九州歴史資料館で開催されていた企画展「船原古墳の世界」では、この馬冑が目玉として展示されていた。

歩揺付飾金具(ほようつきかざりかなぐ)は、福岡県では沖ノ島、他は奈良の方でも見つかっているが、このような形は類例がなかったそう。X線CTデータを馬具の専門家が観察し、そのデータを他の技術者が解析しこの形状に辿り着き、さらなる研究のために3Dプリンタで模型を製作し…と、いう過程を経ての新発見となったようだ。

蛇行状鉄器(だこうじょうてっき)も国内では十点前後しか見つかっていない。

国内や朝鮮半島の出土例から推測すると蛇行状鉄器は馬冑とセットで扱われていたと考えられているようだが、船原古墳の1号土坑での出土状況を見ると、他の装飾品と隣接した状態で見つかっていることからこの蛇行状鉄器も飾りとして取り扱っていた可能性があるそうだ。

轡(くつわ)や杏葉もすごく…すごい。

もうなんかとにかく細かい。この外側のポポポポ(鋲)とかさあ。こんなにポポポポしているけど固定に使われているのは10箇所だそうで。

…ちょっと、ごめんなさい。ここまで(自分なりに)真面目に書いてきたらもう言葉が出なくなってきた。

忍冬唐草文心葉形鏡板付轡(にんとうからくさもんしんようけいかがみいたくつわ)や鳳凰文心葉形杏葉(ほうおうもんしんようけいぎょうよう)を見てから花形杏葉に目を向けると、そのシンプルさに思わずホッとしてしまう…。

辻金具(つじかなぐ)と雲珠(うず)も、形がシンプルで覚えやすく漢字の数が少ないという点が花形杏葉のホッと感に通じている。

今回は馬王に迫る展示なので、どこもかしこも馬具だらけ!という展示だった。

古賀市内でこれまでに見つかった古墳はほとんど消滅しているそうだが、遺物がしっかり残っているので常設展も見学するのがおすすめだ。

この、双蕨状立飾(そうけつじょうたちかざりぐ)というものは初めて見た。何なのだろう?はっきりくっきり蕨手だ。

今回の「馬王 ~それは誰だったか」と常設展は豪華な馬具と朝鮮半島との交流 船原古墳|新泉社 (shinsensha.com)を読んでからだと見どころが理解しながら見学出来るのでさらに面白い。

また、受付では16種類の缶バッジが販売中!

展示の見学を終えてからは、資料館から車で十分ほどの距離にある船原古墳へ。

古墳の前の広場には、土坑の跡がうっすら見える。

「国宝級の大発見である玉虫の杏葉が、これからも古賀市で見られるといいね」とがちゃんさんと話しながらこの日は帰った。

船原古墳が、福岡県民や古賀市民に愛される古墳になりますように…。

※資料館はフラッシュなしの写真撮影は可能ですが、SNS等の投稿は禁止です。今回は許可をいただき、写真を使用しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?