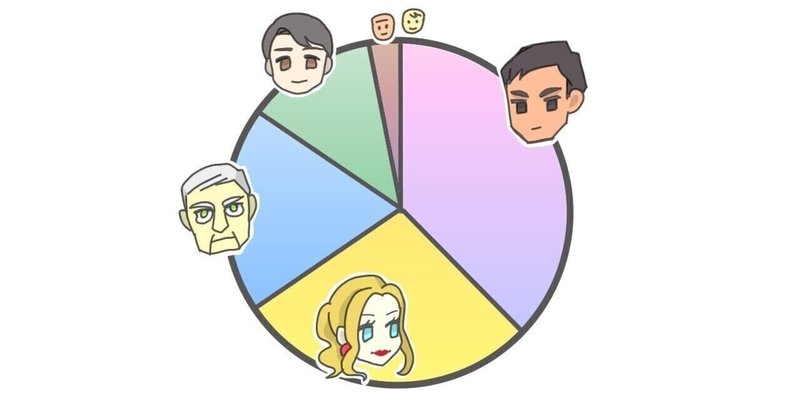

組織には、代表者がいる。

ナンバー1である。

それに次ぐ者がいる。

ナンバー2である。

このナンバー2には

「2種類」ある、ということを、

複数の組織に何らかの形でかかわった

経験がある方は知っているのではないか。

すなわち

①代表に代替可能のナンバー2

②代表の代替を狙わないナンバー2

の2種類である。

堺屋太一さんの『歴史からの発想』では、

①を「皇太子」、②を「女房役」と

表現している。

以下に引用したい。

『日本にも組織ナンバー2はいる。だがその多くは「次期ナンバー1」、つまり「皇太子」であって「女房役」ではない。「女房役」は、あくまでも主人を補佐し、主人の業績を高めるためのものであり、いつの日か自らトップに立つ者ではない。ナンバー2が、次期トップを目指すならば、次の時代での栄進を求める人々が周囲に参集し、早晩現トップとの対立を生むからだ』

この2つを、しっかり区別しておきたい。

…さて、読者の皆さんの組織には

「2種類」のナンバー2は、いますか?

リーダー(ナンバー1)の

①皇太子、②女房役は

それぞれいるでしょうか?

歴史の例を挙げよう。

豊臣秀吉の場合であれば、

①豊臣秀次(甥)、豊臣秀頼(子)

②豊臣秀長(弟)、石田三成(家臣)

となるかと思う。

豊臣家が滅亡してしまったのも、

優れた女房役であった②秀長が死に、

関白に据えた①秀次を失い、

腹心の②三成が関ケ原の戦いで敗れ、

最後に①秀頼が大坂の陣で滅んだから、

だと思われる。

再び、堺屋太一さんの

『歴史からの発想』によると、

専制国家の中国王朝と

権力を下部に移譲する日本とでは、

①と②の出来具合が異なる、という。

すなわち、

中国王朝には「皇帝」という

絶対的な君主がいるので、

②女房役はいるが

①代替の効く皇太子的な人は生まれにくい。

一方、日本では

「建前はそのままにして

実質を司るサブシステム」があるため

②女房役が①皇太子的な位置に

つきやすい、というのである。

…確かに、現代の組織でも、

社長はお飾りで、実権は専務がにぎっていて

そのうち専務が名実ともに社長になる、

なんて事例は多いですよね。

権威の会長、権力の社長、という

二重体制を敷いている会社も多いです。

「天皇がいるのに『院政』が行われる」

「律令体制はそのまま幕府が成立する」

「将軍がいるのに執権政治が行われる」

「内閣があるのに『軍部』が力を持つ」

こういう歴史を持ってきた日本なので、

代替の効く実力者が

育ちやすいのかもしれない。

そんなことを踏まえて、

自分の属する組織を考えてみると、

興味深いように思う。

また、自分自身の組織を作る時

意識してこの2種類のナンバー2を

うまく配置しておけば

いざ何か自分自身の身に起こった時に

滅亡することを防げるように思う。

もう一度、聞きます。

読者の皆さんの組織には

「2種類」のナンバー2は、いますか?

※『歴史からの発想』

とても参考になりますので、

ぜひどうぞ!

よろしければサポートいただけますと、とても嬉しいです。クリエイター活動のために使わせていただきます!