【大乗仏教】唯識派 認識の対象とは?

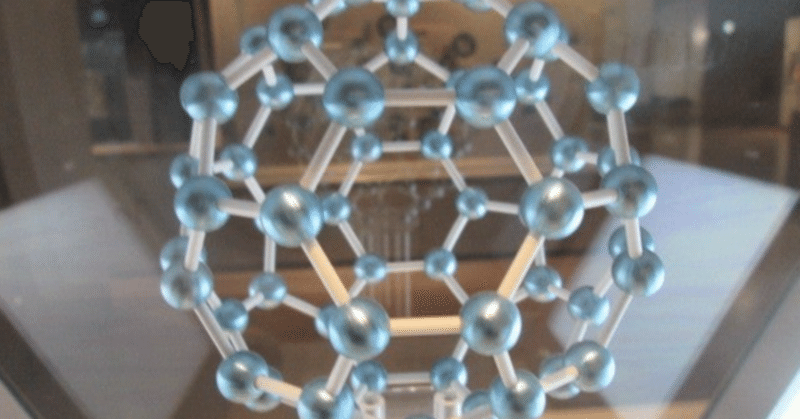

唯識派は、外界の実在を否定する際に、説一切有部・経量部などの原子論を否定しています。

○原子論

仏教で最初に原子論を導入したのは説一切有部と言われています。ヴァイシェーシカ学派からの影響もあったと思われます。しかし、有部の原子論はヴァイシェーシカ学派の原子論とは大きく異なるものでした。ヴァイシェーシカ学派、説一切有部、そして有部から分派した経量部の原子論を見ていきたいと思います。

●ヴァイシェーシカ学派の原子論について

世親は「唯識二十論」において、この原子論を「全体のように単一なもの」と表現しています。

多くの部分によって組成された全体は、部分とは別の単一のものであるというのはヴァイシェーシカ学派とニヤーヤ学派に特有の学説です。ヴァイシェーシカ学派が説く実体とは、多くの多数の実体を構成要素とするものと、構成要素としての実体を持たないものとに分けられます。後者は九種の常住の実体であり、その常住の実体の中に分類される地・水・火・風の原子は集合して諸種の実体(無常の実体)を新造します。原子の集合によって作られたものも全て単一の実体として存在性を持ち、それに固有の「語」によって言い表されるとします。要約しますと、原子とは原因としての実体であり、その集合によって作られたものは結果としての実体になります。更には、それ自体としては結果である実体も集合してまた新たな実体を造り出します。観念またはその観念またはその指標としての語はすべて存在するものと対応していると考えるのです。

●説一切有部の原子論について

世親は「唯識二十論」において、この原子論を「多数の原子が一つに凝集することなく、相互の間に間隙をもって集まったもの」と表現します。

色法は無表を除いて、多くの原子が集合して成り立っているとします。原子は微粒子ですが、立体的にそれを包む面を持ちません。多数の原子が集合して目に見えるものとなる時、個々の原子は互いに接近するだけで接触はしません。原子は物質の空間的な拡がりを分割した極限であるため、部分を持たないということです。仮に、面を持つとすれば、それを更に分割することが可能であるはずであり、有部の定義に背くことになるのです。従って、有部は二個以上の原子が接触する時、それぞれの一部が触れ合うことは有り得ないとします。しかし、二個以上の原子が部分でなく全体的に接触するとすれば、両者は全く重なることになりますので、ただ一個の原子があることと同じになってしまいます。

●経量部の原子論について

世親は「唯識二十論」において、この原子論を「多数の原子が相互に間隙を置かずに集結して、単一の原子には見られなかった一つの粗大な形象を持つに至ったもの」と表現します。

目に見えるのは原子の集まりであって、個々の原子がそのまま視覚器官によって見られることはないが、集まった原子の一つ一つは視覚的認識の原因となるとします。視覚対象である色境は顕色(色彩)と形色(形態)に分かれます。説一切有部の原子論に基づくと、青・黄・赤・白などの顕色も長・短・方・円などの形色もともに原子であり、本体であることになります。しかし、経量部はこれを否定し、青・黄・赤・白などの顕色は原子であり、実体であるにしても、形色は色彩原子の集まりによって生じた仮象に過ぎないとします。経量部は形の原子としての実在性を否定します。

○三種類の原子論に対する世親(ヴァスバンドゥ)の否定

「唯識二十論」において、上記の三つの外界実在論を順次に否定することによって、世親は唯識説の正しさを主張しています。

・ヴァイシェーシカ学派の原子論の否定

「対象の諸部分とは別に全体という単一のものはどこにも存在しない。」というのが世親の反論です。経量部も龍樹がよく用いたディレンマを用いて、次のように批判しています。

「もし、全体(結果としての単一の実体=原子の集合体)が実在性を持つならば、それは全体を構成している諸部分と別異なるものであるか、同一のものであるかでなければならない。

全体(としての実体)が部分(としての実体)と同一であるとすれば、各部分はそれぞれ全体であることになり、各部分は他の部分とも同一であるという不合理に陥る。

全体(としての実体)が部分(としての実体)と別異であるとすれば、単一の存在物が多くの存在性を持つことになるので、これもまた不合理である。」

説一切有部の原子論に対する世親の反論は、

「空間的な拡がりを持たない原子の一つ一つは認識されないから、それが多数集まっても認識の対象とはならない。」です。

一方、経量部の原子論に対する世親の反論は、

「原子が一つの実体であることは立証することができないから、それが多数集まって粗大な形象を持つ集結体を構成することは有り得ない。」となります。これらの意味は陳那(ディグナーガ)が詳細に解説しています。

○陳那(ディグナーガ)の「認識対象の二条件」

有部・経量部の原子論は世親の『唯識二十論』のみならず、陳那の『認識の対象の要義』にも批判されています。陳那のこの小論は認識の対象の備えるべき二条件を明示して、その観点から外界実在論を吟味します。認識の対象は次の二条件を満たすものでなければならないとします。

(1)認識を生じさせる原因(実在)であること

(2)表象と同一の形象を持つこと

第一の条件を満たすためには、その対象は実在でなければなりません。対象はまた、一つの認識を他の認識とは異なるものとして内容的に限定する要因でなければならないとします。説一切有部の学説を吟味してみると、相互に触れ合わずに集まっている個々の原子は実在であるから認識の対象としての第一条件は満たしています。しかし、個々の原子では第二条件である表象と同じ形象とはならない(八種要素が集合してはじめて、空間的拡がりを持つ上に、個々の原子は長・短・方・円・凹・凸のような形象パーツである)ため、有部の学説を正当とするわけにはいかないと、陳那は考えます。

経量部における原子の集合体(原子同士は互いに触れ合って集合している)には、個々の原子には見られなかった一つの大きな形象があるため、第二条件は満たしているように思えます。しかし、集結したものにある形象は、結局仮象であって実在するものではなく、それは表象に基づいて推理されたものです。実在しないもの(仮象)は認識の対象の第一条件を満たさないから経量部の学説も正しくないと陳那は考えます。

【補足】後の記事で説明する予定ですが、経量部は原子の集合体から得られた情報をもとに意識が形象を構成するものと考えます。つまり、外界側である原子集合体は意識内の表象と同じ形象を持つことはないのですが、ここでは認識対象となった状態=形象を持つとして話を進めているようです。

それでは何が認識の対象と認められるべきかというと、それは意識の中にある形象(表象)に他ならないという唯識説が示されます。陳那は「意識の内部に認識されるものの形があたかも外界のものであるかのように現れるが、その形が認識の対象である。」と主張します。認識の対象が、意識の内部にある形象(表象)であるということは、意識が意識自体を認識するということです。

暗闇の部屋に灯火を点ずれば、それまで見えなかった壁、天井などの対象が照らし出されると同時に、我々は灯火自体をも見ることができます。灯火は対象を照らし出すと同時に自己自身をも照らし出します。意識(識)にはこの灯火と同様の性質があると唯識学派はいいます。

照らされる対象とは、唯識思想では相分になります。他を照らすのは見分であり、自らを照らすのは自証分と証自証分の役割となります。しかし、陳那は阿頼耶識や識の四分説などを設定しなかったため、陳那の場合は単純に統覚(カント哲学における統覚)を表現しているようにも考えられます。

さて、世親と陳那による原子論批判ですが、認識論の立場で議論されるべき問題と本体の理論で議論されるべき問題が混同されていますね。特に、経量部の認識対象を否定する際に顕著にそれが感じられます。原子集合体が持つ形象は確かに仮象であり、形象としての実在性(本体性)はないにしても、それをイコール意識の認識対象とならない根拠とするには少々強引な気もしますが。