仏教認識論

上座部仏教・大乗仏教における認識論的立場は、主に「無形象知識論」「有形象知識論」「有形象唯識論」「無形象唯識論」に分けられます。前半二つは内界・外界ともに実在として存在するという立場で、後半二つは外界は存在せずに内界だけが実在として存在するという立場です。それぞれの立場において、「我々の意識体験」がどのように作られているのかを、「今、私がリンゴの木を見ている」体験を例にお話ししていきたいと思います。かなり私見が入っていますが、予めご了承ください。

【形象とは】

これまで、表象と区別せずに形象という言葉を用いましたが、厳密には異なる部分があります。そもそも表象という言葉が具体的に何を示しているのかは、使用する人によって異なってきますので、一概に定義するのは難しいのですが。筆者は、表象には概念が含まれるものと解釈しています。即ち、認識の過程はどうであれ、最終的に意識体験の内容として現れる像こそ表象と考えています。ここでは「表象=形象+概念」の意味で用います(唯識論の解釈時は例外)。

更にややこしいことに、唯識派に限定しますと、形象とは相分(識の客観契機)+見分(識の主観契機)となります。唯識思想では形象の定義が大きく変化しています。即ち、「形象=相分+見分」であり、相分と見分の間で働く思考・感情・概念などは形象に含めません。

○無形象知識論

上座部仏教の説一切有部、ヴァイシェーシカ学派、ニヤーヤ学派がこの立場と言われています。意識は形象を照らすものであり、形象とはあくまで外界の存在に属するものであるという立場です。

上図の水色の円が「今、私がリンゴの木を見ている」という意識体験です。有部の例では、認識対象であるリンゴの木は色法なる原子より構成され、それを形作る形象(色等を含む)は原子自体が各々有しています。その形象を「受・想・尋・伺」などの心所法がそのまま写し取り、それを意識である心法が観照することで、「今、私がリンゴの木を見ている」という意識体験が作られます。即ち、意識体験の表象とは外界由来の形象をそのまま模写したに過ぎないということです。

有部は外界の対象なき認識はあり得ないと考えます。上図のように、心法・心法・色法である感官と認識対象は同刹那に生起します。

しかし、無形象知識論では「記憶」を上手く説明することができないことが分かります。そこで、有部は「作用の刹那滅」と並列する自派の定義「永遠の本体」を持ち出します。過去を想起する・未来を予想するということは、心法の中における「意識(第六意識)」が外界の過去領域・未来領域の認識対象を認識することであると説明します。しかし、過去と未来の認識対象は永遠の本体としてはあるにしても、作用を発揮できないので、有部理論の定義に矛盾しているようにも思えます。

○有形象知識論

上座部仏教の経量部がこの立場です。外界は実在しますが、人はその外界にある対象自体を直接見ることはできないと言う立場です。人が書物を見ている時、その書物の形は、対象がその人の意識の中に与えた経験情報をもとに意識自体が構成した形象なのであって、外界の対象そのものではないということです。意識(主観)も対象(客観)も刹那滅な存在で、ある対象は一瞬間に意識を刺激して消え失せてしまいます。次の瞬間に意識が見る形象は、対象が前の意識に投げ入れた形象(前の意識が構成した形象)であり、その瞬間にはもとの対象は既に存在しないで、外にはただ異なった存在である第二瞬間の対象があるだけとなります。外界の対象(すなわち、物質=色法)とは意識の中に形象を生ぜさせる原因であり、知識はその結果です。人は知識の原因として外界における対象の存在、厳密には存在したことを推理することはできるけれども、対象そのものを知覚しているわけではないと経量部はいいます。

有部と同じく、認識対象であるリンゴの木は色法なる原子より構成されますが、原子やそれから構成された認識対象であるリンゴの木自体が意識体験の形象を有しているのではありません。認識対象であるリンゴの木は、我々の感官を通して、我々の心法(意識)に形象を構成するのに必要な経験情報を投げ入れるのみです。その情報を元に形象を構成するのは我々の心法自身ということです。

形象を構成した心法(勝手に直観心と名付けます)は、次刹那に生起する心法(勝手に判断心と名付けます)に対して「対象の形象+直観心自身の形象」を投げ入れます。その判断心によって、「私が○○している」という統覚(カント哲学で定義される純粋統覚、即ち自己認識)が働くことで「今、私がリンゴの木を見ている」という意識体験が作られます。

経量部は心所法を認めず、外界の対象なき認識を認めます。直観心と判断心の二刹那の心法によって、意識体験の最小単位が構成されるというものです。例えば、映画は1秒間に24コマの画が流れますが、その24コマのうちの1コマに関係のないものを入れて上映した場合でも、誰もその24コマ分の1コマの異常に気付くことはできません。経量部のモデルはこの事例を上手く説明できます。

経量部の有形象知識論は、このように現時点における認識を上手く説明できるものの、過去の想起や未来予想を上手く説明することは難しいことが分かります。なぜなら、ここでは刹那滅の理論が逆に邪魔をしてしまい、遠い過去の体験をふと想起するようなケースの説明に行き詰ってしまいます。経量部のモデルでは「経験で得られる記憶を貯蔵する場所」がないのです。前刹那の心法が次刹那の心法に対して、常に自身を投げ入れ続けるモデルも考えましたが、それでは四六時中我々は過去に経験してきた記憶全てを顕在意識下に想い描いていなければならないという矛盾が生じます。よって、経量部は「種子」の設定に「記憶の貯蔵場所」を求めるしかないように思えます。

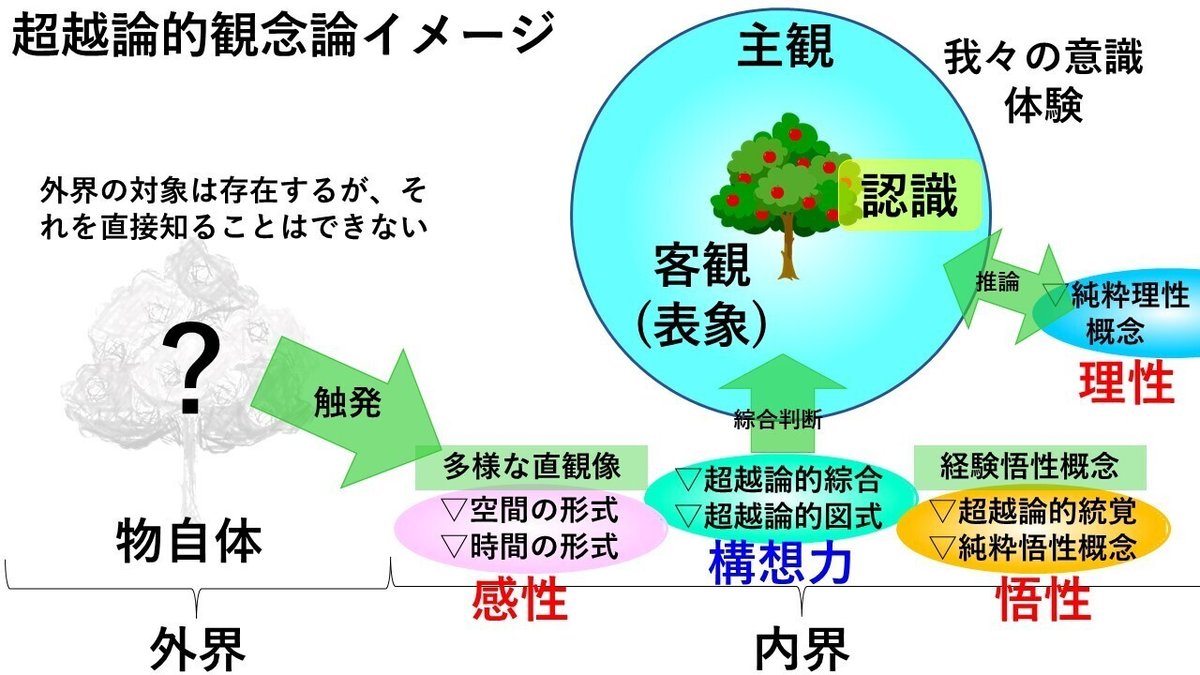

○カントの超越論的観念論

ここで、カント哲学(特に純粋理性批判 第一版)における超越論的観念論へ簡単に触れておきたいと思います(急に近代へ、しかも急に西洋の哲学へ飛びますが…)。さて、外界(物自体)は実在するものの、人はその物自体を直接認識できているわけではないという立場です。物自体は我々の内界側にある「感性」を触発し(へ経験情報を与え)ますが、我々の意識が見る表象(客観・対象)というのはその物自体ではなく、触発された情報をもとに「感性」と「悟性」の合一によって構成されたものとなります。

このように、経量部の有形象知識論はカントの超越論的認識論と非常に類似していると言えます。しかし、経量部が時間や空間を外界側に求めたのに対し、カントは内界側である「感性」が持つ純粋形式としている点は大きく異なります。

上図はカントの著書である「純粋理性批判 第一版」をイメージしています。ここでの「純粋」「超越論的」「ア・プリオリ」という言葉は先天的、即ち経験に基づかないということを意味しています。「感性」の純粋形式(先天的な枠組み)は上述のように「空間の形式」と「時間の形式」であり、これらの枠組みを用いて、物自体から触発された経験情報をもとに「(混沌とした)多様な直観像」を作り出します。その(混沌とした)多様な直観像を材料として、「悟性」は自身の純粋形式である「4種12項目の純粋悟性概念(カテゴリー)」及び「超越論的統覚(自己認識)」に加え、経験で得られた「経験悟性概念」を用いて意識体験を作り上げます。

意識体験(認識)とは「感性」と「悟性」の合一によって作られるのですが、両者を媒介しているのが「構想力(想像力)」です。話がかなり難しくなるので、省略しますが、過去の想起や未来の予想にも「構想力」が活躍します。また、「純粋理性批判」における「理性」は推論能力として、つまり理論理性(純粋理性としてのみある実践理性と異なり、理論理性には純粋理性と経験理性が含まれます。純粋理性としての理論理性は思弁的理性とも言われます)として登場します。「理性」の純粋理性概念は、意識経験できる範囲(純粋悟性概念=カテゴリーの範疇を超えない範囲)に適用された場合において、より高度な理解・判断を生み出せる手段となります。しかし、そうでない場合(思弁的理性として機能した場合)、現象世界(意識経験範囲)から逸脱して究極真理を追究し、答えの出ないことを求めて暴走してしまいます。即ち、相反する二つの形而上学的命題が生じ、それら(例えば「世界は有限である」「世界は無限である」)はどちらも自己矛盾を含まず、双方の主張をそれぞれ支持する必然的・妥当的な根拠を同じだけ有しています。純粋理性のアンチノミー(二律背反)であり、どちらが正しいのか決着がつかない状態となります。

【カント以前の哲学者】

カント以前に活躍した有名な哲学者、近代哲学の父と言われるルネ・デカルト(名言:吾思う故に、吾あり)の物心二元論において、主観となる思惟実体(精神)は一つの本体であり、感覚・想像・知性の観念(表象)、意志あるいは感情、判断(理性)などは思惟の形式に過ぎませんでした。しかし、カント哲学では逆転しており、感性・構想力・悟性・(判断力)・理性などから主観である思惟(精神)が構成されています。つまり、思惟(精神)におけるカントの考え方は古代インド哲学に伝統的な精神観の方に近いと言えるでしょう。古代インド哲学は、身体が地・水・火・風・空の五元素から作られているのと同様に、精神(心)もいくつかの要素から作られていると考える傾向にあります。

○有形象唯識論

外界は全く存在せず、意識とその中にある表象だけが実在であるとする立場です。ただし、思考や感情など、意識内の表象に対して抱く心理作用は虚偽である考えます。阿頼耶識を実存する識体とみなし、それ(それの種子)が変化して見るもの(主観=末那識・六識の見分)と見られるもの(客観=六識の相分)とが生起するという説を立てます。絶対知・覚りを得ても阿頼耶識自体が否定されるのではなく、その中にある煩悩の潜在力が根絶されるのみとなります。絶対知においても、見るもの・見られるものはあることになる。ここから、「形象」という言葉の意味も変わります。唯識思想における「形象」とは表象である相分(客観)のみを示すのではなく、見分(主観)をも含めての表現になります。既に経量部の段階で、意識自体の形象という考え方が登場してはいますが。

阿頼耶識が主観と客観を認識し、主観に属する末那識が阿頼耶識を認識することで、自己認識が成立します。唯識思想の場合、意識の刹那滅を主張する場合に問題になってくる「記憶・経験の貯蔵場所」を阿頼耶識の種子に求めることができます。

○無形象唯識論

外界、そして意識の中にある思考や感情は勿論のこと、主観(意識)や客観(表象)という形象自体までも虚偽であるとする立場です。阿頼耶識の中心である照明(照出)作用、つまり光り輝く心だけが実在であるとします(形象を造り出す種子も真実在でないことになります)。ここにおける照明(照出)作用とは主観と客観という対象を認識する働きのことです。この立場では、阿頼耶識が究極的には否定されて最高実在が個体において現成し、主観と客観とが分かれない絶対知が得られると説きます。阿頼耶識の否定によって、最高実在が二元性を離れて絶対知として輝くことを強調します。

この系統の唯識派(無形象唯識派)の考え方は、結果的に中観派に極めて近くなります。内容の無い、清く光り輝く心とは空の境地とほとんど同じことになるためです。しかし、後期中観派のシャーンタラクシタは光り輝く心すらも否定された境地こそが空の境地であると主張します。