日本近代文学と書・文字

1-1 近世的なもの

1-1-1 古文書と書

「書」の価値はさまざまな局面にあるが、その中の一つとして重要なのは、書と歴史の関わりである。書が歴史史料としてこの上なく重要であることは言うまでもない。

さらに書は「文字内容」とともに「書きぶり(書風・書体)」を伴っている。これも歴史を形づくる。個人の手の中で生み出される書きぶりは──時代を脱却しようとする動きをはらみながらも──時代の思潮と強い関係を持ち、不可避的に歴史のさまざまな条件の規定を受けざるを得ない。この書きぶりの堆積が「書道史」である。つまり、書はあらゆる人間行動と同じく、実存と社会が交差する地点に出現して歴史を作る、と言えるだろう。

中世から近世にかけてのいわゆる「古文書」は「芸術としての書」の文脈で語られることはないが、「書くこと」の重要な証人である。「古文書」は、歴史学的な定義としては発信元と受信元が明確になっているもののことをいい、たとえば日記や帳簿は「古記録」とされる。ただ「古文書」は、近年特に近代以前に書かれたものを漠然と広く指すこともあり、一般的な関心は高い。坂本龍馬の書状が新たに発見されたといったニュースは話題になるし、入門書の出版も非常に活発で、公民館やカルチャーセンターには必ずと言っていいほど古文書解読講座が開かれている。一種の「趣味」として定着しているようである。

近世の奉公人請状、離縁状などは、現在でも古書店で比較的安く入手可能で、変体仮名と行草体で書かれたそれらを字書を頼りに読むのは楽しい。手書きの風合いを通じて過去の人間の息遣いや生活のありさまを直に感じられる実感があるからだろう。

ただ現代から近世から近代にかけて起こった日本人の「文字生活」の変化は、非常に大きなものであり、江戸時代の版本(印刷本)でも、しばしば読めない文字に出くわす。戦国大名の書状が現在の私たちに難しいのは当然のことである。図版に掲げた引札(チラシ)は、幕末ごろのものと思われるが、きまり文句が多いにも関わらず、読むのにはけっこう時間がかかった。★

古文書読解の手軽な対象となる江戸時代中期以降に広く大量に出版された「往来物」(識字教科書と手習い本を兼ねた初学者向けの学習書)は、さまざまなバリエーションはあるものの、文字は定型化された御家流で書かれていることに加えて、内容に大きな差があるわけでもない。とはいうものの、こうした出版物は無数に出版され、その書を手本として習字を学ぶ人々によって繰り返し読まれてきた。本格的な研究は多くないが、それらの文字から多くのことが読みうるはずである。

つまり、書道史が問題にする書風、書体だけでなく、文体のありよう、そしてそのスタイルを要請した人と社会の態度を規定している心性、また書き手の社会階級や政治的、または宗教・道徳的な意識が反映しているはずである。また、その紙面を実現した印刷や製紙などの社会的な条件のあり方、そしてそれらが複合的に組み合わされて社会に流通することを可能にしたもの、つまり大衆化した社会と商品経済が関係している。文字の「書きぶり」はそのようなものをすべて溶かし込んでいるメディアである。

そうした意味で、書かれた文字の美的な様式のみではなく、過去に書かれてきた文字を同定し、読解する「古文書読解」だけでもなく、より総合的で人文学的な(たとえて言うならアナール学派のような方法論)「書くことの歴史」が構想されるべきだと思うが、現在の書道史は多く「名筆」を問題にし、特に近世から近代の書道史研究におけるこのような「民衆文化」が広く研究されているとは言えない。

1-1-2 江戸の書─唐様と和様

そうした江戸時代の書の状況をごく簡単に概観しよう。

いわゆる「古文書」でよく教材として取り上げられる近世の文書類のスタイルは、「御家流」で書かれているものが圧倒的に多い。御家流については、書道史的には、南北朝期の尊円親王が世尊寺流など「和様書」に宋風を加味した豊満で柔らかな書風が、青蓮院流として広く書かれるようになり、公家だけでなく武家にも書かれ、さらに江戸時代に入ってさらに定型化し、大衆化・世俗化した書風と位置づけられる。「和様」とは、漢字・仮名にかかわらず、平安時代中期以降の柔らかな曲線主体の日本風の書風を指している。

御家流は、公文書の書風としても書かれる一方、往来物などの初等学習書を通じて庶民にも広く書かれ、また芸能の世界や特定の職能の世界では個性的な意匠となっている。

その「御家流」は書体で分類すると行草書に当たる。つまり、近世の社会の公共の場で標準的に書かれる「公用体」は行草体で書かれていた。御家人の息子で、多くの時代小説で知られる小説家の岡本綺堂は、江戸時代の手習いについて、次のように記している。

この時代には、手習師匠のところで教える文字は、仮名・草書・行書の三種類だけで、決して楷書は教えなかったのです。……公文書、その他の布達なども必ず草書、すなわち御家流が用いられ、出版物には多く行書が使用されていました。従って楷書というものは一種の趣味として習うくらいのもので、別に書家について習わなければなりませんでした(「手習師匠」)

古文書の行草書は、「くずし字」とも現在ではよばれるが、近世以前の人びとの大半は「きちんと書かれた楷書を崩してラフに書いた」などという意識は持っていなかったと思われる。階級の差などによって書かれる書体(和様・唐様・漢字・仮名)には違いはあったが、おおよその人は、「自分のまわりと同じような文字を書いていた」にすぎないだろう。

1-1-3 変体仮名★

古文書に頻繁に出てくるのが、「変体仮名」である。

近代以前には「仮名」の字形は複数の字母に応じて書き分けられていた。「変体仮名」は、明治33年に「小学校令施行規則」でひらがなの字形を一文字一字形に統一した結果、定められた字形以外を字母にした書き方の仮名を「変体仮名」と呼ぶことになった。同時に仮名遣いが表音化され(「やう・よう・えう」などは「よー」に統一する)、漢字の数も制限された。

平仮名の字形を統一するという規則も楷書化と並び、明治期の社会で広く行われた「近代化」の一つの現れであり、とくに活版印刷の一般化、通信手段の変化(郵便制度、電信電話など)、皆教育制度の整備、そしておそらく言文一致運動の影響もあると考えられる。

楷書はどちらかというと、中国風の気取った書体であると考えられていた。

江戸時代には、黄檗僧や儒学者らを中心に、漢文の教養を背景にした人々の間で中国風の書=唐様を書くことが流行し始めていた。和様書の手習いの心得を述べた『筆道秘伝抄』(元禄五年)では小塩幽照が「今の唐流」について「当世の人心軽薄にして、新しきを好み、世にかはることを第一とす。……やすきにより、かの媚まがりたる流れを学ぶと見えたり。筆をとれども心術の要なき者の業也」と唐様の流行を厳しく批判している。

つまり、江戸時代の社会には、庶民あるいは武家によって御家流に代表される和様書が広く書かれる一方で、知識人層が新しい書表現である「唐様」(中国風)を好んで書いた、一種の二重構造があった。これを世俗的な教養を伴った定型化した書風(御家流)に対する中国的な教養を背景にしたハイブロウで新奇な書風(唐様)の対立、と見ることができる。

1-2 近代の文字・書の変化

慶応2年に出された前島密の「漢字御廃止之議」(徳川慶喜に奉じたとされるこの建白書の存在を否定的に見る意見がある)に始まる日本語の「近代化」の試みは、以降「国語国字改良」のさまざまの動きとして展開した。標準語制定の試み、多くの漢字習得に費やす時間の負担が日本を欧米列強から立ち遅らせたという認識の下での漢字数の制限、また平仮名、ローマ字を国字にするべき(かなのくわい、羅馬字会など)だという主張もされた。前島は日本語を「口談筆記の両班の趣」(つまり言文一致)にすべきだと書いている。

1-2-1 行草書から楷書へ

「国語国字改良」とも関連・並行する部分が大きいが、明治維新から明治30年代にかけて、それまでの書き言葉のスタイルが行草書中心であったのが、大きく楷書へと変化していく。

もともと漢字書体としての楷書は中国3世紀ごろに書かれ始め、7世紀ごろには公文書などに使われる「公用体」となり、木版印刷の標準体ともなった。点画の分節が明確で、方形のマトリックスと親和的なことが大きな特徴である。

維新以降、欧米文化の流入によって明確に分節された組織のあり方や法体系などの各分野で「近代化」が進められたが、分節化、単位化、複製可能性、体系性などが「近代」の大きな特徴であるとすると、「文字」においても「近代化」が要請され、行草書に変わって楷書が選ばれたということになるだろう。

早く、「五カ条の御誓文」(明治元年)は楷書で書かれている。漢学を学んだ唐様の書き手(山中信天翁、横井小楠ら)が太政官(明治政府)に就職したことで、公文書が彼らによって書かれるようになり、公文書の書体が御家流から楷書に変化していった。

続いて、明治五年に学制が発布され、その教科書の書体も、習字手本も楷書化していった。つまりそれまで民間の初等教育で使われていた御家流(行草書)で書かれた往来物は、連綿しない楷書(もしくは楷書に近い行書)の手本に変わった。

これには、筆と墨、和紙による筆記環境が、鉛筆またはペンとインク、洋紙へと変化したことも大きな契機となった。筆墨は、抑揚と細太を自在に表現する行草書によりマッチしていたともいえ、一方で鉛筆とペンは楷書により適していたということもできる。当時小学校で使われていた石筆(石盤用の筆記具)もどちらかというと楷書に適した筆記用具である。★

こうした文字の変化は、社会で営まれる「文字生活」に大きな変化をもたらした。この変化を「社会の楷書化」と仮に呼んでおこう。現在はもちろん楷書が公共の場では「公用体」「適切な書き方」とされている。

1-2-2 分裂と折衷

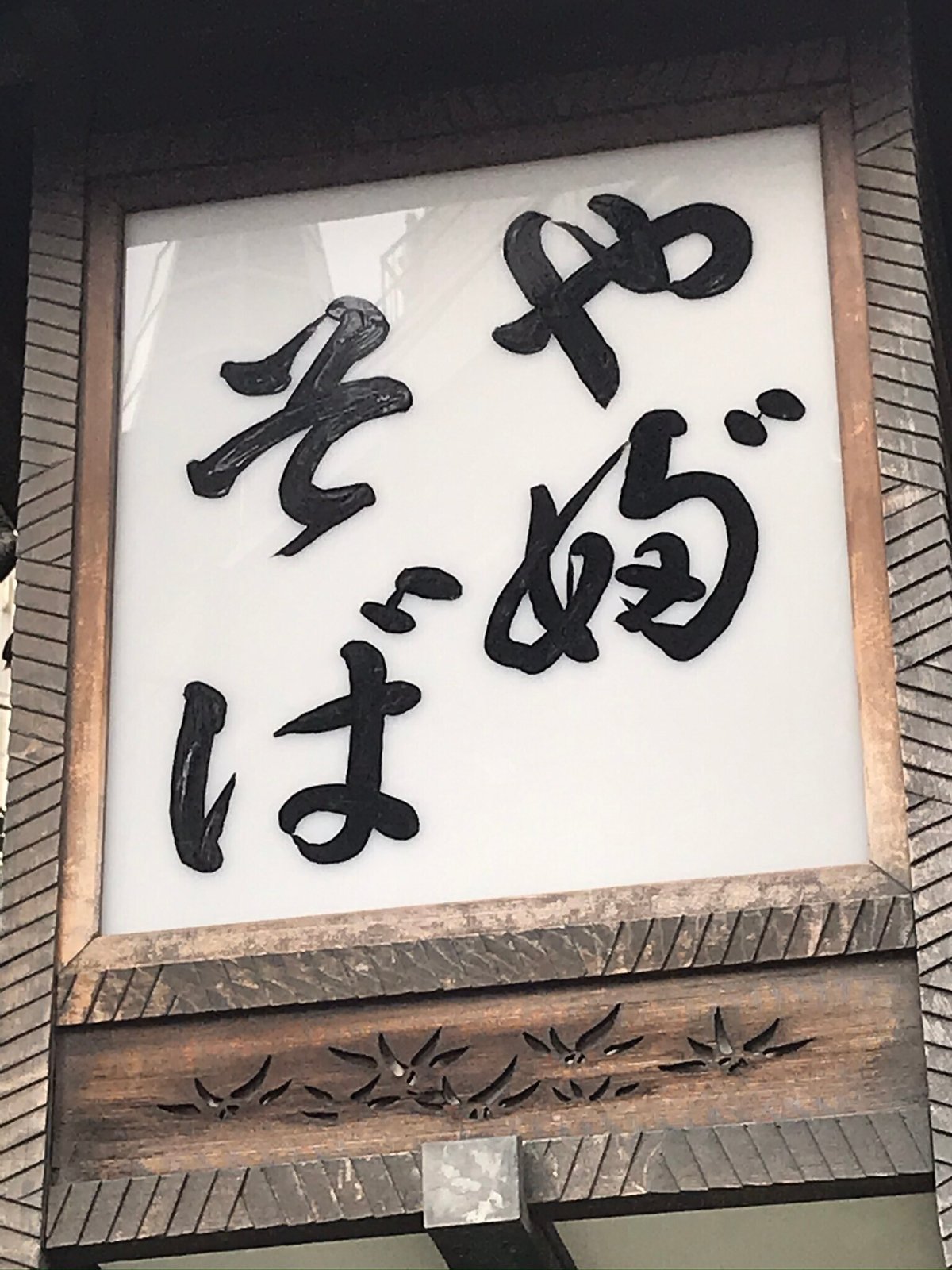

平仮名字形の統一は「小学校令施行規則」で、小学校における教授の方針にすぎず、法律として決められたものではなく、一般には昭和になってからも広く使われていた(1908年には規則は撤廃された)。今でも商店の屋号などに使われ、先述のようにたとえば「楚者(そば)」「う奈ぎ(うなぎ)」「御手茂登(おてもと)」などはよく目にする。

人々が明治になって突然全面的に楷書を書き始めたなどということはありえず、「文字生活」は長い時間をかけて少しずつしか変化しない。つまり、社会の中で「楷書」または活字による印刷物のウエートが少しずつ大きくなっていく一方で、多くの人々が日常的には筆墨によって行草書を書いていたはずである。明治初期から昭和初期までの印刷物の版面を観察すると、そのような楷書/行草書が社会の中で二重構造的に使われていたことがわかる。

たとえば、明治二年に刊行され、広く読まれた啓蒙書・福沢諭吉『世界国尽』では、上段(頭書)がペン字風の楷書(ただしルビには行書風の書きぶりで変体仮名も使われている)で、下段は御家流で書かれている。この版下を揮毫したのは唐様の書き手・巻菱湖系の人だと言われる。同一の紙面に楷書と行草書の二つの書体が書き分けられているばかりでなく、上段は漢文訓読調、下段は七五調になっているなど内容や語彙、文体も使い分けられている。つまり、上段と下段では、ペン字による楷書と筆墨による行草書という、それぞれの書体・語彙・文体に慣れた(おそらく官庁勤め・書生・商人・職人などといった社会階層を反映した)異なる読者層を意識している。★

そのような折衷的な例はこの時期に多く見られる。また、活版印刷が普及してからも行草書をそのまま活字化した書体を多く見ることができるし、連綿活字も開発されていた。楷書化されていない「御」「候」、また変体仮名の活字や「より」「こと」といった行草書に由来する仮名の合字も活字化されている。これらは、「読むための文字」(楷書的活字)と「書くための文字」(行草書の手書き)の中間的な存在と言えるかもしれない。

そうした中で、人々の中には楷書・行草書の使い分けにも、さまざまな意識があった。たとえば、「正しい文字」を書くための指南書・神谷道一『字画正誤』(明治8)は、

皇政維新以来、官省府縣ノ書體一變シテ、村里市街願伺届諸書ノ類ニ至ルマデ自ラ面目ヲ革メテ所謂俗樣書ノ旧習ヲ脱シ人々楷行草ノ正體ニ擬セントス……猶旧染ノ俗樣ヲ拠トシ己ガ意ヲ以テ、俄ニ楷字ヲ書スルガ故ニ路ヲ[言+水]ニ誤リ……等ノ弊害ヲ生ジ……豈嘆カザルベケンヤ……是ヲ以テ余、浅識寡聞ヲ揣(はか)ラズ俗間誤用ノ字ヲ集メテ正字ト比較シ……(句読点を補った)

などとして、「近代以前の行草体の文字は役所の届けなどには使われなくなった。これまで自分勝手なくずし字を書いていたのに、急に楷書を書くと勝手な誤字を書くことが多い。これでは意を通じにくい上に、時には役人も書き直すなどの手間がかかるから、やめるべきである。そこで私は知識もないけれどもここに正しい楷書を集めた。……」と序文で述べている。

つまり、社会一般に流通すべき(少なくとも公共的な用務に使われる)文字は、個々人の中で繰り返し書かれる誤った字形や勝手に省略された文字ではなく、登録された(たとえば康煕字典の字形に依拠した)「正しい字形」であって、それが効率的な「近代社会」の基礎となるはずである、ということであろう。

ところが、個人の手の中では「法」(正しい書き方)を逸脱する文字が常に書かれる「宿命」にある。こうした「誤った」字形と社会の「規範」との緊張関係は、古代から繰り返し見られるもので、顔元孫の「干禄字書」(7世紀、標準の漢字字形を示したもの)もそのような「正しい字形」のマニュアルである。下って、こうした意識が現在の初等教育の現場でしばしば見られる字形への些末なこだわりにつながっているのかもしれない。

その一方で、個人の間でかわされる書簡については、書体の意識はまた異なっている。この時期には書簡の書き方の指南書が大量に発行されているが、たとえば書簡の書き方の独習書・堀田正夫『尺牘自修』(明治34)では

殊トニ長上ニ提スル如キハ必ス楷行ノ二体ヲ以テシ、務メテ鄭重ヲ失ハザルヲ要ス

とあり、楷書・行書の「礼儀正しさ」を意識している。しかし、北川博愛『女子文の枝折』(明治三十九)では

女子用として、書簡には、いかなる書体がよろしいかといいますに、楷書に片仮名交り書くのもよろしくありませぬ。これは昔から伝はつて来てをる通り、行書と草書との間位の字体に、ひらがなを交へて用ゐるのが見易くつてよろしい

とある。ここでは、楷書と行草書のジェンダー差が意識されている。また、一方で白鳥菊治、早川鶴吉『書簡文:普通教育』(明治28)では、

書簡文を書くには真書筆(楷書)を用いるべからず。真書筆にて書きたるは、ふと見るときは、美はしきようなれども、まことはうるはしきにあらざるなり

としている。

つまり、明治から昭和にかけての書体についての意識は、技術、社会によって進められる文字の公準化の一方で、公共/個人、活字/手書き、雅/俗、男性/女性、正式/通俗、漢文/和文などの相反する複数の対立する意識を孕みながら、文字が書かれる「現場」ではさまざまに揺れていた、ということであろう。

1-2-3 明朝体の登場

ヨーロッパでグーテンベルクが活版印刷に成功したのは1452年のこと。この技術を基に19世紀には中国ではキリスト教宣教師によって漢字の金属活字を使って中国語の聖書が印刷されて始めていた。

日本では近世初期に木活字の試みが数例(嵯峨本・駿河版・きりしたん版など)あったが普及せず、中世以降の印刷物は基本的にページ全体を逆文字で彫る「整版」で印刷された。明治になって長崎の本木昌造が上海のアメリカ人宣教師ギャンブルに教えを受け、金属活字の鋳造に成功した(ただし、本木以外にも金属活字の開発を試みていた人物はいた)。明治5年には日刊新聞(「横浜新聞」)が印刷され始め、のちに活版化された。同年には「太政官日誌」(のちの官報)が活版化されている。明治4年の『西国立志編』は明治末までに累計100万部以上が発行されたというほど、活版印刷は短期間で広く行われるようになった。

手書きの楷書化に加えて、活版印刷(初期には木活字も使われた)では、漢字・仮名とも楷書化され、一字一字が切り離された(単位化された)文字が使われた。新聞、教科書、布告などの媒体を通じて、点画が明確に分節された楷書は新聞をはじめとする情報メディアを通じて、自由民権運動の原動力ともなった。

1-3 近代文学と文字

言文一致運動は、前島密の「漢字御廃止之議」を先駆けとして自由民権運動や活版印刷などと関連しつつ、明治初期から起こった国語改良運動を指す。福沢諭吉や西周などの啓蒙家に先導されるかたちで、文芸界でも明治20年代には二葉亭四迷、坪内逍遥らが口語体の小説を発表し始めた。近代以前には分離していた言(話し言葉)と文(書き言葉)を一致させること、具体的には話し言葉で文章を書き表そうとするものであった。

そこでは二葉亭四迷の文体が三遊亭円朝の速記本に影響されるなど、速記術が大きな役割を果たしていた。速記文字は日本の言葉を変えたのである。一方では、明治10年代から始まった自由民権運動の影響で、政談・演説が流行し、記録・刊行されるようになり、民権運動の結果開設された国会・地方議会でも討論の記録のために速記が広く行われるようになった。

ここでは一人の小説家の文字とのかかわりを見よう。

1-3-1 樋口一葉

「たけくらべ」「にごりえ」などの作品で知られる小説家・樋口一葉(本名奈津、1872~1896)は明治5年の生まれ。今年はその生誕150年に当たる。夏目漱石より5年若い。一葉は小学校を首席で卒業したものの、母親の反対で進学することはできなかったが、14歳で中島歌子の主宰する歌塾「萩の舎」に入門する。萩の舎は華族の貴婦人や令嬢たちを集め、民間の私塾としては高い格式を誇っていた。文芸評論家の前田愛によると、没落士族の娘であった一葉にとって萩の舎に通う令嬢たち、そしてその文芸世界は、王朝の後宮にも似た憧れの対象だったという。一葉は和歌、書道、古典などを学んだが、書は橘千蔭を祖とすると呼ばれる書流で、和歌は中島歌子が属していた古今集を旨とする桂園派の流れであった。「千蔭流」は近世末期から主に女性によって広く書かれ、一葉も書簡の手本を示した『通俗書簡文』(博文館、明治29年)を執筆している。

一方、一葉の入門のころから樋口家は家運が傾き、兄、父が亡くなり、一葉は一家を支えなければならなくなり、生活の手段として小説家になることを決意する。1892年、20歳の時に朝日新聞の小説記者であった半井桃水に小説の指導を受けるようになり、半井の主宰する雑誌『武蔵野』第1号(明治25年3月)に掲載された「闇桜」が一葉の小説デビュー作である。地の文は和文や仮名文を基調とする文語体、会話は近世以降の口語体で表現する「雅俗折衷体」と呼ばれる文体で、会話部分は図版のように口語体で書かれているが、「闇桜」の冒頭部分は

隔ては中垣の建仁寺にゆずりて汲みかわす庭井の水の交わりの底きよく深く軒端に咲く梅一木に両家の春を見せて薫りも分かち合う中村園田と呼ぶ宿あり園田の主人は一昨年亡くなりて相続は良之助二十二の若者何某学校の通学生とかや……

といった調子の和文で書かれていた。

1-3-2 一葉の文字

一葉の現存する草稿類は数千枚にも及ぶともされるが、台東区立一葉記念館の所蔵する「闇桜」の未定稿(草稿)をみると、連綿を多用した書風・千蔭流で書かれ、段落の一字下げなどもなく、雑誌「武蔵野」の紙面とはかなり文章にも異同があり、印刷所に入稿された原稿ではない。ただ、罫紙に書かれ、書簡や和歌短冊などに比べると文字の大きさは比較的抑制的に揃えられている。また、興味深いのは部分的ではあるものの、句読点が使われていることで、これは新聞の小説記者であった桃水の指導によるものだろうか。初出の「武蔵野」紙面や後年の『一葉全集』(博文館)などでもルビの振り方などは異なるが、句読点の位置などは未定稿と同じようである。ただ未定稿で「ヲゝ」などの間投詞が小書きされているのは、同じ大きさの活字に揃えられているし、もちろん連綿は一字一字切り離されている(いわゆる変体仮名は活字化されている)。一葉のような古典教育を受けた人間にとって、筆墨の連綿は非常に大きな意味を持っていたはずだが、一葉自身は明朝体活字になった自分の文章の姿にどのような感想を覚えただろうか。

一葉の筆跡は「流麗な」としばしば表現されるが、残された一葉の筆跡はいくつかの様相を持っている。つまり日記、短冊、手紙などは文字の大きさもかなり自由で、連綿が多用され、散らし書きされていることも多い一方、小説の原稿は、罫紙や原稿用紙に書かれることもあって、文字の大小は比較的揃えられ、連綿も抑制的である。ここには活字化を想定しない筆文字と活字化される小説原稿との間にある緊張があったのではないだろうか。

つまり、一葉は和歌や文語文、筆墨の連綿文に象徴される言語体系の中で雅俗折衷の文章を綴りながら、その中で明朝体活字のマトリックスに整序されたテクストの体系(=近代文学)とに分裂した世界を生きていたといえるかもしれない。

ウォルター・オングは

印刷は[テクストが]閉じられれているという感覚を[われわれがもつようにと]うながした。つまり、テクストに見いだされたものが、ある終わりによって区切られ、ある完成の状態に達しているという感覚である

と言っている。これは、活字によって印刷された小説が(商品化されもする)一個の独立した「作品」として成立することになるという感覚を強くするだろう。

こののち一葉は、生活に困窮する中で浅草で荒物屋を営んだりしながら小説を書き続け、「たけくらべ」(明治28年)が森鷗外に絶賛されるなど、その才能を開花させるが、24歳の若さで亡くなってしまう。

一葉は「文字こそ人の心をあらはすものなれ」(蓬生日記)とした上で、

かながきの上手は、手に筆のあることをわすれ、紙にむかひての用意などおさゝゝわすれて、ゆびはうごくともしらず、心は筆のまゝにしたがふか、筆は心のまゝにうごくは、たゞこの者を心と紙との中立にしてうつし出すにこそ侍らめ。されどこれはかな書きの事也。まな(真名=漢字)はいかゞかあらん、しらず。(さをのしづく)

として、平仮名が書者の心的動機にもっとも近い記号であると考えていたようである。一葉は全面的な言文一致体とは距離を置いていたが、それはつまり「「内面」がそれ自体として存在するかのような幻想こそ「言文一致」によって確立した」(柄谷行人)とは別のあり方でかな書に身を託していたということだろうか。

一葉の話者が自在に変化することに代表される文体のリズムは、このかな書きのリズムに大きく影響されていたと思われる。一葉は、『文学界』に連載された代表作「たけくらべ」が完結した後、『文芸倶楽部』にまとめて再掲載しているが(明治29年)、それは同じ原稿ではなく、妹邦子が『文学界』の誌面を朗読するのを「聞きながら一気呵成に書いた」(野口碩による)と伝えられる。つまりここには、いささか図式的ながら、心的動機にしたがって筆によって書かれた原稿が活字化される──いったん凝固した活字を朗読することによって文(の調子)が賦活される──それを聞いて再び筆文字に書き写す──それが再び活字化される──という、心的動機に近い(と考えられていた)声と筆文字と、連綿を切り離され単位に整序された活字とを往復するドラマが演じられていることになる。一葉は、自分の亡くなった後は原稿は焼き捨てるようにと遺言したが、妹の邦子が原稿・草稿を保管したため、一葉の作品生成における草稿群それ自体が演じるドラマを観察することが可能になった。こうした研究は「生成論」と呼ばれ、プルーストやカフカ、夏目漱石、樋口一葉らの草稿の研究が行われている。

「生成論」においてはもっぱらテクストの内容が問題になり、文字の書かれ方が問題になることはほとんどない。しかし特に明治中期の日本語の表記がまだ大きく揺れている時期には、文字の書かれ方は創作において大きな契機であったはずである。

1-3-3 一葉の分裂

一葉の作品には筆文字/活字の対立以外にも複数の緊張がはらまれていた。たとえば、一葉は半井桃水に小説の指導を受けるが、最初に原稿を読んだ桃水に「少し長文なるが上にあまり和文めかしき所多かり。今少し俗調にと教え給ふ」と評されたと日記に記している(明治24年)。また、翌年のデビュー作「闇桜」について、佐藤春夫は「彼女の王朝文学と彼女の江戸文学との不諧音の苦悶」が示されていると評している(新世社版全集後記)。つまり、言文一致や新聞の文体などの近代的な文体がメディアを席巻していた当時、一葉の初期の文体は旧弊な擬古的な和文の調子が強すぎ、当時の小説の文体とは相いれないものであった。鈴木淳氏は「(一葉の筆跡の)麗筆は和文とは結び付いても、趣向や筋立ての妙を競うような小説とは、およそ縁遠いもののはずだ」と指摘しているが、この新旧の言葉と文字の「分裂」が緊張を作り、整序された文字が作る文体と自らの筆致が持つ調子の間で苦悩する中で、結果的に「たけくらべ」などの傑作に結実したのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?