【台湾の面白い建物】臺北表演藝術中心(その二)

今回は、外から自由に入れる共用空間を紹介します。

この建物は士林夜市の近くの敷地であるために、外部から市民が気軽に2階のホワイエまで入って来れる様、一階周りをとてもオープンな設えにしているのが特徴です。ピロティーの一部には小さなステージがあって、普段からこの場所でミニイベントが開ける様になっています。

建物の中に入ると、とてもメカニカルな表現の空間になっています。パンチングメタルやエキスパンドメタルを使って、半透明の素材感をうまく表わしています。

特に面白かったのは、大きなダクトを内蔵したPSが、エキスパンドメタルに囲われて計画されていることです。この様な空間は、通常では閉じられていて巨大な壁になるところを、建築家は一階のオープンな表現を徹底したいと考えて、この様な材料と表現にしたのでしょう。ダクトそのものがまるでアートの様にライトアップされて、存在感を示していました。

この様なアイデアを、とても保守的な台湾の建築の環境で実現するのは、並大抵のことではなかったと思います。これには、設計した建築家と共に台湾のローカルアーキテクトの協力も必要です。台湾での設計監理業務を担当した大元建築師事務所の力量もあるのでしょうね。

外観を見ると、表面が波形にうねっている透明な素材があります。遠くから見ただけではどんな材料だか分からず、まるでアクリルパネルが水槽で曲面に加工されている様だと考えていましたが、驚いたことにこれは曲面加工された強化ガラスでした。それも、スラブからスラブまでガラスのみで支えられています。マリオンがないのです。このような工法を取るために、特別にS字型に加工されたガラスを使っているのですね。室内から直近にこのガラスを見るととても存在感があります。

見学に行った際、解説員による施設の説明があったのですが、その時にこの特別なガラスはドイツで製作されたものを、スペインでS字型に加工し、その製品を中国で検査して納入されたものだと説明していました。そのために膨大な費用がかかっているとのこと。コールハースはこのガラスのデザインはコスト度外視で実現にこだわったのでしょう。

ただし、僕は個人的にはこのように作られたガラスでは、曲面のために外を見ると景色が歪んでしまうので、普通にマリオンにフロートガラス、あるいはdot point gragingの方が、素直で歪みがなくコストも相対的にはリーズナブルだと思います。

この建物のホワイエ空間は2階になります。ここから3つのホールにエスカレーターでアプローチします。上階に行くためにエスカレーターを使うというのが、このイレギュラーな配置計画のホールの解決案です。普通はホワイエの真上が最上階の客席になるのでエレベーターになるところ、この建物では水平にも動かなくてはならないので、エスカレーターを使っているわけです。

2階の一角には青鳥書店が入っていて、美術や歴史関係の本が厳選されて置いてありました。この書店の本のラインナップもとても面白いものでした。

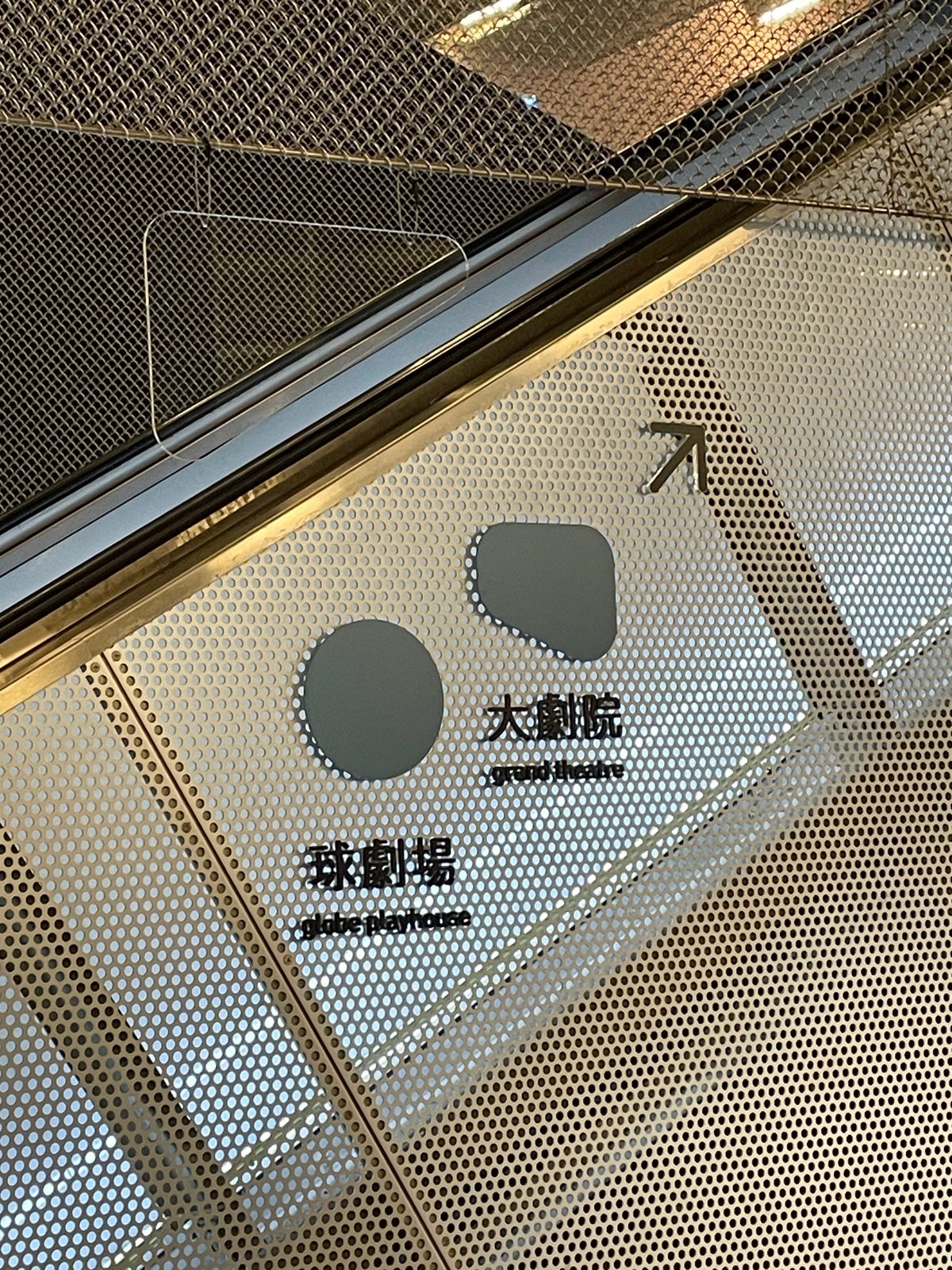

もう一点、この建物はサイン計画がとてもオリジナルで可愛いものでした。デザインは台湾人だそうです。街中でもよく見る、ゆるキャラの様な愛らしいデザインです。こんなサインが公共の建物に採用されているのにも、とても新鮮さを感じました。

設計意図はよく分かりません。

にかたくさんのエスカレーターが使われています。

この様な模様を作り出しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?