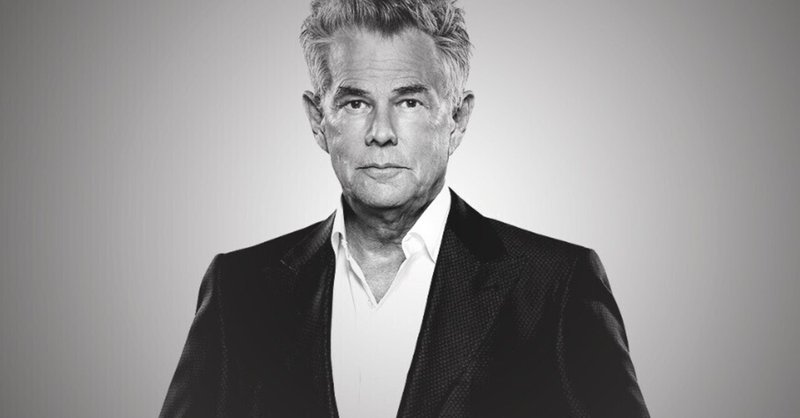

David Fosterの9thの使い方

20代にキーボードの練習をしていた頃、勉強のためにキーボードマガジンをよく購入していました。記事の中で特に興味を持っていたのは、新しい楽器の情報とピアノやバンドのスコアです。

その時に目からウロコの記事があったので、ここで紹介します。

Water Fountain

"Water Fountain"は、David Fosterの"The Symphony Sessions"というアルバムに収録されている曲です。このアルバムは、ピアノとオーケストラのコラボレーションをテーマにして構成されていますが、この"Water Fountain"はピアノソロでもよく演奏されています。

キーボードマガジンの解説文

キーボードマガジンの記事には、下記の様に解説してあります。

「デイウィッド・フォスターのハーモニーの特徴のひとつとして,add 9thの使い方があげられる。この譜面では,そのadd 9th の使い方をよく見ることで,彼のサウンドの秘密がよくわかるハズ! GやDの基本和音に9度(2度)の音を加えるだけで、何とも繁張感のある新しいサウンドが生まれるのだ。Aの1小節目の和音の積み重ね方が、特にイイ感じだ。

同じコードでも,積み重ねによって様々なサウンドが生まれることを感じてほしい。また、ハーモニーがオープンかクローズかによっても、コードの響きが変わってくる。オープンの場合の、余分な音の省路のしかた,必要な音のみをシンプルにハーモニーする心地良さ、クローズの場合の音を密集させた響きの良さなどを,コード・ネームを見つつ弾き比べてほしい。音符を書かずに、コード・ネームだけでキーボード・ハーモニーができるように勉強してほしい。できればレコードを聴いてタイミングをつかんでほしいが、全体的に、たっぷり目のゆっくり目で弾くこと。何しろいい音がするアレンジだから、弾かないともったいないですよ!フォスター・サウンドはこれです!!(信田かずお)」

楽譜

紹介されているのは、解説者の採譜した楽譜です。僕はこのスコアの是非を判断する耳を持っていませんので、このスコアが正しいとして、add 9thを使ったハーモニーをもう少し詳しく分析をしてみたいと思います。

Add 9thの分析

ピアノを演奏する際に、テンションノートとして9th があること、スケールの音を3度堆積をして、7thの上に9thを載せることがあること、或いは7thの無い状態でトライアドに直接9thを加えることがあることは知っていました。しかし、このWater Fountainのスコアでは、これらとは異なった、とてもおしゃれな響きのする9thを多様に使っていました。それを具体的に挙げてみます。

A Part 1小節目

初めのG add 9は普通です。GとBの間に9thのAが挟まれています。

しかし、2拍目のD add 9は少し様子が違っています。Dの9thであるE音が最低音に配置されています。そして、F♯と長2度音程を作っている。この和音の構成はこの譜面で初めてみました。

4拍目は、1拍目と2拍目がclosed harmonyなのに対して、open harmonyになっています。9th の音は中間部に配置され、D音と2度音程を作り、最低音は3度音のF♯になっています。

これらのハーモニーが綺麗に響くもう一つの理由は、音の組み合わせの中に、4th build harnonyが隠されていることだと考えています。

1拍目には9/5/1、A/D/Gの、2拍目にも9/5/1、E/A/Dの4th buildが組み込まれています。このアイデアはこのスコアでは反復して現れます。

A Part 4小節目

1拍目に現れる9thは高音部に用いられています。トップノートがB音なのに対し、すぐ下にA音を配置して長2度音程を作っています。この音形も特徴的です。

4拍目に現れるG on Aは、A音をルートとした場合のupper structure triad、7th/9th/11thと考えられ、Gのコードの中に9thの音、Bが含まれています。

A Part 5小節目

このD add 9の響きがとても綺麗です。ルートはD、トップノートは3度のF♯、9thは中音部に配置されています。

このハーモニーの秘密は、低音部で1/5/9のD/A/Eが5th build、高音部で9/5/1のE/A/Dが4th buildが形成されていること。これはこの2つのパートが全て完全音程で構成されているということです。よく見ると構成音も同じです。

この完全音程を主体としたハーモニーに、中音部に3度音のD♯を加え、9thと長2度音程を作っています。この様な構成でDのハーモニーを綺麗に締めくくってます。

ここまでのハーモニーを分析して、分かることがあります。それは、6thやM7thの音があまり使われていないこと。構成音は、1/9/3/5のみのことが多く、一般的にコードノートのキモと言われる、6thや7thが使われていません。ですので、このスコアのコードネームは多くがadd 9と表記されており、6thや7th はあまり出てきません。そして、それがこの透明感のあるハーモニーの要諦なのだろうと考えています。

B Part 1小節目

B Partは、A Partに低音部を1音加えて構成しています。1拍目はG音に6度下の3度音Bを、2拍目は9度に対し5度下の5度音Aを付加しています。オープンハーモニーにしていますが、使っている音は元の音型に含まれています。

B Part 2小節目

ここにGコードにおけるパッセージが現れますが、ここで用いられる音の組み合わせも、前段で説明した内容を踏襲しています。1/9/3/5の音型になっています。

更に音型を見ると、9/5/1の4th buildを繰り返していることが分かります。最後に1/9/3/5の音型が現れて終わりますので、全体で3度が使われているのは1回だけです。

B Part 5小節目

ここで使われるパッセージはDに対するものですが、少しパターンが異なっています。1音目の高音部に、D/G/A/D、1/4/5/1という、4th buildの展開型が使われています。低音部もD/Aという5度音程なので、同じ音が重複して使われています。やはり完全音程の組み合わせのハーモニーです。

後半のパッセージでは、前の部分と同じ、1/9/3/5の音型を用いています。

C Part 1小節目

C partでは、ロ短調になりBmの和音を、左手でアルペジオを用いて演奏しています。そして、ここでも9th を多用しています。音型はここでも1/9/m3/5を使っています。ただし、短調なので9thとm3間が半音になっている点が異なります。

またもう一点、このパートではメロディーの1拍目が9thになっているのも特徴的です。

C Part 2小節目

このパートは前の小節と同じアイデアで処理されています。Emのコードに対して、アルペジオは1/9/m3/5音、そしてメロディーの一拍目に9thを使っています。

C Part 5小節目

このパートでは、またG on Aの音型になっており、B音が9thとして使われています。

後半はF♯7 on A♯となっており、Bmに対するsecondary dominantです。9th は使われていません。

C Part 9小節目

Bmでの終止形です。左手、右手共に9thのC♯が用いられています。

以下同様の編曲手法で曲がまとめられています。

まとめ

上記の様に、この"Water Fountain"ではとても多くの箇所で9thが使われていることが分かると思います。全体で40小節のこのスコアで、9thが使われていないのは3小節しかありません。ほとんどの箇所で9thを使ったハーモニーやフレーズが使われています。

これは、常にどこかで長2度あるいは短2度という不協和音を作り出すことを意識して、ハーモニーを作っているということなのだろうと考えています。

また、1/9/5/1の音型を使って、完全4度と完全5度のハーモニーを作る様考えており、そこに3度音が最低限挿入されているという風にも読み取れます。

以下に9thの使われ方をまとめておきます。

内声部に配置する

このアレンジでは、この内声部に9thを配置する手法をとても多く使っています。

メジャーコードの場合は9/3、或いは1/9という長2度音程を作ることでテンションハーモニーを形成しています。

マイナーコードの場合は9/m3になるので、この場合は短2度音程になります。1/9とは長2度音程のままですね。

低音部に配置する

最低音に9thが配置されているのは、D add9として使われている部分のみです。これはメロディーがF♯になっており、その下にE/A/Dという4th buildを重ねるというハーモニーですね。これに低音部に3度音F♯を加えて長2度音程を作っています。

高音部に配置する

一般的に、高音部の音は密集音型とせずに、乖離させるというのが常套的なハーモニーの手法ですが、何カ所かトップノートが3度音なのに対し、直下に9thを配置している例があります。これは、9thを使って長2度を作るのに最適なのは、3度音だからなのでしょう。

メロディーに使う

この処理はBmの際にC♯を使っている箇所があります。しかし、このアレンジでは多くは使われていません。

パッセージの経過音として使う

右手の細かいパッセージの際、或いは左手のアルペジオで、1/9/3/5/1という音階を使っています。

その他、このアレンジでは下記のようなことが特徴である様に思います。

7th chordはあまり使われておらず、add 9の形になってる

7th の音は多くの場合使われていません。そして、1/9/3/5/1という音の組み合わせがとても多く使われています。ですので多くのコード表記がadd 9になっているわけですね。

4th buildが多用されている

上記の音階を使うので、9/5/1という4th buildがそこここに現れています。

この記事とスコアを知って、9thの使い方の妙を知ることができました。それからは自分なりに発展させて、更に様々な9thの使い方を研究しています。例えばM7の場合にルートを左手で低音で弾き右手で9/3/5/7と弾くとか、9thをピボットとしてupper structure triadを考えるとかです。

そのきっかけになった記事が手元に残っていたので、紹介してみました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?