多摩川とサクラマス

釣り人であれば”サクラマス”という魚の名前くらいは誰でも聞いたことがあるのではないだろうか。僕は渓流釣りをやらないので、渓流魚の違い(ヤマメ、アマゴ、イワナなど)やマスやサケの違いについてもほとんどよく分かっていない。

どうやら川魚の中には海まで下り、また川に戻ってくるという種類の魚が意外と多くいるようだ。サケや鮎なんかもその類。サクラマスというのは、ヤマメが海に下って成長し、大きくなってふるさとの川に戻ってきた個体のことを言うようだ。とても興味深い生態だと思う。もともとの個体数が極めて限られているということもあり、釣り人の中には何年もかけてやっと一匹釣り上げるという人もいるらしい。

そんな幻とも言えるサクラマスが、身近な多摩川に生息しているとしたら?と、ふと思い、最近はネットでちょこちょこ調べている。

サクラマスとは?

サクラマス(桜鱒、O. masou )は、サケ目サケ科に属する魚。ヤマメはサクラマスの河川残留型(陸封型)に対する呼称である。太平洋北西部を中心に分布するが、北から順に、オホーツク海沿岸から朝鮮半島・北日本まで分布する。いくつかの亜種が知られ琵琶湖のビワマス、南日本・西日本のサツキマス(河川残留型:アマゴ)、台湾のタイワンマスがいる。名前は北海道庁によって命名され、産卵期の婚姻色が由来となっていると言う説や桜の開花時期に遡上するからなどがある。 - wikipedia

つまり、渓流魚であるヤマメが海に降って大きくなり、ふるさとの川に戻ってきた個体ということ。そもそもヤマメが海に降るという現象自体がびっくりだけど、アマゴが海に降った個体はサツキマスと呼ばれており、意外と淡水魚が海に降る現象はよく見られるようだ。とは行っても、そもそも海に降る個体数が少ない上、無事に海までたどり着いたとしても、またふるさとの川に戻ってこられる個体は極めて僅かである。特に本州では、降海型の個体数は北海道に比べて少ないようである。水温の影響もあるけど、餌が少ないため、海に降る個体が多いのではないかと考えられている。

他のサケ科魚類と同様冷水域に生息するため、寒冷な北海道や東北などの緯度高い地域では降海型が多いが、中部以南の緯度の低い地域では標高の高い冷水域に陸封される傾向が強くなる。降海後1年で成熟し生まれた川に帰る。海洋での回遊範囲や移動経路は十分に解明されていないが、表面水温8℃から13℃の適水温域を沿岸寄りを群れでオホーツク海付近まで回遊し越夏していると考えられる。

- wikipedia

本州の太平洋側でサクラマスが遡上する主な河川は、北は下北半島(青森県)の大畑川から南は利根川くらいまでと言われている。いずれもある程度大きな河川にしか遡上せず、これは産卵の秋まで河川内に留まっているため、隠れ場所として大きな淵が必要だからと考えられている( 二つの顔をもつ魚サクラマス-川に残る‘山女魚'か海に降る'鱒'か。より)

多摩川の状況

サクラマスが多摩川で獲れた(釣れた)という報告はほとんどない。それには多摩川の抱えるいくつかの問題があるように思う。

多摩川は山梨県の笠取山の水干(みずひ)を水源とし、羽田空港のある河口まで全長およそ138 kmの一級河川である。水干に最初の一滴がしたたり、山に染み込んだ雨水を集めながら、一ノ瀬川として流れていく。その後、柳沢川と合流して丹波川と名前を変え、奥多摩湖に流れる(小河内ダム)。多摩川は小河内ダムから始まるが、その水量の80~90%は羽村取水堰で都民の飲み水として、汲み上げられている。なので、実は僕たちが普段目にしている多摩川の流れの大部分は、小河内ダムの水ではなく、下水処理場で高度に浄化され排出された水となっている。ここに多摩川の問題点が隠れている。

多摩川の問題点

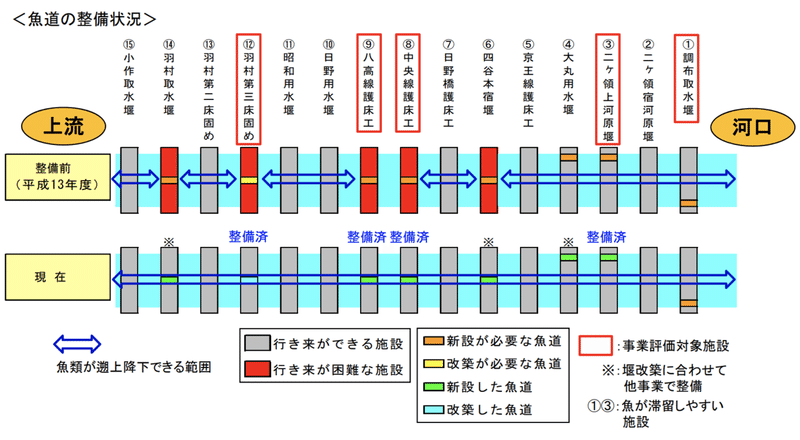

(1)不十分な魚道

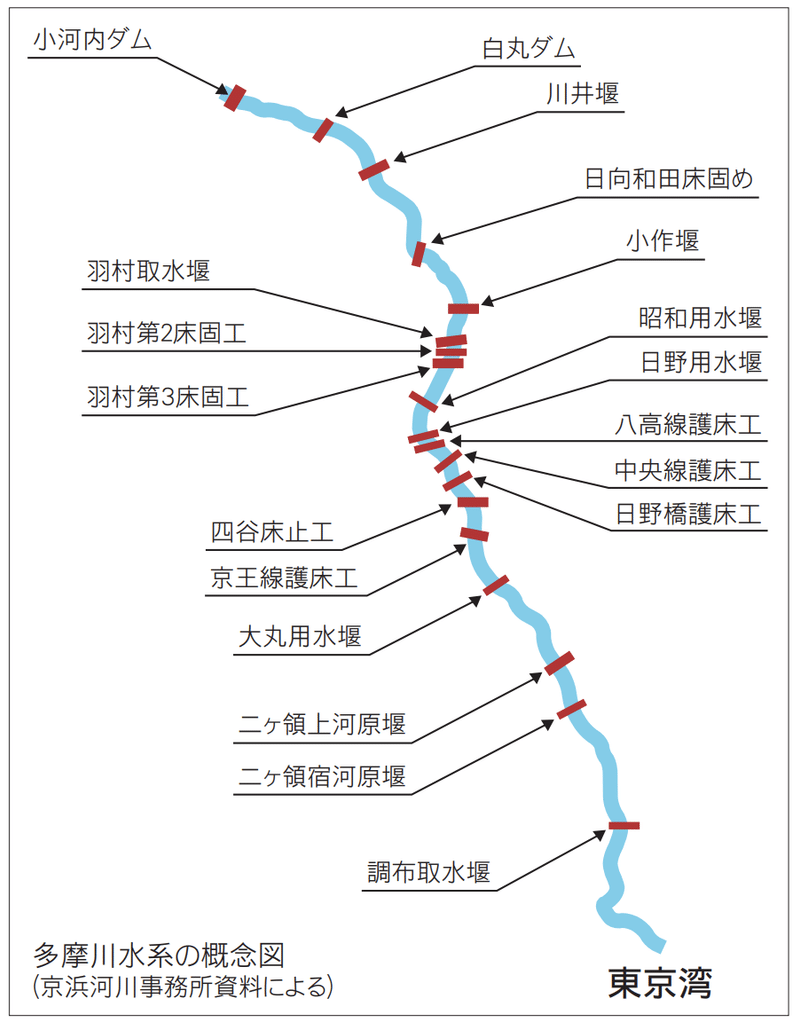

サクラマスはヤマメの降海型で、海で大きくなった後に生まれた川に遡上してくる。一方、多摩川には小河内ダムから河口までにいくつか堰があり、魚道が遡上の障害となっている。

https://ideacon.jp/technology/inet/vol15/vol15_wr01_sojou.pdf

(2)高水温

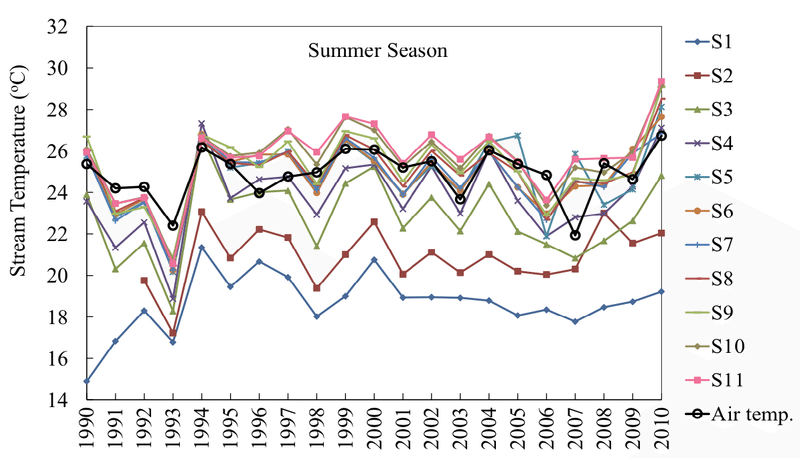

こちらの問題は地球温暖化とも関連しており、多摩川だけの問題ではないかもしれないが、人口密集地域を流れる人為的影響を含め、多摩川では特に影響が大きいと思われる。前述の通り、多摩川の大部分は下水処理場から排泄された処理水である。この処理水の水温は冬では26℃くらいになり、多摩川を温めている。そのため、多摩川中流〜下流の水温は冬でも10℃程度を水位している。

サクラマスの成魚は春ごろから河川に遡上し、産卵期を待つ夏の間、 水深が深く流れの穏やかな「淵」と呼ばれる場所において夏を越すという。これらのことから、河川環境の変化の中でも、水温上昇がサクラマスの生態系に大きな影響を与えることが予想される。

暖かすぎる多摩川に遡ったサクラマスは、秋の産卵まで多摩川の河川内で生き延びることができるのであろうか。または、夏前までに羽村取水堰を越えているのだろうか。ちなみに、サクラマスは25℃以上の水温を嫌うようであり、25℃よりも低い上流に移動する習性を持っている。東京工業大学の研究結果からは、拝島橋がギリギリ25℃以下であり、夏場のサクラマスは拝島橋より上流に移動していると思われる。

(3)外来種の存在

降海するヤマメは、圧倒的にメスが多い。それは、体の小さい個体が狭い生息域では十分の捕食できず、餌を求めて降海するからだと言われている。そのため、より生存環境の厳しい(水温が低くて餌が少ない)北海道ほど、降海する個体が多いと言われている。ちなみに、太平洋側では宮城くらいでは雄と雌の割合が1:1くらいとの調査結果があり、北に行くほど雌の割合が増えるようだ。

これを多摩川の状況に当てはめると、上流から下流に向かって落ちて行く体の小さいヤマメは、種々の捕食者に捕食されてしまうリスクがある。その中で近年問題になっているスモールマウスバスは比較的冷水にも対応できるため、かなり上流域でヤマメを捕食してしまうのではないだろうか。

サクラマスの釣果報告

サクラマスにとって厳しい環境ではありつつも、水質が大きく改善した多摩川には僅かながらサクラマスが生息しているようだ。少し古い資料だけど、国土交通省の資料中には多摩川の重点対象種としてサクラマスの名前が入っている。

また、ネットで”サクラマス 多摩川”と検索すると僅かながら釣果報告がでてくる。釣果結果については、多摩川中流域(二子玉川〜是政橋くらい)で散見されている。いずれも情報の真偽は不明だが、昭和初期には確かにサクラマスは多摩川に生息していたようだ(資料)。

以上を踏まえた考察

以上から、僕なりにサクラマスと多摩川について、考えをまとめてみた。

個人的な結論として、多摩川にサクラマスが遡上している可能性はかなり高いと判断している。その根拠は以下の通り。

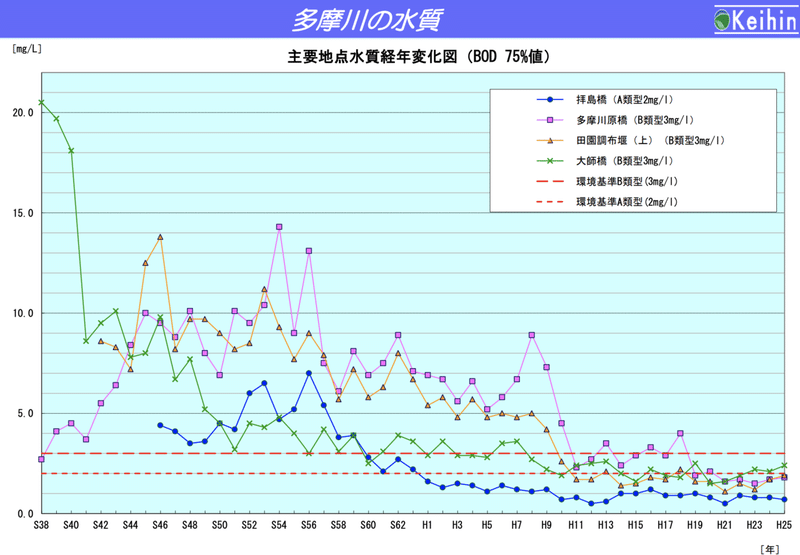

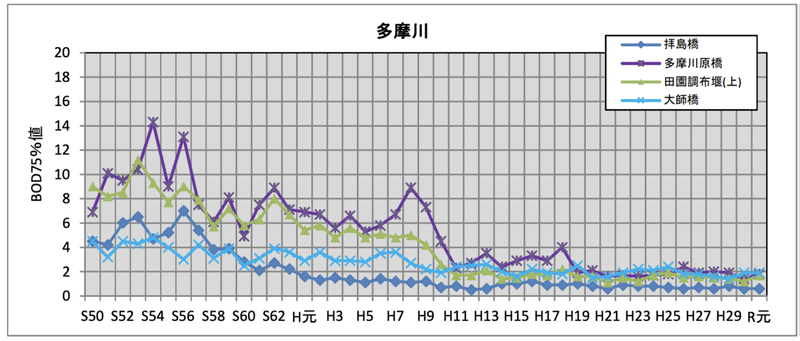

根拠1:水質の改善

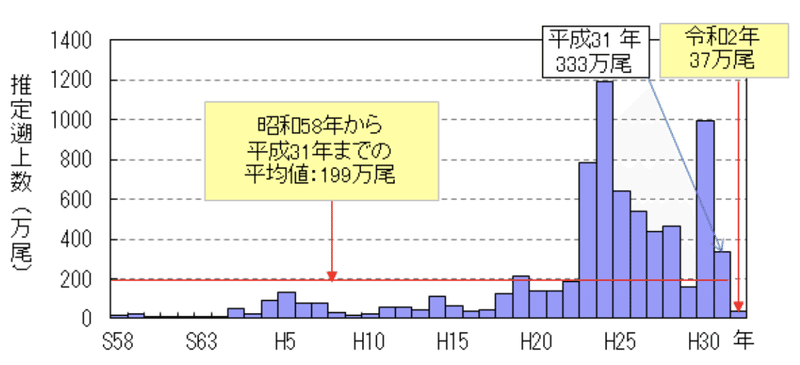

2020年の稚鮎の遡上数は、過去10年の中で最低であった。

とは言え、全体の傾向としては増加傾向である。昨年の遡上数が大きく減少した理由は不明だが、台風19号や護岸工事の影響ではないかと言われている。

川崎漁協総代の山崎充哲さんは、遡上が激減した理由について、「前代未聞の少なさだが、遡上の増減は、前年の産卵数によって決まる。アユは水の濁りを嫌う。産卵前に直撃した台風19号による川の増水・濁流で産卵場が減ったことに加え、護岸工事が続いた影響から、川の濁りが続いて産卵が少なかったのでは」と推測する。多摩川に大きな爪痕を残した大型台風は、川の状況に左右されるアユの産卵にも影響した。

-調布経済新聞

昨年の稚鮎の遡上数現象は一過性のものと考えられ、今後も多くの稚鮎が遡上してくるのではないだろうか。いずれにしても、多摩川の水質が大きく改善したことには間違いないと言える。もともと多摩川にはサクラマスが生息したが、水質悪化と共に姿を消したということは、水質が改善すれば戻ってくる可能性は高まると思われる。

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000627905.pdf

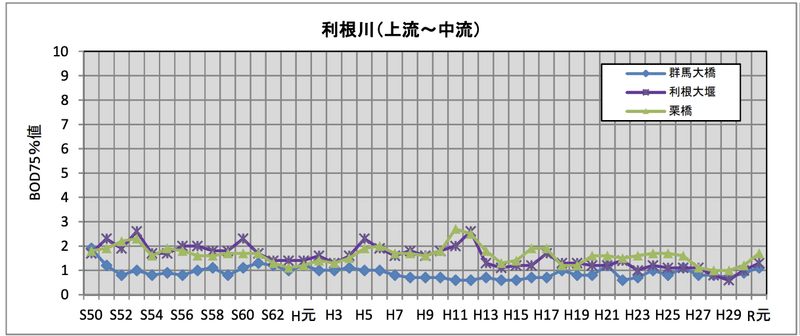

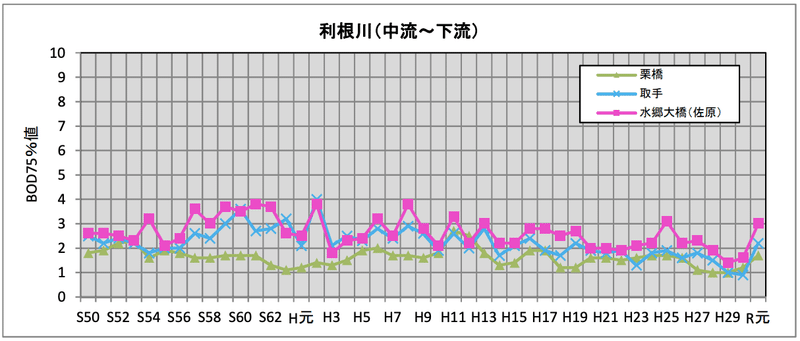

ちなみに、関東で比較的サクラマスの釣果報告のある利根川と比較しても、水質は遜色がない(国土交通省HPより)。

根拠2:魚道の整備

まだまだ十分ではないと言うものの、魚道は昔に比べてかなり整備されている。H30年時点で、理論上は河口から小河内ダムまで魚が遡上できるようにはなっているが、まだまだ新設が必要な状況であるようだ(国土交通省資料より)。具体的には、調布取水堰には新設の必要な魚道がある。

サクラマス釣りをしてみようと思う

通常サクラマスが遡上するのは3月〜4月と言われているが、冬季水温の高い多摩川ではもっと早い時期に遡上していると考えられる。水温の目安としては、11℃〜12℃くらいが適水温のようであり、多摩川では2月くらいから遡上しているのではないかと想像した(サクラマス成魚の遡上期における適水温域は5.5〜20℃であることが知られている)。ちなみに、1月現在の水温は概ね10℃くらいである。

サクラマスは水深の深い流心付近の底の方にいると言われている。多摩川は全体的に水深が浅く、水深のある場所は限られている。また、調布取水堰のようなポイントでは一時的にサクラマスが滞留する可能性もある。このようなポイントであれば、もしかしたらサクラマスと出会えるのではないだろうか。

遡上中のサクラマスは餌を食べないと言われている。学術的にこの情報はある程度確かめられている。それでもルアーで釣れるのは、反射的に反応しているのか、川には生息していない(海で食べていた)ものに対して採餌行動を取っているのではないかと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?