【吃音】普段はどもるのに、病院や相談室ではどもらない?!

「息子は普段は吃音が結構出るのに、病院や相談室ではなぜか吃音が出なくて『大丈夫でしょう』『悩みすぎですよ』『様子をみましょう』と言われて、相談は1回で終わり。吃音が出るときは出るし、どうしたらよいか悩んでいます」

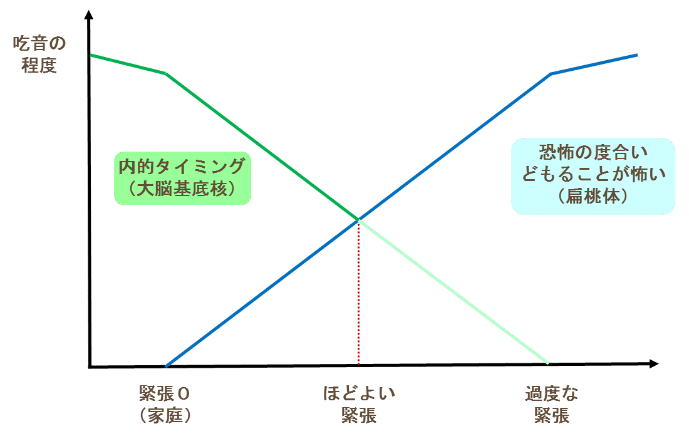

吃音の相談でしばしば経験するのが、家庭・学校・職場などの場では吃音が多くみられるのに、病院や相談室での初回面接時には吃音がみられないという例です。これは吃音の特徴のひとつです。一般的には緊張状態が高いときに吃音がみられると思われがちですが、全く緊張しない家庭でも吃音がみられる方が多くいます(ここでいう『緊張』とは、精神的緊張だけでなく、身体的緊張も含まれます)。その要因としては、発話(特に身体的緊張)を全くコントロールしなくなるからです。一方、図にある『ほどよい緊張』の場合には、無意識下だとしてもほどよい緊張状態にコントロールされた発話になることで、流暢な発話になりやすいのです。これは、小児でも成人でも同じことが言えます。

就学前の男児の例をご紹介します。この男児は、初回面接時には(会話でも遊び場面でも)吃音が全くみられませんでした。家庭では吃音が多くみられることを問診で伺ったので、病院や言語聴覚士に慣れてきたら家庭に近い状態の吃音がみられてくる可能性があることをお伝えし、2回目の予約を取りました。医師にも同様の報告をしました。2回目の来院では言語聴覚士にもだいぶ慣れ、予想通り家庭に近い吃音の状態がみられてきました。約1年半かけて症状や困り感が大きく軽減した後、相談の上、終了となりました。終了後も症状や困り感が悪化したというご報告は今のところありません。病院や相談室では吃音がみられない方がいることを知っていたからこそ、適切な対応ができたと感じた例です。

このような特徴があることを知った上で、初回面接では吃音が出ていないとしても通院を継続しながら、実際に困っている場面や状態に対してアドバイスや指導をしていくことが大切だと思います。また、病院では、医師の診察をしてから言語聴覚士のリハビリを行う流れになっています。そのため、医師や医療事務などの関係職種にもこの特徴を理解していただく必要があります。関係職種に理解してもらうように努力するとともに、“アドバイスをもらえず、指導もしてもらえないまま、帰されてしまった”という状況をなくしていくことが大切だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?