赤道を横切る:第14章 シンガポール

10月18日、航海中、晴天和風なれどもウネリありローリングす。それはあたかもモンスーンが西南風と西北風の交錯する時期で逆風となったからであった。

10月19日、航海中、昨日同様、夕刻より稍々【やや】平穏となる。両日とも読書に暮らす。気温81~2度、一向南洋気分とならず涼しい涼しいと言い続ける。三度三度の食事が単調で格別の話題もなく、余興係も一向活動してくれぬ。船はシャム国境を過ぎて英領馬来【マレイ】にさしかかる。

10月20日、午前9時40分新嘉坡【シンガポール】海峡ホースパー灯台を距離12カイリに望み海峡に向け転針、ビンタン島を左舷に見る。このビンタン島は高雄のアルミ会社に送る原料ボーキサイトの原産地で、シンガポールと一衣帯水の地にありながら蘭領となっている。

海上きわめて静穏、ビンタン島は低く長くどこまでも続く。午後1時15分シンガポール港外着、水先人乗船、右舷にシンガポールの市街を遠望しながら入港、徐行を続けて西へ西へと奥深く進み、午後1時50分ほとんど最終のバース52号桟橋に繋留、バンコク、シンガポール間航程843カイリ、平均速力11.67ノットであった。

当初予定は正午までに入港し、午後市中見物を済ませるはずであったが、逆風と潮流の関係で稍々延着となったのはやむを得ぬ。それにスマトラのパレンバンは遡航56カイリ、出入の時間も潮流関係のため甚だしく制限され、碇泊時間きわめて僅少となるなど彼是と都合上パレンバン寄港を見合わせ、シンガポールに三日間滞在という事に変更されることになった。何分爪哇【ジャワ】におぇる行程は確定的であってこれを全部変更せしむる訳にはいかず、パレンバンは河口近く航海して満足するほかない。それよりシンガポールで海峡植民地を充分視察するに若かずということになった次第である。

ここにおいて当日は昼間夜間を通じて全部自由行動を宣告する。イヤ宣告するまでもない。挺身隊はすでに勇躍上陸している。団長たる悲哀、中々簡単に単独潜行は許されぬ。まず出迎えの総領事郡司喜一氏ほか、三井、三菱、商船、郵船、台銀、華銀の各支店長をはじめ日本人会の人々に面接儀礼の交換をなし、明日以降における一行のプログラムにつき打ち合わせを行う等に約3時間を費やし、上森商船子の案内でようやく桟橋に一歩をしるしたのは午後5時であった。

この地における旧知は池田華銀店長、金田台銀店長、上森商船店長、井上南倉店長などで、且ては大正2年の暮れ回遊の地でもあり、何となく懐かしさと心やすさで気も晴々と車上の人となったが、我らの碇泊している箇所はブラニ島に挟まれた新港の一部西端で、吾人の記憶にあるタンジョンバーカー埠頭までは相当の距離がある。なるほど考えてみるとその頃築港工事らしいものを見た。それがこのあたりであったのか、御手のものの上家や倉庫が幾列となく並んでいるが一向記憶を呼び起こす場所に出て来ぬ。

やがて小橋を渡るとラッフルス銅像が見える。エスプラネードの広場が現れる。これだこれだと安心する。この広場を北に進んだ海岸沿いに磧田館と称する旅館があった。そこにはその頃14~5歳の可愛い娘さんがいたなど、常緑の並木道を進みながら追憶にふける。

ラッフルスプレースに台銀華銀を訪問する。為替係の森さんが団員寄託の両替金を前にしてつまらなさそうな顔付をしておられる。事実、両替周旋は団としての好意であるが当然主催者側の労務に属すべきものを団員の一部が援助している形である。いかに自治訓練とは言いながらその局に当たるものこそ堪えがたき負担であらねばならぬ。それを承知で団長としては「皆が待っておりますよ」と声をかける。そのつらさも買ってもらわなければならぬ。

次に三井物産に松本支店長を訪ね、最後に上森氏大班たる大阪商船楼上に至る。井上氏等先着の人々と会同、相伴うて商船社宅に行き令夫人の心からなるご歓待を蒙り、真水の風呂に飛び込んでゆったりと足腰を伸ばしえたことは何よりの仕合せであった。20日間狭隘なバスで苦しんだ我々としてはこれ以上のご馳走はない。

この夜は当地諸会社幹部から我々一部の者どもが招待されているので、時刻を見計らいタンジョンカトンの玉川に案内される。カトン方面には飛行場もでき、住宅地域も拡張され、その昔椰子しげる淋しげな海岸と思っていたほとり今は立派な市街となっているに驚いた。玉川は誰かの住宅跡を借り入れて経営しているのであろう。庭園が広いのと海岸に突出して建てられた日本風の建物が特色である。牡蠣船めいた格好ではあるが畳座敷に座られるのは嬉しい。

主人側はこの地有力なる実業家の歴々で御客側はそれぞれ取引もしくは紹介関係に基づくもに、一行中でも相当の顔ぶれである。大野塩糖子と池田華銀子のみはゴルフ帰りで延着される。この池田華銀は淡水において手ほどきを受け、シンガポールでは住宅内に稽古場まで設けて練習に熱中した結果、飛躍的の上達を遂げ、一再ならず優勝杯を獲得したほどの猛者でバンコク出帆後の鳳山丸気付我輩と大野氏宛で「三巻大野両先輩に対しゴルフをエキスペクト」する旨打電してきた。我輩は団務多忙の故をもって拝辞し、大野子だけエキスペクトされ振りを示しに行ったものである。

玉川には力丸、静子、春駒、金太郎の諸裙【しょくん】ほかに、酌婦豆子嬢などが参加して一行を喜ばした。地元諸兄から色々と御話を承って大いに啓発するところあり、中にはノートを取り出して一々談話を筆記する者もある。

我輩は常に高所大所から達観する流儀だからあまり数字の末に捕らわれぬことを心掛けている。自然我輩の紀行文は紛然雑然として調査報告の体をなさぬ。ある人は遊蕩文学とまで極言している。

この席での歓談中ただ一つ耳に残ったのは、各邦人が口をそろえて石川海軍中佐の放言には困ったと言う。それは爪哇【ジャワ】からシンガポールへの船中であったか、蘭人か英人か相手は分からぬが、同中佐が励声一番「日本は何時にでも一撃粉砕の用意あり」と呼号したことが問題となり、日本の侵略主義を露骨に物語るものとして神経を尖らしたと言うのである。同中佐の真意は恐らく我が南洋における生命線を侵すものあらば日本は自衛上守るべきを守らざるべからずという趣旨であったであろう。しかし、そうでなくても恐怖に怯えているところに軍人が卓を叩いて気炎を揚げる事だけは遠慮してもらいたいと思った。それだから不言実行論も出てくるのである。

程経て金田台銀店長の案内で同じカトンの喜楽に行く。実はその喜楽の女将お伝女史とは24年前相識の間柄、ぜひ面会したかったのである。女史も我輩の来遊を聞いて本船に出迎えに出たものかどうか切りに思い煩っていたとのことであった。

話は四半世紀前に遡る。その頃はマレイステレツに近く相当に門戸を張っていたが、財政の力は余り豊かではなかったらしく、同家秘蔵の肉筆画を売りに出していた。偶然行き合わした我輩が是非にと懇望して割合廉価で手に入れた。その後女史の身の上にも浮沈あり、何分山気(やまけ)と侠気(きょうき)と半々といった女丈夫だけに困る時にはトコトンまで困るが、調子の良い時には馬鹿に調子が良い。この頃はゴム園なども活気づいて何れかと言えば喜楽の境遇らしい。

電話によって承知しておった老女史はイソイソとして出迎えてくれたが、当年恐らく30代であった気丈の女将も寄る年に目皺も深く、久方ぶりの面会に挨拶さえ後や先、只ウロウロと他愛もない。その頃は斗酒なお辞せずで御客を煙に巻き盛んに気炎を揚げていたが、我輩も負けてはおらず今日以上太平楽を並べ立てて面白可笑しく遊んだ時代だ。伝公たちまち共鳴におよび「貴君は愉快な人だ。これあげる」と投げ出したのは、幾千の椰子の実の中から時折出てくるという椰子の精、陸上の真珠と外人は呼んでいる珍品、卵黄色茄子形の小粒で光沢ありクルクル回せば妙な斑紋が浮かぶ、事実商品となるだけ多くは出来ぬ南洋の至宝であった。さればこそ前掲浮世画も女史の生家に伝わる家宝でありながら「断然他人の手に渡さぬ」条件で彼女も譲渡し我輩も乞い受けた。その後喜楽復興に際し幾度かその家宝手離しを後悔したと聞いたが、今回図らず再会するにおよび一言もその事に触れずいささかも未練らしい愚痴を洩らさなかったのは流石である。

その夜はまったく2~30年若返った気持ちで、痛飲淋漓【つういんりんり:飲み過ぎて酒が滴り落ちること】、午後零時半ようやく帰船、同一時就寝したが、近所合壁外泊者多く、一人だけ空巣に帰ったような気持であった。

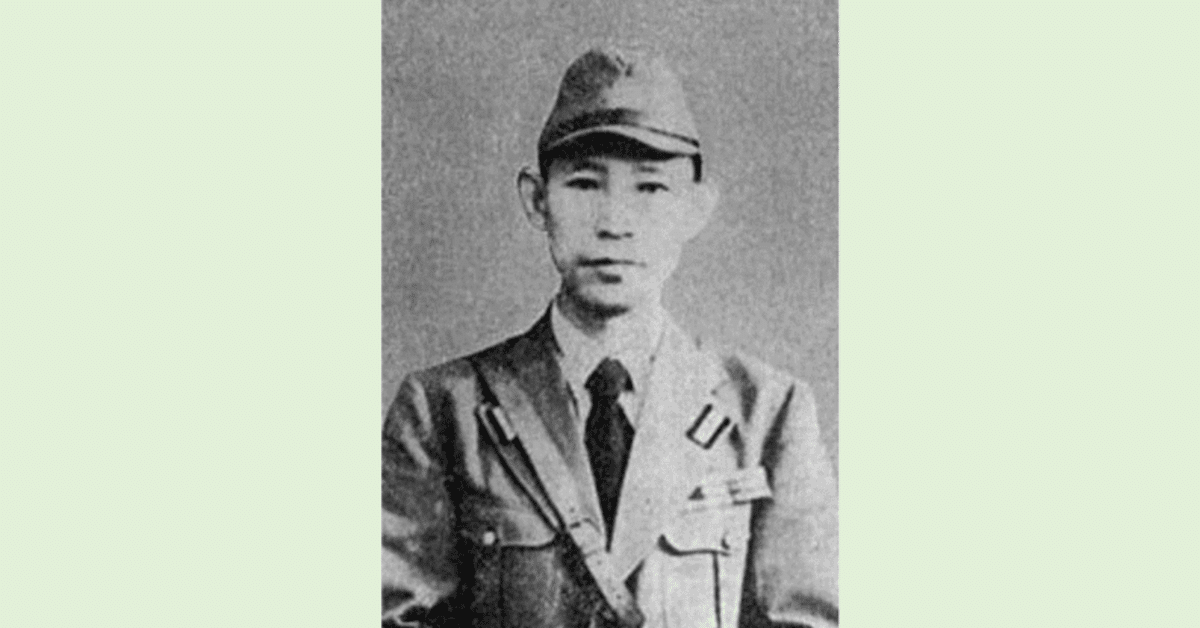

シンガポールで歓待を受け三巻俊夫の筆も快活でとどまるところを知らない。そこに、一瞬暗い影がさす。「石川海軍中佐の放言……」という箇所だ。石川海軍中佐とは、石川信吾のこと(写真上)。この写真を見る限り、細面でやや気の弱そうなサラリーマンの印象だが、実はさにあらず。ここに日本が破滅的な先の大戦へと突き進んでゆく一因が隠されている気がするので少し詳しく書く。

石川信吾は海軍兵学校(42期)から海軍大学校(甲種25期)に進んだ海軍軍人。兵学校の卒業席次は117名中45番だから、決してエリートとは言えない。ハンモック番号がすべてを決めると言われた海軍の人事システムの中でなぜ彼がのし上がれたのか、まずそこに謎がある。

1931年(昭和6年)、軍令部参謀(第2班第3課)在任時に、ペンネームを使って対米戦争、満蒙占領を強く主張する『日本之危機』を出版する。海軍士官が著書を出版する際に必要だった海軍大臣の許可はとっていなかったと言われるが、なぜか「お咎め」なしで済んでいる。

さらに1933年(昭和8年)には、対米強硬策の意見書『次期軍縮対策私見』を海軍上層部に提出し、超大型戦艦建造を提言する。後日「戦艦大和は自分が作った」と自慢していたそうだ。

この参謀時代に、内閣書記官長の森恪に直談判し海軍予算3000万円を獲得してきた話は有名だ。たかがと言ったら失礼だが、一参謀の分際である。明らかに越権行為だが、結果オーライとして海軍内で黙認されてしまう。

1935年(昭和10年)にはヨーロッパ等へ視察旅行を行い、ナチス・ドイツの伸張に感銘を受けて翌年に帰国。『赤道を横切る』に登場するのはおそらくこの頃のことだろう。その後、二・二六事件に絡んで、石川は「政治的に徒党を為し逸脱の行動多し」と危険視されるが、またもや海軍内部にかばう人がいて、結局お目こぼしとなる。それに意を強くしたのか、頻繁に陸軍将校や政財界人たちと交流し、海軍きっての「政治軍人」と言われるまでにのし上がって行くのである。

1940年(昭和15年)には軍務局第二課長となり、南洋進出、太平洋戦争準備へと突き進む。開戦後、日本がまだ勝ち続けていた頃には酒席で「この戦争は俺が始めさせたようなものだ」と豪語していた。

海軍内部での彼のあだ名は「不規弾」。味方の艦船を沈没させかねない、どこに飛んでいくか分からない危険な砲弾のこと。海軍関係者もよく分かっていたのだ。そして、このような危険人物のことを、シンガポールにいる三井、三菱、商船、台銀などの支店長クラスはきちんと認識して、眉をひそめていたのだ。それでも、このような人物を排除することができず、かえって助長してしまったところに、日本のエリート集団の根本的な欠陥があったと言えるのではないだろうか。あらためて、日本人には、自浄作用など期待できないのだと自戒をこめて思う。

日米開戦といえば、山本五十六の発言や行動ばかりが小説や映画に登場するが、腐る時には上から下まですべて腐っているのだ。すでに「新しい戦前」が始まっている21世紀の日本の現状を見つつ、その念を強くする。

本書は著作権フリーだが、複写転載される場合には、ご一報いただければ幸いです。今となっては「不適当」とされる表現も出てくるが、時代考証のため原著の表現を尊重していることをご理解いただきたい。