<イブ・サンローランと私の師匠>偉人の生きざまと時代から学ぶ、ファッション温故知新 VOL.3

私の師匠は変な人

私がスタイリストとしてアシスタントについた師匠は、ちょっと変わった人でした。

エキセントリック、という言葉が彼女ほどぴったりはまる人に私は身近で出逢ったことがありません。

・若い頃は坊主頭だった人(女性です)

・アシスタント(私の姉弟子)と、夜中に取っ組み合いのケンカをした人

・フォトグラファーになりたくてパリに渡ったけど、その地でスタイリストという仕事を知ってその道で行くと決めた人

・パリにいるころサンローランが大好きになった人

・日本に帰国して、当時日本でファッションショーの多くを制作していた会社に、スタイリストとして入社し、日本のファッションショー黎明期に数々のショーのスタイリングを手掛けた人

・ある時、サンローラン本人も来日して日本でショーが行われた時、彼女が在籍していた制作会社ではない、新進気鋭のディレクターがその仕事を受注したと聞き、在籍していた会社を辞めて、そのショーを請け負ったディレクターに、「サンローランのショーをやるならスタイリストは自分しかいない」と直談判しにいった人

そんな人です。

そんな師匠に付いていた4年半は、苦しさと喜びと興奮が入り混じった、なんとも形容のしがたい私の人生のエポックでした。

でも、ほとんど過酷なむちゃぶりが続いても、何徹かわからないほどヘロヘロになろうとも、絶対に手放せなかった「いつか必ず、独立する」という信念に支えられて乗り切ったのだと、当時は思っていました。

今は、そうは思っていません。

4年半の全ての経験が私の宝物で、そのどれもが、さらには独立した後の私のスタイリストとしてのキャリアに至るまで、師匠なくしては決して得られなかったものだと、師匠にもこのご縁を結んでくれたかたにも心から感謝しています。

でも、当時は若気の至りだったんですよね。

感謝を示すこともなく、むしろ失礼なやめ方をしたなと今では反省100%。それでもその後も変わらず気にかけてくれた師匠は本当に愛と情熱の人です。

そんな師匠とのエピソードの中でも、1980年代の半ばごろのパリコレでサンローランの現場に入ったことが強烈な思い出として残っています。

はじめてのパリコレ「その服では連れて行けない」

パリに初めて連れて行ってもらった時でした。

まずは行く前に、

「あなたのその服装じゃパリコレに連れて行けない」と一言グサリ。

いつも、「そんな青い顔で仕事にくるな」とか言われていましたし、このくらいの発言は日常でした。

アシスタントは、服を新調する余裕なんてないので、姉弟子から買ったばかりのジャケットを拝借し、その前の年のパリ出張で師匠がお土産に買ってきてくれた、エルメスのスカーフを持って、緊張でドキドキしながら旅立ちました。

これは珍道中!憧れのパリコレ、イブ・サンローランのショーで。

そして憧れのパリコレ、帝王イブ・サンローランのオートクチュールのショーの現場へ。

その時のパリでの仕事の様子は、アコガレニスト®のブログに書きました。

一部、引用します。

“アシスタントとしてパリコレに連れて行ってもらった私の仕事は、一体残らず全てのルックを、そのスタイリングがちゃんとわかるように写真におさめることでした。

プロの取材カメラマンたちと重なり合うようにランウェイにへばりつき、ひたすら写真を撮りまくる。

そしてなんとその時使っていたカメラは、あの「写ルンです」でした。“

これは、私のアシスタント時代のもっとも笑えるエピソードだと思います。一時期全く姿を消していたカメラ付きフィルムですが、最近復活していますね。その先駆けだったのが「写ルンです」でした。

“そして、ランウェイに全てのルックが出尽くして、フィナーレで帝王ムッシュ・サンローランが出てくる。いつものように少しはにかんだような表情でありながらも威風堂々のオーラをまとってランウェイを歩いてくるムッシュ・サンローラン。

そして海外のコレクションでは、フィナーレでデザイナーがランウェイに出てきて挨拶をすると、裏に戻るデザイナーについて取材陣も一緒にバックステージになだれ込みます。

私もその波に乗って一緒にランウェイによじ登り、バックステージへとなだれ込みました。

帽子や手袋やアクセサリーなどの小物をじっくりと間近で写真に収めるためです。

すぐ横ではショーを終えた直後のムッシュ・サンローランが記者の皆さんに囲まれてとてもにこやかに取材に応じている。

どうしてもそちらに気を取られつつも、ひとつひとつの小物を「写ルンです」で撮っていきました。“

この「ファッション温故知新」ブログシリーズではVol.1 ココ・シャネル、Vol.2 クリスチャン・ディオールについて書きましたが、お二人とも私が仕事をするようになった時代には既にこの世を去られた後だったので、私にとって、伝記の人でない、現役で動いているラグジュアリーブランドのデザイナーにお会いしたのはムッシュ・イブ・サンローランが初めてでした。

イブ・サンローランとその時代の’必要’

ここで、サンローランについて少しお話したいと思います。

サンローランは、若くして彗星のごとくあらわれ、フランス中の期待を背負って、故クリスチャンディオールのブランドの後を継いだ天才でした。

同年代には、後にシャネルを継いで不動のブランドへと復活させた、カールラガーフェルドがいます。サンローランより少し時期を遅くして、やはりパリコレの帝王と呼ばれていました。

このお二人ともが既に不帰の客になられていることを思うと、時代の無常を感じざるを得ませんね。

まったく異なる個性を持つこのふたりの天才を比べてみるのもまたとても面白いので、カールラガーフェルド氏のショーをお手伝いさせていただいた時のエピソードと共にまた、機会を改めて書くことにします。

クリエーションが大きく花開く時はその「時代」の「必要」が必ずその背後にあるのですが、サンローランもまた、1960年代という、強烈に時代が変わっていく時に、その時代の「必要」を見事にキャッチしたひとりでした。

フランスで中間層が大きく増え、貴族ではない一般の庶民の子息が高い学歴を持つようになり、文化を醸す潮流の源泉が貴族から庶民へと移り変わっていく時期、学生という身分の若者たちが大きな層として新しい文化の発信源となり得た初めての時代。

モードの世界の門戸を庶民にも開いた。

これがサンローランの生涯での一番大きな役割だったのでしょう。

オートクチュールとして発展してきたモード界で、クチュリエで初めてプレタ・ポルテの店を出店したのがムッシュ・イブ・サンローランであったことはファッション通なら誰もが知るエピソードでしょう。

イブ・サンローラン・リブゴーシュの意味

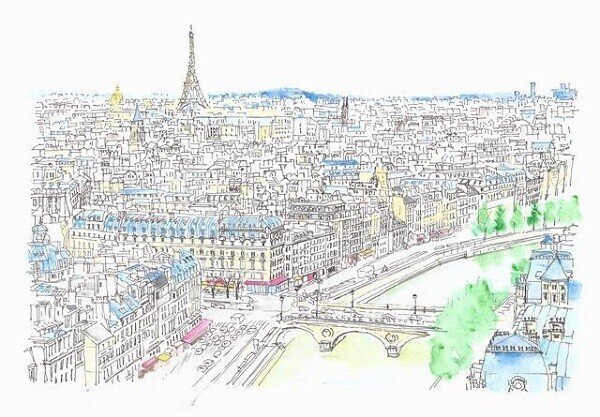

そして当時のブランド名に、「イブ・サンローラン・リブゴーシュ」と名付け、左岸の学生街に出店したことからも明らかに、モードを庶民に開く意図でプレタのブランドを作ったことがうかがえます。

「リブゴーシュ」というのはセーヌ川の南側、左岸の意味で、当時のパリはセーヌ川をはさんで北側が高級なエリア、南側が庶民のエリアとはっきり分かれていて、クチュリエのアトリエは全て北側にあったのです。

ムッシュがデザインしていた当時のサンローランは、意匠性の高いオブジェのような服をデザインするのではなく、アートやアイコンとなっているユニフォームをデザインに落とし込み、エレガントだけれどアクティブで着やすい服を作るのがアイデンティティでした。

ここで、またサンローランラブだった師匠のエピソードがあります。

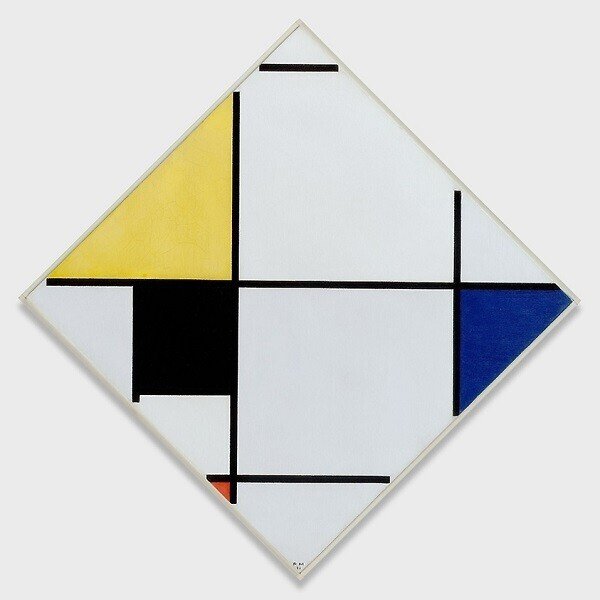

サンローランの地位を不動のものにしたアイコニックなコレクションに、モンドリアンルック、スモーキング(タキシード)ルック、サファリルックなどがあり、それは2002年にムッシュご本人が引退するまで何度となく繰り返されたモチーフでした。

師匠がクライアントと衝突!?

1980年代の初めごろだと思いますが、ある時、日本で行うサンローランのショーのスタイリングで、わが師匠はクライアントである、サンローランの日本のサプライヤーと意見が対立しました。

その時のコレクションはモンドリアンルック。

言わずと知れたモンドリアンのアートを大胆に服にプリントしたシンプルなラインのものでしたが、そのシンプルさゆえ、クライアントは同じコレクションにあったブローチか何かアクセサリーをつけてはどうかとわが師匠に提言しました。

スタイリストの仕事はスタイリングを作ることですが、やはりクライアントの意向は時に大きな力を持つものです。

でも、その時の師匠は、パリコレではノーアクセサリーで紹介されていたことを理由にその提言を断りました。

「ムッシュが表現しているのは、モンドリアンのアートなんです。完成されたアートの上に何かを書き足す人はいませんよね。このアクセサリーは蛇足だと思います。」

そんなやり取りをしたそうで、さすがなのはこの件のあった後に、このクライアントからの信頼が確固たるものになり、前述の来日ショーでのエピソードへと繋がっていくのでした。

サファリルックとアイドル衣裳

私自身は、サンローランのコレクションではサファリルックが大好きでした。アフリカの大地を思わせる乾いた砂のようなさらりとしたシルクシフォンをなびかせて、サファリジャケットと組むスタイリングには今も心惹かれます。

師匠と出会う前にちょろちょろとスタイリストの真似事のようなことをしていたのですが、1982年組のアイドルの歌番組で、当時流行った「アフリカ」という曲を歌うアイドルの衣裳を担当した時に、このサファリルックをモチーフにスタイリングをした思い出があります。

本格的なモードの世界に入る前なので、今思えば、子供のお遊びのようなスタイリングではあったのですが、アイドルの衣裳だったのでそれはそれで可愛いと好評でした。

その後に、アイドルの衣裳の世界に進むか、師匠のアシスタントに入ってモードの世界に進むかの分岐点が訪れ、私は後者を選択して今があります。

ご縁というのは、本当に不思議なものですね。

そんなこんなで、エキセントリックで情熱を隠すことを一切しない師匠に付いて補佐を務めるうち、私は冷静さを身につけました。(笑)

結構いいコンビだったのではないかと、今になると思いますが、前述のように、若気の至りの失礼さ、傲慢さでろくに感謝もしないまま勝手に飛び出し独立をした私でした。

師匠の背中、叶えた私の夢、そして感謝

その後、今に至るまで私はずーっとファッションショーの世界で生きてきましたが、年齢と共にいただくお仕事のブランドも変わっていきました。

そしてモードの世界を深く知るにつれ、私は個人的にはDiorが大好きになっていきました。

師匠が、大好きなサンローランのオートクチュールの仕事を、会社を辞めてまで「わたししかいない」と取りに行ったような、そんな大胆な真似は私にはちょっとできないけれど、

でも、私もいつか、Diorのオートクチュールの仕事ができたらいいなと夢に描きながら、それはそれはたくさんのブランドのお仕事をさせていただいてきて、

そんな私の夢がかなったのは、2017年、GINZAシックスのこけら落としイベントとしてChristian Dior オートクチュールが来日した時でした。

Diorについては前の記事に書きました。

https://note.com/hiromiosada/n/n2320974516b3

感無量。

その一言しかなかった。その一日だけではなく、準備から本番までずーと私は幸せでした。

その場所に私を導いてくれたのは、それまで関わってくれた全ての人とのご縁ですが、とりわけこの師匠とのご縁がなければモードの神髄に触れることも、一流のブランドのお仕事に関わることもなかったかもしれません。

すべては ”おかげさま”

半ば出奔のような形で独立し、それでも温かく送り出してくれた師匠への、最大級の感謝を、30年以上たった今、全くもって今さらではありますが、心を込めて捧げたいと思います。

20世紀のモードを作ったムッシュ・イブ・サンローランへのオマージュと共に。

******************

☆一生もののツール、幸せになるファッションのオンライン講座を開講中。

詳しくはこちらからご覧ください。

******************

☆ご希望の方に、日々のファッションのヒントになるメールマガジン、

長田広美「装う*花を愛でるように」をお届けします。

公開の場ではお話しできないパリコレや撮影現場の裏話も時々出てきます。

ご登録はこちらからお願いします。

******************

☆オンラインサロン「黄金習慣セレブリティ」にて、月に一度ライブ講座を開催させていただいています。ご興味のある方は、

こちらをご覧ください。

******************

☆スタイリスト長田広美 公式サイト

http://estylec.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?