ウズベキスタンのカード織り(1)

ちょっと体調くずしたり、仕事が立て込んだりして、久しぶりの投稿となりました。今回はカード織り(沼)です。

一般的にカード織りとは

カード織りは木や骨、革や紙などで作られたカードの穴に経糸を通して、綜絖の役割をするカードを回してできた開口に緯糸を通して丈夫な紐状織物を作る技法です。

カード織りの歴史と研究

カード織りの歴史は紀元前に遡り、東南アジア、中国、ロシア、中央アジア、西アジア、北アフリカ、ヨーロッパとユーラシア大陸の広い地域で作られてきたようです。

19世紀末にドイツのマルガレッテ・レーマン=フィルヘスによるカード織りについての総合的な研究が発表され始め、以来、染織品の一分野としてカード織りが認識されるようになりました。

近年は、日本でもウズベキスタンのカード織りについての言及が散見できるようになり、ひろいのぶこ氏は「ウズベキスタンの紐から」で現地の紐について言及され(『旅する布』pp.80-83、美学出版、2017年(2013年再録)) 、鳥丸知子氏は「中国におけるカード織りの展開」のなかで2010年の調査内容を報告されています(名古屋市立大学大学院 芸術工学研究科編『芸術工学への誘い』vol.20、pp.51-57、名古屋市立大学、2015年) 。

カードの素材

カードは、木製あるいは骨製、革製等が主流だったようですが、現代では紙製、プラスチック製のカードも普及しています。

意外な素材としては、南アジア、ヒマラヤのブータン王国では使用済みのレントゲンフィルムを再利用したカード(時には骨が写ったカードも見ることができる)が普及していましたが、近年、レントゲンはデジタル画像で撮影され、フィルム自体が入手難になってきたことから、フィルム製のカードはもはや貴重品なんだそうです。

※ブータンのフィルム製カードは、中央アジアではないけれど、スピンオフ回を設けます。お楽しみに。

カードの穴の数と経糸本数

カードに開けられる穴の数は、もっともよく使われるのは4つではないかと思いますが、2つ、3つ、4つ、6つ、8つ…とバリエーションがあり、長方形や三角形、正方形や多角形とカードの形状もさまざま。地域や民族によってカードの形態や穴の数、織りの技法も多種多様です。

さて、カードに開けた穴の数はたいていの場合、経糸の本数となります(ただし、経糸を通さない穴を残す技法も)。

英語ではcard weavingあるいはtablet weavingと呼ばれます。

ウズベク語やタジク語ではチュラーズと呼ばれます。

後述するように、現代のウズベキスタンではカードの穴の数は2つ、経糸1本をそれぞれの穴に通してカード織りが行われています。

ウズベキスタンの2つ穴カード織り

現地調査

2018年8月ウズベキスタンで、紐状織物チュラーズ制作の現場を拝見してきました。この紐状織物はサマルカンド近郊のウルグート、さらにウルグート近郊の村々で盛んに作られています。

なお、ウルグートは、刺繍布スザニのバザールが開かれているとガイドブックや旅行者間で有名な街であり、バザールの最奥にある通りにはスザニなどの手工芸品の店が並んでいて、周辺地域からスザニが集まっているとか。私が行った時は閑散期だったのかもしれません。バザール自体はスザニ専門ではなく、他の街にもある食品から衣服、雑貨などさまざまな生活用品の店が集まっています。8月の最中でしたので、マローズナエ(ロシア語でアイスクリーム)売りが回ってきていました。

内職としてのカード織り

で、いろいろあって、厚かましくもカード織りをしているという方の自宅兼工房を訪問させていただいたのです。その方は30年以上にわたって紐状織物を織り続けていると仰っていました。

彼女の場合、ウルグート・バザールに繋がる仲買人が注文してきます。デザインは実際の紐状織物ではなく、伝統的な経絣の織物などの写真が示され、織り手はそのイメージをカード織りのデザインに落とし込む、あるいは織り手自身が何かからインスピレーションを得て、デザインするそうです。スマートフォンのメッセージアプリを通じて、注文や写真が送られてくるというのが時代を反映していますよね。図面はありません。デザインは彼女の頭の中にあるのです。

カードと整経そして機

カードは電話会社のプリペイドカードに穴を開けたものが使われていました。そのカードは手のひらに収まる大きさで、適度な厚みと硬さがあり、かつ、四隅に丸みが取ってあるので理想的といえます。

糸はコーン巻の木綿糸を使います。

経糸を準備する整経の工程です。

2つ穴に、白・白、赤・赤、白・赤という3種類の色の組み合わせで、必要枚数を揃えたカードの束に3本どりの経糸をまとめて通し、あらかじめ壁に打ち込んだ釘を利用して6メートルの経糸を整経していきます。一往復するたびにカード1枚を残すことをカードの枚数だけ繰り返し、すべてのカードに経糸が通ったら、カードの順序と糸の通し方を整えて整経が終了します。読者のお気持ち分かります、文字だけでは伝わりませんね。

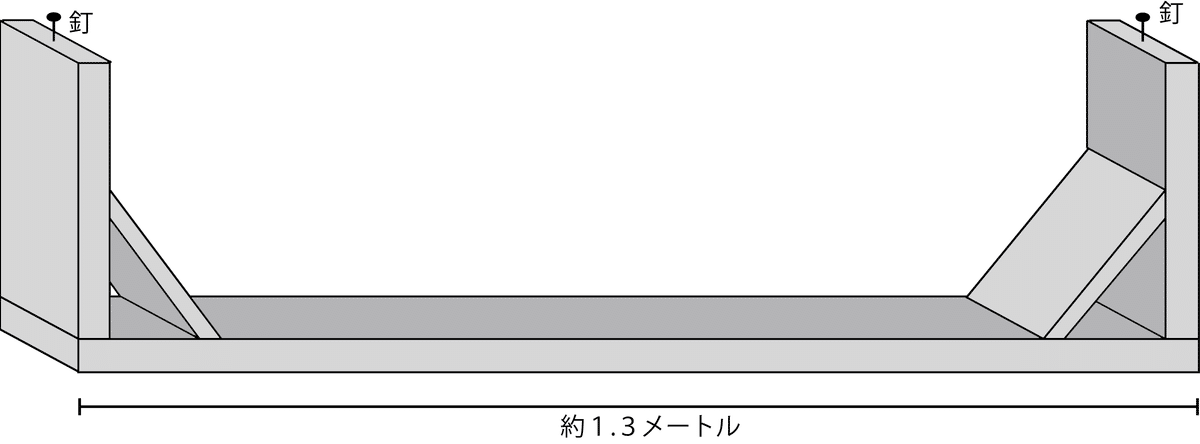

機(はた)は、コの字型の枠で、幅1.3メートル、両端の釘に括って束ねた経糸の端をかけ、反対側の釘に経糸の残りを巻きつけて固定してありました。

製織

経糸の両端を機に固定し、カードを回転させ、緯糸を通し、緯糸を打ち込み、またカードを回転させて、を繰り返します。

経糸を交差させる時にはカード2枚1組を隣の2枚1組と入れ替えます。緯糸の打ち込み具はナイフ状で、カードを揃える時に頻繁に当たり、カードの側面は凹んでいました。一般的な織物の仕組みと同様、打ち込み具は重い方が緯密度を高くでき、しっかり織ることができます。

緯糸は2本どり、両糸端を挟み込んで織り始めます。手の早い人は1日で6メートル1本を織ってしまうそうです。

サマルカンド周辺地域でカード織りが盛ん?

彼女の家族や、彼女の村でも他にも同様の織りをしている人たちがいて数十人に及ぶとのことでした。現代ウズベキスタンで流通しているカード織りの紐の多くはサマルカンド周辺で作られていることが想像されますが、タシケント、テルメズ等でも織られているともいうようです。

紐って脇役

ウズベキスタンで刺繍布スザニや民族衣装チャパンなどの人気の高い派手で豪華な染織品に比べ、それらの一部として存在する紐は脇役に過ぎず、染織品としてきちんと認識されていないように感じます。

今回は外国人が紐状織物を見にやって来たことは彼女やその家族にとって励みになったようで、ご家族みんな出てきて、たいへん喜んでくださったのでした(来客を家族総出で大歓迎!は現地あるあるですが…)。

余談ながら・・・

この紐を主役にしたファスナーポーチを作ってみました。

読んでくださって、ありがとうございました。

次回、図説を予定します。

本稿は、拙著「中央アジアのカード織りについて(1)-広島県立美術館所蔵トルクメンの刺繍袋およびウズベキスタン現地調査による-」(『広島県立美術館研究紀要』、第22号、1-12ページ、2019年)から一部抜粋・加除加筆した内容です。